Una siniestra belle époque

- Por Juan Francisco Fuentes

«En cierto modo, es lícito dar muerte o encarcelar y perseguir, aun sin delito concreto que lo justifique, al enemigo político». Esta…

«En cierto modo, es lícito dar muerte o encarcelar y perseguir, aun sin delito concreto que lo justifique, al enemigo político». Esta…

«Fue un sistema bajo el que vivimos bastante felizmente durante cuarenta años»Declaraciones de Douglas Hurd, secretario del Foreign Office, a Timothy…

La figura de Franco ha cobrado en los últimos tiempos una actualidad sorprendente en alguien que lleva muerto casi medio siglo. Este…

Afirman los autores de este buen libro, al terminar su introducción, que «la historiografía sobre la Transición tiene todavía muchas carencias». Es…

«Los obreros no tienen patria»: Marx y Engels fueron categóricos, en esto como en todo, al afirmar en el Manifiesto comunista el carácter forzosamente…

Disponemos ya de un buen número de memorias y diarios de la transición democrática y de los gobiernos socialistas presididos por Felipe…

Si hay un personaje de la izquierda española que ha suscitado una cierta, a veces inconfesable, simpatía entre sus adversarios ha sido…

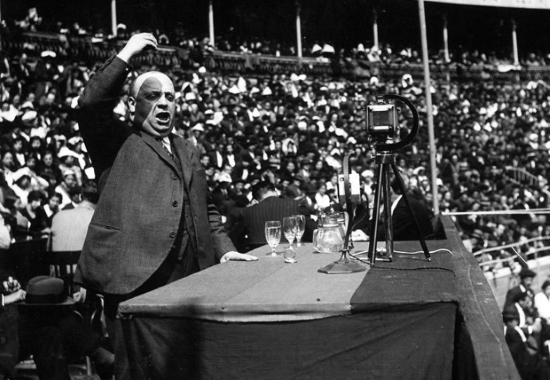

En 1905, trece años antes de que estallara en Rusia la guerra civil entre rojos y blancos, Lenin exhortaba al proletariado ruso…

La vida de Jorge Semprún Maura (Madrid, 1923-París, 2011) se presta a muy variadas interpretaciones. Como todas, pero tal vez la suya…

Desde que los intelectuales hicieron su aparición en el mundo moderno han abundado las críticas a su protagonismo en la vida pública…

La Transición española ha generado una ingente cantidad de memorias políticas escritas por sus protagonistas y por sus actores más o menos…

Gregorio Morán (Oviedo, 1947) se dio a conocer al gran público en 1979 con la publicación de una demoledora biografía del entonces…