Lírica, voz y paisaje de Ignacio Aldecoa a los cincuenta años de su muerte

- Por Vicente Molina Foix

En una corta vida en la que sólo le dio tiempo a publicar cuatro novelas, Ignacio Aldecoa escribió muchas de las más…

En una corta vida en la que sólo le dio tiempo a publicar cuatro novelas, Ignacio Aldecoa escribió muchas de las más…

En septiembre de 2007, cuando aún no se habían cumplido tres años de la muerte de Susan Sontag, The New York Review of…

A estos tres artistas no les une su modo de pintar ni su tiempo, sino la desgracia. Fueron enormemente admirados cuando vivían:…

El placer sostenido que proporcionan las muchas páginas del libro de Caballero Bonald me llevó a un Examen de ingenios anterior, al que el…

Figura mayor del Siglo de Oro, el Inca Garcilaso comparte con su contemporáneo Cervantes dos perfiles, el de aventurero de sí mismo…

Este libro «va más allá del deseo de compensar un hecho humillante, como es que los hombres se aparten de su verdad…

No leeríamos a Edvard Munch si no hubiera pintado, pero su escritura vive por sí misma como la expresión de un carácter…

La primera persona que leyó a Montaigne en Inglaterra fue seguramente «Un Inglese Italianato» que llevaba por nombre John Florio y no…

En su primera novela, Futility, escrita cuando William Gerhardie era todavía un estudiante en Oxford, el narrador va al teatro a ver una…

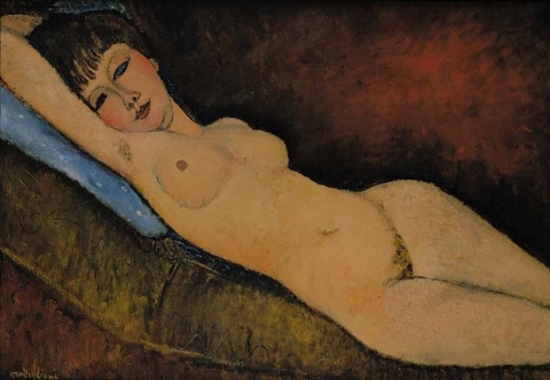

En una de sus más jugosas contradicciones, al academicismo siempre le ha convenido el desastre. Desde que el arte pictórico empezó a…

A este libro de estimulante lectura lo grava un poco su diversidad; no su ambición, que es tan de agradecer en la…

En Ibiza, durante la primavera de 1933, Walter Benjamin redactó «Experiencia y pobreza» («Erfahrung und Armut»), publicado a fines de ese año…