Aires de época

- Por Justo Navarro

En el cuarto capítulo de La verdadera vida de Sebastian Knight, entre los libros escogidos del héroe de la novela de Vladimir Nabokov, entre Hamlet,…

En el cuarto capítulo de La verdadera vida de Sebastian Knight, entre los libros escogidos del héroe de la novela de Vladimir Nabokov, entre Hamlet,…

París, miércoles 22 de mayo de 1968, espléndido día de primavera: Francia está paralizada. Los trabajadores se han apoderado de las fábricas,…

Director de publicaciones del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, traductor de autores como Flaubert, Russel, Breton, Duras, Modiano, Echenoz o…

Una entrevista con David Foster Wallace abre, a manera de prólogo, Walt Whitman ya no vive aquí. Ensayos sobre literatura norteamericana, de Eduardo…

Se sugiere en la nueva novela de Manuel Gutiérrez Aragón una disparidad entre historias contadas con imágenes móviles, videográficas, e historias escritas:…

Andrés Ibáñez (Madrid, 1961) ha ido situando sus complejos mundos fantásticos en Madrid, en Nueva York, o en alguna isla improbable, y,…

La nueva novela de Paul Auster (Newark, Nueva Jersey, 3 de febrero de 1947), 4 3 2 1, se construye en torno a…

Quizá sea verdad que fue el primer escritor en comprender que en la época de los media, el tantán en torno a un…

Kevin Birmingham ha querido escribir en El libro más peligroso «la biografía de un libro»: Ulises, de James Joyce, desde su vaga concepción en 1904…

El motel del voyeur (The Voyeur’s Motel, 2016), de Gay Talese (Ocean City, Nueva Jersey, 1932) cuenta la historia de un hostelero que,…

El mundo de la novela Patria, de Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959), se arma sobre una realidad bien conocida, en concordancia con nuestro…

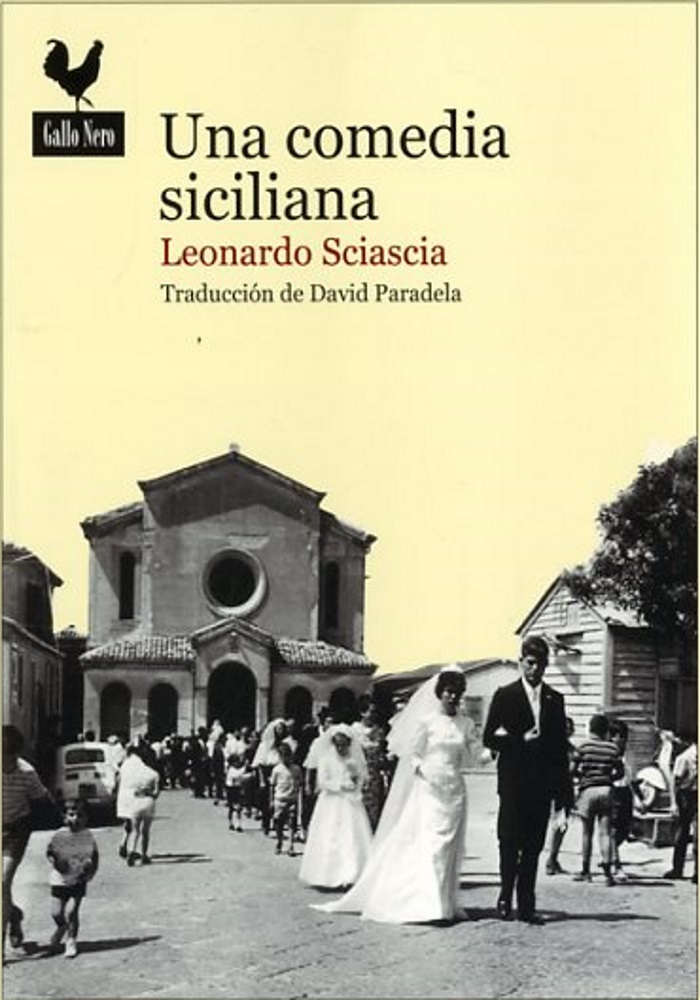

Cuando Leonardo Sciascia (Racalmuto, 1921-Palermo, 1989) ofreció una selección de sus cuentos en Il mare colore del vino, aludió a otros textos excluidos…