Estamos progresando y usted no lo sabe

- Por Juan Antonio Rivera

Cualquiera de estos cinco libros reúne a buen seguro méritos suficientes para ser reseñado por separado pero también es cierto que…

Cualquiera de estos cinco libros reúne a buen seguro méritos suficientes para ser reseñado por separado pero también es cierto que…

El ensayo es un género muy elástico Permite afirmar cosas sin probarlas y argumentar sin referirse a premisas claras y sobre…

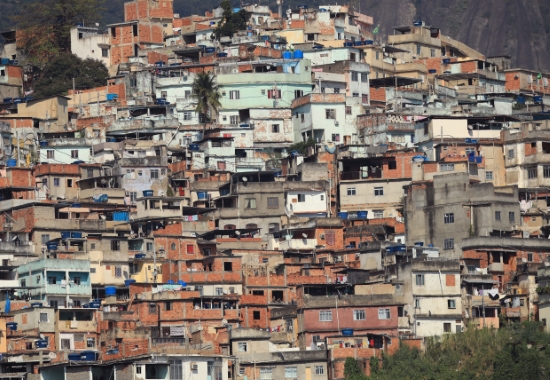

Históricamente la urbanización ha estado siempre asociada al desarrollo económico Aunque el crecimiento en las ciudades maduras de Europa y Norteamérica…

La impronta de Sir Anthony B Atkinson fallecido el primer día de 2017 en las últimas cinco décadas de estudio de…

Los setecientos expertos mundiales que participaron en la elaboración del informe <a href= http www3 weforum org docs WEF GlobalRisks Report…

El aumento de la desigualdad en España ha pasado a ser una cuestión central en el debate social y político Siendo…

Pocos se atreverían hoy en día a negar la actualidad y relevancia de la idea y las consecuencias de la desigualdad…

A mediados de los años setenta la OCDE publicó uno de los primeros informes con información comparada sobre el alcance de…

Esperamos que el libro que reseñamos ayude al lector a conocer el proceso que ha contribuido a generar la gran brecha…

Durante la segunda mitad del siglo XX y con altos grados de legitimidad el Estado del bienestar hizo posible la aspiración…

Uno de los temas más polémicos de la literatura económica de nuestros días es la evolución de la distribución de la…

No cabe duda de que la igualdad económica es el tema de nuestros días aunque no podemos anticipar durante cuánto tiempo…