Recuerdo de un desconocido

- Por Joaquín Leguina

Mis padres, Joaquín y Paquita, que eran ya novios cuando estalló la guerra, se casaron el 28 de noviembre de 1938 en…

Mis padres, Joaquín y Paquita, que eran ya novios cuando estalló la guerra, se casaron el 28 de noviembre de 1938 en…

Madrid, como toda gran ciudad, y más si es capital y vieja, ha prestado el paisaje y el paisanaje a multitud de…

Haber aprendido sus primeras letras en un Kindergarten experimental en Budapest y el hecho de que su madre hubiera sido paciente de Freud en…

En los años setenta del siglo XX imperaba por todas partes el maltusianismo y las instituciones internacionales hacían unas «previsiones demográficas» catastrofistas,…

A finales del siglo XVIII, un médico alemán llamado Samuel Hahnemann decidió que podía encontrarse una sustancia que indujera los síntomas de…

Un conocido estadístico español, que pertenecía a una promoción de Facultativos anterior a la mía y se apellidaba Azorín, escribió en uno…

El 4 de septiembre de 1973 se celebró en Santiago de Chile el tercer aniversario de la presidencia de Salvador Allende. Era…

En un libro sobre el proceso a Adolf Eichmann, un nazi que había trabajado en los campos de exterminio, Hannah Arendt hizo…

Pocos días antes de que entrara el invierno, el 10 de diciembre de 2015, se estrenó en el Teatro María Guerrero de…

La Biblioteca Nacional de Francia pujó no hace mucho en una subasta para adquirir por más de dos millones de euros el…

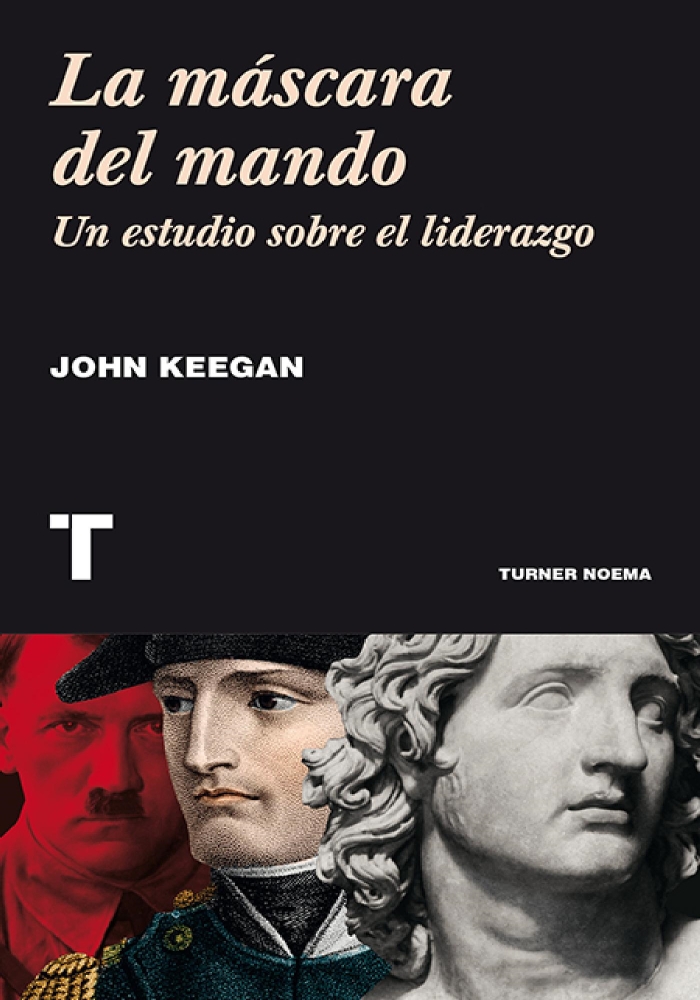

El británico John Keegan (1934-2012), está considerado como uno de los más notables historiadores militares, y su vocación le llegó, según él…

Fue el dominico Alonso de Ojeda quien convenció a la reina Isabel de la conveniencia de crear un tribunal para erradicar las…