Carlos Bousoño en su centenario: recuerdos de 1979

- Por Guillermo Carnero

En mayo de 2023 hubiera cumplido Carlos Bousoño cien años, y los actos en su memoria han puesto una vez más sobre…

Hay un verso de Wordsworth, “we murder to dissect”, que se aureola de misterio cuando se cita suelto, pero pierde su encanto…

Rodrigo Olay es doctor en Filología Hispánica, uno de los más prometedores miembros del Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII de…

El centenario de la Primera Guerra Mundial resulta sumamente elástico: si es posible fijar con precisión el comienzo del conflicto armado, no…

Dice Luis Alberto de Cuenca, en la «Nota del autor» que encabeza este su último libro, que cuaderno y bloc son para él términos equivalentes, y…

La popularidad se apodera en ocasiones de la imagen de personas que estuvieron en su tiempo en primera fila en la feria…

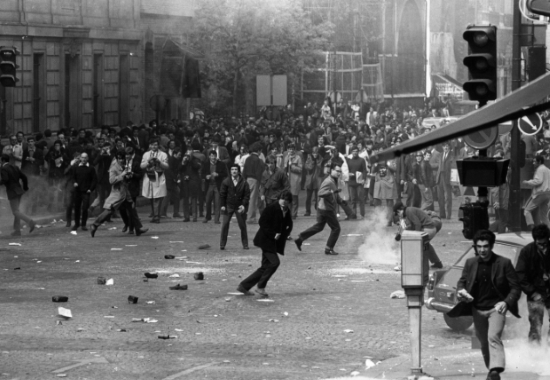

Al intentar precisar la relación entre la España de la séptima década del siglo XX y los sucesos del llamado «Mayo francés»,…

Decía Ramón Gómez de la Serna en Ismos que, desde que se hizo público el Futurismo, los italianos se habían hasta tal punto habituado…

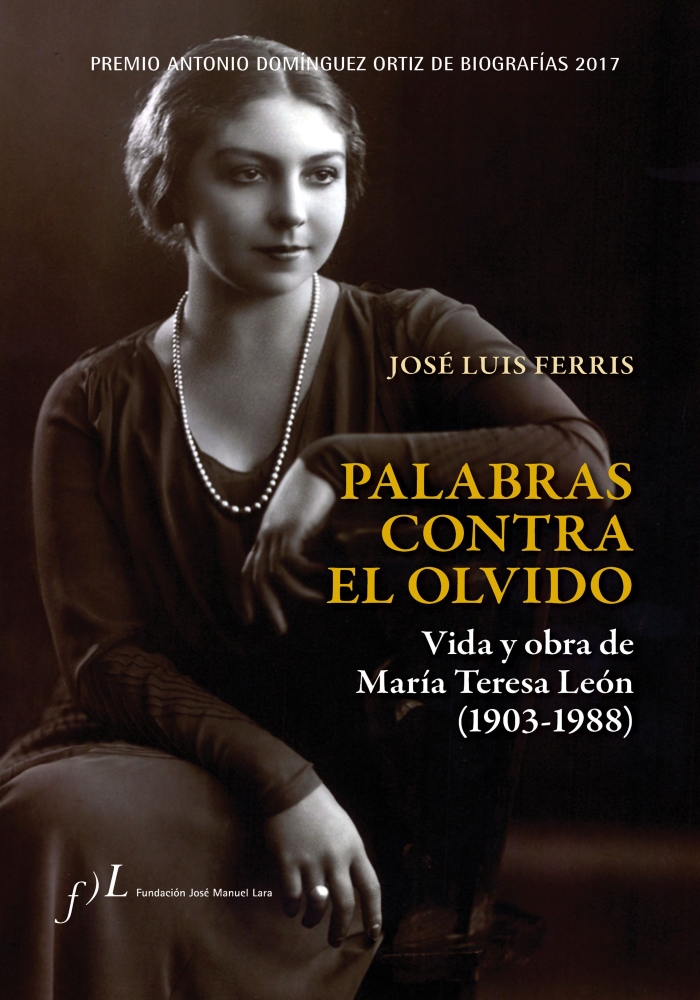

José Luis Ferris, nacido en Alicante en 1960, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y doctor en Literatura…