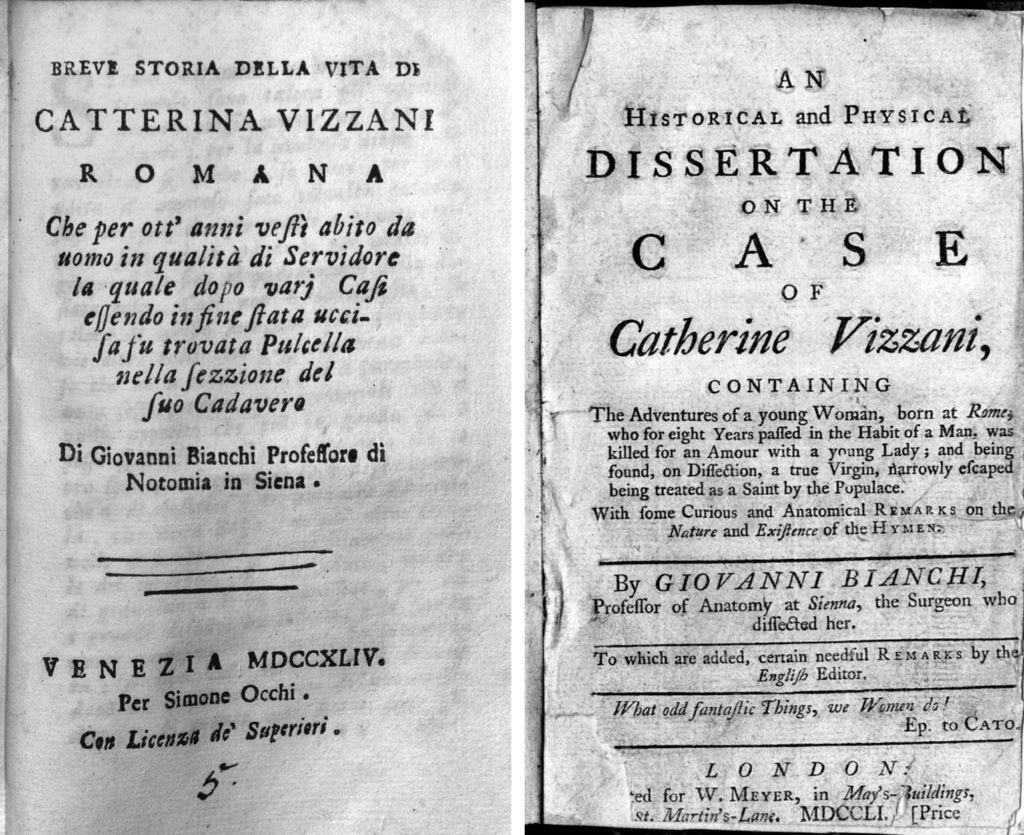

Sucede muy de vez en cuando que la lectura de un libro académico resulta tanto o más fascinante que la de un texto de ficción. Es el caso de este estudio sobre la biografía y la leyenda (¡la vida y milagros!) de una mujer que, vestida de varón, se convirtió en un hombre en cuerpo y alma mediante la más completa transformación posible en el siglo XVIII. A caballo entre la literatura y la narración científica, el anatomista que realizó la autopsia del cadáver de Giovanni Bordoni y descubrió el cuerpo femenino de Catterina Vizzani escribió después una novela médica en el estilo de Boccaccio profundizando en las circunstancias y la psicología de su protagonista. Las aventuras poliamorosas y tránsgenero de Catterina/Giovanni cautivaron al que muchos consideran el primer novelista pornográfico, John Cleland (autor de Fanny Hill, or, Memoirs of a Woman of Pleasure), hasta el punto de empujarlo a traducir al inglés el relato orginal del anatomista Giovanni Bianchi. En realidad, más que una traducción propiamente dicha, lo que hizo Cleland fue reescribir la historia, a modo de pastiche, añadiendo una serie de elementos pícaros, morbosos y, al mismo tiempo, moralizantes dirigidos a atraer a sus lectores.

Clorinda Donato, especialista en lenguas y literaturas romances del siglo XVIII, confiesa en su introducción que llevaba veinte años pergeñando este ensayo, desde que supo de la versión de Cleland y se lanzó en busca de la narración original, custodiada en la Biblioteca Gambalunga de Rímini. A partir de entonces no dejó de investigar y reflexionar sobre la figura de Catterina y de sus dos intérpretes. Solo así se explica el alcance, el interés y la inspiración de un libro que nos llega en un momento de máxima actualidad en torno a la identidad queer.

No es posible traducir este término inglés al español sin caer en desaciertos. Su etimología es dudosa, pero ya en el siglo XVI se usaba como adjetivo para referirse a lo extraño, peculiar o excéntrico, y también a lo oblicuo, perverso, retorcido. En el siglo XVIII empezó a asociarse a lo sospechoso de deshonestidad. Hasta los años veinte del siglo XX no se utilizó como sustantivo para designar a un individuo homosexual, y solo desde 1994 existe una disciplina académica denominada Queer Studies. Lo cierto, simplificando, es que el vocablo ha pasado de significar “raro” (también maricón o marimacho), como un insulto ofensivo contra personas LGTBI, a convertirse en “transgresor”, entendido positivamente como la actitud de quienes no se ajustan a ideas rígidas respecto al género y la sexualidad. En cuanto al verbo queer, antes sinónimo de estropear o arruinar, actualmente se utiliza con el sentido de cuestionar cualquier categoría tradicional. Si hace unos años ser considerado un queer bird o rara avis resultaba peligroso, ahora asistimos a una progresiva reivindicación de la diferencia.

Aunque aún no esté completamente aceptado en determinados ámbitos, lo cierto es que a otros giros culturales de los últimos tiempos (lingüístico, cognitivo, emocional, espectral) hay que sumar el giro queer, patente desde hace no mucho, que, sin embargo, llevaba incubándose desde los años ochenta del siglo pasado, como demuestran algunos estudios. En su polémico libro El género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad publicado en 1990, Judith Butler afirmaba que el término mujer no se aplica tanto a uno de los dos géneros biológicos como a una categoría cultural con la que las niñas terminan identificándose al margen de su cuerpo. Las formas de pensar y comportarnos que la mayoría de las representantes del sexo femenino hemos aceptado históricamente se discuten ahora más que nunca. Los clásicos esquemas binarios (hombre/mujer; heterosexual/homosexual; blanco/de color; capacitado/discapacitado…) generan normas universalistas que no describen lo particular, la diversidad, la fluidez, los matices, lo insólito.

En la era de la fragmentación postmoderna, se abre paso el pluralismo y la subjetividad, no solo en el terreno de las ideas, sino también de los cuerpos. El giro queer trae consigo una deconstrucción radical de las categorías convencionales de sexualidad y género, desterrando poco a poco el paradigma de la desviación, la aberración, lo considerado anormal o “torcido”. Tomando como modelo la etnografía crítica ─que abandona cualquier pretensión de objetividad y valora la introspección, la memoria individual o los sueños como formas de conocimiento─, empieza a reconocerse que el género no es algo fijo sino fluido, tanto en la historia personal de cada uno como a lo largo del tiempo y el espacio. Más que un elemento innato, lo que entendemos por género acaba siendo producto de una performance o puesta en escena, de una amalgama entre la vestimenta, la compostura y los gestos asociados o impuestos a cada sexo. Desde una perspectiva cultural, por tanto, no habría únicamente dos, sino mil y un géneros posibles (como señala Donato, todos hemos experimentado alguna vez la identidad fluida dependiendo de la situación: sentirnos más femeninos cuando nos encontramos a gusto o seguros, y más masculinos en el caso contrario). El libro en su conjunto proyecta una mirada histórico-panorámica sobre el amplio espectro del género y la sexualidad, frente las visiones reducidas de la sociedad convencional respecto a lo masculino y femenino. En ese sentido, y en vías del autoconocimiento, convendría ahondar en las múltiples variedades de la experiencia, no solo religiosa, como hiciera William James, sino también ─al margen o unida a esta─ sexual.

En 1528, Baldassare Castiglione dejaba constancia del modelo de género vigente en la cultura occidental: “Sostengo que una mujer no debería parecerse en absoluto a un hombre en su modo de andar, sus maneras, sus palabras, sus gestos y su porte. Y así como es muy adecuado que un hombre despliegue una cierta masculinidad robusta y lozana, también es bueno que una mujer manifieste una cierta ternura suave y delicada, con aire de dulzura femenina en cada uno de sus movimientos”. Habría que esperar a la publicación en 1935 de Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, el valiente ensayo de la antropóloga y poeta Margaret Mead, para poner dicha visión definitivamente en entredicho. Durante su investigación en la isla de Nueva Guinea, Mead convivió con tres tribus próximas entre sí, concluyendo que, en la primera, “tanto hombres como mujeres se comportaban como consideramos que deben hacerlo las mujeres”; en la segunda, “ambos actuaban como consideramos que deben hacerlo los hombres”; y en la tercera, “los hombres se comportaban de acuerdo con el modelo estereotipado que tenemos de las mujeres, esto es, como personas menos responsables y sometidas emocionalmente”, mientras que las mujeres “eran compañeras enérgicas” que desempeñaban “un papel dominante”. Quizás estas observaciones permitan comprender mejor el afán de Castiglione ─entre tantos otros─ por subrayar la conveniencia de determinadas conductas sexuadas no siempre obvias.

Hacerse uno dueño pleno del propio deseo y apariencia representó durante muchos siglos un desafío a cualquier forma de autoridad, ya fuera eclesiástica, médica o simplemente heteronormativa. Catterina Vizzani no fue, desde luego, la primera en travestirse. Son innumerables los ejemplos de mujeres a lo largo de la historia que, para poder dar un paso más allá de los límites de la feminidad, decidieron disfrazarse de hombre: la reina faraón Hatshepsut, la mística y heroína Juana de Arco, la botánica y exploradora Jeanne Beret, la cirujana James Barry, la escritora George Sand…. En España, contamos con dos casos documentados especialmente representativos: por un lado, Elena o Eleno de Céspedes (nacida en 1545 en Alhama de Granada y acusada de lesbianismo, sodomía y bigamia, además de hechicería, herejía y apostasía); por otro, Catalina de Erauso, más conocida como la Monja Alférez (nacida en San Sebastián en 1585 o 1592).

Esta última, famosa gracias a su autobiografía, representa una excepción por el singular prestigio que alcanzó, frente a las vidas oscuras de otras mujeres travestidas de quienes ni siquiera nos consta su existencia y que, con seguridad, fueron censuradas. Resulta cuando menos irónico que la alférez Catalina, epítome de los famosos conquistadores (adoptó al menos cinco nombres masculinos a lo largo de su vida), cometiera sistemáticamente delitos de hurto, violencia y homicidio en tierras americanas, llegando a masacrar a muchos indígenas, y acabara siendo recibida solemnemente, no obstante, por el rey Felipe IV y por el papa Urbano VIII, quienes le concedieron de buen grado todas sus peticiones (económicas, el primero, y la autorización para seguir vistiendo de hombre, el segundo). Sin duda, la Monja Alférez (tal y como la apodó el rey, aunque nunca pasara de novicia), como virgen y soldado, representaba en una sola persona el ideal andrógino de la mujer y el hombre ejemplares.

Muy distinta resultó la fortuna de Céspedes, mulata esclava manumitida a los ocho años, que contrajo matrimonio a los quince o dieciséis y, después de tener un hijo que entregó en adopción, decidió asumir una identidad masculina. A partir de entonces, combatió como soldado en la guerra de las Alpujarras, trabajó como sastre y posteriormente como cirujano. Mantenía relaciones íntimas con mujeres y, tras un año casada con María del Caño (habiendo sido sometida previamente a una inspección genital y determinarse que era varón), fue denunciada por un antiguo compañero de armas. De la justicia seglar su causa pasó a la Inquisición y, al ser examinada por el mismo médico de la primera vez ─el de Felipe II─, este admitió haber sido víctima de un engaño diabólico. Otros facultativos reafirmaron la condición femenina de Eleno y sugirieron que su presunto pene debió de haber sido un “artificio” fabricado con baldés (piel de oveja muy suave, empleada sobre todo para guantes). Céspedes negó todas las acusaciones y consiguió, al menos, no ser condenada por sodomía ni hechicería, sino únicamente por bigamia, lo que supuso que en 1588 se le impusieran las penas de doscientos azotes y reclusión durante diez años en un hospital, teniendo que trabajar gratis en su enfermería.

En una progresión descendente, la vida truncada de Catterina Vizzani (1716-1743), aun compartiendo bastantes aspectos con las de Erauso y Céspedes, revela un grado de intransigencia mucho mayor. La identidad de género y la sexualidad fueron, en la literatura europea del siglo XVIII, dos motivos cada vez más recurrentes, pero el discurso de la Ilustración excluyó sistemáticamente los cuerpos discrepantes o queer. En particular, las andanzas de Catterina Vizzani ejemplifican la intolerancia generalizada hacia los individuos transgénero. Como si se tratara de una Angélica al revés, Catterina representa lo contrario de un objeto idealizado de deseo en el contexto del amor cortés; es ella quien toma la iniciativa con sus sucesivas amantes en una existencia nómada que la lleva de un lado a otro huyendo de sus perseguidores. En palabras de Donato: “De un modo que recuerda a la Angélica de Ariosto, los movimientos y transformaciones de Catterina a medida que atraviesa el espacio son vertiginosos, transitando como una persona en evolución a través de una serie de ciudades repartidas por tres regiones italianas: el Lacio, Toscana y Umbría”.

Hija de un carpintero milanés, la vida de Catterina hasta su primera adolescencia transcurrió en torno a la Piazza Farnese, en pleno centro de Roma. Su despertar amoroso se habría producido a los catorce años, en compañía de su compañera y amiga Margarita, con quien de día hacía labores de aguja (una metáfora de la actividad sexual) y a quien de noche cortejaba vestida de varón en la calle frente a su ventana. Durante dos años ambas confeccionaron el ajuar que imaginaban disfrutar en una futura vida compartida. No obstante, según el médico y polígrafo Giovanni Bianchi, este “amor feliz” llegó a su fin cuando “Catterina fue descubierta un día en el acto por el padre de Margarita, ya fuera durante los últimos estertores de la pasión o en plenos intentos; este la reprendió severamente, y no solo eso: la amenazó con denunciarla a la justicia”. En consecuencia, la joven huyó vestida de hombre a Viterbo, donde adoptó el nombre de Giovanni Bordoni, con el que se la conoció a partir de entonces.

Un tiempo más tarde, volvió a Roma, pero no a la casa paterna, sino al barrio de Trastévere, al otro lado del Tíber, cuya iglesia dedicada a Santa María pudo servir de refugio a una nueva categoría de fugitivos: los queer. Como en una novela picaresca, Catterina/Giovanni sirvió después como mayordomo a tres amos sucesivos: un noble en Perugia, un capitán en Arezzo y el gobernador-vicario de Anghiari, quien confesó sentirse muy satisfecho con su trabajo, pero no con la excesiva atención que prestaba a las mujeres. Sus bravuconerías y fanfarronadas la llevaban a meterse en continuas peleas, compitiendo con otros cortejadores. Mientras tanto, el vicario fue trasladado a Librafratta, donde Catterina/Giovanni se enamoró perdidamente de su sobrina Maria. Una madrugada de junio del año 1743, para escapar del permanente acoso del tío, la pareja decidió fugarse en un coche de caballos en dirección a Lucca con la intención de llegar a Roma y contraer allí matrimonio. Cerca de Siena, el carruaje se averió y decidieron proseguir camino a pie. Pero el vicario no tardó en averiguar lo sucedido y, airado, envió a varios sirvientes en su busca y captura. Uno de ellos disparó contra Catterina/Giovanni, causándole una grave herida en el muslo. El que parecía un apuesto joven fue trasladado urgentemente a un hospital cercano y, después, a Santa Maria della Scala en Siena.

La infección de la pierna fue agravándose y extendiéndose hacia el pecho hasta que, casi incapaz de respirar, el enfermo decidió arrancarse el pene artificial que llevaba atado a la cintura y esconderlo debajo de la almohada. Acto seguido confesó a la priora del convento de la Concepción que era mujer y virgen, pidiéndole que no lo dijera a nadie hasta su muerte, tras la cual deseaba ser vestida con ropas femeninas y “con una guirnalda en su cabeza como es costumbre en quienes fallecen siendo vírgenes”. Poco después expiró a la edad de veintisiete años. Antes de su entierro, se encargó una autopsia al anatomista Giovanni Bianchi, en este caso no para documentar la causa de la muerte, bien conocida, sino para establecer si era, en efecto, virgen. Bianchi examinó su cuerpo con atención, confirmó que su himen estaba intacto y, tras ser vestida de nuevo, la fallecida fue trasladada a la iglesia, respondiendo así a la presión de las muchedumbres que, considerándola una santa, querían honrar su cadáver.

Resulta especialmente significativo el informe de la autopsia. Por él sabemos que un “bellísimo himen” de forma circular fue extraído del cuerpo de Catterina, pasando a integrar la colección de virgos disecados que Bianchi solía esgrimir frente a ciertos colegas que defendían que el himen no existía. En contra asimismo de otro arraigado mito ─el del clítoris gigantesco de las demonizadas lesbianas, supuestamente hipertrofiado por la masturbación─, que todavía prevalecía en los discursos médicos de los siglos XVII y XVIII, Bianchi atestiguó que el de Catterina era más bien pequeño. Ello suponía exonerarla tanto de tribadismo como de hermafroditismo.

En contraste con la versión moralizante y despectiva de John Cleland, que calificaba a Catterina de abominable, libidinosa, perversa, corrompida, viciosa y loca, y para quien el falo postizo era considerado una impudicia y un engaño, Bianchi no entraba a valorar si se trataba de una santa o una depravada. Lo importante para él era denunciar la incompetencia de quienes la desatendieron durante su estancia en el hospital, dejándola morir por desidia. En cuanto al dildo, un elemento clave de su novela transgénero, Bianchi lo yuxtaponía al himen, trazando un paralelismo entre la prueba de culpabilidad y la de inocencia. Al final de la novela, el cuerpo de Vizzani yace entre un falo de cuero relleno de retales y un himen arrancado. Desafiando la censura, Bianchi insistió en mantener el término piuolo (clavo o estaca) que Boccaccio había utilizado en el Decamerón (IX, 10) como eufemismo de pene. En palabras de Donato: “Para Bianchi, el dildo constituye el centro de la narración, una justificación de las tecnologías de género, una parte del cuerpo, que cuando es colocado al lado del himen extirpado tiene un valor equivalente”.

El libro de Clorinda Donato resulta apasionante y nos sitúa dentro de lo que podría denominarse una historia del deseo. Sus páginas suponen una profunda meditación sobre la diversidad de la sexualidad humana en sus matices más complejos. Del mismo modo que las ideas y experiencias políticas o religiosas, las creencias y prácticas sexuales se enmarcan en contextos histórico-geográficos. Al igual que los supuestos tratos sexuales con el demonio atribuidos a las mujeres acusadas de brujería, o los amores ilícitos promovidos por conjuros diabólicos, en el siglo XVIII tanto las relaciones homosexuales como el travestismo se consideraban mayoritariamente trasuntos de una sexualidad depravada. En ese sentido, la novela de Giovanni Bianchi constituye un excepcional testimonio de tolerancia, a diferencia de la traducción tergiversada de John Cleland, mucho más acorde con las ideas del momento. A pesar de lo mucho que se ha avanzado en los casi tres siglos que nos separan de los acontecimientos relatados en este libro, la historia de Catterina Vizzani resuena todavía hoy, no solo como ejemplo de una sexualidad disidente, sino, como apunta Donato, por la necesidad intemporal para todo ser humano de “armonizar cuerpo y alma, y darles significado a un nivel cosmológico y universal”.

María Tausiet es historiadora, investigadora en el Institut Universitari d’Estudis de la Dona (Universidad de Valencia) e integrante del proyecto CIRGEN (“Circulating Gender in the Global Enlightenment: Ideas, Networks, Agencies” ─ Horizon 2020/ERC-2017-Advanced Grant-787015). Es autora, entre otros libros, de Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI (Madrid, Turner, 2004), Abracadabra Omnipotens. Magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna (Madrid, Siglo XXI, 2007) y El dedo robado. Reliquias imaginarias en la España Moderna (Madrid, Abada, 2013). Ha editado Alegorías. Imagen y discurso en la España Moderna (Madrid, CSIC, 2014) y, con Hélène Tropé, Folclore y leyendas en la Península Ibérica. En torno a la obra de François Delpech (Madrid, CSIC, 2014). Su último libro es Mary Poppins. Magia, leyenda, mito (Madrid, Abada, 2018).