A diferencia de una obra que no supera las circunstancias de su época y con el tiempo subsiste tan solo como testimonio (o curiosidad) del pasado, un clásico, según Calvino, es lo que persiste como ruido de fondo. Aquello que no deja de influir en nuestro acercamiento a la realidad: una lente que, por ínfima que sea, condiciona nuestra mirada. Y por ello mismo, siempre siguiendo a Calvino, aquello que «nunca termina de decir lo que tiene que decir», espejo donde asoma la complejidad de la condición humana, pero con el reflejo propio de cada época. Es clásico, pues, aquello en que no dejamos, no podemos dejar de mirarnos, y que modificamos y nos modifica a cada nueva mirada, embarcándonos en un juego de transfiguraciones sin fin.

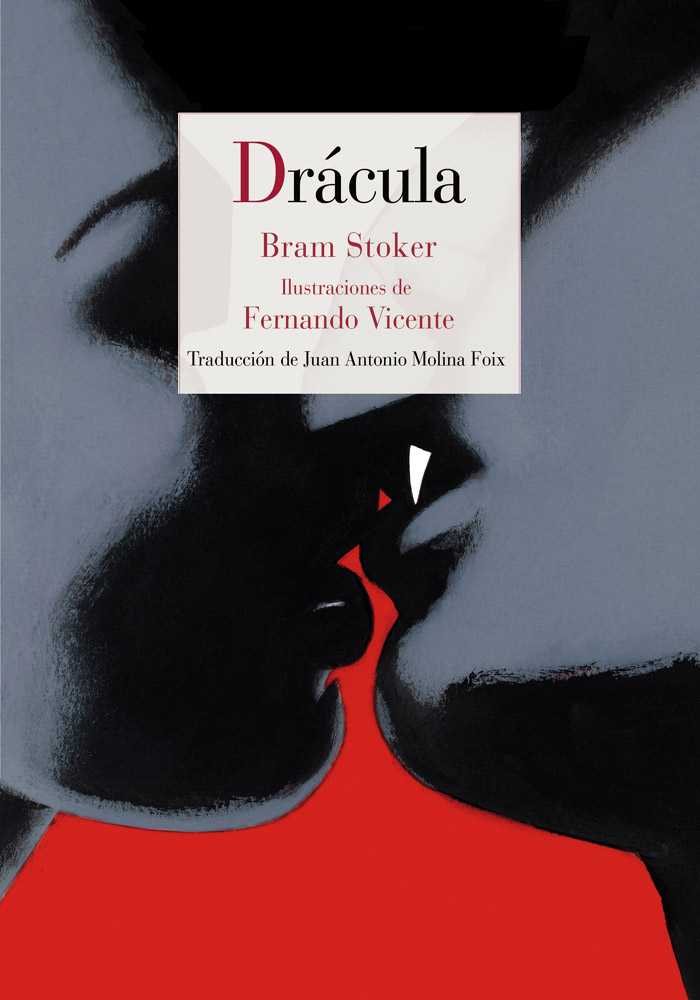

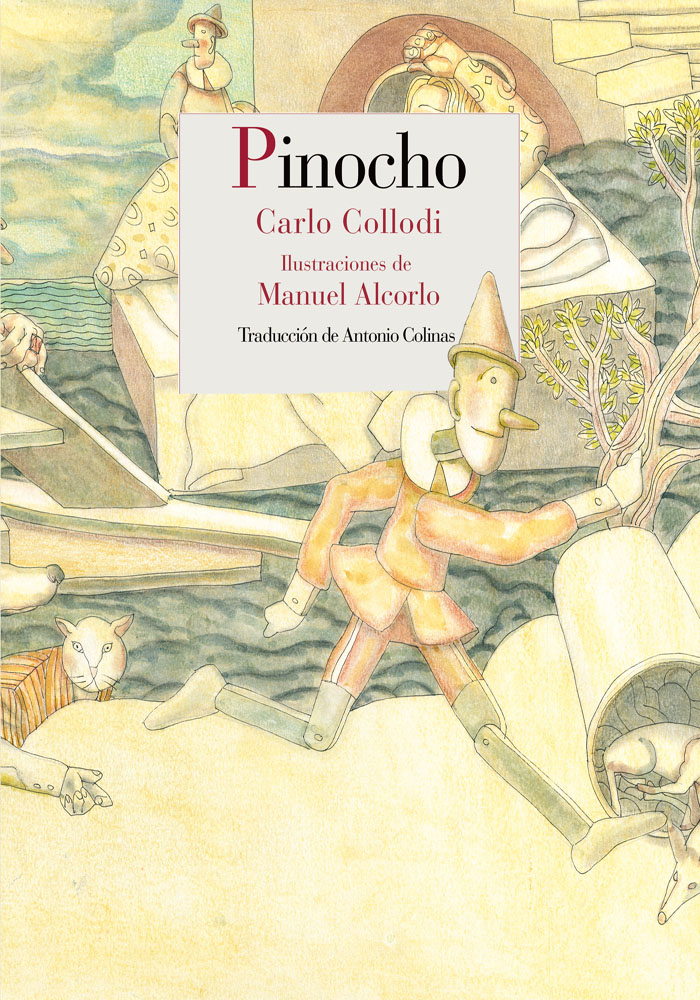

El afán de sondear esa veta inagotable es lo que animó a Reino de Cordelia a publicar el pasado otoño sendos clásicos de la literatura infantil y fantástica: Pinocho y Drácula. En ambos se ve un trabajo de un esmero y una delicadeza admirables: encuadernados en tapa dura, con papel de perfecto gramaje, de tono blanco hueso, que realza la elegancia de un diseño minucioso. El comienzo de los capítulos obedece a una paginación rigurosa, la secuencia de las ilustraciones se aviene con los episodios representados y la impresión es en cuatricromía. Por demás, los dos se rigen por la misma fórmula: valerse de una traducción de referencia en España con un trabajo de ilustración encargada especialmente para esta edición.

El libro mítico de Bram Stoker nos llega en la traducción de Juan Antonio Molina Foix y con ilustraciones de Fernando Vicente. Aquí la labor del traductor resulta encomiable. No adolece de giros trillados, salvo algún ocasional «acopio de valor». Pero, sobre todo, logra trasponer esa prosa a la vez dúctil y tensa que potencia el suspenso de la novela. Además, son de agradecer la serie de notas a pie de página, que aclaran buena parte de lo referido a la historia y geografía de Transilvania.

En cambio, no resulta admisible la decisión de no trasladar el inglés arcaico ni el argot cockney de algunos personajes. Si esta obra rebasa la literatura de género es justamente por la elaboración de diversos registros (artículos de prensa, cartas, diarios, informes clínicos) –que, dicho sea de paso, Molina Foix capta con maestría– y maneras de hablar (ya sea el inglés de las elites o el de las clases populares), urdiendo así el imaginario de esa sociedad (abigarrada y de fuertes antagonismos) que fue la Inglaterra imperial en su apogeo. Digamos que si se hiciera lo mismo, por poner un ejemplo extremo, con el Ulises de Joyce, nos resultaría desde el principio inaceptable. Que en un caso resulte chocante y en el otro pase se debe a la dicotomía arbitraria entre alta literatura y literatura de género.

El proyecto de ilustración, por otra parte, es sin duda ambicioso. Vicente parece impregnado por los hitos del Drácula de cine (el Nosferatu de Murnau, la marca impuesta por Bela Lugosi bajo la dirección de Tod Browning, el estallido visual de Francis Ford Coppola), pero manteniendo, sin embargo, personalidad y coherencia: trazos austeros, precisos, claroscuros soberbios, gris dominante. La atmósfera misma del relato queda aquí retratada: la sensación de que lo peor puede suceder en cualquier momento. Un mundo cercado por las tinieblas.

No obstante, con frecuencia se impone un patetismo que rompe con el equilibrio que exige la ilustración, es decir, entre la evocación de la literatura y la visualización del cine. Vicente cede a la tentación de demonizar al conde, de sobrecargar el erotismo sugerido en ciertas escenas y, por si fuera poco, acude al rojo con énfasis prescindible: el vampiro chupa sangre, de acuerdo, pero, al acentuarlo, la ilustración se vuelve redundante. Y todo ello termina por oscilar, además del desfase entre el rostro comido por la oscuridad en la contracubierta y el beso sanguinolento de las tres mujeres en la cubierta, entre lo sublime y lo ridículo. Hay algo demasiado juvenil en el hecho de creer que la ostentación de la sangre y de la desnudez consigue representar lo tenebroso, lo prohibido.

Con ilustraciones de Manuel Alcorlo, el texto de Collodi aparece en la versión ya canónica de Antonio Colinas. Fluida, sobria, esta rescata el tono falsamente ingenuo con que se narran las tribulaciones de Pinocho. Los reparos serían de purista, como no traducir carabiniere al inicio de la historia. ¿Por qué dejarlo en italiano? Menos aún cuando, en el capítulo 27, el término se traduce por guardia. Y queda también en duda el uso de «acaecer» en lugar de, por ejemplo, «suceder» o «pasar». Accadere equivale literalmente a acaecer, pero su empleo es mucho más común en italiano de lo que lo es en español. Y en la traducción introduce un preciosismo poco afín con la sencillez del original.

También destacable es el trabajo de Alcorlo. El trazado a lápiz de las ilustraciones se hace eco de la rusticidad del muñeco, simple trozo de madera, y plasma a la vez un universo en que todo está dictado por esa lógica mecanicista –cada descuido tendrá castigo– que sustenta la crueldad del cuento. Rara historia para niños, en efecto, ésta en la que el protagonista es golpeado, estafado o convertido en bestia de carga, y hasta ahorcado. Muy acertadas, pues, estas ilustraciones parcas en detalles, de trazos de caricatura y perspectiva fluctuante, en que se adivina lo que acontece, pero sin pathos: una puesta en escena minimalista, fría, que apunta a un mundo de marionetas. Interpretación arriesgada, quizá, pero, ¿no hay algo profundamente hueco en estos personajes: la impasibilidad ante tanto horror? Diríase que el muñeco logra conquistar mucho más que la simple apariencia humana: el alma, algo que no abunda en los parajes por donde ronda: de ahí el contraste continuo, que busca Alcorlo, entre colores cálidos y tonalidad pálida, creando una fina capa que difumina las láminas. Como en un sueño, o en una pesadilla.

Injusto sería no mencionar los prólogos. El de Drácula, a cargo de Luis Alberto de Cuenca, se detiene en algunas de las adaptaciones al cine de la novela, en particular en la que hiciera Tod Browning (1931) con la genial actuación de Bela Lugosi. Además de realizar un repaso de diferentes ediciones de la obra en España, de sumo interés para quien quiera descubrir el texto en otras versiones. Se incluyen facsímiles de borradores de Stoker, que dan cuenta de su rigor al levantar el andamiaje del texto, de sus dudas hasta el último momento en relación con el título: ¿habría conseguido semejante éxito con el inicialmente previsto, El no muerto? Detalles que dan a pensar en la infinidad de minucias y azares que configuran el destino de una obra. Y, aunque anecdótica, no menos jugosa es la imagen de Fidel Castro aterrado, como leyera De Cuenca en una entrevista del cubano, sí, aterrado con las páginas de Drácula.

El prefacio de Emilio Pascual se centra más bien en la biografía de Carlo Collodi y, sobre todo, en las múltiples recepciones que ha suscitado Pinocho. Y con razón aboga por una lectura que comprenda las dinámicas en pugna en esta historia. Una mirada corrosiva que no se complace en pintar la vida de rosa, sino que resalta la violencia intrínseca o, por así decirlo, constitutiva de todo orden social. Y a la vez destinada a la edificación de los niños. Lo cual desemboca en una historia cruda y con «recetas de moral práctica» artificialmente incrustadas. Sin tal tensión no se entiende que este cuento para niños se entregue con desenfado a «las situaciones límite, la ironía, el absurdo […] el cinismo». Consideraciones estas de Emilio Pascual que insertan al Pinocho de Collodi en la tradición de las grandes novelas de aprendizaje: Cándido, Wilhelm Meister, Tom Sawyer, Grandes esperanzas.

El prefacio de Emilio Pascual se centra más bien en la biografía de Carlo Collodi y, sobre todo, en las múltiples recepciones que ha suscitado Pinocho. Y con razón aboga por una lectura que comprenda las dinámicas en pugna en esta historia. Una mirada corrosiva que no se complace en pintar la vida de rosa, sino que resalta la violencia intrínseca o, por así decirlo, constitutiva de todo orden social. Y a la vez destinada a la edificación de los niños. Lo cual desemboca en una historia cruda y con «recetas de moral práctica» artificialmente incrustadas. Sin tal tensión no se entiende que este cuento para niños se entregue con desenfado a «las situaciones límite, la ironía, el absurdo […] el cinismo». Consideraciones estas de Emilio Pascual que insertan al Pinocho de Collodi en la tradición de las grandes novelas de aprendizaje: Cándido, Wilhelm Meister, Tom Sawyer, Grandes esperanzas.

Ahora bien, si los clásicos persisten como ruido de fondo es porque son sintomáticos de lo que (para bien o para mal) configura nuestra experiencia. Resulta sorprendente, si intentamos, por ejemplo, una lectura política de Drácula, la vigencia tenaz de ciertos estereotipos que desfilan alegremente por sus páginas. Si nos atenemos a los juicios emitidos respecto a los pueblos del Este –esa Europa que nunca lo es del todo, en todo caso no para la pudiente Europa occidental y a la que Magris consagrara su Danubio–, el eco que retumba es de una cercanía pasmosa si se piensa en los debates que precedieron la ampliación del espacio Schengen a Europa del Este o, actualmente, a los rasgos con que se caracteriza comúnmente en los medios a Rusia (y que va más allá del contencioso con el régimen autoritario de Putin). Por un lado, se exalta la belleza de los paisajes, lo exótico de las costumbres, la bondad de la gente, pese a su aspereza. O bien se insiste en el atraso cultural, la duplicidad y la violencia inherente a su naturaleza. Lo cierto es que, independientemente de la valoración positiva o negativa, la mirada no deja de rezumar la condescendencia propia del que se siente en posición de fuerza. Y no es de extrañar que las observaciones insistan en la naturaleza de dichos pueblos, en clave de salvajes (poco importa si como bons sauvages o, sencillamente, bárbaros) y no de igual a igual.

Hay cierta ironía, acorde con el humor de Stoker, en el hecho de que los artificios utilizados para combatir el mal por los hijos de la Ilustración sean los mismos que emplean los bárbaros supersticiosos: la cruz y la estaca. No que, hoy por hoy, la relación hacia la Europa del Este se plantee del mismo modo. Se trata, más bien, de no pasar por alto los atavismos culturales que saltan a la superficie en las situaciones de conflicto, de crisis. Y que en una obra como Drácula, distante en más de un siglo, se despliegan con absoluta nitidez. Huelga decir que estos resortes de representación de la alteridad suelen darse en toda relación de poder asimétrica entre culturas y/o naciones. Y, por supuesto, son reversibles. Henos aquí ante un ejemplo inesperado de la actualidad de este libro: enfrentarnos a mecanismos nada fáciles de reconocer como nuestros, plasmando una dinámica que trasciende una cultura y una época.

Pinocho, siguiendo, como en el caso anterior, una lectura política –y es que estos libros dan siempre mucho más que lo que se espera de ellos–, se estructura alrededor de un conflicto que no ha perdido un ápice de agudeza: ¿cómo organizar la esfera de la producción en la sociedad moderna? Si bien puede decirse que la moraleja de la historia es una simple puesta en escena de la máxima derivada de la Segunda Epístola de Pablo a los Tesalonicenses («El que no trabaja, no come»), lo cierto es que no hay un momento en el que el trabajo aparezca como revelación del Espíritu (por emplear la terminología hegeliana) o como realización plena del individuo (en clave marxista). En las páginas de Collodi, el trabajo se reduce más bien a unos orígenes latinos nada envidiables: tripalium, un instrumento de tortura que utilizaban los romanos para castigar a los esclavos recalcitrantes. No por gusto los niños huyen de la escuela como de una prisión, como si intuyeran lo que les espera. La genialidad de Collodi radica en pasear a Pinocho por la vida, fuera de esa burbuja que, sólo en cierta medida, es la escuela. ¿Qué es lo que ve el muñeco? Que nadie se divierte. Están los que timan (por no trabajar) y los que se aburren y sufren (por trabajar).

El mismo año en que apareció Pinocho en forma de libro (1883) se publicó la segunda edición del Derecho a la pereza, de Paul Lafargue. A contracorriente de la idealización del trabajo (en la que, por razones opuestas, coincidían capitalistas y socialistas), Lafargue lamenta que en un mundo con semejante capacidad de producción se obligue al común de los mortales a pasar la mayor parte de la existencia sometidos al engranaje de la maquinaria productiva. Ya por aquel entonces el pensador francocubano proponía la reducción de la jornada laboral a tres horas. El resto del tiempo los individuos podrían consagrarse a potenciar libremente sus talentos –o a lo que los griegos llamaban el ocio–, es decir, esa parte de la creación humana que escapa a las necesidades económicas. Si no hay en todo Pinocho instante de plenitud a la hora de trabajar, es justamente porque en ningún momento el trabajo es un fin en sí, libre de sujeción. ¿Qué puede esperarse entonces de una sociedad en la que el lazo social por excelencia, el trabajo, está determinado por la simple lógica económica? El repliegue en la esfera privada, la del egoísmo feliz. No es anodino que la redención de Pinocho esté totalmente desligada de una mejora del mundo exterior. Y así ha de ser, puesto que éste no es sino un compuesto de seres enajenados. ¿No era ésta la crítica a la modernidad compartida durante el siglo pasado por revolucionarios y reaccionarios? Los primeros en nombre de la fraternidad, los segundos añorando la sociedad jerárquica, tradicional. «Dentro de poco lo único que se hará es trabajar», se quejaba Gustave Flaubert. Lo interesante no es tanto la legitimidad de esta interpretación como la amplia gama de lecturas que propician con su ambigüedad radical las extraordinarias aventuras del muñeco de madera.

Una invitación, en suma, a ver qué tienen que decirnos hoy el mentiroso y el vampiro más célebres.

José Antonio García Simón es un escritor cubano residente en Ginebra. Es autor de la novela En el aire (Ginebra, Albatros, 2011).