La melancolía, «una enagenacion de entendimiento, o razon sin calentura», como la definió entre nosotros Tomás Murillo en su Aprobacion de Ingenios, y Curacion de Hipochondricos, con observaciones y remedios muy particulares (1672), fue la enfermedad de moda en la Inglaterra isabelina. Uno de los cuatro humores, «el que más bravos y terribles accidentes haze en los cuerpos humanos», al decir de Andrés Velásquez en su Libro de la Melancholia (1585), afectó especialmente a poetas y músicos, que vieron en la bilis negra y sus consecuencias una fuente de inspiración de primer orden. Entre uno y otro, Robert Burton escribió sobre todo ello con saber enciclopédico y dotes literarias inigualadas en su The Anatomy of Melancholy, publicado por primera vez en 1621 y uno de los libros más fascinantes de toda la literatura occidental. Burton, proclive él mismo a ser víctima de la enfermedad, pensaba que para «dar satisfacción a los hombres melancólicos que se ven aquejados por estos síntomas, no hay mejor modo a mi juicio que mostrarles las causas de donde proceden; no de diablos, como ellos suponen, o de que estén hechizados o abandonados de Dios, como piensan muchos de ellos, sino de causas naturales e internas; para que al conocerlas puedan evitar mejor los efectos, o al menos padecerlos con más paciencia».

Nadie ha sabido traducir mejor en sonidos la melancolía que uno de los contemporáneos de Burton, el también inglés John Dowland, y ninguna obra se ve traspasada por ella tan visceralmente como las siete pavanas que abren su colección titulada Lachrimæ. Es este un título confuso, porque lo es a su vez de una pieza para laúd solo del propio compositor británico que contiene ya todos los elementos musicales básicos que reencontraremos más tarde en las distintas pavanas, sobre todo en Lachrimæ Antiquæ, en esencia una versión para conjunto instrumental de aquella pieza. En un estadio intermedio, Dowland utilizaría asimismo la música de la pavana en una de las canciones incluidas en su Second Booke of Songs or Ayres (1600), «Flow my teares», que se abre con el siguiente cuarteto: «Flow my teares, fall from your springs, / Exil’d for ever: Let mee morne / Where night’s black bird her sad infamy sings, / There let me live forlorne» («Brotad, lágrimas mías, manad de vuestras fuentes, / dejadme llorar, exiliado por siempre; / donde el pájaro negro de la noche canta su triste infamia, / dejadme vivir desamparado»).

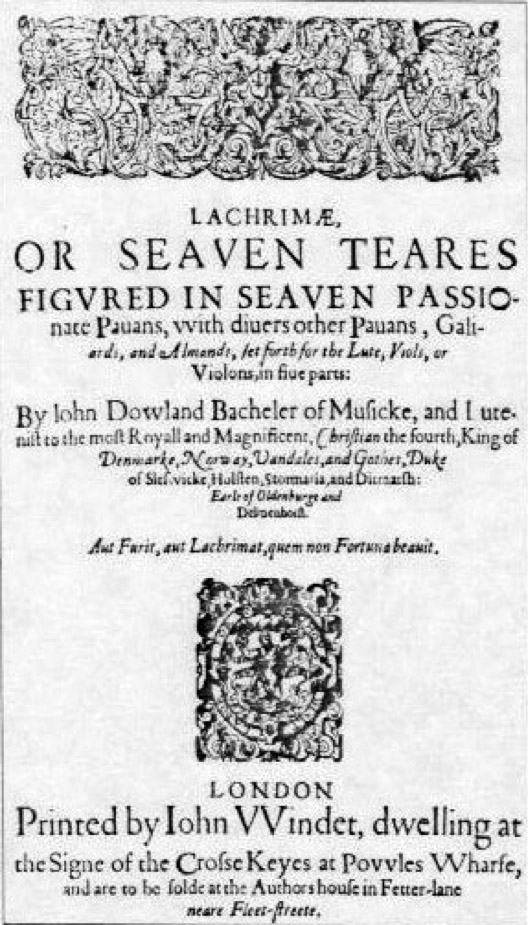

Cuatro años más tarde, en 1604, se imprimiría en Londres una colección titulada genéricamente Lachrimæ, o Siete Lágrimas Cifradas en Siete Pavanas Apasionadas, con otras Diversas Pavanas, Gallardas y Alemanas, Presentadas para el Laúd, Violas, o Violines, a Cinco Partes, y en cuya cubierta podía leerse también esta frase latina: «Aut Furit, Aut Lachrimat, quem non Fortuna beavit» («A quien la Fortuna no ha bendecido, ora enfurece, ora llora»). Bajo el lacrimógeno título se esconde una obra poblada de enigmas y, al mismo tiempo, iniciática. Así, por ejemplo, fue la primera colección para un conjunto (consort) integrado por instrumentos de cuerda que contaba con una parte para laúd escrita en tablatura (letras –en vez de notas– sobre las seis cuerdas dibujadas del instrumento –y no sobre el pentagrama– con indicaciones métricas en la parte superior). El total de la publicación contiene veintiún piezas y difícilmente puede ser casual que se trate de un múltiplo exacto de la serie de «Lachrimæ» que le sirve de pórtico. El siete es un número con una simbología tan rica que caben explicaciones tanto religiosas como profanas, entre estas últimas las herméticas. Los títulos latinos, cuyas connotaciones están también muy lejos de estar claras, podrían apuntar asimismo en una y otra dirección (más explícito es, en cambio, el título de otra pavana de la colección, y engarce natural de las «Lachrimæ» con el resto de las piezas, «Semper Dowland semper dolens», que juega con una paronimia muy del gusto de los melancólicos y basa parte de su material en otra canción, «Go christall teares», de The First Booke of Songs or Ayres).

Todo el ciclo bascula en torno a la melodía inicial, integrada por dos tetracordos descendentes (símbolo de las lágrimas brotando de los ojos) unidos por un salto de sexta. El programa ofrecido por Fretwork e Ian Bostridge, a pesar de tomar las Lachrimæ como su elemento aglutinador, era una propuesta con firma, alejada de una estructura convencional. La idea de hacer convivir a Dowland con Britten apenas necesita justificación: el segundo no sólo escribió sus Lachrymæ: Reflections on a Song of John Dowland, para viola y piano, sino que cualquier hermanamiento de Britten con sus compatriotas renacentistas o barrocos está siempre justificado (entre uno y otros, en Inglaterra, se abre un inmenso vacío). El más evidente es el que lo aúna con Henry Purcell, el Orpheus Britannicus, muchas de cuyas canciones fueron editadas y modernizadas por Britten, pero trazar una línea que se remonte un siglo más atrás, hasta la Inglaterra isabelina, resulta también absolutamente natural. Más discutible, sin embargo, es la manera en que se confeccionaba el programa madrileño, que intercalaba las obras de uno y otro en dos trípticos simétricos (Dowland-Britten-Dowland) en ambas partes del concierto y que, lo que es peor, nos privaba de la posibilidad de oír las siete Lachrimæ seguidas y completas. No escuchamos, y es lástima, la séptima y última pieza de la colección, Lachrimæ Veræ, las «verdaderas lágrimas». Y, en puridad, también se nos hurtó la primera, Lachrimæ Antiquæ, ya que la obra que dio comienzo el programa fue una versión con consort de Flow my teares, pero no la pieza instrumental propiamente dicha. En el conjunto de la colección, la reaparición constante y recurrente del mismo motivo descendente, en una u otra voz, tiene algo de obsesivo y ese efecto cumulativo, inquebrantado, persigue muy probablemente, asimismo, una clara finalidad terapéutica. John Dowland dedicó sus Lachrimæ a la reina Ana de Inglaterra (hermana de su patrón, Christian IV de Dinamarca), una «obra de Música que fue iniciada donde nacisteis, y concluida donde reináis», advirtiéndole que «aunque el título promete lágrimas […], agradables son sin duda las lágrimas que llora la Música». Y su homólogo literario, Robert Burton, confesó: «Escribo sobre la melancolía para, por estar ocupado, evitar la melancolía». Música y literatura, por tanto, entendidas como pócimas, como antídotos para escapar de una realidad ingrata: música y literatura melancólicas para ahuyentar la propia melancolía.

Nada de esto pudo percibirse en el concierto, concebido no como cura de un posible mal, ni siquiera como moderno remedo de antiguas curas, sino más bien como un ejercicio posmoderno de convivencia de elementos dispares: pavanas y gallardas de Dowland por un lado, arreglos de canciones populares inglesas o canciones originales de Britten (una de su ciclo Winter Words, sobre poemas de Thomas Hardy) por otro, pero todo ello entremezclado. Bonito, al menos sobre el papel, ocurrente incluso, pero, a tenor de lo escuchado, ineficaz, embrollado, fútil: dispersar las diversas Lachrimæ a lo largo del programa elimina de raíz ese elemento repetitivo, casi hipnótico, y provoca un efecto disgregador poco, o nada, deseable en un todo que es mucho más que la suma desperdigada de sus partes. Las Lachrimæ, para surtir efecto, deben impregnar, gota a gota; cortar el flujo de repente equivale a algo así como interrumpir la rutinaria secuencia de dosis de antibiótico prescrita por el médico.

Hasta la sala de cámara del Auditorio Nacional parece demasiado grande y desangelada para la música de Dowland, que pide a gritos intimidad y cercanía. Por motivos difíciles de comprender, los intérpretes (el quinteto de violas, la laudista Elizabeth Kenny y el tenor Ian Bostridge) se situaron, formando un semicírculo, en la parte de atrás del escenario, que no sólo no es la mejor desde el punto de vista acústico (el laúd apenas se oía), sino que también contribuye a crear un incómodo efecto de distanciamiento respecto del público. La disposición de las diferentes voces en la primera edición insinúa que esta música había de interpretarse con los músicos sentados alrededor de una mesa y, hemos de imaginar, con los oyentes rodeándolos a muy poca distancia. Bostridge, el músico con más tirón de los siete (la sala estaba prácticamente llena, y el mérito es en gran medida de él), cantó también sentado, lo que le impedía hacer esos contorsionismos ya comentados en esta sección y a los que es tan aficionado en sus recitales en solitario.

Pocas músicas como la de Dowland se benefician tanto de un intérprete invisible, es decir, de aquel que consigue que las obras lleguen al oyente como si no existiera esa persona interpuesta. Bostridge, como también se explicó aquí, es un intelectual, un espléndido escritor, un profundo conocedor de la exquisita cultura isabelina en que se fraguó la música de Dowland y, sobre todo, de la posterior Inglaterra barroca. Pero no es un intérprete habitual de estos repertorios, ya que su carrera tiene su centro de gravedad en los siglos XIX y XX. Y no puede cantarse igual Schubert o Henze (por citar dos de sus compositores predilectos y más frecuentados) que Dowland. Ya en «Flow my teares», que abrió el recital, quedó de manifiesto que este no es el territorio natural del tenor inglés, que tendió a mostrarse excesivamente enfático en palabras aisladas («shame», «groans», «paine»), un recurso perfectamente innecesario, y aun contraproducente. Tuvo en varios momentos serias dificultades para llegar a las notas más graves, que sonaron mates, pero también nos regaló momentos aislados magníficos, casi siempre a media voz, y casi siempre en los finales de las canciones (Sorrow, stay, In darkness let me dwell o I saw my lady weep: los títulos lo dicen todo), pero en conjunto el suyo fue un Dowland epidérmico, distante, engolado a veces, artificioso, poco creíble.

Tampoco los instrumentistas le sirvieron de gran ayuda: la casi siempre extraordinaria Elizabeth Kenny, ella sí toda una experta en estos repertorios, porque apenas lograba hacerse oír; y Fretwork, sobre el que recaía el peso de la polifonía, porque sus instrumentistas anduvieron dando bandazos, sin acabar de sonar nunca ni concentrados ni empastados. El grupo británico parece no haberse repuesto de la trágica muerte de Richard Campbell (uno de sus fundadores) en 2011, o de la ausencia de Susanna Pell, y suena a menudo descompensado, cuando no abiertamente desafinado (Richard Boothy tuvo decididamente una mala tarde). Sus cinco integrantes tocaron sin una gran implicación emocional y con frecuentes despistes, como quedó fehacientemente de manifiesto con una entrada en falso en una de las canciones de Britten. La música para consort de violas da gamba marca una de las cimas de la música inglesa de todos los tiempos, con el glorioso epílogo de las Fantasías de Henry Purcell, y este es también un repertorio que exige un mimo interpretativo especial. Cualquier descuido se traduce en que se ha de pagar un precio muy alto, y los descuidos fueron muchos.

Por su voz y sus cualidades de tenor lírico, Bostridge parece felizmente condenado a cantar el mismo repertorio que abordara en su día Peter Pears, la eterna pareja de Benjamin Britten, desde los Evangelistas de las Pasiones de Bach a los protagonistas de Peter Grimes o Billy Budd. Por eso, al escuchar The Choirmaster’s Burial, The trees they grow so high o Happy were he (una canción incluida en ese descomunal pastiche que es la ópera Gloriana, que conoció en su estreno en 1953 uno de los fracasos más estruendosos de la carrera de Britten), o sus arreglos de canciones populares, es imposible no rememorar las grabaciones del propio Pears junto al compositor. Pero era imposible escuchar, claro, los originales (con acompañamiento pianístico u orquestal), transmutados aquí en arreglos para violas da gamba no siempre afortunados. No es extraño, por tanto, que tampoco en el contrapeso moderno del concierto acabara de prender la emoción. O Waly, Waly, por ejemplo, para la que Britten ideó un perfecto acompañamiento pianístico, suena abiertamente forzada y poco idiomática en la transcripción para consort, inadecuado para plasmar su progresivo crescendo, imprescindible para lograr el efecto expresivo imaginado por Britten. Nada que ver con la genial y emocionante recreación del compositor y Peter Pears, que conocerán también los buenos cinéfilos por utilizarse al comienzo de los títulos de crédito de Distant Voices, Still Lives (1988), la brutal recreación de la infancia en Liverpool de su director, Terence Davies.

Dowland, o el mejor Britten, son compositores que te atrapan irremediablemente, y el suyo es también un mar en el que es dulce naufragar. Si no sucede así, y en este caso no fue por falta de lágrimas, es que algo ha fallado. A Samuel Johnson le pasaba lo mismo con la lectura de The Anatomy of Melancholy, si hemos de dar crédito a lo que nos cuenta su biógrafo y compañero inseparable, James Boswell: «El único libro que lograba sacarlo de la cama dos horas antes de lo que él quería levantarse». Nada de lo sucedido en este concierto logró aprehendernos de ese modo. Y gran parte del público no lo tuvo tampoco nada fácil porque, por no tener, no pudieron siquiera disponer de los textos de las canciones impresos, ni mucho menos de sus traducciones, que raramente dejaban de facilitarse –mejores o peores– en los tiempos en que había dinero para ello. Porque, ¿en qué quedan estas canciones si no se comprenden sus poemas? Recordar esos tiempos, no tan lejanos, también produce nostalgia y tristeza, pero, como nos recuerda Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana, «no qualquiera tristeza se puede llamar melancolia». Cierto es que la melancolía de los tiempos de Murillo, Velásquez, Burton o Dowland pasaría a llamarse mucho después ennui y, ya entrado el siglo XX, empezó a despacharse a los melancólicos de antaño con una retahíla de términos clínicos como depresión, neurosis, crisis de ansiedad, síndrome de Asperger o trastorno bipolar: pasado y presente mezclados confusa y desordenadamente, como en el programa de este concierto.