El concepto de aversión a la pérdida es sin

duda la aportación más importante de la psicología a la

economía conductual.

Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacioCon seguridad, en estos momentos lo ideal para iniciarse en el predio de la economía conductual es acudir al libro aquí reseñado de Daniel Kahneman. Las referencias a páginas entre paréntesis que figuran a continuación en el texto lo son a este libro. Pero, si desea ir a las fuentes y entrar más a fondo en los detalles, tiene también varias antologías de artículos escritos por los más reputados especialistas en esta área. Dos de las que hay que recomendar en primer lugar son las de Daniel Kahneman, Paul Slovic y Amos Tversky (eds.), Judgment Under Uncertainty. Heuristic and Biases, Nueva York, Cambridge University Press, 1982; o la posterior de Daniel Kahneman y Amos Tversky (eds.), Choices, Values and Frames, Nueva York, Cambridge University Press, 2000. En el extremo opuesto, y si busca una introducción más elemental, pero en absoluto desdeñable (a pesar del título), tiene a su disposición la de Morris Altman, Behavioral Economics for Dummies, Missisasuaga, John Wiley & Sons, 2012.

Tal vez recuerde a Christine, la protagonista de La embriaguez de la metamorfosis, la novela de Stefan Zweig, a quien sus ricos tíos americanos sacan de la lobreguez de su pueblo natal, de las gentes que en él habitan, de la oficina de correos en que trabaja; y le dejan husmear brevemente, por espacio de nueve días, una vida de lujo y esplendor en un hotel alpino. Concluyen los nueve días de alegría sin mácula y el regreso al punto de partida es muchísimo peor cuando se ha tocado el cielo con ambas manos, tras sentirse rejuvenecida, vibrante y feliz como una alondra. Christine vuelve al pueblo del que salió, pero no retorna al nivel de bienestar anterior, sino a uno muchísimo más bajo, a profundidades abisales de desconsuelo y pérdida de gusto por la vida. Esto puede sonar irracional (¿no debería sentirse igual ante la misma situación?), pero es lo que cabe esperar de nuestra aversión especial a las pérdidas. Aunque Christine regresa objetivamente al punto de partida, se siente anímicamente desencuadernada: su aguda infelicidad presente no tiene nada que ver con el malestar difuso por su forma de vida antes de partir al hotel de lujo, y esto porque ha registrado como pérdida la vuelta a su vida normal. En su estado de postración, la tentación de delinquir que de repente la acomete no suena tan extraña cuando cobra conciencia de que apenas tiene ya algo que perder. Su renuencia a correr riesgos ha decrecido ahora que se encuentra en zona de pérdidas.

Christine y la función de valor

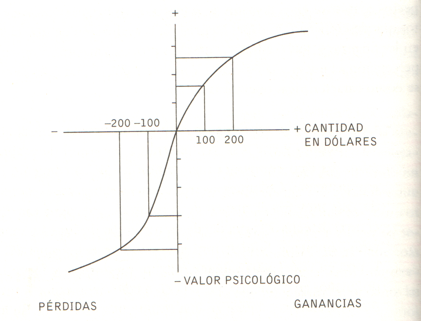

Daniel Kahneman y Amos Tversky disponen de una herramienta sumamente elegante para explicar las vicisitudes por las que atraviesa el ánimo de Christine: su teoría de la aversión a las pérdidas, que queda quintaesenciada en la gráfica de la función de valor dibujada a continuación (y que está tomada de la página 368 del libro de Kahneman).

La figura muestra tres detalles que, de menor a mayor interés, son:

1. Nos agradan las ganancias y aborrecemos las pérdidas. Hasta aquí todo muy normal.

2. La curva en forma de S indica que tanto el placer por las ganancias como el disgusto por las pérdidas los sentimos menos a medida que crecen unas y otras.

3. La curva en S no es del todo simétrica con respecto al origen de coordenadas, sino que es más alargada en la parte de abajo que en la de arriba, lo que refleja que nuestro pesar por las pérdidas es más acentuado que nuestra dicha ante las ganancias. Tenemos una aversión especial a las pérdidas; de ahí esa a modo de cola de mapache que aparece cuando la curva en S entra en el sector de pérdidas, situado en el tercer cuadrante. Padecemos más si perdemos cien euros que alegría nos produce ganar esos mismos cien euros. En el origen de coordenadas todavía no hemos ganado ni perdido nada. Si nos regalan cien euros, eso nos dispara al sector nororiental de la curva en S; pero si, a continuación, nos arrebatan esos cien euros, eso nos hundirá en la más profunda cola sudoccidental de la S. Desde luego, no regresamos al origen de coordenadas, aunque nuestro patrimonio ahora esté como al principio, antes del regalo de los cien euros. Es esto mismo lo que le sucede a Christine: cuando regresa al punto de partida, a su mugriento pueblo natal, no se encuentra como se sentía antes de partir de él, sino mucho peor; y las alegrías del hotel alpino está pagándolas ahora con crecesDe todos modos, habría que añadir que la curva en forma de S no refleja ciertas sinuosidades y reconditeces de nuestra aversión al riesgo, tales como la desilusión y el arrepentimiento, según reconoce el propio Kahneman (pp. 372-375)..

Pero esto no es todo. Fijémonos en el aplanamiento que sufre la curva en forma de S en su parte sudoccidental (tercer cuadrante), que indica reducción de la sensibilidad a las pérdidas. ¿Qué significa esto? Que, si estamos en zona de pérdidas, no sólo se mitiga nuestra aversión al riesgo, sino que podemos llegar incluso a querer correr riesgos con tal de salir de una situación desastrosa. Aceptaremos entrar en contingencias arriesgadas en que sea probable, pero no seguro, que se agraven nuestras pérdidas aún más a cambio de disponer de un quizá débil resquicio de esperanza de escapar a la sordidez en que nos encontramos. Preferiremos una pérdida mayor meramente probable a la pérdida segura en que estamos instalados. Esto no quiere decir, desde luego, que haya cambiado nuestra aversión nativa a las pérdidas, sino que ha cambiado nuestra aversión al riesgo cuando estamos en una región de pérdidas. Si nos hallamos en la sombría cola sudoccidental de la S, aceptaremos correr riesgos altos con tal de salir del agujero en el que estamos confinados en el presente. Es el curso de acción que sigue Christine al final de la novela de Zweig.

¿Fallos de racionalidad o funcionalidades latentes?

Kahneman concede un valor adaptativo a este sesgo de aversión a las pérdidas: «Los organismos que responden a las amenazas con más urgencia que a las oportunidades, tienen mejores posibilidades de sobrevivir y reproducirse» (pp. 367-368). Estas líneas son muy interesantes porque constituyen el único momento, a lo largo de todo su libro, en que Kahneman emplea el lenguaje de los biólogos para sugerir que algunas de las anomalías, en apariencia irracionales, de nuestro comportamiento, pueden incrementar nuestra eficacia biológica. Se abre paso entonces, incontenible, la pregunta: ¿cuántos de los sesgos irracionales censados por Kahneman, Tversky y su escuela (el efecto halo, la representatividad, la disponibilidad, el anclaje y ajuste, etc.) pueden ser reconsiderados como dotados de funcionalidades latentes que no saltan a la vista?

Kahneman admite que los individuos se comportarán de forma predeciblemente irracional al tratar de manera asimétrica las ganancias y las pérdidas; y que su aversión a las pérdidas es un sesgo dejado en sus cerebros por la evolución natural, un sesgo que les ha proporcionado ventajas sobre individuos más racionales. Ser racional habría sido biológicamente peor para nuestra eficacia en la supervivencia y reproducción, y esto vale tanto como aceptar que nuestro cerebro ha adquirido sesgos irracionales en el curso de la evolución, algunos de los cuales han sido seleccionados por las ventajas biológicas que nos proporcionaban. La racionalidad no siempre es un rasgo adaptativo. El cerebro humano ha sido diseñado por la evolución para hacer que sobreviva y se reproduzca su portador, no para descubrir la verdad ni para ser racional (si esto último interfiere con lo anterior)Al insinuar que los sesgos pueden ser considerados en algunos casos como fallos de racionalidad, pero a la vez contener ventajas biológicas latentes, Kahneman está haciendo una importante concesión a una escuela de economía conductual rival de la suya: la acaudillada por Gerd Gigerenzer y Vernon Smith, que llevan años subrayando que hay un concepto más amplio de racionalidad que el que manejan Kahneman y Tversky, al que ellos llaman «racionalidad ecológica», en el que se toman expresamente en consideración las ventajas evolutivas que comporta el uso de reglas heurísticas rápidas y frugales que no han sido seleccionadas racional, sino evolutivamente (por ensayo y error). Es este un debate del máximo interés, pero que desborda los límites de este artículo. Quien desee conocer el enfoque de la racionalidad ecológica hará bien en acudir al libro de Gerd Gigerenzer, Gut Feelings. The Intelligence of the Unconscious, Londres, Allen Lane, 2007; o, si anda escaso de tiempo, lea «Rethinking Rationality», recogido en Gerd Gigerenzer y Reinhard Selten (eds.), Bounded Rationality. The Adaptive Toolbox. Cambridge, The MIT Press, 2001, pp. 1-12. Vernon Smith, que es más un economista experimental que un economista conductual (y que recibió el Nobel de Economía el mismo año que Daniel Kahneman), ha dejado expuestos sus puntos de vista en su libro Rationality in Economics, Nueva York, Cambridge University Press, 2008; y de forma más contracta, en su discurso de aceptación del Nobel. Sobre las dos escuelas de economía del comportamiento habla Morris Altman, Behavioral Economics for Dummies (libro electrónico Kindle, posiciones 1120 y ss.)..

El efecto dotación

La aversión a las pérdidas tiene muchas secuelas interesantes (cierto sentido intuitivo de la justicia, el sesgo del statu quo o la falacia de los costes irrecuperables), pero aquí me voy a centrar en sólo dos de ellas: el efecto dotación y el efecto marco.

El efecto dotación fue advertido por primera vez por el economista Richard Thaler a comienzos de la década de 1970, y la explicación de este efecto mediante la teoría de la aversión a las pérdidas marca el inicio de la economía conductual o economía del comportamiento. Siendo estudiante, Thaler notó que uno de sus profesores, Richard Rosett, aficionado al buen vino y economista neoclásico convencido, se comportaba de forma muy contraria a la teoría económica que tan bien exponía en sus clases, al menos en relación con las botellas de vino de calidad. Rosett compraba botellas en subastas pero nunca pagaba más de treinta y cinco dólares por uno de sus vinos predilectos; ahora bien, cuando ya lo poseía (formaba parte de su dotación de bienes) no estaba dispuesto a venderlo ni siquiera por cien dólares. Todo sucedía como si la mera posesión de ese bien incrementase de modo irracional su valor.

Comportamientos similares se han observado entre los devotos de cantantes de rock, como Bruce Springsteen. El precio normal de la entrada a uno de sus conciertos ronda los doscientos dólares, pero si las entradas se agotan los fans están dispuestos a pagar hasta quinientos dólares. Si un seguidor ferviente de Bruce Springsteen se entera luego por Internet de que hay personas ricas y desesperadas que están dispuestas a pagar hasta tres mil dólares por una entrada, ¿qué hará él? ¿La venderá? La mayor parte de las veces los afortunados que han conseguido una entrada en la reventa a quinientos dólares no están dispuestos a revenderla a su vez por tres mil dólares, a pesar de que la ganancia sería espectacular. Cosa bien distinta, y aquí reside parte del interés del asunto, es que uno compre la entrada con intención de revenderla con beneficios, no para escuchar al Boss; en este caso, sí que se está muy dispuesto a revender la entrada por tres mil dólares o por mucho menos incluso.

La moraleja de estas historias es que la disposición a vender un bien que uno ha comprado para su uso personal está afectada por el sesgo de la aversión a las pérdidas, y no nos desprenderemos voluntariamente de él a menos que nos ofrezcan un precio exorbitante, muy superior a aquel al que lo compramos. La venta de un bien pensado para el uso se contabiliza mentalmente como una pérdida (no como una transacción) y sólo estaremos dispuestos a venderlo si nos ofrecen una cantidad notoriamente elevada. Al comprar ese bien para nuestro uso personal (la botella de vino, la entrada al concierto), tampoco nos lo tomamos meramente como una transacción comercial, sino que estamos afectados por el placer de la ganancia derivado de conseguirlo. Ahora bien, como ese placer es menor que el dolor que ocasiona la pérdida, el precio al que estamos dispuestos a comprar una botella de vino de nuestra bodega predilecta o una entrada para el concierto de nuestro rockero favorito es sensiblemente menor que el precio al que estamos dispuestos a vender esa botella o esa entrada cuando ya son nuestras. En general, se ha observado que el precio al que estamos dispuestos a vender es más del doble del precio al que estamos dispuestos a comprar, aunque se trate del mismo producto.

No habrá que insistir mucho en afirmar que esta peculiaridad de nuestra conducta contraviene los postulados de la economía neoclásica, según los cuales alguien revenderá un artículo si puede hacerlo con ganancias, aunque estas sean pequeñas. Claro está que, si este efecto dotación afectase a todos los bienes de la economía, el comercio quedaría paralizado en buena medida. Por fortuna, no es así, porque los que venden se desprenden de artículos que no tienen valor simbólico o emocional alguno para ellos. El que vende zapatos no tiene un cariño especial por cada uno de ellos ni tiene pensado usarlos todos, sino que los ha comprado para revenderlos con un margen de beneficios. En esto se comporta de modo parecido a quien acapara entradas de un concierto de Bruce Springsteen con la vista puesta en revenderlas, no en disfrutar del concierto. Son personas que compran bienes para comerciar con ellos, no porque los destinen a su uso personal ni porque sientan emociones especiales al poseerlos. Los coleccionistas de arte, o los bibliómanos que persiguen primeras ediciones de los libros de su autor predilecto, o los devotos de Marilyn Monroe o de los Beatles que coleccionan sus reliquias, están heridos por el efecto dotación, al que el resto de la población es inmune.

El efecto marco

Supongamos que le diagnostican una enfermedad grave del corazón que se puede resolver mediante una intervención quirúrgica. Pregunta acerca de las probabilidades de salir con bien del paso. Si el médico le contesta «noventa de cada cien personas siguen vivas al cabo de cinco años», lo más probable es que acepte someterse a la operación. Pero si le dice «diez de cada cien personas están muertas al cabo de cinco años», es casi seguro que dirá que no. Y eso aunque ambas afirmaciones del médico sean equivalentes. Pero resaltar el lado positivo, o el negativo, de la cuestión influye mucho en nuestra toma de decisiones. Nuestras elecciones dependen de manera crucial de la forma en que se nos presenten (o «enmarquen») los problemas.

El efecto marco es otra consecuencia de nuestra aversión a las pérdidas: elecciones que se le presentan en un marco negativo o de pérdidas son menos preferidas que elecciones que se le presentan con un trasfondo positivo o de ganancias, aunque ambas elecciones sean lógicamente equivalentes. El efecto marco es una irracionalidad más derivada de nuestra aversión a las pérdidas. Las pérdidas están cargadas de un significado emocional negativo, que, por razones adaptativas, pesa más que el significado emocional positivo. Nuestra reacción es espontáneamente más violenta y marcada ante el peligro, la amenaza y el dolor que ante el placer o la expectativa del mismo. En sesiones de neuroimagen llevadas a cabo mientras se comprobaba el efecto marco, pudo constatarse que los probandos más susceptibles al enmarcado de la elección experimentaban una actividad más frenética de la amígdala, una zona del cerebro que se enciende como un árbol de Navidad ante situaciones emocionalmente muy subrayadas. Estamos evolutivamente preparados para reaccionar de forma más intensa y rápida a señales de peligro o amenaza que a otras de placer. Se ha comprobado, por ejemplo, que una cara enojada sobresale entre una multitud de caras sonrientes, y que, en cambio, un rostro feliz no llama la atención entre un montón de rostros malhumorados. El cerebro humano ha sido diseñado por la selección natural para dar prioridad a los eventos malos. La aversión a las pérdidas (y su secuela, el efecto marco) es sólo una manifestación más de esta tendencia general: lo malo sobresale sobre lo bueno (p. 392).

Donación de órganos y paternalismo libertario

En 1954, un hombre ofreció a un hermano gemelo suyo un riñón: fue el primer trasplante de órganos llevado a cabo con éxito. Ocho años después se realizó la primera operación de trasplante de un donante muerto a uno vivo. Lo de las donaciones voluntarias está muy bien y suena impecable a nuestros oídos. El problema es que muchas veces las donaciones no bastan para cubrir las demandas de órganos para trasplantes, como señala Michael Sandel: «La mayor parte de los países prohíbe la compraventa de órganos para trasplantes. En Estados Unidos hay donaciones de riñones, pero no se venden en el mercado abierto. Sin embargo, los hay que sostienen que habría que cambiar esas leyes. Recuerdan que cada año mueren miles de personas mientras esperan un trasplante de riñón; el suministro, argumentan, crecería si hubiese un libre mercado de riñones. Sostienen, además, que los pobres que necesiten dinero deberían tener la libertad de vender un riñón si quisieran. Un argumento a favor de que se permita la compraventa de riñones se basa en la noción libertaria de ser el dueño de uno mismo: si soy el dueño de mi cuerpo, debería tener la libertad de vender mis órganos cuando me apetezca»Michael Sandel, Justicia , trad. de Juan Pedro Campos, Barcelona, Debate, 2012 (libro electrónico Kindle, posiciones 1310-1315)..

El mismo Sandel no encuentra concluyente el argumento libertario de la autopropiedad y redarguye que hay algo moralmente obsceno en vender órganos del propio cuerpo a cambio de dinero (o incluso donarlos si ello significa la muerte del donante):

Suponga que un campesino que apenas si subsiste con su trabajo en una aldea de la India quiere, por encima de cualquier otra cosa, mandar a su hijo a la universidad. Para conseguir el dinero, vende un riñón a un estadounidense rico que necesita un trasplante. Unos años después, cuando el segundo hijo del campesino se acerca a la edad de ir a la universidad, otro comprador acude a la aldea y ofrece al campesino una buena suma por su segundo riñón. ¿Debería tener la libertad de vender también ese segundo riñón aunque, al quedarse sin riñones, morirá? Si el argumento moral a favor de la venta de órganos se basa en que somos nuestros propios dueños, la respuesta debería ser que sí. Resultaría raro pensar que el campesino posee uno de sus riñones, pero no el otro. Algunos objetarían que a nadie debería inducírsele a dar la vida por dinero, pero, si somos los dueños de nuestro cuerpo y de nuestra vida, el campesino tiene todo el derecho del mundo a vender su segundo riñón aunque eso equivalga a vender la propia vida. (Este ejemplo no es del todo hipotético. En los años noventa, un preso de una cárcel de California quiso donar a su hija un segundo riñón. El comité de ética del hospital no lo aceptó.)Michael Sandel, op. cit., posiciones 1331-1339.

A falta de un mercado de órganos, queda la donación voluntaria y sin riesgo para la vida del donante; y aquí la norma del «consentimiento implícito» debería ser la norma por defecto (según la cual la persona se convierte en donante en caso de muerte, a menos que diga lo contrario) si desea maximizarse la cantidad de órganos disponibles para trasplante. Para verlo con claridad, compárense los casos de Alemania y Austria. En Alemania, la norma por defecto es el «consentimiento explícito» (no eres donante a menos que afirmes expresamente que deseas serlo) y sólo un 12% de los ciudadanos son donantes. En Austria, la norma por defecto es el consentimiento implícito y, como consecuencia, el 99% de la población es donante. En España funciona por defecto el consentimiento implícito y es líder mundial en donación de órganosAquí resulta preciso mirar la letra pequeña de esta afirmación: una cosa es dar el consentimiento (explícito o implícito) y otra es que la donación del órgano se produzca efectivamente. Para conseguir que la donación sea real, hace falta tener desarrollada una infraestructura material que permita la transferencia de órganos de muertos a vivos. Es aquí donde España es líder en la donación de órganos, con casi treinta y cinco donantes efectivos por millón de habitantes (frente a los poco más de veinte en Estados Unidos).Otro problema es la aquiescencia de los familiares del donante. En España, aunque el muerto sea un donante implícito de órganos, se produce un 20% de rechazo al trasplante de órganos del difunto por parte de los familiares.

Por supuesto, el rechazo de los parientes más cercanos no tiene peso si el fallecido expresó en vida que quería ser donante de órganos y tenía un carnet que lo acreditaba. Para esquivar la interferencia de la familia, se adoptó en 2008 en el Estado de Illinois (Estados Unidos) la siguiente medida: cuando los conductores fuesen a renovar su carnet de conducir se les pedía que respondieran también a la cuestión de si querían ser donantes de órganos. Si contestaban afirmativamente, eso cortocircuitaría cualquier rechazo posterior de la familia a que se produjera de hecho la donación.. Vemos que, en el supuesto de la donación de órganos, la manera en que se presenta una elección influye a fondo en lo que a continuación sucede. Pero, ahora, no porque en el marco de decisión se resalten las ganancias o las pérdidas, ni porque los austríacos y los españoles sean un dechado de altruismo, mientras los alemanes son unos egoístas nauseabundos, sino por nuestra perezosa y somnolienta racionalidad, que nos mueve a aceptar la situación por defecto y ahorrarnos las fatigas de cambiarla.

Una de las ideas centrales del libro de Kahneman es que tenemos dos modos de pensar: uno rápido, diligente, y que trabaja de manera continua, aunque en un discreto segundo plano (Kahneman no se complica la vida y llama a este modo rápido e intuitivo de pensar el Sistema 1); y otro modo de pensar más lento, reflexivo, y que opera a ráfagas (el Sistema 2). Usamos el Sistema 2 de manera esporádica, a pesar de lo cual, y debido a la alharaca que el Sistema 2 monta en torno a sus operaciones y a su firme determinación de no pasar inadvertido, tendemos de manera irresistible a identificar nuestro yo con este Sistema 2 –que delibera, toma decisiones conscientes y lleva a cabo una planificación racional de nuestro porvenir–, no obstante suponer una porción ínfima de nuestra vida mental. En las expresivas palabras de Kahneman: «En el caso improbable de que se hiciera una película sobre este libro, el Sistema 2 sería un personaje secundario que se cree protagonista» (p. 48). El verdadero protagonista de nuestro acontecer mental es el Sistema 1, evolutivamente más primitivo y esencial (la mayor parte de los animales sobrevive sin el Sistema 2, pero ninguno lo hace sin el Sistema 1). El Sistema 1 se encarga de mantener el bombeo del corazón, los ritmos circadianos de sueño y vigilia, la homeostasis general del organismo o nuestra arraigada fobia a las serpientes; pero también se hace cargo de tareas más sofisticadas, como enviar sugestiones intelectuales (intuiciones) al Sistema 2, que, sumido en su habitual pereza, suele aceptarlas sin un examen detallado. Una buena parte de estas intuiciones son acertadas (no por nada, han pasado el exigente filtro de la selección natural), pero tampoco faltan las intuiciones equivocadas, que el indolente Sistema 2 deja pasar y nos llevan a cometer errores de juicio y acción sistemáticos, a cuyo recuento está consagrado el grueso del libro de Kahneman: sesgos de la representatividad, de la disponibilidad, de la confirmación, del resultado, del optimismo, etc.La vis bautismal de Kahneman y Tversky es poderosa y su fecundidad verbal parece no conocer límites a la hora de poner marbetes y designaciones a estos sesgos. Los problemas con la escasez de órganos no están relacionados con nuestra aversión a las pérdidas, sino con la propensión a la haraganería de nuestro Sistema 2, esa racionalidad tarda y perezosa que nos lleva a aceptar las situaciones por defecto, en vez de tomarnos el trabajo de cambiarlas.

En 1995 murieron en Estados Unidos unas cincuenta mil personas por no disponer los médicos de órganos para trasplante. Si el análisis anterior es correcto, esta penosa (y afrentosa) circunstancia podría haberse evitado cambiando simplemente la situación por defecto. Sólo con hacer que la donación de órganos fuese la situación por defecto habrían podido salvarse miles de vidas humanas, sin necesidad de acudir a costosas campañas de «concienciación moral», de resultado siempre incierto.

Kahneman argumenta de modo convincente (pp. 535-538) que el supuesto de que los seres humanos son impolutamente racionales (con un Sistema 2 supuestamente hiperactivo y no aquejado de sesgos cognitivos) está ligado al rechazo del paternalismo y a la defensa de la libertad individual sin intrusiones (salvo que el agente cause daño a otros). Si una persona escoge darse a la bebida, probar sustancias adictivas o no ahorrar para el futuro, es mayorcito para todo esto y hay que dejarlo hacer, pues sabe mejor que ningún otro qué es lo que le conviene, y suponer otra cosa sería incurrir en un abusivo y denigrante (para el individuo) paternalismo.

Los economistas conductuales son también, por lo general, fervientes defensores de la libertad individual y de dejar a las personas hacer cosas que, vistas desde fuera, no les benefician, como consumir demasiadas grasas y azúcares o pasarse un tiempo descomunal viendo telebasura. Sería de un paternalismo arrogante que los poderes públicos forzasen a los ciudadanos a ver el programa Redes, de Eduard Punset, documentales científicos, o seguir una dieta equilibrada contra su voluntad. Pero los economistas conductuales saben también que los humanos tienen una racionalidad limitada, que no siempre saben lo que les conviene, que se equivocan en muchas de las decisiones que adoptan y se arrepienten luego de sus errores, porque su mente está poblada de sesgos potencialmente perjudiciales para ellos, que su apático y remolón Sistema 2 no está dispuesto a tomarse el trabajo de tener a raya.

Algunos de ellos son partidarios, en consecuencia, de lo que Richard Thaler y Cass Sunstein llaman un paternalismo libertario (¿no le suena esto a oxímoron?), según el cual los poderes públicos pueden y deben conocer estos sesgos instintivos y aprovecharlos para mejorar la calidad de las decisiones de los ciudadanosEl paternalismo libertario es defendido con brío por Richard Thaler y Cass Sunstein en su libro Un pequeño empujón (Nudge). El impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad, trad. de Belén Urrutia, Madrid, Taurus, 2009.. La idea es presentar a los individuos las elecciones sobre un trasfondo tal que escojan libremente lo que (según el Estado) más les conviene, y que no escogerían si el marco de elección fuese el habitual. Una parte esencial de esta arquitectura de las decisiones consiste en que el Estado se aproveche de la pigricia del Sistema 2 y establezca para los ciudadanos ciertas opciones por defecto, como hacerse un plan de pensiones, un seguro médico o convertirse en donantes de órganos. Esto no impide a los particulares desatender las opciones por defecto y escoger lo contrario, de modo que no puede aducirse que se está limitando su libertad de elección, sino, todo lo más, encaminándola con sutileza hacia elecciones mejoradas.

Este paternalismo débil o libertario puede suscitarnos muchas interrogantes e incluso despertar alarmas. Se da por sentado que un Estado paternalista débil se esmerará en aumentar el bienestar de sus ciudadanos aprovechando en su favor sus sesgos cognitivos y desiderativos. Esto puede sonar plausible en los casos anteriores, o también cuando se obliga a los bancos y a otras empresas a redactar sus contratos sin letra pequeña. Para los (inexistentes) individuos perfectamente racionales, el tamaño de la letra y la complejidad del lenguaje no representan problema alguno, pero para los humanos, con su Sistema 2 propenso a la molicie y a la negligencia, sí.

Sin embargo, un Estado paternalista débil o libertario podría emplear igualmente su posición de ventaja (obtenida con el auxilio experto de psicólogos y economistas conductuales) para inducir en sus administrados, o susurrar insidiosamente en sus oídos, decisiones que les resultarían nocivas. Los defensores del paternalismo libertario presuponen tácitamente que los gobernantes son honrados y están sinceramente comprometidos con la mejora del bienestar de la población, pero este supuesto se ha revelado muchas veces por completo ingenuo, y sería peligroso dar carta blanca a los gobernantes para manipular en su provecho (no en provecho de los ciudadanos) los sesgos mentales de estos últimos. El paternalismo libertario parece ser una idea bienintencionada pero que, como otras muchas, puede acabar mal, por la cantidad de efectos perversos que se divisan en lontananza.

Juan Antonio Rivera es catedrático de Filosofía de I. E. S. Es autor de los libros El gobierno de la fortuna (Barcelona, Crítica, 2000), Lo que Sócrates diría a Woody Allen (Madrid, Espasa, 2003), Menos utopía y más libertad. La teoría política y sus aditivos (Barcelona, Tusquets, 2005) y Carta abierta de Woody Allen a Platón (Madrid, Espasa, 2006).