(Hace unos años, publiqué en un blog de la Revista de Libros varias conversaciones con mi gran amigo Tomás, que por entonces era mi vecino en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Habría querido transcribir más, pero él se fue de España y no nos vimos en mucho tiempo. Quizá es ocioso aclarar que Tomás no se llama Tomás. Por otra parte, escribo todo esto con su consentimiento expreso. Como en otras ocasiones, ha leído el borrador y ha precisado las citas y corregido algunas cosas, mejorando de forma caprichosa y un tanto deshonesta sus frases —aunque no demasiado—, e incluso haciendo más interesantes mis intervenciones, así que, en realidad, se trata de un texto a cuatro manos. Por mi parte, como el estilo de la vida real es ilegible, he cortado, montado y editado para dar una sombra de dirección a un diálogo que, como es natural, tiende a la entropía. También he eliminado las abundantes maldiciones y obscenidades. Desde hace muchos años, escribo un diario meticuloso de mis cada vez más raros encuentros con amistades y otras personas interesantes, así que no tengo necesidad de inventar casi nada).

En julio de 2019, mi amigo Tomás volvió a España. Desde 2016 vivía en Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, pero de pronto una enfermedad que parecía derrotada se presentó de nuevo. Hubo una operación y un agotador tratamiento. Después, su pareja —una mujer belga a la que vi de lejos una tarde en el cementerio de Fuencarral— se marchó a vivir a Estados Unidos y Tomás, a pesar de que, cuando se trasladó a Clermont, juró no regresar jamás, decidió que era hora de volver a España (país que dice detestar y al que suele llamar Extraña). Descartó Madrid, donde ha nacido y donde ha vivido casi toda su vida, y se mudó a una casita en una zona más bien desolada de la costa de Valencia, cerca de Oliva, un lugar que conoció gracias a mí, pues mis padres tienen cerca un piso y, en el verano de 2007, le invité a pasar unos días.

Supe casi todo esto por medio de una tercera persona. Le había visto muy brevemente en Madrid —al poco tiempo de que se declarara de nuevo su enfermedad— cuando murió Laura, su ex mujer. Laura y yo salimos juntos en nuestros tiempos universitarios. Tiempo después, Tomás y ella se conocieron y terminaron casándose. Yo me hice amigo de Tomás a través de Laura. En el entierro, le vi con Pauline, su pareja de entonces, le saludé de lejos, le perdí entre la multitud. Después los vi alejarse por los campos que rodean ese pequeño cementerio del norte de Madrid donde nunca había estado. Pensé en seguirlos, pero confieso que me encontraba más afectado de lo que habría sido apropiado ante el padre de las hijas de la difunta y, para mi vergüenza, había llegado al funeral más que ligeramente borracho.

Después, cuando me enteré de que había vuelto a España, le escribí un correo electrónico que no contestó. Unos meses más tarde, en noviembre de 2019, las circunstancias nos obligaron a mi mujer y a mí a instalarnos precisamente en el piso familiar de Oliva. Una vez más, mi amigo Tomás y yo éramos vecinos. Sin embargo, no contestó a un nuevo correo y tampoco atendió mis llamadas y yo tuve que lidiar durante meses con varios problemas propios.

Hace más o menos un mes, recibí una llamada suya. Sin mayor preámbulo, me dijo que necesitaba que alguien le llevase a Gandía. Tenía que hacerse unas pruebas en el hospital y, como últimamente tenía mareos, no podía conducir. Acababan de declarar el estado de alarma, etcétera. Le recogí a la puerta de una casita gris casi a orillas del Vedat, un pequeño río que baja desde el marjal de Pego entre cañas y naranjos. Estaba lloviendo y Tomás, que es alto y estaba mucho más huesudo que la última vez que le vi (hacía ya casi cuatro años), se mojó con toda tranquilidad en los diez pasos que había hasta el coche. No hablamos durante el trayecto. Yo me saqué el carnet de conducir el año pasado, a los cuarenta y un años, por lo que conduzco con extrema concentración y prefiero hacerlo en silencio. Además, me acababa de dar cuenta de que no había traído mascarilla (no tenía) y el día anterior había tenido una tosecilla obstinada, por lo que empecé a imaginar que iba a ser la causa de la muerte de mi amigo y a sudar copiosamente.

Tomás tenía mal aspecto. Se lo dije poco antes de que llegásemos al hospital, parados en un semáforo. Se rió y no dijo nada. Su pelo más o menos rubio era tan escaso como la última vez que le vi (empezó a perder pelo a los diecisiete años, pero el proceso se detuvo a los treinta). Tenía los ojos hundidos, como todo el mundo últimamente. Esperé casi una hora en el parking mientras llovía, leyendo una novelita de Patrick Modiano que no estaba seguro de haber leído ya. Tomás regresó con expresión de perfecto agotamiento y cerró los ojos nada más sentarse.

Al llegar, salí con él del coche y le protegí con mi chubasquero hasta que entramos en la casa, que es pequeña y oscura. Una gran perra blanca, un poco obesa, de nombre Leocadia nos recibió con una alegría blanda y breve. En la cocina, donde Tomás procedió a preparar café en un cazo, como era su costumbre, vi que de nuevo es allí, como antes en su casa de Ciudad Lineal, donde guarda sus libros, en estanterías irregulares y de apariencia improvisada que cubren las paredes libres. La cocina es grande y oscura y está llena de trastos, entre los cuales, en una esquina, hay una gran reja de arado que parece dormir tras siglos de faena.

Yo, apretado contra unos libros, lo más lejos posible de Tomás, murmuré algo sobre la hora, sobre Guada (mi mujer), que me estaba esperando, sobre dar de comer a los gatos. La perra se había tirado a dormir junto al arado oxidado, encima de una manta roja.

—Ismael, yo ya no tengo miedo a morir —me dijo, sonriendo a medias, mientras ponía sobre la mesa (demasiado grande) dos tazas de café negro, como le gusta a él, y un gran búho de escayola lleno de terrones de azúcar—. Siéntate por favor.

No entendí lo que quería decir. Me senté, guardando las distancias, y eché tres terrones en mi café.

—Bueno, pero a mí sí me da miedo que te mueras.

—No lo tengas. A mí, por ejemplo, no me da miedo que te mueras tú.

Eso me hizo reír.

—Durante mucho tiempo he tenido miedo a la muerte —me dijo—. He estado obsesionado con el asunto. Sigo obsesionado, supongo, pero ya no sufro como antes. —Hizo una pausa más bien larga mientras removía despacio su café—. En Francia llegué a convertirme, brevemente.

—¿A convertirte en qué?.

—A convertirme al catolicismo.

Yo no podía dar crédito a lo que oía.

—Obviamente me estás tomando el pelo. Por otra parte, tú no puedes convertirte al catolicismo porque ya eres católico, como yo y como casi todo el mundo que nació en este país antes de los años ochenta. A todos nos bautizaron y la santa madre Iglesia nos acogió en su seno, lo quisiéramos o no.

—No seas ignorante, Ismael. Yo no había sido católico nunca. Y de nuevo no lo soy. Pero no estoy de broma.

Tomás es la última persona de la que habría esperado algo así. Esas cosas, pensé, las conversiones súbitas, solo pasan en Estados Unidos y en la Edad Media. En cierto modo, era una decepción, pero confieso que también me preocupé por su salud mental. Le pedí explicaciones.

—Pauline es católica. Es una católica extrañamente honesta y consecuente. Y más o menos feliz.

—¿Así que fue ella quien te convirtió?

—No, en absoluto. En realidad creo que las cosas empezaron a ir mal entre nosotros cuando saqué el tema religioso. Hubo largas tardes de disputatio. Preguntas y respuestas, advocati diaboli… Infiernos de la vida privada. Pero yo la quería mucho. La quiero mucho. Y quería estar más cerca de ella. Y también tenía un poco de envidia.

—¡Envidia de qué!

—De descansar. De tener paz.

—¿La paz de qué? ¿De no pensar más por ti mismo? ¿De aceptar un dogma para no tener que salir de él?—Bueno, de eso se trataba. Se trataba de derribar mis convicciones, mis incapacidades, mis pensamientos. De acabar con todo eso y ponerme en manos de otra cosa. Y tenía que ser algo que no decidiese yo, algo que estuviese hecho ya. No podía hacerme una religión a mi medida. Eso no valía.

Me dijo que había tenido una especie de experiencia.

—¿Qué significa una especie de experiencia?

Me dijo que había ido a Venecia con Pauline. Un día entraron en la Accademia. Tomás se quedó parado delante de la Anunciación de Giovanni Bellini y le dijo a Pauline que siguiera adelante. Cuando ella volvió a buscarlo, lo encontró de espaldas en el suelo, con dos guardas arrodillados intentando reanimarlo. Tenía toda la cara mojada de lágrimas.

Me dijo que no recuerda muy bien qué ocurrió. Solo sabe que sintió una inclinación. Algo, mediante una fuerza inesperada, inclinaba algo dentro de él. «Inclínate de una vez», parecía decir esa fuerza, sin palabras, jocosamente impaciente, no a él, sino a algo dentro de él. Me dijo que esa fuerza solo podría definirla como una especie de amor tremendo. O terrible. Algo infinitamente inesperado, dijo. Aunque quizá no era amor, dijo también. Y también me dijo que en ese momento sintió que todo estaba justificado: todo el dolor y la tristeza, toda la enfermedad y la muerte, toda nuestra estupidez y nuestra miseria. Y que ese amor era como un fuego. O esa cosa tremenda que no era amor. Un fuego que podía quemarlo todo, consumirlo todo. Todo, dijo Tomás. Daba miedo, pero sobre todo producía un deseo inmenso, casi una voluptuosidad, de hundirse en ese fuego y consumirse.

Yo hacía tremendos esfuerzos por tomarme aquello en serio.

—Pauline se quedó preocupada, pero yo estaba feliz. Pasaron unas semanas y seguía feliz. Cada vez más feliz. Era muy extraño. Estaba eufórico. Luego empezó a darme un poco de miedo. Pensé que a lo mejor me estaba volviendo loco, que me iba a volver loco. Pero la felicidad se sobreponía a todo, te lo juro. Nunca he sido tan feliz. Y entonces, uno de esos días, me llamó Laura. Me dijo que estaba muy enferma, etcétera. Recuerdo que, antes de colgar, le dije: «Pero no te preocupes, Laurita, no estés preocupada por nada de esto, ¿eh? Nada tendrá ninguna importancia. Ya verás. Nada tendrá ninguna importancia». No sé qué pensó ella. Yo no me refería a que se iba a curar de su enfermedad. Yo sabía tan bien como ella que eso no iba a ocurrir. Luego, un mes más tarde, Laura estaba muerta, y yo seguía feliz, Ismael. ¡Yo seguía feliz!

Nos quedamos un rato en silencio mientras Tomás servía más café. Por la ventana vi que había dejado de llover y vi dos o tres garcetas blancas que pasaban volando sobre las cañas, con el cuello plegado en forma de S y las patas extendidas. Cerca se oían pájaros cantando, excitados, invisibles.

Me dijo que no fue a ver a sus hijas cuando estuvo en Madrid para el funeral. Esa fue la primera discusión seria que tuvo con Pauline. No quería verlas.

—Tuve miedo. La verdad es que no quería que me quitasen lo que tenía. Es así de crudo. Tenía miedo de que me pinchasen la burbuja. Supongo que me volví loco.

Luego vinieron las disputationes con Pauline. En Clermont vivían en la rue de Bien-Assis, me dijo, justo enfrente del cementerio des Carmes. Desde su ventana se veían cipreses y panteones de granito. Tomás habló con un cura. Comulgó por primera vez en más de treinta años. Empezó a leer a Pascal.

Sacó de un estante un compacto tomito de La Pléiade encuadernado en piel de color rojo. En Madrid, nuestras conversaciones (que siempre giraban en torno a libros, qué le vamos a hacer) eran también así: Tomás iba sacando libros de las paredes de la cocina a su alrededor para poner ejemplos, para enseñarme cosas hermosas o estúpidas, para pedirme mi opinión sobre esto u aquello, tejiendo y tejiendo una red.

—Lo había leído hacía muchos años, los Pensamientos, pero no enteros. De pronto, hojeando aquí y allá, encuentro esto, en la última página:

«Dieu incline le cœur de ceux qu'Il aime.

Celui qui L'aime.

Celui qu'Il aime».

[Dios inclina el corazón de aquellos a los que Él ama.

Aquel que Le ama.

Aquel a quien Él ama.]

—¡Inclina el corazón! Si hubiera leído eso antes de lo que me pasó en Venecia, jamás lo habría entendido. Habría pensado que Pascal se refiere a una inclinación hacia cierta actitud o hacia cierta acción, y algo de eso hay, pero en realidad no es eso, es una inclinación real, literal, de algo que estaba de pie dentro de mí y que tenía que inclinarse. No sé decirlo de otro modo. Y en realidad no sé qué significa inclinarse. Dejar de estar de pie, dejar de estar recto, dejarse vencer. No lo sé. Y, después, en ese juego de palabras, celui qui L'aime, celui qu'Il aime, había algo muy concreto de lo que sentí en la Accademia. Algo de alguna forma cómico acerca de cierta intercambiabilidad de los sujetos. Ese amor tremendo, o eso que en realidad no era amor, se irradiaba en mi dirección desde un lugar donde quizá estaba yo, que quizá era yo. Más yo que aquel individuo que miraba el ángel de Bellini y que ya tenía hambre y que de pronto, supongo, se cayó al suelo. No quiero decir que yo me creyese Dios o nada por el estilo, pero sí que todo eso apuntaba a un lugar donde las diferencias entre tú, yo, ella, ello, etcétera, no importaban en absoluto…

—Por fin has dicho la palabra.

—¿Qué palabra?

—Dios.

—Ah, ya. ¿Te pone incómodo? ¿Tú crees en Dios?

—Bueno, yo no sé qué significa creer en Dios —dije—. Yo no creo en nada. ¿Qué significa creer? ¿Poner toda nuestra esperanza en algo? Yo no puedo hacer eso. ¿Y qué es Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Y si no puedo saberlo, ¿cómo voy a creer en algo que no puedo ni empezar a entender? La respuesta corta es que no, no creo en Dios.

—Pero…

—Bueno, yo rechazo la idea de un Dios personal. La idea de un señor en el cielo. Un señor con sombrero y paraguas. Un señor dormido en una cama. Un señor cortándose las uñas. Un señor preparando espaguetis. O una señora, lo mismo da. Que quiere cosas, que desaprueba, que incluso se enfada. No puede haber nada más ridículo que eso. Todo eso es un resto, supongo, del anhelo de un héroe, de un emperador, de un gran conquistador. Alguien a quien rendir pleitesía. Pero a mí los guerreros y los emperadores me dan asco y no siento deseos de arrodillarme ante nadie. Tampoco me resulta muy comprensible o apetecible la idea de un ser infinito, inmutable, eterno… Pero, al mismo tiempo, también creo que nuestra existencia está envuelta en un gran misterio. Creo que la realidad, en el sentido más general posible, es incalculable y enigmática, y que nuestras vidas se desarrollan por entero en una isla minúscula, en una cáscara de naranja que flota en un océano infinito de misterio. Y creo que en ese océano hay posibilidades insospechadas. Formas del ser y de la conciencia insospechadas. Y con insospechadas quiero decir realmente insospechadas. Nuestras ideas sobre una deidad o sobre una inteligencia universal son los disparates de uno que está saliendo de la anestesia, o entrando en ella, uno que no sabe ni dónde está. Y no las puedo aceptar, entre otras cosas porque alguien las ha pensado ya. Por otro lado, puedo aceptar y hasta intuir, con mi pobre intuición de homínido, la posibilidad de cosas mayores que nosotros, que quizá nos conocen de alguna forma, o que pueden conocernos. Cosas quizá de alguna forma fuera del tiempo y del espacio, o que no discurren en el tiempo y el espacio de la forma que nosotros comprendemos. Cosas no necesariamente terribles y ciegas, al estilo de Lovecraft, sino tal vez capaces de comprensión y de compasión. No veo por qué no, aunque la posibilidad sea, francamente, muy remota. De todas formas, esta discusión es propia de los quince años o de los años cincuenta. No de la primavera del año 2020.

Tomás sacó un librito minúsculo (Novalis) y me leyó esto:

—«Nos imaginamos a Dios de una manera personal, como también nos figuramos a nosotros mismos de esa manera. Dios es tan absolutamente personal e individual como nosotros, pues lo que llamamos nuestro yo no es verdaderamente nuestro, sino su reflejo».

—Ah, no sé. La mitad de las veces no entiendo lo que dice Novalis. Habría que leerlo en alemán, creo yo.

—¿Y qué me dices de una secuela a todo esto?

—Una secuela… ah, quieres decir existir después. No sé. Pienso que pudiera ser que una parte de nosotros vive un poco fuera del tiempo y del espacio, y entonces esa parte está ya allí. Al morir, todo se termina de verdad, pero hay algo que ha estado y que, en cierta forma, estará, porque se halla en un tiempo diferente… Es decir, por qué no… Y en cuanto a una secuela ¿para quién? ¿Para este amasijo de egoísmos y miedos y penurias que soy? Mejor que no. Ahora bien, quizá hay algo en nosotros, o quizá puede formarse algo en nosotros… Y quizá para eso hay alguna esperanza, si no de persistir, al menos de comprender algo y así poder descansar finalmente. O quizá sí, de persistir, qué sé yo.

—Comprender algo, sí. Y descansar.

—Si es que comprender es algo.

—Sí, yo siento algo parecido, Ismael.

De pronto tuve el horrible pensamiento de que estaba siendo profundamente desconsiderado. De que quizá Tomás se iba a morir y lo sabía. De que Laura había muerto hacía tan poco. Y yo, que tengo la costumbre al hablar con Tomás de enfrentarme a alguien mucho más curtido y resiliente que yo, pensé que quizás ahora hablaba con una persona diferente, mucho más frágil y expuesta. Pero Tomás no parecía afectado por lo que yo había dicho. Parecía pensativo. Tenía una ligera sonrisa mientras se servía más café y contemplaba como se deshacía lentamente un terrón de azúcar.

—¿Conoces la historia de la vida de Pascal? —dijo al cabo de un rato—. Es conmovedora y patética. Fue un pequeño prodigio, y después fue un matemático famoso. Le gustaban los juegos, la geometría, Corneille. Tras unos grandes esfuerzos mentales que hizo a los veintiocho años, se puso muy enfermo y se convirtió en un inválido. Esto le hizo sufrir mucho, porque él quería estar sano como todo el mundo. Y entonces tuvo un episodio místico. Lo que se ha dado en llamar la Noche de Fuego, la del 23 al 24 de noviembre de 1654. Después renunció a todo, a Corneille, a gozar de la más mínima cosa. Murió lentamente, horriblemente. A su muerte, encontraron cosido en el forro de su abrigo un papel con el llamado Mémorial, una anotación hecha aquella noche, la Noche de Fuego, que siempre llevaba encima y que al parecer leía a menudo. Nunca habló a nadie de esa noche ni del Mémorial. También, a su muerte, le abrieron la cabeza y encontraron que tenía el centro del cerebro de color negro, como podrido. El Mémorial es muy breve. «FUEGO», dice arriba en mayúsculas. ¿Te acuerdas de que yo sentí un incendio, un fuego que podía consumirlo todo? Es muy curioso. Otra coincidencia con Pascal. Dice: «Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y los sabios». Esa frase es la que fue como un desafío para mí. El resto es incomprensible o banal. Y entonces fui a hacerme un chequeo y ahí estaba de nuevo el problemilla de hace tanto. Y pensé: «Así que se trata de esto, voy a morirme y, o bien todo se convierte en la vieja comedia que siempre he querido apartar de mí, o bien algo ha tenido piedad de mí y está intentando ayudarme antes de que sea demasiado tarde…

No pude evitar reírme en voz alta. Tomás no me hizo caso y siguió hablando.

—Fui a misa, comulgué, me confesé. Fue como arrastrarme por el fango, como dejar que me pisotearan la boca, como dejar que me violaran. Me dije: «Vamos a ver a dónde llega todo esto». Y de pronto un día estaba leyendo a Pascal, la «Plegaria para el buen uso de las enfermedades», y leí esto, dirigido a Dios: «Tened por agradable mi cuerpo, no por él mismo, ni por todo lo que contiene, pues todo él es digno de vuestra cólera, sino por los males que soporta, pues solo ellos pueden ser dignos de vuestro amor. Amad mis sufrimientos, Señor, y que mis males os inviten a visitarme», y de pronto fue como si saliera de uno de esos sueños repetitivos y nauseabundos que tenemos con la fiebre. Vi que Pascal estaba enfermo no solo en el cuerpo y en la mente, sino en el alma. Pensé que realmente algo se había introducido en él, algo horrible y pestilente y malvado que le hacía sentir cosas viles y estúpidas y le obligaba a hacer todo lo contrario de lo que habría necesitado para la verdadera salvación de su alma, que desde luego no podía tener que ver en absoluto con el Dios de Abraham, Jacob o Matusalén, ese espantoso parásito sediento de sangre y de dolor. Y ese fue el fin de mi conversión religiosa y el fin de mi vida en Francia. A Pauline le salió un trabajo estupendo en Seattle y me pidió que fuera con ella. Yo le dije que no, primero porque sabía que en el fondo ella no quería que fuese con ella, y en segundo lugar porque si viviese en Estados Unidos no sé quién iba a pagar las facturas del médico. Me quedé un par de meses en Clermont, pero empecé a sentirme mal allí. En el centro de la ciudad está la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que es completamente negra, como una araña acechando en el centro del cerebro de Pascal, el cual, no sé si lo sabes, nació justo allí, cuando aún se llamaba Clairmont a secas. Me pareció que si me quedaba en ese lugar me iba a volver definitivamente loco. Así que he vuelto a Extraña, y aquí me tienes, querido vecino.

Mientras Tomás hablaba, yo había estado hojeando el librito de Novalis. Leí en voz alta:

—«Nuestras enfermedades son todas fenómenos de una sensibilidad más elevada, que quisieran transformarse en fuerzas superiores».

—Quítame esas estupideces de la cara —dijo Tomás.

Me quitó el libro de la mano y lo tiró por la ventana.

Luego me dijo que unos científicos habían descubierto un planeta de diamante macizo. Era una estrella que se había enfriado hasta cristalizarse en un diamante del tamaño de Júpiter. Ahora giraba en torno a una estrella de neutrones.

Luego me dijo que se sabía de memoria el testamento de Miguel Mañara:

—Yo, don Miguel de Mañara, ceniza y polvo, pecador desdichado, servía a Babilonia y al Demonio, su príncipe, con mil abominaciones, soberbias, adulterios, juramentos, escándalos y latrocinios… Bebí el sucio cáliz de sus deleites e, ingrato a mi Señor…

Le interrumpí para preguntarle seriamente cómo se encontraba de lo suyo.

—Uno siente siempre —me dijo, yéndose un poco por la tangente— que el cuerpo de los demás es un misterio doloroso que no entendemos. Quiero decir que pensamos en el cuerpo de los demás como pensamos en una enfermedad que un desconocido soporta dentro de una intimidad que consideramos tan sagrada e ignota como los caminos de la deidad. ¿Cómo hará para vivir?, nos preguntamos. Y la respuesta es que no hay nada más fácil. En la vida pasan cosas horribles, pero a menudo nos sorprende lo llevaderas que son cuando nos tocan. Tras un periodo purificante de sufrimiento, todo se calma y empezamos a ver que no era para tanto.

Abrimos unas botellas de cerveza. Tomás sacó una ensalada de patata de la nevera y llenó dos boles, uno para cada uno. Como tantas otras veces, le observé beber, comer y fumar al mismo tiempo.

—¿Y la inmortalidad, o su ausencia? ¿Ya no te molesta? —le pregunté.

—Inmortalidad es una palabra absurda. Ni siquiera Dios podría ser inmortal. Me hacen gracia esos científicos imbéciles que quieren encontrar la inmortalidad para el ser humano. ¡La inmortalidad! Tú imagina que consiguen que un hombre viva quinientos años. ¿Y después? Luego consiguen que viva mil años, cien mil, un millón de años. ¿Y después? ¿Cómo podría tener sentido algo si todo muere sin cesar ante nosotros excepto nosotros? Todo sería una fuga sin sentido, sin centro. Estúpidos, ignorantes, palurdos. ¿Qué iban a hacer ellos con ese tiempo? No digo con mil años, digo solo con cincuenta más de lo que nos permite la biología.

—Supongo que un ser humano probablemente se volvería loco al pasar la barrera de los doscientos años.—Tenemos que morirnos, Ismael. Y, por otro lado, aquí abajo todos somos un misterio unos para otros. ¿Conocemos a alguien? ¿Hay algo real en nosotros que entre realmente en contacto con algo real en el otro, en la persona a la que amamos, por ejemplo? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allí? Puede ser doloroso pensar esto. Si no hay un yo, no hay nada de qué hablar. No hay posibilidad de contacto, de amor, de amistad, de compasión. Y no digamos de una hipotética persistencia después de la destrucción del cuerpo. Es decir, necesitamos un yo, es decir, una unidad que permanezca, y necesitamos que ese yo no esté completamente encadenado por la materia que lo rodea. Es decir, ese yo no debe estar completamente sujeto a las acciones y reacciones de las moléculas y los electrones entre los que, de alguna forma impensable, existe, si es que existe. Es decir, debe ser libre de alguna forma.

—Eso es complicado.

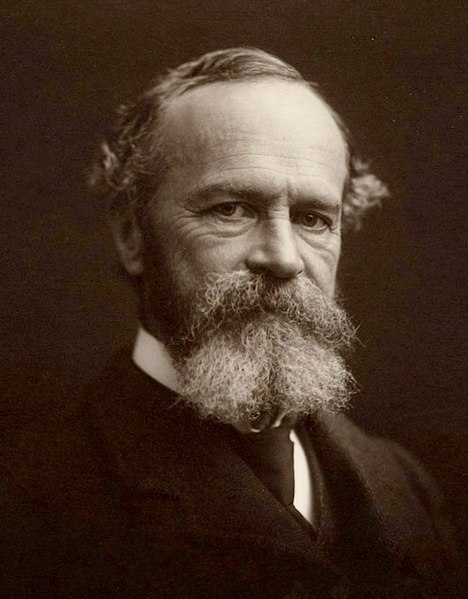

—No lo creo. Yo creo que sí podemos ser libres, que de hecho lo somos todo el tiempo. Creo en la perfecta efervescencia de novedad de la que habla William James. Bergson la llama la continua creación de imprevisible novedad —y, sacando un libro verde, leyó:— «Por mi parte, creo experimentarla a cada instante. Por mucho que imagine los detalles de lo que me va a ocurrir, ¡qué pobre, abstracto y esquemático es lo que imagino en comparación con el evento que tiene lugar! La realización aporta un algo imprevisible que lo cambia todo». Una permanente creatividad de la realidad, a cada instante, desde siempre y para siempre.

—Pero las leyes de la física son deterministas.

—No tan rápido. Tú sabes que las leyes de Newton sobre fuerzas y aceleración son a la vez deterministas y reversibles temporalmente. Es decir, sabes que en la física clásica todo fenómeno es perfectamente reversible. Esto se cumple, más o menos, en la física de partículas, pero a nivel macroscópico todo es diferente: casi nada parece reversible. Supuestamente, si tiramos una piedra a un estanque, es perfectamente posible que la piedra rebote en el agua y vuelva dócilmente a nuestra mano, pero esto no ocurre nunca, que sepamos. ¿Por qué? Por una cuestión de estadística, se ha dicho… Sencillamente, hay muchas menos posibilidades de que la piedra regrese a tu mano. Arthur Eddington intentó responder a esa asimetría: la flecha del tiempo, que apunta siempre a la dirección de mayor entropía, es decir, hacia la muerte. Por una parte está el demonio de Laplace, ya sabes, si una inteligencia conociera todas las fuerzas del universo y las situaciones respectivas de los seres que lo componen, sería capaz de determinar todos los movimientos, desde los más grandes a los más pequeños. El universo como autómata. Y por otro lado está gente como Ilya Prigogine, el tipo que definió los sistemas disipativos, premio Nobel de química, el cual habla de bifurcaciones estadísticas que hacen que el universo sea virtualmente impredecible y dice… —levantándose con un gruñido para coger un libro de un estante alto:— «Estamos observando el nacimiento de una ciencia que ya no se limita a situaciones idealizadas y simplificadas del mundo real, una ciencia que nos ve a nosotros y a nuestra creatividad como una tendencia fundamental en todos los niveles de la naturaleza», y luego cita por aquí a Bergson y a James y a Whitehead y habla de la permanente creación de la realidad. En fin.

Tomás cerró el libro de un golpe y lo puso junto a los otros, que empezaban a invadir la mesa.

Comenzábamos a estar borrachos y la conversación se espesaba.

—De acuerdo, pero admitiendo que haya algo mínimamente libre en nosotros, lo más importante es que no sabemos si hay una unidad, no sabemos si hay un yo. Yo creo que la identidad personal es una cosa parcial. Una abstracción. Creo que somos un individuo nuevo cada pocos minutos, quizá segundos. Y que ni siquiera entonces somos una unidad, sino quizá una estructura, una relación o una jerarquía vertical, o multidimensional, de yoes. Lo cual supongo que no tiene nada de malo.

—Ya, te entiendo, Ismael. Pero ahí debo decir que hay algo que he sentido toda mi vida y que sigo sintiendo, y nada me lo puede borrar, aunque lo he intentado. Hume no admite réplica, pero yo siento que tengo un yo. Yo siento que yo soy yo. Y que yo era yo ayer. Es verdad que hace veinte años era un yo muy diferente, pero me parece notar que había algo entonces que sigue estando ahora, igual, o más despojado, menos oculto. Esta convicción es quizá irracional pero está firmemente asentada en mí.

—¿Y qué sería de ese pequeño yo, cada vez más desnudo, si realmente hubiese un dios o un mundo espiritual que nos recibiese tras la muerte? Quedaría absorbido por el ser más grande y no quedaría ni rastro de lo que ha sido, de sus recuerdos. Es decir, no recordarías que eres tú. No hay mucha diferencia entre eso y dejar de ser del todo, creo yo.

—Dejar de ser, sí.

Tomás sacó las Historiettes, de Tallemant des Réaux, donde encontró una cita de Malherbe:

—«He vivido como todos, quiero morir como todos, quiero ir a donde van todos».

Nos reímos un poco, pero en realidad a los dos nos emocionó el pobre Malherbe.

Fuera, los pájaros se habían callado. Estábamos hablando por hablar. Leyendo fragmentos por leerlos. La perra Leocadia había salido al jardincito y se la oía revolcarse en la hierba

—A mí no me importaría fundirme con el absoluto —dije, pensando perezosamente, sin dirección real—. Desaparecer en una mente universal, todo ese rollo.

Tomás negó con la cabeza.

—No, no, eso no puede ser. O cesar por completo o seguir siendo uno.

Buscó y leyó un fragmento de William James:

—«Nirvana significa estar protegido de este eterno recorrido de aventuras en el que consiste el mundo. El hindú y el budista, cuya actitud es esencialmente esa, sencillamente tienen miedo, miedo a más experiencias, miedo a la vida. Yo estoy dispuesto a considerar el universo como un lugar realmente lleno de peligros y de aventuras, sin echarme atrás y gritar que ya no quiero jugar. Estoy dispuesto a pensar que la actitud del hijo pródigo, abierta a nosotros en tantas visicitudes, no es la actitud correcta y definitiva hacia el total de la vida. Estoy dispuesto a que haya verdaderas pérdidas y verdaderos perdedores, y a que no haya una preservación total de todo lo que existe. Puedo creer en el ideal como algo definitivo y último, no como un origen, y como un extracto, no como un todo. Cuando se vierte la copa, las heces quedan atrás para siempre, pero la posibilidad de lo que se vierte es lo bastante dulce como para aceptar».

Caía la tarde. Seguimos leyendo cosas en voz alta.

Tomás leyó algo de Josiah Royce:

—«El mundo no es una catedral, sino una vida hecha de muchas vidas. Y tampoco son los verdaderos individuos meras piedras o relieves en un edificio, meras partes en un todo cuantitativo. En Dios sus vidas se interpenetran sin perder sus contrastes y son libres a pesar de su ser uno. Su libertad conlleva el hecho de que los procesos temporales futuros del mundo poseen una cierta medida de indeterminación causal —a pesar de esa otra determinación, ontológica, que poseen en tanto eventos individuales—, y de que cada instante temporal trae sus propias novedades consigo. La completitud de sus vidas es un hecho solo desde el punto de vista eterno. No somos realmente individuos en esta vida. Solo la Vida Absoluta puede ser un individuo totalmente completo. Solo un proceso infinito puede mostrarme quién soy. Ahora esperamos y sufrimos y buscamos».

Era como poner música, como escuchar música. En silencio. Pensamientos de hombres muertos. Fantasías, sueños, poesía.

F. H. Bradley:

—«El Absoluto no tiene una historia propia, pero contiene historias sin número. Estas, con sus narraciones de progreso o declive, no son sino aspectos parciales del Absoluto en la región de la apariencia temporal».

Y, una vez más, William James:

—«Yo descreo firmemente de que nuestra experiencia humana sea la forma más alta de experiencia que existe en el universo. Más bien creo que nos encontramos más o menos en la misma relación respecto al total del universo que nuestros compañeros caninos y felinos respecto al total de la vida humana. Ellos viven en nuestros salones y bibliotecas. Forman parte de escenas cuyo significado se les escapa por completo. Son meramente tangentes de curvas de una historia cuyo comienzo, final y forma se encuentra por completo más allá de su comprensión. De la misma manera, nosotros somos tangentes de la vida más amplia de las cosas. Pero, al igual que muchos de los ideales del perro y del gato coinciden con nuestros ideales, y de este hecho los perros y los gatos reciben pruebas diarias, también nosotros podemos creer, según las pruebas que nos aportan las experiencias religiosas, que existen fuerzas superiores que actúan para salvar el mundo según líneas ideales similares a las nuestras».

Fumábamos y bebíamos en la cada vez más honda penumbra. Ya no había luz para leer y yo casi no veía la cara de mi amigo.

—¿Tú te acuerdas de Laura? —me preguntó Tomás.

Me sentí incapaz de responder.

—¿Tú sientes a Laura? —me dijo—. ¿Tú sientes que queda algo de ella aquí, en este mundo, o en alguna parte?

—Pues la verdad es que sí —me oí decir, creyendo quizá en un primer momento que estaba de alguna forma mintiendo, o dejando que mi deseo de consolar a Tomás, de consolarme a mí mismo, exagerase y falsease algo importante, pero después sintiendo que estaba diciendo esencialmente la verdad—. Yo la he sentido sonreír, la he sentido comprender en algún momento algo que yo no comprendía. No sonreír, pero sí extender una mano para tocarme. No eso, sino hacerme notar que algo de ella está cerca, que nunca se va del todo. Que quizá cada vez está más aquí, aunque de una forma que mi pobre cerebro no puede entender.

—Yo no siento que Laura esté en ninguna parte —me dijo mi amigo Tomás—. No la veo, no la siento, no me habla, no quiere decirme nada.

—Y sin embargo —siguió diciendo tras un largo silencio—, ¿sabes?, poco después de que muriera, tres, no, dos días después, ocurrió algo extraño.

Señaló la taza en la que antes había bebido café. Es una taza de Snoopy. Snoopy está bailando ante Charlie Brown. Sus piernas parecen dos hélices, como los ángeles en forma de rueda de Ezequiel. La taza se rompió hace tiempo y alguien ha pegado cuidadosamente los dos fragmentos.

—Esta taza era suya, y cuando nos separamos me la llevé, consciente de que se la estaba robando. No se la pedí, pero quería tenerla y sabía, por motivos que no vienen al caso, que ella no me la iba a dar. Dos días después de que se muriera, abrí la alacena y la taza estaba rota. Pauline seguía durmiendo. No se había caído, nadie la había tocado. El día anterior estaba intacta en el mismo sitio.

—Qué cosas más raras, muchacho.

—Sí, muy raro. Y, aun así, pienso, ¿qué importa? Imagina que algo de ella pervive, algo que querría comunicarse conmigo de alguna manera y no puede. Prefiero no pensar en eso. O imagina que algo de ella pervive pero comprende que no sirve de nada comunicarse conmigo, que nadie ganaría nada, y, aun así, algo es demasiado fuerte y rompe la taza. ¿Y qué? Una taza rota. El caso es que nada de lo que ocurra aquí abajo puede tener un sentido completo. Todo está a medias. Todo está como partido en dos y solo tenemos una mitad, un solo zapato. Es una enorme putada, Ismael.

Luego me preguntó si recordaba cuál era para mí el poema más hermoso de todos los tiempos cuando estudiábamos en la universidad.

—«Tithonus», de Tennyson. Sigue siendo mi poema favorito.

—Dímelo, Ismael, ¿te acuerdas? Dímelo, anda.

Hace muchos años que me sé de memoria ese poema. El poema trata sobre Titono, el marido de la Aurora, al que esta concedió la inmortalidad pero sin impedir que envejeciera. Titono vive y vive, y cada vez es más viejo y más débil. Titono pide a la Aurora que le deje morir:

Let me go: take back thy gift:

Why should a man desire in any way

To vary from the kindly race of men,

Or pass beyond the goal of ordinance

Where all should pause, as is most meet for all.

[Déjame ir: quédate con tu regalo:

¿por qué razón habría un hombre de desear

apartarse de la afable raza de los hombres,

o ir más allá de la meta decretada

donde todos deben detenerse, como es conveniente para todos?].

Y después dice:

Coldly thy rosy shadows bathe me, cold

Are all thy lights, and cold my wrinkled feet

Upon thy glimmering thresholds, when the steam

Floats up from those dim fields about the homes

Of happy men that have the power to die,

And grassy barrows of the happier dead.

[Fríamente me bañan tus rosadas sombras, pues frías

son todas tus luces, y fríos están mis arrugados pies

sobre tus umbrales centelleantes, cuando el vapor

asciende de oscuros campos junto a casas

de hombres felices que poseen el poder de morir

y de verdes túmulos de los aún más felices muertos].