«A la vista del hecho de que mi nombre y mi reputación me anteceden en toda Europa, y en cualquier caso después de las 94 óperas que he compuesto, no puedo sufrir una indignidad semejante»«Con tutto che al mio nome, et alla mia reputazione mi stà avanti tutta un’Europa, ad ogni modo dopo 94 Opere da me composte, non posso soffrire inconveniente simile».: así se expresaba el ya sexagenario Antonio Vivaldi en una carta fechada el 2 de enero de 1739 en la que se lamentaba de cómo Ferrara había dado la espalda a su fama incontestada como compositor de óperas. Muchos amantes de la música se sorprenderán al leer semejante cifra: ¿noventa y cuatro óperas de Antonio Vivaldi? Es posible que, en el mejor de los casos, aun los más avezados hayan escuchado un par de ellas, o incluso ninguna. Y es más que probable que jamás hayan visto representada una en un teatro: al Vivaldi operista no le ha llegado todavía su turno. De hecho, el único compositor barroco que visita con más o menos regularidad los teatros de ópera actuales es Georg Friedrich Haendel, pero tan solo con un reducido número de los treinta y siete títulos que han llegado hasta nosotros. Empujado por un grupo de musicólogos entusiastas (entre ellos nuestro Álvaro Torrente), lentamente empieza a abrirse camino en las programaciones de los teatros más audaces Francesco Cavalli, un músico en la estela de uno de los grandes creadores del género, Claudio Monteverdi, cuyas tres óperas conservadas también visitan de cuando en cuando escenarios que, antes o después, se sienten obligados a rendirle pleitesía. Pero, ¿qué ha sido, en cambio, del largo centenar de Alessandro Scarlatti, una de las celebridades de la época, o de otras tantas compuestas por Reinhard Keiser, que reinó en su feudo de Hamburgo, o de las ochenta de Tommaso Albinoni? La vida operística actual, con teatros construidos mayoritariamente en los siglos XIX y XX, más proclives a acoger repertorios de esta misma época, y con un público que sigue considerando la ópera barroca como una rareza muy alejada de sus intereses y afinidades, no puede absorber semejante aluvión de composiciones. En los siglos XVII y XVIII, la ópera tenía en Venecia, en Nápoles, en Hamburgo o en Londres un peso específico, un valor institucional, en su vida cultural infinitamente mayores de los que tiene en la actualidad en cualquier ciudad del mundo. Hoy, una ópera barroca sigue considerándose un aditamento exótico y en gran medida prescindible en medio de una oferta dominada por los consabidos Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Wagner, Puccini y Richard Strauss repetidos ad infinitum. De ahí que su refugio más socorrido, cuando encuentran realmente un abrigo que las resguarde del olvido, sean las versiones de concierto, esto es, interpretaciones no representadas que nos permiten al menos conocer la música, desprovista, por tanto, de su intrínseco componente escénico y su indisociable raigambre teatral. Se trata de algo así como escuchar la banda sonora de una película privada de las imágenes que la inspiraron: está muy lejos del ideal, pero un poco es mejor que nada.

Así es como acaba de llegar a Madrid La fida ninfa, una de esas noventa y cuatro obras cuya autoría se arrogaba Vivaldi, que contrasta abruptamente con las veintidós partituras completas que se conservan y con las cuarenta y cinco que da por buenas el musicólogo alemán Reinhard Strohm, su mejor y más metódico estudioso. Hay que pensar que es más que probable que Vivaldi incluyera también en su cómputo (noventa y cuatro no es un número vago o redondo, lo que hace pensar en una contabilidad minuciosa y sistemática) las que no eran más que un pasticcio, es decir, óperas formadas por retales tomados de aquí y de allá, o las reposiciones posteriores con otro título (La fida ninfa, por ejemplo, se revivió en el Theater am Kärntnertor de Viena en 1737 con el título de Un giorno felice, ya que celebraba el nacimiento de Maria Anna, la primera hija de la archiduquesa Maria Theresa), u óperas ajenas en las que él hubiera aportado tan solo un par de arias, o incluso óperas de las que Vivaldi fue simplemente responsable como empresario, revisor o compilador, pero sin ninguna música propia. La cifra de Strohm se corresponde también con la que incluye el musicólogo danés Peter Ryom en el catálogo más utilizado de la obra del músico veneciano: las ubicuas siglas RV que suelen acompañar a sus composiciones se corresponden con el Ryom-Verzeichnis (Catálogo de Ryom), cuya primera edición se publicó en 1974. Y en él encontramos cerca de ochocientas entradas, lo cual da idea de un compositor enormemente prolífico, por supuesto, si bien no más que la mayoría de sus contemporáneos: el Barroco fue una época de excesos, y no sólo en el ámbito estrictamente ornamental.

Muchas de esas obras vivaldianas, incluidas casi todas las óperas, se conocen, además, desde una fecha relativamente temprana. La Biblioteca Nacional Universitaria de Turín adquirió, en 1927 y 1930, dos importantes colecciones gracias a la generosidad del financiero Roberto Foà y el industrial Filippo Giordano. Hasta 1893 la colección, antes de dividirse en dos, había estado en posesión del conde Giacomo Durazzo, un destacado miembro de la nobleza genovesa que había comprado a su vez hacia 1780, en sus años de embajador en la República de Venecia, parte del legado del senador Jacopo Soranzo. Merced a nuevas adquisiciones de los potentados turineses, lo cierto es que salieron a la luz más de cuatrocientas obras hasta entonces desconocidas de Vivaldi, la mayoría de ellas en manuscritos originales del compositor. Y desde entonces, claro, hubo que volver a situarlo bajo la nueva luz proyectada por este aluvión de partituras cuya existencia desconocían incluso los expertos. Fue así como descubrimos que Vivaldi era mucho, muchísimo más, que el autor de las ubicuas y maltratadas Cuatro estaciones o el compositor de las doce colecciones de sonatas y conciertos instrumentales publicadas en vida del veneciano. Ahora teníamos por fin constancia cierta del creador de un gran número de composiciones vocales religiosas y profanas: y La fida ninfa era una de ellas.

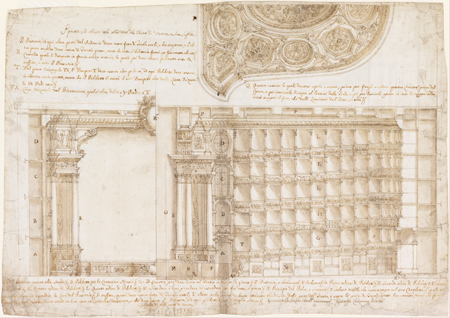

La ópera se estrenó en el Teatro dell’Accademia Filarmonica de Verona el 6 de enero de 1732 y es una de las dos obras a las que se refiere una crónica manuscrita titulada Cose e fatti accaduti a Verona tra il 1731 e il 1734:

A comienzos del año 1732 se dejaron sentir algunos temblores sísmicos de breve duración y alcance moderado. El frío no fue demasiado severo y el nuevo teatro de la Accademia, recientemente inaugurado, nos ha hecho apreciar dos dramas musicales durante todo el carnaval«All’inizio del 1732 fu avvertita qualche scossa sismica di breve durata e di modesta portata. El freddo non fu troppo rigido e il nuovo teatro dell’Accademia, recientemente inaugurato, ci ha fatto apprezzare due drammi per musica durante tutto il carnevale»..

El segundo de los dramas fue Gianguir, de Geminiano Giacomelli, ya estrenado previamente en 1729 en el Teatro S. Cassiano de Venecia. El libreto de La fida ninfa lo firmaba el marqués Scipione Maffei, uno de los grandes próceres veroneses, al que Giacomo Leopardi definiría un siglo después como un «uomo nato nobile nella critica libera, franca, spregiudicata e originale» y que había sido también el principal impulsor de la construcción del teatro. Ambientada en la isla de Naxos, la trama gira en torno a dos ninfas (las hermanas Licori y Elpina) raptadas por un pirata (Oralto) y a la confusión creada por las identidades duplicadas de los hermanos Osmino (el amor de infancia de Licori antes de ser raptado él mismo por soldados tracios) y Morasto, desconocedores de su parentesco. La terrible tempestad que se desata en el tercer acto, y que amenazaba el lieto fine de la ansiada reunión de hermanos y hermanas a bordo de un barco, acaba domeñada por la aparición final de la diosa Juno, una auténtica dea ex machina, que intercede ante Eolo para que ponga fin a la tormenta. Aunque Maffei dio forma a una verdadera favola pastorale en la mejor tradición de Il pastor fido de Giambattista Guarini, su texto contiene también elementos habituales en las óperas de carácter heroico, como la presencia de un tirano (Oralto), una amenaza de suicidio (de Licori, en el tercer acto), el rescate de los raptados o la presencia de personajes que ignoran su origen y su verdadero nombre, casi un locus classicus de la opera seria. Maffei pone el acento en cómo los sentimientos forjados en la infancia pueden resistir el paso del tiempo y sobrevivir a las mayores adversidades: una férrea fidelidad ya presente desde el propio título, aunque aquí trasciende con mucho el tratamiento superficial de este topos en los argumentos pastoriles al uso. Al mismo tiempo, el libreto brindaba a Vivaldi la oportunidad de poner música a textos ricos en imágenes, como la serpiente que se enrosca alrededor del tronco de un árbol en el aria de Osmino del segundo acto («Qual serpe tortuosa»), con esos vertiginosos remolinos de corcheas ascendentes y descendentes que tocan los violines al unísono (Allegro molto, escribe Vivaldi en la partitura, para remedar los escurridizos movimientos del reptil). El compositor debió de sentirse justamente orgulloso de ella y volvió a utilizarla tal cual dos años después en L’Olimpiade.

El clavecinista y organista Andrea Marcon nació en Treviso, lo que lo sitúa muy cerca de la gran tradición musical veneciana, a la que ha dedicado gran parte de su trayectoria, sobre todo como fundador y director de la Orquesta Barroca de Venecia. Nada sorprende, por tanto, que desentierre ahora esta joya casi desconocida, que recaló en el Concertgebouw de Ámsterdam poco antes de llegar a Madrid. De hecho, lo primero que quedó claro es que la obra venía rodada y bien ensayada. Los cantantes se situaron a espaldas de Marcon (que dirigía desde el clave) y de toda la orquesta (con la trascendental sección de continuo incluida), a pesar de lo cual no se percibieron desajustes entre solistas y orquesta. Marcon es un director entusiasta, generoso en su gesticulación (tan abundante que no pocas veces se percibía un cierto desfase entre lo que parecía pedir con tan amplios aspavientos y lo que realmente sonaba), amigo de los tempi bien diferenciados y de caracterizar con trazos nítidos cada una de las arias, consideradas como pequeños microcosmos. Junto al muy copioso haber, en el debe podrían situarse quizá los recitativos, a los que cabe sacar un mayor partido dramático y que fueron dichos en ocasiones con excesiva premura. Pero fuera de su connatural entorno escénico, y en una obra de tres horas de duración, es difícil que los recitativos cumplan cabalmente su función. La ya excelente impresión que causaran tanto Marcon como La Cetra, la orquesta barroca de Basilea, en el Mesías de Haendel que programó la Fundación «la Caixa» en diciembre de 2012 en idéntico escenario se ha visto ahora reforzada en esta Fida ninfa de hechuras casi camerísticas, sin coro, y en la que casi todo el peso instrumental recae sobre la sección de cuerda (hay sólo puntuales intervenciones de una pareja de oboes que a veces, como en las arias «Da gli egri mortali» y «Cento donzelle», se mudan en flautas de pico). La de La Cetra –casi exclusivamente femenina–, con una plantilla 4/4/2/2/1, tocó con energía o delicadeza, según lo requiriera la partitura, de principio a fin, sin mostrar signos de cansancio, hastío o descenso de la concentración, con una afinación inmaculada y una cuidadísima articulación. Otro tanto puede decirse de la extraordinaria traducción del continuo, de gran presencia sonora, con mención especial para el segurísimo violonchelista Jonathan Pešek, el clavecinista Johannes Keller y los tiorbistas Daniele Caminiti y María Ferré (todos ellos reforzados en las arias por el aguerrido violone de Fred Uhlig). La Cetra se nutre de los graduados de la Schola Cantorum Basiliensis, la legendaria institución fundada por Paul Sacher en 1933 y que tanto ha hecho por cambiar la manera de interpretar los repertorios medievales, renacentistas y barrocos. A tenor de lo escuchado, el conservatorio suizo sigue siendo un vivero inagotable de excelentes músicos procedentes, a la vista de los apellidos de los integrantes de La Cetra, de muy diversas partes del mundo.

El vitoriano Carlos Mena también se formó en la Schola Cantorum y es uno de los contratenores más demandados de la actualidad. En él siempre resulta admirable su profesionalidad, cantando al máximo de sus posibilidades sea cual sea el repertorio que aborde, y es un cantante que se mueve con seguridad entre la Edad Media y el siglo XX. Suyos fueron los mejores recitativos de la tarde, los más pausados, los más imbricados en la trama, y aunque Vivaldi no se mostró muy generoso en la asignación de arias a su personaje, Osmino (un dúo en el primer acto y dos arias en el segundo), Mena supo sacarles todo el partido expresivo, especialmente a la ya mencionada «Quel serpe tortuosa», en la que ornamentó de manera admirable el da capo de la primera sección, lo que le granjeó el aplauso espontáneo del público. Técnicamente perfecto, a su canto sólo podría pedírsele un grado más acusado de espontaneidad, lo que se traduciría de inmediato en una mayor cercanía y riqueza expresiva. La mucho más veterana Roberta Invernizzi nos mostró casi el negativo de la actitud de Mena: si él parecía plenamente implicado en cada nota que cantaba, la italiana dio la sensación desde el principio de estar deseando pasar página y acabar con el trámite cuando antes. Con la voz muy castigada por haber cantado casi sin descanso en los últimos años, se la notó presurosa, con problemas para traducir las agilidades (sobre todo en «Destin avaro», que plantea unas exigencias técnicas desmesuradas, quizás en consonancia con el texto, que contrasta las «largas y amargas» lágrimas lloradas al perder a Licori con los «ríos» que deben manar ahora de sus ojos al reencontrarla), unos agudos muy justos (Vivaldi le hace llegar hasta un Si bemol) y unos recitativos cantados casi siempre de puro trámite. Ha sido una de las mejores cantantes de este repertorio en los últimos años, como demostró en la mucho más sencilla y conmovedora «Dite oimè! Ditelo al fine», cantada con el solo acompañamiento del continuo, donde pudo reverdecer antiguos laureles, pero transmitió la poco agradable impresión de estar hastiada o de tener simplemente una mala tarde, aunque la fatiga de su instrumento parece irreversible.

La emeritense María Espada, en cambio, luce un timbre fresco y su coloratura sonó diáfana y luminosa, aun cuando su Licori tiene confiadas algunas de las arias más comprometidas y temibles de la ópera. Su «Alma oppressa da sorte crudele» despertó los primeros aplausos repentinos de la sala y tanto ella como Marcon supieron dar entidad a esta emocionante música escrita en un lacerante Mi menor, cuyo texto contiene uno de los mensajes esenciales de la ópera: «Un alma oprimida por la suerte cruel busca en vano mitigar su dolor con el amor, que es otro dolor»«Alma oppressa da sorte crudele / pensa in van mitigar il dolore / con amore ch’è un altro dolor».. Ya en el tercer acto, su voz sonó algo más cansada en «Vado, sì, dove a te piace». Pero su canto fue ágil y expresivo en todo momento: con sus medios, y en su estado vocal actual, sólo necesita un mayor aplomo escénico para hacerse un sitio entre las grandes sopranos actuales de este repertorio. La alemana Franziska Gottwald posee una voz de volumen muy inferior a la de los tres cantantes citados. La maneja con gusto y con buen criterio, pero a veces costaba oírla a pesar de lo reducido de la orquesta, especialmente en las agilidades («Cerva che al monte»). A su favor hay que decir que buscó insuflar constantemente teatralidad a sus intervenciones, gesticulando incluso cuando no cantaba y dialogaba con otro personaje en los recitativos. Si Mena fue el que mejor comprendió y tradujo estos últimos, Gottwald fue quien más hizo por hacernos tener muy presente que lo que estábamos escuchando no era una banda sonora, o un estático oratorio, sino una ópera que contaba los amores y las penalidades de unos seres de carne y hueso.

Al bajo Luca Tittoto le tocó encarnar al malvado Oralto. Empezó reservando fuerzas y su extraordinaria aria de entrada, «Chi dal cielo, o dalla sorte», con su solo de trompeta obbligato, se hubiera beneficiado de una voz más rodada. Luego cantó con menos cortapisas y más teatralidad, culminando su actuación con una excelente «Perdo ninfa ch’era una Dea», del tercer acto, aplaudida también por el público (aunque él, al contrario que sus compañeros, se mantuvo impertérrito y no agradeció el premio). Algo más gris estuvo Tobi Lehtipuu, uno de los tenores barrocos de moda (él ha cantado, por ejemplo, las arias de tenor en la Pasión según san Mateo y la Pasión según san Juan de Bach «ritualizadas» en la Philharmonie de Berlín por Peter Sellars), que dio vida a un Narete, el padre de Licori y Elpina, tan solo correcto, a medio camino entre el intenso Osmino de Mena y el volátil Morasto de Invernizzi: su aria «Non tempesta», su momento de mayor lucimiento, se quedó en exceso alicorta en intensidad y fuerza dramática. En la ya referida doble aparición divina final, y tras una excelente «Tempesta di mare» puramente instrumental cuando se desencadena la tormenta en plena travesía marítima de los amantes, Romina Basso fue un dechado de distinción y canto aristocrático en su breve intervención final como Juno: le bastó el recitativo «Molti ti debbo, o re» para revelar su talla como una verdadera artista que es capaz de sacar oro puro de una veta de apariencia insignificante. Habríamos ganado mucho si hubiese encarnado ella a Elpina (escrito para idéntica tesitura), pero el sorprendente final de la ópera se benefició enormemente de su presencia, bien arropada por el barítono leonés Ismael Arróniz como Eolo, que tuvo que luchar contra el estrépito de la plancha metálica y la máquina de viento que remedaban la tormenta para lograr hacerse oír en su única aria, «Spirti indomabili».

Al contrario que en ocasiones anteriores, el público no huyó en semidesbandada en el intermedio, sino que permaneció hasta el final de la ópera, lo cual es un indicador no sólo de la calidad de la música (desconocida para casi todos los que allí estaban), sino del brío, el atractivo y la convicción que dimanaron de la interpretación. No es lo mismo enfrentarse a los breves conciertos de Vivaldi, la parcela más frecuentada de su repertorio, que a estas larguísimas óperas, pobladas del sinfín de convenciones de la opera seria, pero que también permitían a los grandes compositores dejar en ellas su impronta personal. El «universo barroco», por utilizar el título de la serie del Centro Nacional de Difusión Nacional en la que se enmarcaba este concierto, tiene ambos extremos: la pequeña pieza instrumental y la ópera de gran formato. Quienes frecuentan las primeras están mucho menos habituados a las segundas. Pero en esta ocasión la fidelidad que impregna y defiende la trama hizo mella asimismo en el público y la tarde de domingo, aun sin la escena que demanda a gritos esta música, se cerró con un triunfo incontestable para todos. Vivaldi incluido, por supuesto.