He aquí la letra y la música de la vida, intensamente vivida, de un «político que nunca olvidó su condición de jurista». Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Madrid, 1940) es un caso singular (no me atrevo a decir único) en el marco de una generación afortunada que concibió un proyecto para España y tuvo la oportunidad de llevarlo a la práctica. Lo digo con envidia: no sé si sana o insana, porque nunca he sabido distinguir. Mi generación, los nacidos más o menos entre 1950 y 1960, carece de proyecto propio, sin perjuicio del éxito personal de algunos triunfadores indiscutibles en el ámbito político, económico o académico. Herederos y epígonos de la Transición, reconocemos con mucho gusto los méritos de nuestros mayores en edad y sabiduría. Lecciones de los maestros, diría G. Steiner. Herrero entre ellos, ciertamente. Todo constitucionalista, más aun, todo iuspublicista (y todavía me quedo corto) es un constituyente en potencia. Nuestro autor lo fue también en acto: protagonista de aquellos años decisivos desde la sala de máquinas del Ministerio de Justicia hasta el brillo que otorga la Ponencia constitucional. Este legista de Estado recuerda con orgullo legítimo que no todo el mundo ha tenido una Constitución entre sus manos. Incluso más: después de crear las instituciones, contribuyó a «criarlas» y ahora también a preservarlas en tiempos de tribulación y dudas, un cambio de época (Epochenschwelle, dirían los idealistas alemanes) que nos sitúa ante una encrucijada. Como tengo escrito en otra ocasión, la lechuza hegeliana ha perdido el rumbo y no consigue iluminar el camino de los mortales afectados por la fiebre helenística, ahora vestida de pandemia.

Dice con razón Otto Hintze que «lo que crea o destruye las instituciones sociales son siempre fuerzas y acontecimientos espirituales». Así, la configuración estatal (Staatsbildung) se sustenta en nuestro caso en un estamento profesional de altos funcionarios definidos por el honor y por cierto ethos en su actitud vital. Desde su condición (radical, en sentido orteguiano) de letrado del Consejo de Estado, primero, y luego de consejero permanente del Alto Cuerpo Consultivo, Herrero hace suyo el sentimiento de lo público como una forma de ser y no como un simple rito de paso hacia otras metas legítimas o como una digna rutina vital (en unos pocos casos, vitalicia). Los orígenes del modelo europeo son conocidos: un docto estamento, formado en el Derecho Romano y procedente de una incipiente clase media con ansia de saber y de triunfar, ocupa un lugar relevante en el proceso de formación del Estado como forma política. Compite incluso con la (baja) nobleza para alcanzar status social y prestigio intelectual más allá de los vaivenes políticos y de los negocios lucrativos. Los juristas del Príncipe alcanzan en su apogeo a crear una noblesse de robe que la Revolución, cualquier revolución, se empeña en combatir y, si puede, en humillar. En el ensayo número 9 del volumen («Un precedente del Estado autoritario: la Polisinodia del Antiguo Régimen») cuenta el autor una parte muy relevante de esta historia, a medias institucional y a medias sociológica. Volviendo al día de hoy: el Alto Cuerpo Consultivo ha sido y sigue siendo el escenario donde el jurista/político deja una parte sustancial de su talento y esfuerzo. En este y en otros libros aparecen muestras de admiración y gratitud hacia algunos «grandes», en el mejor de los sentidos, como Díez del Corral, Guasp o Enterría, y tantos otros. También surgen con frecuencia sus temas más queridos desde los tiempos preconstitucionales. Entre ellos, el territorio nacional (aquí en los ensayos 13 y 14), con especial referencia a Guinea, mediante una distinción inteligente: «lo que es España y lo que es de España». También la reforma del título preliminar del Código Civil, justo antes del final del Régimen anterior, un logrado texto normativo que nada tiene que envidiar a los más selectos libros de Pandectas.

Herrero hace suyo

el sentimiento de lo público como una forma de ser

El paso siguiente en el cursus honorum regido casi por el Derecho natural tendría que ser la cátedra universitaria. Pero el alma mater no supo captar el talento que se le ofrecía y dilapidó así un bien escaso por naturaleza en una de esas decisiones incomprensibles que solo se explican por razón de minúsculas cuotas de poder académico. Explica Herrero en el Prólogo a estos Ensayos que algunos de ellos son «prometedores fragmentos de una teoría general que no supe escribir a tiempo». Se cruzó en el empeño la política constitucional y falló el impulso que ofrece la integración en la tribu universitaria, que Alejandro Nieto ha descrito como nadie. Me detengo un momento en esta cuestión porque tiene su importancia a efectos de la posterior evolución del Derecho Público español. Pese a su notable prestigio doctrinal, Herrero no pudo crear una escuela en términos del «mandarinato» weberiano. Y ello, prebendas al margen, privó a nuestro Derecho Constitucional de una oferta alternativa al positivismo jurisprudencial dominante. Conste aquí mi máximo reconocimiento y admiración hacia los constitucionalistas patrios, capaces de crear desde la nada un corpus doctrinal comparable con los más valiosos de Europa y América. Pero es innegable que la alternativa historicista habría enriquecido una visión dominada en su origen por el objetivo (alcanzado con creces) de dejar atrás el viejo y benemérito Derecho Político. Todavía afecta a los profesores jóvenes esa tierra de nadie en que se mueven desde el punto de vista de los fundamentos de la disciplina jurídica que cultivan. A nuestros efectos: en lugar de contar con un séquito a su altura, Herrero ha luchado (casi) en solitario para ofrecer esa visión cargada de fervor hacia el concepto histórico de Constitución y más atenta de lo habitual respecto de la fuerza normativa de los hechos. Capaz, cuando hace falta, de ofrecer un sistema vertebrado, como se refleja –por ejemplo– en el ensayo número 7, un balance del constitucionalismo en el siglo XX a partir de la racionalización del poder en los ámbitos de la democracia, el parlamentarismo, el federalismo, los derechos humanos y un frondoso (y poco cultivado) Derecho Constitucional internacional.

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (Herrero ingresó en 1991 y la preside desde 2019) ofrece una tribuna al más al alto nivel intelectual como estímulo para la creatividad de sus miembros. De ahí que cinco de estos Ensayos (los números 7, 10, 17, 18 y 21) procedan de la ponencia anual que leen y debaten los académicos de número en la sesión de los martes y se publica luego en los Anales de la docta Corporación. Ya el discurso de ingreso sobre los derechos históricos, con la respuesta de José María de Areilza, nos sitúa ante uno de sus temas más queridos, aunque no sea precisamente el más pacífico en la doctrina jurídica y en la sociedad española. Luego volveremos sobre el asunto.

El fervor historicista de Miguel Herrero tiene un sólido anclaje en la Escuela histórica del Derecho. Una cosa es citar de pasada a Savigny, siempre bienvenido como adorno cultural, y otra muy distinta hacer suyos –como es el caso– la letra y el espíritu del mejor romanticismo jurídico. Con arraigo incluso en su ámbito más íntimo: como ponente constitucional, escribe, me sentí «instrumento de la conciencia común del pueblo». Por eso se proclama «positivista» de la Escuela histórica, un giro que –estoy seguro– sorprendió a los oyentes del discurso pronunciado al recibir un premio relevante, ahora recuperado como ensayo número 1. «Cuando leí a Savigny me encontré en casa», comenta por algún sitio. El historicismo y sus piedras angulares (temporalidad, identidad y afectividad, a juicio de Meinecke) son el sustrato de su infatigable «lucha» por el Derecho, expresión que exige la cita inmediata de Ihering, otro de sus favoritos aunque un poco menos. Nada más ajeno al jurista madrileño que el esprit geométrico, la ingeniería social, la globalización sin cosmopolitas. De ahí su distancia ante el universalismo aséptico o ante la exitosa Unión Europea, siendo muy consciente de que se sitúa así al margen del mainstream del mundo que le toca vivir. Me recuerda todo ello a la concepción cualitativa de la ciencia que reclamaba Goethe: en suma, organicismo versus mecanicismo o, mejor, la razón vital de Ortega frente a la fría «racionalidad racionalista». Los ya citados derechos históricos, al igual que el principio monárquico o los fragmentos de Estado, solo resultan inteligibles desde tan firmes fundamentos intelectuales. Por eso mismo, muy pocos los entienden… En último término, el propósito es una «rehistorización» a efectos de superar –en este ámbito jurídico y político– el proceso de deshumanización y el cientificismo de vía estrecha. Son palabras mayores, como es notorio, para ciertas mentes entrenadas en el trabajo artesanal propio de la glosa ordinaria.

El fervor historicista de Miguel Herrero tiene un sólido anclaje en la Escuela histórica del Derecho

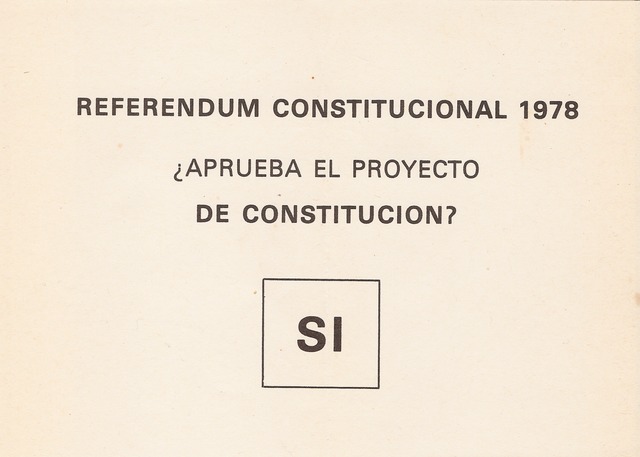

Buscaba, en fin, el ponente constitucional hacer presente y operante nuestra Ancient Constitution, singularmente en su versión aragonesa, como refleja el ensayo número 8, en sentido homenaje al malogrado Ernest Lluch. Una prueba más de la preferencia por el «goticismo», a veces mítico, pero nunca imaginario, especialmente presente en el brillante capítulo tercero, relativo al elemento germánico en el moderno constitucionalismo español, con evidente apelación al viejo libro de Hinojosa. Buscaba el heterodoxo político centrista integrar la Constitución antigua en la nueva, una apuesta por la forma mixta de gobierno con alguna querencia hacia el modelo estamental. ¿Fuera del tiempo histórico? Tal vez sí, pero una opción ni más ni menos conservadora o progresista que otras, si traemos al debate a ese «humanismo liberal de connotaciones organicistas» llamado krausismo, tan merecidamente respetado y admirado por la izquierda española. En rigor, Herrero contribuyó a rescatar al Derecho Político de su «vaciedad jurídica» antes incluso del proceso constituyente: en concreto, El principio monárquico (1972) es una de las (muy) pocas obras que examina las Leyes Fundamentales franquistas como una genuina norma de rango supralegal. Desde ahí hasta la Constitución de 1978 es fácil rastrear la continuidad jurídica, tantas veces elogiada dentro y fuera de España como seña de identidad de nuestra Transición, cuyo lugar en la tipología de las transiciones políticas se explica aquí en el ensayo número 5, con esquema cuasiprocesal (sujeto, objetivo, actividad) que trae causa del citado Jaime Guasp.

Acaso me reprocha el lector no haber mencionado a estas alturas el Derecho Constitucional Comparado que luce en el título del libro. Vamos a ello. No conozco a nadie en la doctrina española con un dominio de las Constituciones del mundo entero como el que aporta Herrero en varios de estos trabajos; por ejemplo, en el número 4, sobre «Autoctonía constitucional y poder constituyente», o en el 17, acerca de la libertad religiosa en las normas fundamentales de aquí y de allá. Entre nosotros, se llama comparatista a quien maneja con razonable conocimiento de causa los modelos de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y los Estados Unidos, y tal vez alguno de las Américas de lengua española. Nada que objetar: esta benemérita disciplina auxiliar fue refugio acogedor en aquellos ya lejanos tiempos sin Constitución y nos permitió identificar las señas de identidad de las democracias liberales, con notable provecho. Pero es el caso que Herrero se mueve con solvencia entre los textos constitucionales más exóticos (por citar alguno: Ghana, Malawi, Zambia, Fidji,…), secuela sin duda de su pionera tesis doctoral, luego monografía, acerca del Derecho Constitucional de los Estados recién descolonizados (1971). El autor consigue armar a partir de tan disperso material una suerte de tipos ideales weberianos, con finura jurídica y realismo político, tomando in earnest las normas de referencia y sin abusar de la cita obligada de Löwenstein sobre las Constituciones nominales y semánticas. En estos trabajos y en otros varios se hace presente el Derecho Internacional en sus lecciones más atractivas para el estudioso de la política, como es el caso del nacimiento y la sucesión de Estados. Autoctonía es un concepto francamente interesante: el Estado nace, digámoslo de esta manera, ante sí y para sí, y no depende de un ordenamiento ajeno. El control detallado de las prácticas descolonizadoras permite dotar a la teoría de una base empírica, justificando así la distinción nítida de dos conceptos que se confunden con frecuencia: independencia y poder constituyente.

Integración, mutación, nación, son, si me disculpan por la cacofonía, las señas de identidad de la alternativa historicista que defiende Herrero de Miñón. No son naturalmente conceptos desconocidos para los buenos constitucionalistas que pueblan nuestro mundo académico. Pero pocos construyen con estos materiales evanescentes un sistema bien trabado, aunque más frágil, lógicamente, que las logomaquias conceptuales puramente teóricas. Quiero decir que trabajar con sentimientos supone un riesgo de error muy superior a disfrutar del mundo de las Ideas, de las raíces cuadradas o de los logaritmos vulgares: ni la política ni el Derecho son geometría por mucho que se empeñen los racionalistas de todos los partidos. Fruto de la integración política es la identidad, a cuyo análisis se consagra el capítulo 10. Importa mucho al autor establecer la relevancia del integracionismo en la Teoría de la Constitución, situado a la altura del normativismo y el decisionismo, rivales acérrimos como lo fueron sus muy ilustres promotores, Hans Kelsen y Carl Schmitt. La identidad es factor de integración cuando se quiere vivir juntos y su expresión son los elementos simbólicos, materiales y funcionales que describe de acuerdo con Rudolf Smend, a quien Herrero ubica en un lugar de privilegio doctrinal poco habitual entre los constitucionalistas españoles, quizá con la excepción de Lucas Verdú. Pero las identidades que integran de verdad no son las «sectoriales», sino las «globales», término tal vez equívoco en este contexto porque remite a la nación y sus caracteres objetivos (lengua, cultura, historia) y subjetivos (con cita pertinente de Renan). Las naciones no se inventan, porque –cabe añadir– no tienen fecha de cumpleaños. De ahí la crítica reiterada en otros libros (así, en Cádiz a contrapelo, 2014) sobre la Pepa y su circunstancia, con esa «alegre necedad» contenida en la famosa proclama: «Españoles, ya tenéis patria». En contra de la opinión dominante, una vez más, el ponente constitucional echa un jarro de agua fría sobre la celebración entusiástica del bicentenario. Algunos, distraídos por los fastos oficiales, no supieron (no supimos) atender al debate intelectual que allí se planteaba. También es verdad que a los amantes de la España constitucional no nos sobran motivos de júbilo y aquella era una buena ocasión para reivindicar nuestras convicciones.

La Monarquía es factor eminente de integración. Resulta muy significativo que la Jefatura del Estado sea la única institución constitucional que selecciona el autor a la hora de publicar esta recopilación de artículos: los números 11 (acerca de las funciones del Jefe del Estado parlamentario) y 12 (sobre Monarquía y desarrollo democrático). Junto con el despliegue ya conocido de sabiduría comparatista, Herrero transmite un mensaje de fondo a quienes pretenden o bien la supresión sin más de tan alta magistratura, o bien su conversión en un «sillón vacío». Se encuentra cómodo el autor de El principio monárquico en el manejo de la teoría y la práctica de las formas de gobierno en el siglo XX europeo, en defensa de un parlamentarismo «auténtico» que no solo no reduce sino que amplía las funciones constitucionales de reyes y presidentes de república, y cubre también al régimen semipresidencial. Funciones «interconstitucionales» las denomina con G. Vedel, ofreciendo así una lección digna de ser aprendida por quienes manejan criterios simplistas y rupturistas en la España de hoy día. Lejos de Bagehot y su tópicas dignified parts de la Constitución británica, Herrero concluye con la idea de raíz weberiana acerca de la Monarquía como «estrato protector». Ni jefe de facción, ni ornamento decorativo, sino garante del orden por concurrencia en que consiste la virtud democrática. Dicho de otro modo: el Rey de España es símbolo porque ejerce –ejemplarmente, por cierto– las funciones que le atribuye el artículo 56 de la Constitución. No puedo estar más de acuerdo.

La mutación constitucional (véase el ensayo sexto de los veintiuno aquí recopilados) es también marca de la casa. No hace tanto –hablamos de 2018– Herrero fue llamado a comparecer ante una Comisión del Congreso de los Diputados encargada de explorar posibles reformas constitucionales con fines de estudio prospectivo y sin voluntad política definida. Propuso allí, como alternativa a la revisión (casi) imposible por vía del artículo 168 y a la reforma insuficiente a través del 167, un acuerdo formal a través de los mecanismos propios de la mutación constitucional. Me consta que los diputados que le escucharon y rebatieron, algunos muy versados en la materia, quedaron perplejos ante una propuesta tan distante de la mentalidad del positivista convencional. Como compareciente en la sesión inmediatamente posterior de esa Comisión, algunos portavoces preguntaron sobre mi criterio al respecto: la respuesta fue ambigua porque, para ser sinceros, yo tampoco lo tengo claro. A lo que importa: costumbres y convenciones, soft law y prácticas generalmente aceptadas introducen aires de indefinición que la mayoría biempensante confunde con la «tenebrosa fragua» que planteaba Puchta. La categoría conceptual es indiscutible: no solo mutan los virus, como bien sabemos, sino también las Constituciones. Su utilidad parece indiscutible, si existe ese consenso acerca de lo esencial que distingue a las sociedades políticamente civilizadas: cada vez menos, me temo, cuando pasa lo que pasa en la tierra del We, the People… Me parece que hemos perdido ¡40 años! para establecer una mutación convencional que permita gobernar al ganador de las elecciones sin extraños giros coyunturales que nada resuelven en cuanto a los problemas de fondo. Porque, al final, aparece siempre la eterna cuestión territorial. Y así lo propone nuestro jurista/político: «en integrar consiste el verdadero españolismo», y para eso sirve la mutación. Sigamos con el asunto.

Herrero fue llamado a comparecer ante una Comisión del Congreso de los Diputados encargada de explorar posibles reformas constitucionales

No conozco (literalmente) a ningún nacionalista español, que así se proclama sin rodeos Miguel Herrero, capaz de asumir la plurinacionalidad o, con término menos intenso, la politerritorialidad. Dejemos al margen las acusaciones mezquinas que disfrazan con argumentos ad hominem la ignorancia sideral o los intereses espurios. Hablemos, pues, de cosas serias. Contra casi todo el mundo, este «madrileño de nación y de ejercicio» proclama su fe en el nacionalismo como «agente de modernización política», según lo califica en el capítulo segundo. Comunitarista genuino, a larga distancia de reaccionarios y de socialistas, hace apología de la nación como comunidad afectiva, sede natural de esa hermosa (y novedosa) categoría que llama derechos «entrañables»: no se pierda el lector amigo de sutilezas el ensayo número 21 y último del libro que sirve de pretexto a estas reflexiones. Paisaje, hogar familiar, la lengua propia, por supuesto, incluso los animales de compañía, son manifestación de esos afectos de vieja estirpe romántica que tanto nos cuesta asumir a los liberales formados en las tibias aguas del utilitarismo. Nunca podrán sustituir a las naciones auténticas esos artificios burocráticos como la Unión Europea, capaz de poner en peligro el Estado social (véase aquí el capítulo 18) y de desvirtuar las identidades naturales de los europeos. Son ecos, creo, de viejos discursos del general De Gaulle, siempre presente en la tradición política francesa, mucho más que del Brexit populista y sus epígonos menores. Ni siquiera parece admitir la idea de Europa como societas, tal vez porque Bruselas (valga el reduccionismo) se empeña en revestir de retórica comunitaria su frondosa legislación y su hipertrofia administrativa. Otra vez en el bando minoritario, el autor defiende las sentencias «nacionalistas» de los Tribunales Constitucionales y tuerce el gesto ante los giros jurisprudenciales que refuerzan el Derecho de la Unión.

Y al final del camino, la eterna cuestión territorial. Como suele comentar un amigo foráneo, los españoles siempre acabamos hablando de lo mismo. Es conocida la trayectoria de Miguel Herrero en defensa de los derechos históricos (aquí, en versión reducida, ensayo número 18). También su posición tajante para distinguir entre la conciencia nacional de ciertos territorios y la descentralización administrativa que reclaman otros. Este y todos sus libros rezuman austracismo (cómo no, mitificado; el autor lo sabe y lo asume) frente al espíritu de la LOAPA y sus secuelas de homogeneidad a medias. Hay que remitirse también a las Memorias de estío (1993) para su versión sobre la «intrahistoria» del término nacionalidades, de la disposición adicional primera y del disfuncional título VIII durante el proceso constituyente. Como siempre que un proyecto sale mal, volvemos la mirada hacia las opciones alternativas. En términos muy simples: si el Estado de las Autonomías no ha servido para encauzar las pretensiones independentistas, habrá que explorar otra vez el discreto encanto de la diferencia reconocida y asumida. «El retorno del pactismo» se titula el capítulo vigésimo y penúltimo de este libro. Ahí nos lleva, como la fenomenología, «hacia las cosas mismas». He aquí, en el fondo, su mejor aportación contra el pensamiento inerte que le persigue desde la juventud. En coherencia con la pretensión, en letra y música, de toda una vida, con la que concluye el Prólogo: evitar ser frívolo y conseguir ser útil (la cursiva es mía). Me detengo un momento en la búsqueda de la utilidad. Seguramente es bueno volver a la España «grande» concebida con apertura de miras frente a la España «menor» que prefieren los separadores. Puede discutirse de mala gana sobre poder originario, sucedáneo de la soberanía, o mejor eludir la retórica para ocuparse de los hechos. Si al lector le interesa mi criterio, todo eso me parece (medio) bien, con una condición sine qua non: que sirva para algo. Es decir, para garantizar un mínimo de lealtad sin proclamaciones de independencia ni amenazas del tipo «lo volveremos a intentar». Si no, ¿para qué valen los esfuerzos inútiles? Cuidado, porque en estos tiempos convulsos conducen más a la indignación que a la melancolía. El jurista/político lo sabe y no renuncia a sus tesis brillantes y bien argumentadas, aunque aquí y allá se trasluce un estado de ánimo que la palabra «decepción» describe con todo rigor. Si no fue posible con aquellos interlocutores del 78, ¿qué podemos esperar ahora? Hablamos siempre de lo mismo, tiene razón mi amigo.

Mejor un final sin agonías. En algún lugar de los Ensayos aquí reseñados recuerda Miguel Herrero la célebre tesis de Max Weber sobre la razón burocrática, una de cuyas manifestaciones es la separación física entre la oficina y el hogar del titular de la magistratura. También en materia topográfica nuestro autor hace gala de su condición original: apenas cincuenta metros, cien como mucho, separan su domicilio particular en la madrileña calle Mayor del Palacio de Consejos y la casa y torre de los Lujanes, sedes respectivas del Consejo de Estado y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Un triángulo urbano que bien merece el calificativo de espacio «entrañable», según la categoría ético-jurídica que defiende con singular fortuna en el último de los textos incluidos en este libro imprescindible para intelectuales genuinos y ciudadanos conscientes. Uno y otro son géneros minoritarios, ya lo sé, pero algunos hay y para ellos hablan y escriben los españoles que tienen algo importante que decir.