El alcalde de una ciudad española nos contó a un grupo de amigos, hace unos veinte años, que después de que el Ayuntamiento acordara la concesión de una importante obra pública, él –siguiendo lo que, nos dijo, era una práctica habitual– fue a ver a los directivos de la empresa beneficiaria y les preguntó, «¿Qué me vais a dar a cambio?» Consiguió, según su relato, que financiaran una actividad festiva de la ciudad, que gracias a esta aportación resultó brillantísima. Todos nos reímos. No sé si hoy, con el ambiente tan proclive a la denuncia de cualquier corrupción que existe en España, el alcalde se atrevería a hacer aquella pregunta, pero de lo que estoy seguro es de que no nos lo contaría a los amigos tan desenfadadamente como lo hizo entonces, y también que nuestra reacción sería distinta. Y es que las prácticas corruptas son uno de los principales motivos de preocupación de los españoles en los últimos años, y han tenido importantes consecuencias políticas. No hay que negar, por tanto, sentido de la oportunidad a los organizadores del Primer Congreso Internacional de Historia de la Corrupción Política en la España Contemporánea, celebrado en Barcelona en diciembre de 2017 y cuyas aportaciones recoge ahora el volumen objeto de este comentario.

El libro consta de tres partes, dedicadas, en primer lugar, a «las visiones generales» (el concepto y la historia de la corrupción política, con un énfasis particular en el primer franquismo), las «aproximaciones temáticas» (los grandes grupos económicos, la monarquía, el ámbito de la Administración local y la persecución penal de la corrupción, así como el concepto y la actualidad de esta última), en segundo lugar, y, finalmente, una selección de las comunicaciones presentadas al Congreso, que abordan diversos aspectos. En conjunto, se compone de treinta y ocho capítulos escritos por cuarenta y tres autores, a lo largo de casi setecientas páginas. Dada su extraordinaria variedad, en la presente reseña se destacarán –y comentarán– las conclusiones en torno a tres temas exclusivamente: el problema de la corrupción política en la España de los últimos años, la mirada al exterior, y las interpretaciones generales sobre la corrupción política en nuestro país durante los siglos XIX y XX.

Empezando por la actualidad del tema. No hay en este libro una historia, un relato de lo ocurrido últimamente en España: sólo se menciona una vez, y de pasada, a Luis Bárcenas, y Jordi Pujol ni siquiera aparece. Lo que sí hay son análisis y propuestas de explicación. Para Francisco Comín, «un factor fundamental para explicar la corrupción actual» es «el legado de prácticas y mentalidades corruptas que el Franquismo dejó a la democracia […], dada la ausencia de depuración de funcionarios y políticos en la Transición». Muy distintas, aunque no incompatibles (porque, efectivamente, la depuración no se llevó a cabo, y no podemos saber en qué medida pesó aquella herencia sobre muchos de los corruptos, que eran niños cuando murió el dictador) son las conclusiones que cabe sacar de otras colaboraciones. Entre ellas, la de Fernando Jiménez Sánchez, que, más que al pasado, apunta al presente: a los defectos del diseño institucional de la Constitución de 1978 y a la práctica política de la democracia española. Basándose en un estudio de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, de 2012, el autor destaca la importancia del entramado institucional de España, «que pone más peso en la gobernabilidad que en la representatividad del sistema democrático». Un hecho que Jiménez Sánchez atribuye al propósito de los autores de la Constitución de 1978 de evitar el principal defecto que, según ellos creían, había hecho fracasar a la Segunda República: la debilidad del poder ejecutivo frente al legislativo (una tesis que, ya en el año 2000, había expuesto en «Elecciones y democracia en España: una reflexión comparativa» José Varela Ortega, para quien la Constitución de 1931 había servido en este aspecto de contramodelo de la de 1978).

En efecto, frente a la idea de que una excesiva parlamentarización había llevado al fracaso de la República (y al de la Restauración), los legisladores de la Transición en España trataron de reforzar al ejecutivo frente al legislativo para dotar de mayor estabilidad al sistema y facilitar la formación del gobierno y la toma de decisiones por parte de este. En consecuencia, diseñaron la moción de censura «positiva» y un sistema electoral que, aunque proporcional, beneficia a los partidos mayoritarios. Esto, unido a las listas electorales cerradas y bloqueadas, y a la posibilidad de hacer miles de nombramientos en los puestos superiores de la Administración, ha otorgado un poder especial a los líderes de los partidos. Es cierto que en la Constitución existen órganos de control, pero la capacidad que tienen los dirigentes de los partidos mayoritarios para nombrar a los miembros y altos cargos del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la oficina del Defensor del Pueblo, el Banco de España o la Fiscalía General del Estado, así como para influir en el nombramiento de la cúpula judicial, han reforzado todavía más el poder del ejecutivo. El resultado ha sido «un funcionamiento bastante debilitado de los mecanismos de pesos y contrapesos».

El informe de Transparencia Internacional citado por Fernando Jiménez Sánchez es también relevante para explicar la relativa falta de respuesta al problema de la corrupción por parte de la sociedad civil: el tipo de periodismo predominante («que sitúa a la mayor parte de los medios de comunicación en trincheras desde las que defender al partido más cercano mientras que se combate a sus competidores»), la financiación con fondos públicos de la mayoría de las ONG y, en relación con el mundo empresarial, su estrecha dependencia de la regulación gubernamental y del sector público. El sistema tiene, sin duda, sus defectos, pero el hecho de que los casos de corrupción hayan sido públicamente conocidos, y sus responsables –incluso en los niveles más altos de los partidos– juzgados, debería llevarnos a no descalificarlo por completo.

Un enfoque diferente, de naturaleza económica más que política, es el de Josep M. Vallès, que relaciona, principalmente, la corrupción con el reparto de los recursos económicos en cada país. Así, afirma, las sociedades europeas más igualitarias son las que presentan un menor grado de corrupción, mientras que, por el contrario, «la desigualdad alimenta la desconfianza, el enfrentamiento y la pérdida de respeto a leyes e instituciones». En consecuencia, recomienda un «círculo virtuoso» que comienza por la promoción de la igualdad socioeconómica, a la que seguirían el «aumento de la confianza social, mayor compromiso ciudadano y, por último, mejor nivel de integridad pública tanto entre los dirigentes como entre los propios ciudadanos». Aunque Vallès señala el carácter complejo del fenómeno de la corrupción, la conclusión que cabe sacar de su «círculo virtuoso» es que la igualdad económica termina engendrando la virtud social.

Lo que demuestra la colaboración de Manuel Villoria es que no tanto la corrupción como la percepción de la corrupción por parte de la opinión pública española –y su gravedad– «se ha incrementado de forma extraordinaria», con la última crisis económica (2008-2017). Así lo demuestran los Eurobarómetros de la Unión Europea, los índices de Transparencia Internacional o las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según estas últimas, la preocupación por la corrupción como uno de los tres problemas más importantes de los españoles –que en 1999 era del 1% de los encuestados– fue aumentando desde principios de 2009 hasta llegar al máximo: el 63% en 2014. Para Villoria, la razón de este incremento no es tanto la relevancia o el número de casos de corrupción –que también era elevado antes de la crisis–, ni los avances tecnológicos o la proliferación de las redes sociales –que han servido de potente altavoz de aquellos–, sino «la implementación de políticas de austeridad que han supuesto recortes significativos en prestaciones sanitarias y educativas». Por ello un gran número de personas vinculan la corrupción con la pérdida del Estado de bienestar, y se indignan de forma extraordinaria «con escándalos que, hasta ese momento, aunque fueran rechazables, no preocupaban personal o socialmente». Según las estadísticas europeas, tan solo Rumanía y Hungría superan a España en el número de personas que piensan que la corrupción les afecta de forma personal.

Ningún trabajo trata de comparar lo ocurrido en España durante estos últimos años con la situación de otros países de Europa o América. Las pocas colaboraciones que miran al exterior –el segundo tema que abordaremos– lo hacen a la historia de Francia entre 1789 y 1914, o a la crítica a la corrupción liberal-parlamentaria desde finales del siglo XIX (encontramos, además, una comparación entre la historiografía de los Países Bajos y de España entre 1700 y 1900). Esta nula atención al resto del mundo –en el presente– y tan escasa –en el pasado– es uno de los indudables déficits del libro en la medida en que no permite plantear lo específico del caso español dentro del contexto mundial.

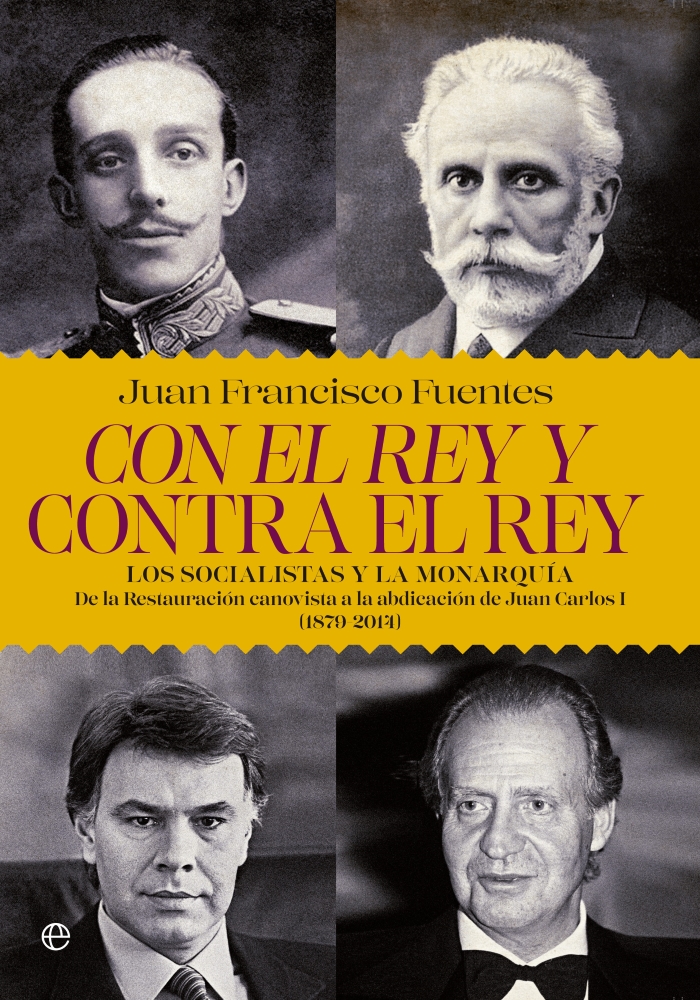

Esa es precisamente la pregunta que se hace Frédéric Monier en relación con Francia: si existe o no «un caso francés». En este país, la corrupción ocupó un lugar central de la vida política desde 1789 hasta 1914 (o hasta el final de la Tercera República). Así ocurrió durante el período revolucionario (Mirabeau y Georges-Jacques Danton), la monarquía borbónica y la orleanista (François Guizot, «personalmente incorruptible», pero que era «como si una mujer honesta regentara un burdel», en palabras de Victor Hugo-, el Segundo Imperio (las operaciones inmobiliarias a raíz de la gran transformación urbana de París por el barón Haussmann), y la Tercera República, que, más allá de los escándalos concretos (Panamá y el caso Stavisky) ha sido considerada «el ejemplo por excelencia de la inmoralidad en la era moderna». Este hecho no fue una excepción en Europa, ya que la corrupción también fue un problema político central en todos los demás países, pero Monier se pregunta si hubo alguna particularidad que permita identificar en Francia un rasgo específico. Y, efectivamente, lo encuentra en «el nacimiento de un nuevo universalismo: el republicanismo francés surgido de los acontecimientos de 1789». El Antiguo Régimen se caracterizó como una sociedad corrupta, y la revolución como el comienzo de una nueva sociedad y de un hombre regenerado, en cuyo corazón estaba la virtud cívica (El juramento de los Horacios, de Jacques-Louis David, es su mejor representación pictórica). Este ideal «republicano» pervivió en Francia e hizo que la crítica de la corrupción, más allá de la condena de los casos concretos, derivara en la crítica del sistema, ya que afectaba a su fundamento y razón de ser. Por ello, las discusiones parlamentarias sobre el tema fueron particularmente duras. Por otra parte, la difusión de los escándalos por la prensa, las caricaturas y las canciones, constituyó «una forma nada desdeñable de aprendizaje político para la mayoría», ya que invitaba a establecer juicios morales sobre los gobernantes.

La crítica del sistema liberal-parlamentario, desde finales del siglo XIX, afectó a todos los países, pero en Francia tuvo una repercusión especial. Liberales y republicanos, que hasta entonces habían sido los azotes de la corrupción, ahora, después de que hubieran alcanzado el poder, fueron considerados como los máximos representantes de la inmoralidad pública por las nuevas fuerzas políticas: nacionalistas y antisemitas, por un lado, y socialistas y comunistas, por otro. Algunos fueron más lejos: «Lo que es malo y nocivo es el sistema», afirmó Léon Daudet en Le stupide XIXe siècle (1922). Aquella crítica tendría su máxima representación en el fascismo que, como señala y describe Joan Pubill Brugués, pretendió la creación de un «hombre nuevo» que era la antítesis del «ciudadano liberal».

Finalmente, acerca de las interpretaciones generales sobre la corrupción en España en los siglos XIX y XX, no hay un enfoque político cultural –como el de Monier– que se remonte a los orígenes, al carácter de nuestro liberalismo –o, más bien, de nuestros liberalismos en 1812, 1834 o 1875– y que considere las actitudes ante –y las consecuencias políticas de– los casos de corrupción, sino diversos análisis de tipo económico y social, centrados en las relaciones entre el poder económico y el poder político. En este sentido, la respuesta de Francisco Comín es contundente: estamos ante «la captura del Estado» por parte de determinados grupos económicos. En el siglo XIX, por «la burguesía liberal tras la Primera Guerra Carlista» (es decir, «los propietarios, empresarios y profesionales que constituían el cuerpo electoral») y, en el siglo XX, por Franco, que también «capturó el Estado» tras la Guerra Civil, sustentando su dictadura en «los grupos que le apoyaron en la guerra y la posguerra». Es una tesis que descansa en lo que recientemente se han llamado «elites extractivas» («la oligarquía», en términos clásicos). Esta tesis, como indica Josep M. Vallès, es «mediáticamente agradecida al identificar culpables definidos» de nuestros males históricos.

Mucho más matizada es la respuesta de Miguel Ángel López-Morell, quien reconoce la necesidad de encontrar «un equilibrio entre el interés general (o de país) y los intereses particulares o de grupo». En España, en los últimos siglos, ha existido una continuidad de «malas prácticas» con objeto de hacer prevalecer lo particular sobre lo general (con algunos casos extremos, como el del marqués de Salamanca, que puso a su servicio el ministerio de Hacienda, del que fue titular de marzo a octubre de 1847, hasta que el general Narváez disolvió, al parecer, sable en mano, el Consejo de Ministros). Dicho esto, en conjunto se ha producido un movimiento «progresivo», «más lento de lo deseado, y lleno de interrupciones», pero que ha ido «cerrando el paso a determinadas formas de corrupción y poniendo coto a las influencias contrarias al interés general». Respecto a la elite económica española, considera que «se ha ido abriendo con el paso del tiempo, haciéndose más numerosa y permeable, lo cual ha sido un freno a la concentración de poder, y ha generado una importante competencia por el mercado de influencias en la política, que es hoy más democrático, aunque queda mucho camino por recorrer».

Como señala Manuel Villoria, la reacción de la sociedad española ante los últimos escándalos no ha sido la apatía o la indiferencia –que serían muestras de un bajo código moral–, sino la indignación y la movilización política. El conjunto interdisciplinar de estudios que recoge este libro –que es bastante indicativo del estado de nuestros conocimientos e interpretaciones sobre la corrupción política en la España contemporánea– puede servir también, sin duda, para reforzar nuestro sistema de valores.

Carlos Dardé ha sido catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Cantabria. Su último libro es Cánovas y el liberalismo conservador (Madrid, Gota a Gota, 2013) y en 2015 fue comisario de la exposición Donoso Cortés. El reto del liberalismo y la revolución en la Sala de Exposiciones «El Águila» del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.