El río de la mente

- Por Iván Gallardo

Uno de los relieves más hermosos y dramáticos del arte drávida en general, y de la dinastía pallava en particular, es el…

Uno de los relieves más hermosos y dramáticos del arte drávida en general, y de la dinastía pallava en particular, es el…

Si tuviese que elegir dos palabras para expresar la esencia de este libro, escogería el término japonés sabi, que significa soledad meditativa y…

Decía Oscar Wilde desde la cárcel de Reading que en cada momento de nuestra vida somos lo que vamos a ser no…

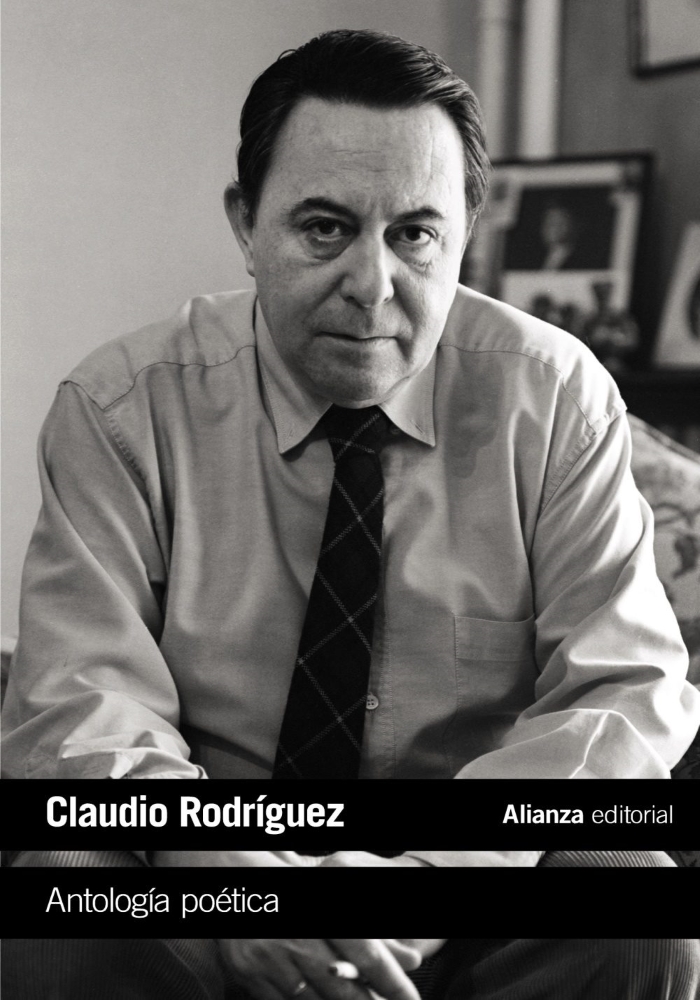

Claudio Rodríguez (1934-1999) es un poeta al que desde muy pronto se incluyó en el discurso literario de su generación histórica, la…

El último libro de José Antonio Millán, Tengo, tengo, tengo, es un ensayo de divulgación lingüística casi en estado de gracia. Esto es…

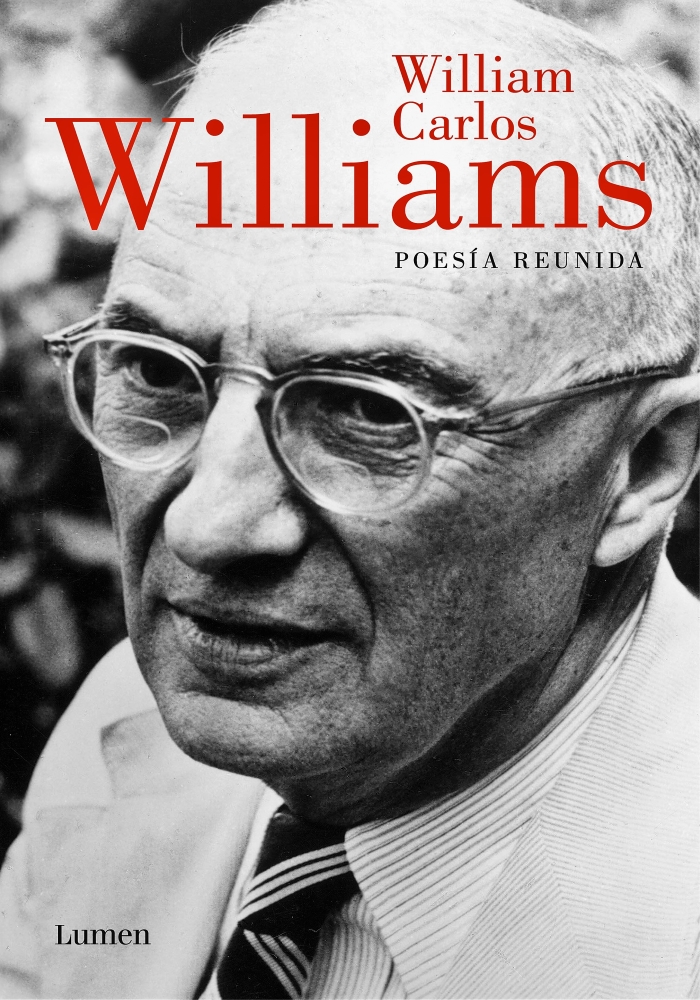

He de reconocer que la primera reacción que me suscitó este libro fue de suspicacia, sospecha y desconfianza. En la sobrecubierta, una…

Antes de abordar el análisis de este libro dividido en tres partes, conviene recordar que Antonio Gamoneda ha señalado en numerosas ocasiones…

Tótem espantapájaros es un libro constituido por cincuenta poemas que proponen dos vías alternas, aunque profundamente imbricadas, para acceder a su significado. La…