Como la de cualquier clásico, también la narrativa de Ramón María del Valle-Inclán puede abordarse de dos formas: a impulsos y de manera parcial y desordenada a lo largo del tiempo, o en su totalidad y en el mismo orden cronológico de su escritura. La soberbia edición que de sus obras completas acaba de publicar la Biblioteca Castro ofrece la oportunidad de leer de un tirón sus casi tres mil páginas, lo que otorga una perspectiva global sobre su autor y se convierte en una experiencia intensa, absorbente y, en algunos momentos, agotadora, de la que se sale deslumbrado por la prosa de uno de los grandes estilistas de la literatura española del siglo XX, uno de los pocos creadores de un universo lingüístico, aunque su talento verbal no se aplicara –al menos en su obra narrativa? a describir los estratos más profundos y trascendentes de la condición humana, como intentaré decir después.

De los tres géneros clásicos que practicó, Valle-Inclán resulta más actual como autor dramático, pues en el teatro dio lo mejor de sí mismo, pero conviene recordar que su primera y principal vocación fue la narrativa, como confiesa en su extraño ensayo La lámpara maravillosa: «De niño, y aun de mozo, la historia de los capitanes aventureros, violenta y fiera, me había dado una emoción más honda que la lunaria tristeza de los poetas» (III, p. 891). Y hay otro motivo para dar la enhorabuena a esta devota edición, llevada a cabo por el Grupo de Investigación Valle-Inclán, de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinado por Margarita Santos Zas, que ha realizado un trabajo excelente fijando con datos y fechas su complejísima red de relaciones intertextuales. A menudo, en los viejos manuales y libros de texto sobre lteratura española, el Modernismo ocupaba una tierra de nadie y era despachado con unos pocos y fatigados tópicos –paternidad de Rubén Darío, renovación métrica y estilística, exotismo, predominio de la sensación sobre las ideas? que luego, en los textos, no mostraban tan definidas sus fronteras. La Generación del 98, que Pedro Laín Entralgo había entronizado como literatura ejemplar de un determinado tipo de país, se presentaba como realista y viril, y el Modernismo como simbolista, blando y decadente, una calificación que el indomable y belicoso don Ramón no hubiera compartido en absoluto. Valle-Inclán ha sido considerado una especie de eslabón entre ambas tendencias, marcado por la definición que de él hizo Pedro Salinas como el «hijo pródigo» del 98. Con el paso del tiempo, esa imprecisión ha seguido latente y ahora esta edición ayudará a clarificarla.

La aventura editorial de la obra valleinclaniana es muy compleja. La mayoría de sus libros aparecieron publicados por entregas en la prensa, a veces cambiando posteriormente el título. Y al revés: en alguna ocasión sus libros alimentaron publicaciones en periódicos, en un doble trasvase, casi siempre motivado por necesidades económicas, lo que dificulta fijar con precisión textos y fechas. Como se señala en un prólogo (I, p. XVIII), un mismo cuento, «A media noche» (1889) alcanzó una decena de versiones. La dificultad de editar estas obras completas, y eligiendo siempre que es posible las primeras ediciones, aumenta, por otro lado, por la condición de obra en marcha con que la contemplaba su autor, que estuvo corrigiéndola toda su vida en busca de la perfección.

Los tres primeros volúmenes están dedicados a su narrativa –y al ensayo La lámpara maravillosa–, dispersa en diferentes territorios. Su lectura evidencia que la obra de Valle-Inclán tiene una naturaleza orgánica de la que el propio autor era muy consciente. Aunque pueden deslindarse tres núcleos temáticos o estéticos –Modernismo, guerras carlistas y esperpento, que aquí he vinculado a los epígrafes Sentimental, Católico y Feo, utilizando los tres calificativos que definen al personaje que los recorre, el marqués de Bradomín?, su evolución desde una escritura sensual, elegante y modernista hasta el expresionismo del esperpento es una odisea estética plena de coherencia.

Los tres volúmenes, en un formato muy bello, con una sólida encuadernación y generosidad de caja y tipo de letra, van precedidos de unos prólogos iluminadores y pertinentes. Esta edición, pues, unida a la reciente biografía de Manuel Alberca, La espada y la palabra, aporta toda la información necesaria para su relectura y para sacarlo a airearse de ese invernadero donde vegetan –y a veces se marchitan– los clásicos. Al salir al aire tal vez adquiera una nueva lozanía.

Coherencia: carácter, personajes, estilo

Desde el punto de vista de un novelista, antes que de un filólogo, llama la atención la profunda y sostenida coherencia con que evoluciona su narrativa. En 1895, con veintinueve años, Ramón María del Valle-Inclán se inicia como autor modernista con la publicación de Femeninas, etapa que culmina diez años después con la tetralogía de las Sonatas. Como intervalo poético, Flor de Santidad (1904) sirve de transición hacia el ciclo de La guerra carlista. Y de nuevo, una década más tarde, en 1916, La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra ilumina el punto de partida hacia el esperpento, que desarrolla primero en los escenarios y luego consolida en Tirano Banderas y El Ruedo Ibérico, ciclo que Valle-Inclán no pudo terminar, baldado por la hiperclorhidria y por el cáncer de vejiga que lo mataría en 1936 y cuyos dolores calmaba con pipas de hachís. Durante esas cuatro décadas transcurrieron el Modernismo, la crisis del 98, la Primera Guerra Mundial, las vanguardias, la dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la Segunda República, pero la evolución de su narrativa muestra un proceso lógico.

Esta coherencia se debe, por un lado, a su carácter y, por otro, a dos razones literarias: la aparición de unos mismos personajes a lo largo de toda su obra y la preocupación por el estilo por encima de cualquier otro interés. En cuanto a su carácter, Valle-Inclán mantuvo de manera inquebrantable, contra viento y marea, los criterios literarios que se había trazado, sin ceder ni a la crítica ni a las necesidades materiales. Se lo encuadre en las filas modernistas o en las de la Generación del 98, fue un escritor único, alérgico a todo gregarismo, que no se parecía a nadie y a quien nadie se parecía, sin predecesores ni epígonos –aunque en ocasiones recuerde a Darío, a Quevedo o a Goya–, polémico y lleno de contradicciones, con las que convivió sin aparente desgarro interno. Miguel Primo de Rivera lo definió acertadamente cuando dijo de él que era un «eximio escritor y extravagante ciudadano».

Valle-Inclán ha sido considerado una especie de eslabón entre la Generación del 98 y el Modernismo

Aunque su padre fue un convencido liberal, comprometido con la «Gloriosa» y con el desarrollo industrial de su tierra, Valle-Inclán desdeñó todo nacionalismo y miró con simpatía a la pequeña nobleza y a la burguesía rural carlista y trabucaire, y con indulgencia a los curas «tonsurados que robaban la plata de sus iglesias para acudir en socorro de su facción» (I, p. 695). Nacido en la costa, nunca se interesó por las cosas del mar y, en cambio, lo sedujo el interior de pazos y de huertos, de bosques y de meigas. Apasionado de las tertulias en los cafés, donde se refugiaba de la pobreza, del frío y de la incomodidad de su casa en sus primeros años y donde no tenía que contentar los gustos de ningún anfitrión ni mecenas, no fue una persona de convivencia fácil por su inclinación a la maledicencia, a la bronca cuando alguien discrepaba de sus opiniones, al desdén hacia el adversario, a defender sus creencias a martillazos. Arrogante, pendenciero y duelista a pesar de su físico frágil, o quizá precisamente por eso, perdió el brazo izquierdo por los bastonazos recibidos de su amigo Manuel Bueno en una discusión trivial. Pero, al mismo tiempo, en otros ambientes era capaz de mantener una exquisita cortesía.

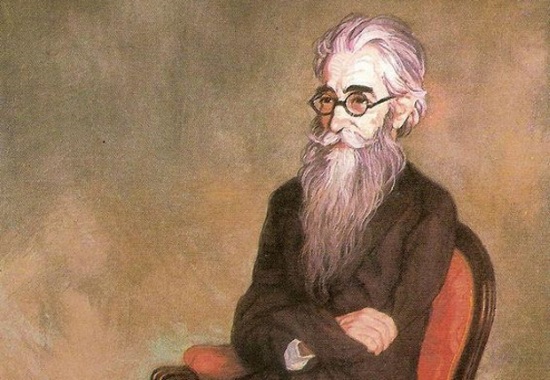

Al igual que eligió tres adjetivos para definir al marqués de Bradomín, también optó por una tríada para definirse a sí mismo en el prólogo de Sonata de primavera: «Solo, altivo y pobre». Y esa imagen es la que suelen ofrecer las fotografías, la de un hombre que no ocultaba, que casi exhibía la mutilación de su brazo izquierdo, con luengas barbas canas y melena, con un aspecto físico singular que impactaba dondequiera que iba. Su decisión de mantener con firmeza su camino al margen de toda camarilla lo llevó a sufrir penalidades económicas y a vivir en los límites de la bohemia, pero también fue capaz «de dimitir de puestos no poco golosos, como Conservador General del Tesoro Artístico, porque no le dejaron poner en práctica su renovador proyecto»(I, p. XXX), como catedrático de Estética de las Bellas Artes en la Escuela de Pintura, Grabado y Escultura, una sinecura –un momio, en el argot de la época– y como director de la Academia de Bellas Artes de Roma, porque su gestión interfería en sus planes de escritura. Abundan las cartas en que tuvo que pedir dinero o un adelanto sobre algún escrito, a menudo trampeando con las publicaciones. Se presentó repetidamente al concurso de cuentos que organizaba el periódico El Liberal, con un entonces suculento premio de quinientas pesetas, y se enfadó por perder frente a mediocres escritores hoy olvidados. Todavía en 1932, concursó al premio Fastenrath, convocado por la Academia, nada menos que con tres novelas, Tirano Banderas, La corte de los milagros y ¡Viva mi dueño!, para que al final el premio fuera declarado desierto.

A la citada coherencia de una voz tan segura de sí misma que ni se plantea cambiar su tono y timbre, ni duda de su capacidad para expresar cualquier idea, contribuyen de modo sustancial las reapariciones constantes de personajes que van y vienen de una obra a otra, que aparecen y desaparecen y sirven como elementos de cohesión textual entre unos títulos y otros. El recurso, desde luego, no es nuevo, pues su origen se halla en las estirpes familiares de las tragedias griegas, las de Layo o Agamenón, y tiene ejemplar continuidad en Balzac, en Faulkner, en Juan Benet. Eulalia Redín aparece en los primeros cuentos de Corte de amor, pasa por las Sonatas y termina en El Ruedo Ibérico; Agila Palafox protagoniza algunas páginas de estos dos últimos ciclos; don Juan Manuel Montenegro, que lleva un apellido familiar de Valle-Inclán por parte materna, transmigra también de una a otra historia; Cara de Plata va de las novelas carlistas a las tablas de los escenarios, de los prados gallegos a los bosques navarros. Todos ellos enlazan, como lianas, los diferentes títulos y épocas.

Pero, sobre todo, sirve de unión Xavier de Bradomín, el donjuán cínico y orgulloso, y al mismo tiempo cortés y sentimental, que asoma la cabeza en los cuentos matutinos de su etapa modernista, protagoniza y narra las Sonatas, lucha en las guerras carlistas, asiste del brazo de Rubén Darío al entierro de Max Estrella en Luces de bohemia y termina apaciguado por un amor otoñal en los salones isabelinos de El Ruedo Ibérico.

Con demasiada frecuencia sigue oyéndose el tópico de que cuanto más cuidadoso es un escritor con el estilo menos cosas tiene que contar y menos se ocupa de sus personajes. Ciertamente, ambos intereses no son incompatibles, pero ocurre que a veces, en una primera lectura, el lector, hipnotizado por el magnetismo de prosas tan complejas, no atiende a las figuras que las enuncian o sobre las que se diserta, y siente que los personajes quedan oscurecidos bajo la brillantez estilística. Para desmentir el tópico, basta recordar que Faulkner puso en pie a los Snopes, a los Sartoris, a Gavin Stevens, a Lucas Beauchamp o a Benjy, el pobre idiota de los Compson que gime y farfulla lastimero en El ruido y la furia; que Proust hizo desfilar entre el camino de Swann y el camino de Guermantes a Marcel, a la ambigua Albertine, a Swann y a Odette, al barón de Charlus o a la sabia y perpetua criada Françoise; o que Nabokov, Joyce o Henry James poblaron el planeta literario de criaturas llenas de vida.

Con el marqués de Bradomín, uno de los más nítidos personajes de la literatura española del siglo XX, Valle-Inclán dota al arquetipo del donjuán de nuevos atributos, sumamente originales. De los tres famosos adjetivos que lo definen –feo, católico y sentimental–, ninguno de ellos parece a priori apropiado a la figura del seductor, a quien la tradición considera, por el contrario, sumamente atractivo para las mujeres, ateo o desafiante con la divinidad y frío en los sentimientos, incapaz de dejarse conmover por cuestiones femeninas. Si Bradomín se parece a Valle-Inclán, no es en su biografía, aunque en la Sonata de invierno (II, p. 268) se narra la amputación de su brazo por el peligro de gangrena tras recibir un disparo mientras lucha en las filas carlistas, sino en su estructura profunda, por decirlo en términos chomskianos, en el reflejo de una misma actitud y unas mismas ideas.

Bradomín no es el único gran personaje de Valle-Inclán, que ha creado una multitud de figuras sólidas y representativas de todos los ambientes y clases sociales de la época: el fanatismo del cura Santa Cruz; la juventud, dulzura e ingenuidad rural de Ádega, que conmueven al lector con el encanto de las pastoras de la lírica tradicional; la crueldad de Tirano Banderas, el dictador con el rostro como una calavera, antiparras ahumadas y un hilo de saliva verde en la comisura de los labios, cuya imagen lo graba de forma indeleble en nuestra memoria.

Y, en segundo lugar, la coherencia de su obra se consolida por su infatigable cuidado del estilo, pues desde su primera hasta su última página, desde 1895 hasta 1936, todo lo escrito por Valle-Inclán es reconocible como suyo y sólo suyo –con la excepción de La cara de DiosEsta es una novela extraña y muy curiosa, cuya composición y avatares editoriales son tan interesantes como el propio texto, pero no hay espacio aquí para comentarlos. Escrita a varias manos pro pane lucrando en momentos difíciles para su autor, a medio camino entre el folletín y la novela policíaca, es ajena a su universo.– y está sellado con una estética que no comparte con nadie. Si ideológicamente osciló entre el conservadurismo y el elogio de las revoluciones rusa y mexicana, de modo que al final no puede afirmarse qué pensaba, en su estética fue inconfundible, aunque evolucionara desde el Modernismo hasta la dureza del esperpento. Su preocupación casi obsesiva por el estilo le salía de dentro, por encima de los temas, personajes y épocas que abordara. Es imposible imaginarlo escribiendo una obra realista en un estilo neutro, irrelevante y funcional. Valle-Inclán no habla el lenguaje lógico-formal del resto de la tribu, no deja intactos los mecanismos convencionales de la prosa burguesa y, con escenas muy breves y rápidas, también rompe la estructura narrativa tradicional del esquema presentación-nudo-desenlace. Su escritura no es un alarde gratuito de talento lingüístico, sino un medio consciente para escapar del realismo castizo, aunque en lugar de hacerlo hacia los territorios del yo, donde el escritor deja «de ser testigo universal para transformarse en una conciencia infeliz»Roland Barthes, El grado cero de la escritura, trad. de Nicolás Rosa, Madrid, Siglo XXI, 2000, p. 12., como hicieron Marcel Proust, Virginia Woolf o Italo Svevo, Valle-Inclán huye, en cambio, hacia una vanguardia estética ajena a la subjetividad. Pocos escritores son tan poco confesionales como él, nunca encadenado a su biografía. Su obra no se nutre en absoluto de sus experiencias emocionales. Sus fuentes de inspiración nacen en el pasado, y sus ecos, en la realidad de su tiempo. Y Valle-Inclán renovó desde la prosa, pues, como ha estudiado Darío Villanueva, es de esos escritores (James Joyce, Jules Romains, Virginia Woolf) que no se resignaron a que la renovación estética fuera patrimonio exclusivo de la poesía.

No son pocas sus virtudes: su camaleónico, finísimo oído para la oralidad, para captar el lenguaje de cada ambiente: cuando se trata de personajes gallegos, el vocabulario, los giros, la sintaxis, son gallegas, del mismo modo que ocurre con los rasgos del euskera cuando ambienta una historia en territorio carlista, con los americanismos en Tirano Banderas o con el argot caló en El Ruedo Ibérico, sin que en ningún momento el lenguaje suene artificial o impostado. El talento para convertir una observación en una sensación, muy propia del mejor Modernismo, que entrega al imperio de la sensación el gobierno de las oraciones. El uso prodigioso de la sinestesia, a menudo implicando varios sentidos en un mismo enunciado, como «En la luz caliente de la tarde, parecía toda de oro, con encanto de fruta y de flor» (II, p. 614); o esta descripción de la lluvia en el valle del Baztán: «Era una cortina gris, que a los prados húmedos, tendidos detrás, daba un reflejo de naranja, agrio como una desafinación de violín» (II, p. 601). Las brillantes aliteraciones, como «Larga hilera de álamos» (I, p. 615), donde el fonema lateral sonoro evoca y potencia la imagen de los altos árboles. El virtuosismo en la elección del adjetivo, que en su primera época utiliza con una profusión que hoy ya no se lleva (la narrativa actual tiene poca afinidad con ese tipo de escritura), pero que no estorba por su precisión, por su efecto propulsivo sobre la propia narración y por la originalidad con que ilumina de pronto un sustantivo hasta entonces opaco –«romanticismo menestral» (III, p. 668), «sol mancebo» (III, p. 930). O, en fin, la infinita riqueza onomástica y de apodos de sus personajes.

Sería muy interesante un estudio que comparara el número de palabras de su vocabulario con el de Pío Baroja o, incluso, con el de Miguel de Unamuno. A Antonio Machado lo dejo al margen de la comparación, pues el humanismo de sus versos seguía otros derroteros y otro objetivo, el de pronunciar «unas pocas palabras verdaderas».

Sentimental: el Modernismo

Tal vez sin el primer viaje que Valle-Inclán realizó a México entre 1892 y 1893, donde permaneció catorce meses, su vocación literaria habría tomado un rumbo distinto. De México había vuelto vestido de negro, con barba, sombrero, esclavina, gafas de carey y la firme decisión de hacerse escritor y escritor modernista, corriente para la que tenía una predisposición especial, una inclinación instintiva, casi carnal. En 1895 publica su primer libro, Femeninas (Seis historias amorosas), y poco después, Epitalamio (Historia de amores), del que, según Azorín, se vendieron en Madrid cinco ejemplares. Ambos títulos suelen citarse juntos porque, en realidad, el segundo podría ser el séptimo relato del primero: tiene su mismo aroma modernista, la misma temática amorosa y galante, los mismos personajes entre burgueses y aristocráticos.

Su cosmopolitismo mira con un ojo hacia América, hacia las mujeres criollas y tropicales, y, con otro, hacia Europa, en contraste con la tendencia de sus colegas noventayochistas, tan encastillados en Castilla. Algunas metáforas sicalípticas de estirpe francesa –que tanto disgustaron a Clarín– inspiradas en las ilustraciones de las revistas parisienses, reivindican la sensualidad y el hedonismo en unos años sombríos para España. Cuando escribe «Los cínifes zumbaban en torno de un surtidor que gallardeaba al sol su airón de plata, y llovía, en menudas irisadas gotas, sobre el tazón de alabastro» (I, p. 54), parece que estamos leyendo una adaptación en prosa de una estrofa de Darío. De estas elecciones estilísticas, con recursos modernistas casi inflacionarios, proviene la resistencia para encajar a Valle-Inclán en la Generación del 98, porque sus temas y preocupaciones no coincidían con las dolencias hispanas.

Son libros de juventud, de un escritor primerizo, que, a pesar de sus defectos gramaticales, como esa absurda coma con que tantas veces separa sujeto y predicado, ya salen de sus manos con un estilo refinado, con capacidad de autocrítica y con una tremenda sensación de confianza en su escritura. Su autor parece no tener miedo de nada ni de nadie en el mundo literario, ni de colegas, ni de lectores o de carencia de lectores, así como no estar dispuesto a cambiar sus postulados influido por opiniones de las claques estéticas ni por las críticas mandarinas que sentían una agria xenofobia cultural hacia los autores modernistas.

Influido por Salvador Díaz Mirón y por Rubén Darío, Valle-Inclán comienza escribiendo relatos, como si el Modernismo, que hasta entonces había sido preferentemente poético, encontrara en la narrativa breve menos dificultades que en la novela para emigrar a la prosa. La prosa modernista, desdeñosa del argumento como motor de la historia, y tan cargada de metáforas, sinestesias, aliteraciones, podía ser fatigosa en una obra de gran tamaño. Y sólo un poco más tarde, después de haberse enfrentado a una novela muy larga, La cara de Dios (1900), emprendería la escritura de las Sonatas, que no dejan de ser novelas breves.

Pero antes de las Sonatas, todavía Valle-Inclán, que ya está instalado en Madrid, decidido a hacer carrera literaria, publica los relatos de ambiente gallego de Jardín umbrío, que cambian la temática sin cambiar la estética. Ciertamente, resulta difícil imaginarlo sufriendo morriña, palabra que no aparece en su escritura, pero debía de sentir algún tipo de añoranza en aquel Madrid duro, sucio, hambriento y picaresco cuyas calles recorre vestido de forma estrafalaria y a cuyas tertulias asiste encantado, sosteniendo siempre opiniones radicales. La vaporosa paleta modernista no borra los rasgos locales, a los que la lejanía dota de un halo misterioso, y Galicia está muy presente en este libro, prologado por el regionalista Manuel Murguía, viudo de Rosalía de Castro y buen amigo del padre del escritor. Las anteriores aventuras galantes y licenciosas son sustituidas por Historias de santos, de almas en pena, de duendes y ladrones, como ilustra el subtítulo, de irregular longitud y estructura. Se narran recuerdos de la infancia, anécdotas locales, a veces con mayor parecido a una redacción muy bien escrita que a un relato, leyendas fantásticas y hasta un cuento gótico, «El miedo», construido a partir de una historia familiar ocurrida cuando su padre trajo a casa una calavera encontrada en sus búsquedas arqueológicas. La prosa modernista no da signos de agotamiento cuando publica Corte de amor (1903), con un subtítulo irónico, Florilegio de honestas y nobles damas, que consolida la frescura de Femeninas.

El Modernismo sirvió a Valle-Inclán para expresar el ocaso del peculiar y poco glamuroso Ancien Régime hispano

Y entonces aparecen las Sonatas, profusamente analizadas por la crítica. Valle-Inclán había comenzado a escribirlas en 1901, cuando está condenado a la inmovilidad mientras se recuperaba de un disparo fortuito en el pie salido de la pistola de Ricardo Baroja, con quien había emprendido una expedición a la comarca de Almadén buscando unas supuestas minas de plata, y se publican entre 1902 y 1905, una cada año. La primera en aparecer, Sonata de otoño, aporta un tono decadente y una perspectiva de tiempo pasado que teñirá para siempre el discurso de su protagonista. Cada una de ellas corresponde a una edad de la vida, según el tópico clásico que va de la primavera al invierno, a un escenario distinto (Italia, México, Galicia y Navarra), y a una mujer: María Rosario, la Niña Chole, Concha y María Antonieta.

En esta primera etapa modernista-sentimental, Valle-Inclán todavía no tiene ácido en la pluma ni se pregunta por la sociedad, por la decadencia o el carácter de España, por la libertad o las desigualdades. Se trata de una literatura galante, donde el principal protagonista, el marqués de Bradomín, se mueve entre monjas, entre caballeros jaimistas retratados con barbas y espadones, entre doncellas ingenuas y condesas maduras con un brillo pícaro en los ojos. Valle-Inclán es solamente un estilista con una enorme sensibilidad para liberar a las palabras de su función utilitaria, con una interminable fantasía adjetival y con un desdén supino por asuntos como la introspección, el reflejo mimético de la realidad o la preocupación social.

Pero al terminar las Sonatas parece haber dicho todo lo que tenía que decir sobre amores antiguos y decimonónicos, sobre casonas con escudos, sobre nobles carlistas y condesas complacientes. Al cabo de una década, ese mundo muestra indicios de fatiga. El Modernismo le ha servido para expresar el ocaso del peculiar y poco glamuroso Ancien Régime hispano, cuya decadencia no sólo lamenta Bradomín: también personajes como Rosita, de Corte de amor, que termina casada con un supuesto rey negro con el que mendiga de un viejo amante unas monedas para jugar en la ruleta.

Como los pintores a los que de pronto un color deja de resultarles fructífero, Valle-Inclán da un giro, regresa de nuevo a lo autóctono gallego y publica Flor de Santidad. Una historia milenaria. En esta obra se funden el Modernismo, que todavía lleva in pectore, con una religiosidad primitiva y auténtica y un realismo tremendista no sólo inédito hasta entonces en su escritura, sino también inimaginable dada su trayectoria. Flor de Santidad es una novela poco conocida, pero clave en su evolución, pues por primera vez aplica el exquisito dominio del lenguaje a una historia realista de la Galicia profunda y terrenal, tan alejada de los temas evanescentes anteriores. Ocurrirá lo mismo con el esperpento, en el que los temas inmemoriales del repertorio narrativo cobran vida al contacto de una estética renovadora.

En definitiva, el Modernismo fue un movimiento necesario, pero fugaz, en la narrativa española. Necesario para depurar el utilitarismo, la abstinencia verbal del último naturalismo, pero fugaz, porque no generó un corpus sólido de obras. Valle-Inclán fue su más talentoso representante, pero terminó superándolo, tal como también habían hecho Rubén Darío, Antonio Machado y un poco más tarde César Vallejo, que evolucionaron hacia un mayor y más hondo humanismo con Cantos de vida y esperanza (1905), Campos de Castilla (1912) y Poemas humanos (1939).

Católico: el carlismo

Manuel Alberca, en su exhaustiva y apabullante biografía sobre Valle-Inclán, La espada y la palabra, afirma que «en lo literario era de una modernidad innovadora y en lo político un ultramontano» (p. 248). Pero la realidad no parece tan monolítica y ningún adjetivo refleja con exactitud la complejidad de sus ideas. Después de leer su narrativa completa, queda muy claro cuáles eran sus ideales estéticos, pero su ideología sigue siendo esquiva, escurridiza e inclasificable, pues si apoyó el tradicionalismo y hasta el fascismo de Mussolini, también elogió las revoluciones rusa y mexicana. De ahí que desconcertara tanto a liberales como a conservadores, que no siempre lo aceptaron en sus listas electorales, como sí había ocurrido con el nítidamente tradicional José María de Pereda, diputado por el Partido Carlista. De ahí también la extraña mezcla de sus amistades: sus cordiales contactos con el republicano Azaña, que lo protegió en más de un ocasión a lo largo de los años, no resultan incompatibles con su catolicismo monárquico; ni la foto dedicada del aspirante carlista don Jaime de Borbón que presidía el salón de su casa lo es con su aliadofilia, ni con el retrato tan favorable que hace de Bakunin en Baza de espadas, ni con su apoyo a la colecta económica a favor de los mineros asturianos presos tras la revolución de 1934. Resulta frívolo imponerle una sola etiqueta, pues siempre hay algo que escapa o chirría, y su tendencia a usar máscaras para mantener a salvo su intimidad y el secreto en que siempre mantuvo sus votos políticos no ayudan a clarificar su pensamiento. Además, con Valle-Inclán no resulta fácil detectar los embustes y la impostura –que tan evidentes se hacen en otros escritores–, no es fácil saber cuándo miente y cuándo dice la verdad. Pese a la leyenda y al anecdotario que generó, del que él mismo fue responsable y que tanto daño le ha hecho al distraernos de su escritura, Valle-Inclán tampoco es un bohemio más entre los bohemios a la parisiense de las primeras décadas del pasado siglo. Posiblemente la realidad no se aleje mucho de la imagen suya que ha ido calando, como por ósmosis, incluso sin leerlo: la de un modernista que llegó desde la sensación a las ideas, la de un filocarlista en su primera época, con manifestaciones públicas de extrema derecha, al margen de su dosis de provocación, que evoluciona hacia un compromiso social desde los primeros años veinte, cuando, en una entrevista con Cipriano Rivas Cherif declara que ha pasado la época del arte por el arte, que ha dejado atrás su torreburnismo: «El escritor debe ir con su tiempo. Hay que hacer literatura política y política literaria» (ibídem, p. 450).

En cualquier caso, en sus años finales (1930-1936), Valle-Inclán muestra un gran escepticismo, que se refleja en su relato de los amenes de la grotesca corte de Isabel II y de las conspiraciones que pueblan El Ruedo Ibérico: «Los vicálvaros han sido siempre enemigos del pueblo, le han fusilado en las calles después de haber subido al comedero encaramándose en sus hombros. Han hecho las revoluciones para traicionarlas al día siguiente» (III, p. 615). Y unas páginas antes, como una premonición, pone en boca de Cánovas que «Toda nuestra historia en lo que va de siglo es un albor de espadas» (III, p. 595): muy poco después la rebelión de Franco dio comienzo a la catástrofe de la Guerra Civil.

Su simpatía por el carlismo es evidente sobre todo en los tres volúmenes de La guerra carlista, aunque Bradomín confiesa que no le importa su derrota militar: «Yo hallé siempre más bella la majestad caída que sentada en el trono, y fui defensor de la tradición por estética. El carlismo tiene para mí el encanto solemne de las grandes catedrales» (II, p. 287). En el primer título, Los Cruzados de la Causa, ambientado en Galicia, predomina el discurso teórico que justifica esa ideología. El marqués de Bradomín, el viejo dandi legitimista regresa a sus lares viejo, cansado y mutilado del brazo izquierdo como consecuencia de un balazo y añora un pasado que ya incluso a principios del XX era una ideología reaccionaria: «En aquel tiempo tuvimos capitanes y santos y verdugos, que es todo cuanto necesita una raza para dominar el mundo» (II, p. 380). Pero en los títulos siguientes, ambientados en Navarra, son los episodios bélicos, de acción, los que sustentan las novelas, y si no fuera por las diferencias ideológicas y de estilo, hay páginas de El resplandor de la hoguera y de Gerifaltes de antaño que equivaldrían a unos episodios nacionales galdosianos. Por más que ambos escritores ocupen distintas trincheras y sus postulados estéticos estén en las antípodas, la influencia de Galdós es más palpable de lo que la crítica ha señalado.

Valle-Inclán no describe una lucha tradicional de grandes ejércitos en combate, sino una guerra de guerrillas, de voluntarios, de campesinos y de monjas enfermeras: «Había imaginado la guerra gloriosa y luminosa, llena con el trueno de los tambores y el claro canto de las cornetas. Una guerra animosa como un himno, donde las espadas fueran lenguas de fuego y el cañón la voz de los montes. Deseaba llegar a la hoguera para quemarse en ella, y no sabía dónde estaba. Por todas partes advertía el resplandor, pero no hallaba en ninguna aquella hoguera de lenguas de oro, sagrada como el fuego de un sacrificio» (II, p. 490). En estas palabras de la madre Isabel resuena Fabrizio del Dongo en Waterloo intentando encontrar la batalla. Y, al igual que en la novela stendhaliana, tampoco aquí aparece la épica clásica. La guerrilla, que elude el duelo directo, la batalla, impide la aparición del héroe antiguo. La emboscada es incompatible con la mitología. Valle-Inclán impregna todo el ciclo carlista de la melancolía de esa pérdida, de la misma atmósfera otoñal que tiñe sus otros libros, consciente de que, desde la aparición del Quijote, la literatura caballeresca y de héroes había quedado atrás. Cervantes había desencadenado una progresiva deflación de la épica de la que el mercado literario nunca se recuperaría, confirmada definitivamente por la novela inglesa y francesa del siglo siguiente. Si hasta el siglo XVIII el héroe que honra su nombre al exponerse con gallardía en el combate era un noble o un caballero, en el XIX podía serlo un burgués o un comerciante, y a partir de los años veinte del pasado siglo puede serlo un obrero, o un parado, o un representante de los bajos estratos de la sociedad, o el Soldado Desconocido que yace bajo una cruz desnuda en una colina de los Vosgos. La historia de la narrativa es un proceso lento, pero imparable, desde la fe al nihilismo, desde la acción del caballero manchego a la pasividad de Oblómov o de Bartleby, de K. o de Meursault, con la estación intermedia de un Fabrizio del Dongo que llega a Waterloo con espíritu de soldado y sale de Waterloo sin haber encontrado la batalla. La inclusión de Valle-Inclán en esta estela confirma su modernidad.

Feo: el esperpento

En 1916, el mismo año en que muere Rubén Darío, Valle-Inclán publica dos libros que anuncian su evolución estética. Por un lado, La lámpara maravillosa, un confuso y deshilvanado ensayo donde escribe, significativamente: «Poetas, degollad vuestros cisnes y en sus entrañas escrutad el destino» (III, p. 911), como dando carpetazo a la estética representada por esa ave, que ya había dado sus mejores frutos en castellano. Al mismo tiempo, el prestigio como escritor bélico que le había granjeado el ciclo de La guerra carlista, así como el manifiesto aliadófilo que había firmado al comienzo del conflicto, influyeron en la invitación del Gobierno francés para que visitara el frente de batalla y escribiera luego sobre el tema. De esa experiencia surgió La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra, piedra clave en su éxodo del Modernismo.

La Media Noche es un libro fallido, que no transmite la terrible intensidad bélica de las trincheras. Valle-Inclán, que llevaba en el genoma la tendencia fabuladora, duda entre la narrativa y el periodismo, entre lo testimonial y lo literario, no coge vuelo y se queda a medio camino entre ambos. Sin embargo, desde el punto de vista filológico, su crónica adquiere una gran relevancia. Darío Villanueva señala cómo aquí no sólo aparecen ya atisbos de lo grotesco; sobre todo se le revela al escritor la visión astral, sobrevenida en la experiencia de sobrevolar las líneas del frente en uno de aquellos pioneros aeroplanos de combate. Dicha visión astral «trae consigo un distanciamiento que germina en objetividad»Darío Villanueva, Valle-Inclán, novelista del Modernismo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 85. y permite la simultaneidad de acciones, narradas en capítulos breves y vivaces, y la multiplicidad de escenarios, desde los Vosgos hasta el mar, que convierten al escritor gallego en un pionero de estas técnicas, más tarde desarrolladas por John Dos Passos, André Gide, William Faulkner o Jules Romains.

En 1921 vuelve a recibir otra invitación oficial para viajar al extranjero, en este caso para asistir en México «a las fiestas del Centenario de la Independencia como huésped de honor del presidente Obregón» (II, p. XCV), que enseguida acepta. A pesar de viajar al margen de la delegación diplomática del Gobierno español, no deja de ser una contradicción que un escritor que ensalzaba en sus textos el tradicionalismo carlista fuera invitado por un gobierno de estirpe revolucionaria, pero es una más de las paradojas que hacen tan difícil clasificar a Valle-Inclán. Su estancia mexicana y sus declaraciones en defensa del indio explotado por el gachupín español provocaron polémicas durante y después de su viaje.

Desde el punto de vista literario, lo esencial es que de esa segunda estancia mexicana nace la novela Tirano Banderas, con la que crea un subgénero que no existía ?la novela del dictador–, cuya posterior bibliografía alcanza una altísima calidad literaria en los autores que han bebido de ella: Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Publicada en 1926, Tirano Banderas incorpora de pleno la estética del esperpento que ya había practicado en el teatro, a la que añade la simultaneidad de escenarios y, en consonancia, el personaje colectivo. La nueva estética genera una irrealidad sonámbula que recorre la narración, que la eleva sobre las anécdotas realistas de represión, de crueldad, de corrupción política y que refleja de un modo muy moderno la pesadilla de la tiranía, tal como lo percibe uno de los ayudantes del tirano: «Había querido animarse con cuatro copas para rendir el parte, y sentía una irrealidad angustiosa: las figuras, cargadas de enajenamiento, indecisas, tenían una sensación embotada de irrealidad soñolienta» (II, p. 864).

Valle-Inclán no fue sólo un escritor de asuntos hispánicos y castizos; también fue cosmopolita, moderno, polifacético

Tanto La Media Noche como Tirano Banderas confirman que Valle-Inclán no fue sólo un escritor de asuntos hispánicos y castizos; también fue cosmopolita, moderno, polifacético, y participó de las características de un Modernismo universal «entendido como una ruptura vanguardista con los valores literarios establecidos en el siglo XIX, como una celebración estética de las epifanías del presente y como una investigación experimental acerca de las posibilidades futuras del arte de la Literatura»Ibídem, p. 9..

En El Ruedo Ibérico, el esperpento se mezcla ya con una preocupación por España propia de la Generación del 98. El ciclo muestra a una Isabel II que, sin la tutoría de militares y monjas llagadas, del Espadón Narváez y de Sor Patrocinio, se siente desvalida, no sabe qué decisiones tomar y su debilidad provocará la llegada de la «Gloriosa», la Primera República, el sexenio revolucionario y, finalmente, la Restauración, donde para Valle-Inclán está el germen de la decadencia que padece el país y de las miserias que lo anegan, el fermento político de las trágicas fiebres del siglo XX, opinión que compartían Azorín, Joaquín Costa y los krausistas.

Cuando se publica, a partir de 1930, las décadas ya han ido pasando y se ha alargado la distancia histórica con respecto a los acontecimientos que narra, lo que permite aumentar la irrealidad del referente y desfigurar el perfil de sus protagonistas. Valle-Inclán utiliza la deformación estética para criticar un país deformado, elección más expresiva que un discurso racional y naturalista o que un análisis político. El esperpento, ya consolidado, resulta una técnica idónea para estilizar la realidad y escapar del psicologismo naturalista, del que renegó siempre, para narrar unas situaciones grotescas, protagonizadas por una abigarrada multitud de personajes grotescos en escenarios múltiples, desde el bandolero a la reina, desde el aristócrata al mayordomo, desde el general al anarquista. Las asonadas militares que amenazaban la vida pública debían de ser muy trascendentes, incluso trágicas, para los españoles de 1868, pero, después del siniestro golpe militar de 1936, a los españoles de ahora nos parecen juegos de soldaditos.

Con el incompleto El Ruedo Ibérico se cierra su obra. Como he dicho arriba, Valle-Inclán evolucionó desde el Modernismo al esperpento, desde la sensación al compromiso o, al menos, a su peculiar compromiso. Y en ambas estéticas desplegó su inmenso talento lingüístico. Por eso es un referente para quienes aprecian sobre todo una literatura que sólo sea literatura, pero es menos valorado por quienes creen que la literatura también tiene que ser memoria, denuncia, emoción, psicología, historia, filosofía, derecho, religión, sociología… Y, en efecto, no les falta razón a estos últimos, al menos en lo que se refiere a su narrativa. Valle-Inclán es un virtuoso del lenguaje que pone el idioma a arder, pero si hay que señalar una carencia, es que ese estado de incandescencia da más calor que luz, apenas ilumina los conflictos morales, ontológicos o emocionales de la condición humana. Su modernismo activa un vocabulario original y brillantísimo, pero no un nuevo protocolo para fundar con esas palabras una nueva realidad e incorporar nuevos temas al arcón novelesco. Para haber llegado a ser como esos escritores, coetáneos suyos, que alumbraron su misma época, como esos poderosos correos literarios que trasladaron la herencia del espíritu de una generación a otra, enriqueciéndola, y que han saltado fronteras, idiomas y siglos (Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann, Virginia Woolf, Robert Musil), le faltó dar un tercer paso: desde el esperpento hacia un humanismo personal y trascendente. Valle-Inclán no supo o no quiso darlo.

Eugenio Fuentes es autor de un volumen de cuentos, Vías muertas (1997), otro de artículos periodísticos, Tierras de fuentes (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2010) y de los ensayos literarios La mitad de Occidente (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2003) y Literatura del dolor, poética de la bondad (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2013). Su detective privado Ricardo Cupido ha protagonizado sus novelas La sangre de los ángeles (Alba, Barcelona, 2001), Las manos del pianista (Barcelona, Tusquets, 2003), Cuerpo a cuerpo (Barcelona, Tusquets, 2007), El interior del bosque (Barcelona, Tusquets, 2008), Contrarreloj (Barcelona, Tusquets, 2009) y Mistralia (Barcelona, Tusquets, 2015). Es autor también de Venas de nieve (Barcelona, Tusquets, 2005) y Si mañana muero (Barcelona, Tusquets, 2013).