Una primera versión de este trabajo apareció en el libro de Miriam Tey (edt.), Hombres y sombras, ED libros, Barcelona, 2020.

En las elecciones del 2019 el partido Unidos Podemos cambió el género gramatical de su nombre y se presentó como “Unidas Podemos”. Según dijeron entonces sus dirigentes, la modificación respondía a un cambio en sus énfasis ideológicos: el feminismo estaba en el centro de su proyecto emancipador. Una noble inspiración que, hasta donde se me alcanza, no vino precedida de debates previos. Algo, sin duda, sorprendente: no resulta fácil transitar de los clásicos del populismo al feminismo postgénero de la cuarta ola, o, por contextualizarlo socialmente, de los mundos de los bandidos y los rebeldes primitivos de que nos hablara Hobsbawm a los lisérgicos ecosistemas de la academia norteamericana. A la espera de tener ocasión de disfrutar de los robustos argumentos que nos ayuden a entender la transición, creo que para explicar esa mutación hay que acudir a las singulares –y deprimentes—circunstancias de ciertas facultades de ciencias sociales, en escaso trato con el afán de claridad, y, sobre todo, al apreciable olfato –que algunos calificarían como oportunismo– de Iglesias acerca de por donde circulan de los vientos de la historia: de la historia de las mercancías ideológicas, no de la historia material, preciso.

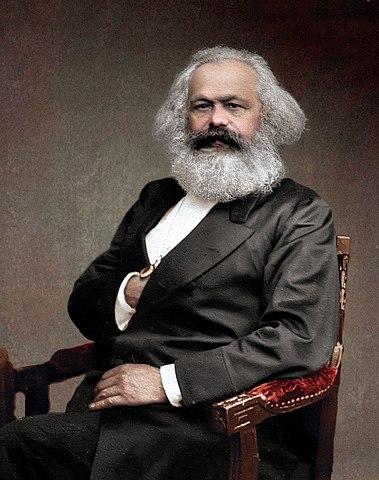

En esencia, esos vientos nos informan de un relevo en el fantasma que recorre el mundo, según la célebre primera frase del Manifiesto Comunista. El feminismo estaría llamado a sustituir al socialismo como movimiento emancipador. UP, con su cambio de nombre, no haría más que reconocer esa circunstancia: el feminismo como el nuevo socialismo. Quizá me exceda en la aplicación del principio epistémico de caridad, pero creo que se da en los entornos de UP un genuino compromiso con la convicción de que el feminismo constituye el relevo del socialismo. Esa convicción general encontraría avales en una serie de tesis –de desarrollos argumentales– que analizaré aquí (y que, dicho sea de paso, también suscribe parcialmente una parte de la derecha, que, obviamente, no establece ninguna continuidad entre tales desarrollos y la tradición socialista y que, en ese sentido, acierta por caminos errados, pues, al hacer suyos esos (pésimos) argumentos, confirma que los argumentos no reclaman filiaciones socialistas).

Tales tesis, conviene aclararlo, no forman parte del argumentario de UP, al menos hasta donde conozco. Pero sí pienso que, en diversos momentos y con diversa intensidad, esas tesis han sido defendidas por quienes han pretendido establecer algún tipo de equiparación entre el socialismo y el feminismo. Ese es el asunto central de este texto: la (inexistente) continuidad entre el socialismo (marxista, si se quiere) y el feminismo (o, por precisar: una serie de tesis comunes presentes en diversas variantes del feminismo). En detalle, discutiré cuatro tesis: a) las mujeres, en tanto que tales, son objeto de explotación; b) las mujeres deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida social; c) las mujeres deben disfrutar de derechos especiales; d) las mujeres participan de una perspectiva epistemológica excepcional.

¿Qué feminismo?

Resulta complicado discutir sobre feminismo. Entre otras razones porque no se sabe muy bien de qué se habla. Apenas iniciado el debate, no es raro que nuestro interlocutor haga uso del comodín “eso no es el verdadero feminismo”. Y no cabe lamentarse. Primero, porque es un proceder común. Salvo en el caso de las disciplinas consolidadas, de las ciencias duras, y no siempre, las teorías, y aún más las filosofías, presentan contornos desdibujados, huidizos. Sucede paradigmáticamente en los gremios estéticos: resulta imposible precisar un conjunto de condiciones individualmente necesarias y conjuntamente suficientes que permitan calificar a un autor como “clásico”, “romántico” o “moderno”. Aquellos a quienes normalmente llamamos “clásicos”, “románticos” o “modernos” guardan entre sí un aire de familia: se parecen todos, pero no todos se parecen en lo mismo. Y también sucede con los términos políticos: cuántas veces hemos escuchado, en mitad de una conversación, “es que eso no es democracia”, “el socialismo verdadero es otra cosa” o “depende de qué entiendas por liberalismo”.

Resulta complicado discutir sobre feminismo. Entre otras razones porque no se sabe muy bien de qué se habla

No siempre hay deshonestidad en ese proceder. Es un modo, quizá tosco, de reconocer que nos encontramos ante genuinas dificultades, ante realidades que no permiten tratamientos simples. Conceptos como “inteligencia” o “belleza” son objetivamente imprecisos. Mejor dicho, aunque sean claros, designan realidades imprecisas, vagas. No cabe una respuesta simple ante preguntas como “¿Pepe es tonto?” o “¿Juan es guapo?”. No todo el mundo es Einstein o Abundio, Adonis o Picio. Hay predicados que solo admiten dos valores de verdad, como “estar embarazada” o “pesar ochenta kilos”, y otros, muchas, como “ser inteligente” o “estar delgado”, cuyo valor de verdad no se resuelve de la misma manera. Para afinar en el tratamiento de esas realidades graduales se ha desarrollado incluso una teoría matemática, la teoría de conjuntos borrosos, que se ocupa con precisión de cómo abordar realidades imprecisas. Los conceptos están claros, aunque las realidades no lo sean. Es bueno saberlo. Por ejemplo, cuando nos piden que respondamos a preguntas como “aclárate, ¿me quieres o no?”, podemos cabalmente responder: “pues tengo claro que mi emoción es confusa”. El problema no es del concepto “querer”, sino de la complicada realidad. En el caso de la historia de las ideas, al tratar sobre el liberalismo o sobre la democracia, es importante reconocer estas complicaciones. Quizá con el feminismo sucede algo parecido.

Hay otra dificultad para hablar de feminismo: sus múltiples variantes. U olas, según la terminología acuñada por Rebecca Walker, cuando retrospectivamente reescribió la historia del movimiento hasta ella misma, instalada en la ola que juzgaba última, la tercera; aunque naturalmente ha sido cuestión de tiempo que su ola fuera desbordada por una nueva, la cuarta (de momento). Tampoco aquí hay originalidad. Basta con pensar en las múltiples variantes del marxismo, casi todas cainitas: trotskistas, leninistas, maoístas. O del liberalismo: conservador, utilitarista, igualitario. Puestos a hilar fino, quizá, cabe destacar una singularidad en el feminismo: las variantes han ido proliferando en forma de escuelas, incluso de revistas académicas. Así, incluso la sobria y precisa Stanford Encyclopedia of Philosophy, poco dada a alentar inflaciones léxicas, distingue, entre otros, “Feminismo liberal”, “Feminismo científico”, “Feminismo continental” y “Feminismo pragmático”. Y, con todo, el inventario de la prestigiosa enciclopedia no deja de ser austero si se compara con cualquier recopilación de pensamiento feminista. Les invito a probar en Google: combinen “feminismo” con cualquier tradición filosófica (“marxista”, “existencialista”, “positivista”, “posmoderno”, etc.) y encontrarán a alguien cultivando el género. No creo que esa peculiar proliferación sea ajena a que el feminismo actual, en su desarrollo y consolidación, debe menos al hogar, la calle o la fábrica quea las facultades universitarias, como se deja ver en su definitiva ubicación institucional merced a los llamados “estudios de género”. Previsiblemente, ese proceso ha acabado por inocular al feminismo muchos de los vicios sectarios de la reciente cultura académica, la misma que ha nutrido la deprimente evolución del pensamiento progresista en los últimos años.

Pero no me interesa ahora seguir ese hilo, sino atenerme a una de sus consecuencias metodológicas o, con menos pompa, prácticas: resulta más eficaz discutir tesis feministas que discutir al feminismo tout court. Como anticipaba, aquí abordaré unas pocas tesis asociadas a una concepción general del feminismo según la cual este vendría a ser una continuación –o una variante actualizada– de una aspiración emancipatoria que históricamente encarnó el mejor movimiento socialista, aquel que se presentaba como una extensión de ideal ciudadanía. Mi estrategia consistirá en destacar cuatro tensiones entre argumentaciones feministas relativamente frecuentes y conceptos de la tradición socialista relacionados con su genealogía ilustrada: libertad, igualdad, universalidad y racionalidad. Mi reflexión se limita a mostrar que tales argumentaciones se alejan de la tradición ilustrada-socialista. Aunque creo que hay razones para defender esa tradición, no las expondré aquí. Pero antes un breve recordatorio del hilo que lleva desde el ideal ciudadano al socialismo.

El socialismo en la tradición ciudadana

En Versalles, el 4 de agosto de 1789, apenas transcurrido un mes desde la toma de la Bastilla, acabó el régimen señorial. La Asamblea Nacional francesa mediante la promulgación de dieciocho decretos abolió el feudalismo, las prerrogativas de la nobleza, el diferente trato a ciudades, provincias o corporaciones. Los “derechos” ya no dependerían de lo que el rey decidiera –o acordara—con éste o aquel gremio, estamento o territorio. Ya nadie podría disponer arbitrariamente de la vida de los otros. Se terminaron los privilegios de cuna o de territorio. Todos tendríamos los mismos derechos. El gobierno de las leyes, no la voluntad del monarca, garantizaría la libertad de los ciudadanos.

Tres semanas más tarde, el 26 de agosto de 1789, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, consagrada definitivamente en 1791, cuando se convertiría en el prefacio de la Constitución. En una versión mejorada, la de 1793, la Declaración se acabaría por incorporar a la Constitución de ese mismo año, la más radicalmente democrática de las escritas por los revolucionarios franceses. Cada uno de esos pasos suponía un ahondamiento de la aspiración universalista capturada en su nombre: se trata de los “derechos del Hombre y del Ciudadano”, no de estos o aquellos franceses. Con todo, la declaración ya había sido criticada antes, en 1791, cuando Olympe de Gouges recordó que esos derechos presentados como universales no lo eran tanto, que no pocas veces ignoraban a las mujeres. No reclamaba unos derechos especiales para las mujeres, sino los derechos de todos. Lamentaba que lo que parecía de alcance general, en realidad no lo fuera. Pero sobre el objetivo no había duda: derechos universales y válidos para cualquiera.

Los derechos habían nacido para acabar con los privilegios, con los tratos especiales y diferenciados de señores feudales, del clero, de los gremios, con los fueros de estos o aquellos territorios. El ciudadano tendría los mismos derechos allá donde estuviere, los mismos en Murcia que en Barcelona. Se ponía fin a un mundo en el que monarca era dueño de sus posesiones a título personal, como somos dueños de nuestros bienes, que podemos legar, vender o repartir, y disponía de sus súbditos como nosotros disponemos en nuestra casa del visitante o del empleado, a quienes dejamos entrar o podemos echar sin que puedan decir esta boca es mía. Con las revoluciones democráticas todo cambió. La nación, el territorio enmarcado en unas fronteras, ya no será propiedad del monarca, sino de todos. De todos a la vez, en todas partes, sin prerrogativas especiales. Nadie será dueño de parte alguna de la nación ni habrá un trato diferente según donde viva. La condición de ciudadano será, por así decir, un bien público, esto es, un bien sin rivalidad ni exclusión: a nadie cabe excluir de su disfrute y el disfrute de uno no excluye el de los demás. Comunismo en su sentido original.

El socialismo se tomará en serio las implicaciones de aquel ideario. Para empezar, reclamando la extensión del sufragio universal

El socialismo se tomará en serio las implicaciones de aquel ideario. Para empezar, reclamando la extensión del sufragio universal. Debían poder votar todos, no solo los ricos. Y con el tiempo añadirán: no solo los propietarios; no solo los varones; no solo los blancos. No será el primer añadido, la única extensión del principio: se ampliarán los individuos y se ampliarán los asuntos. Sí, lo primero, es asegurar que nadie esté sometido a la voluntad de los otros, la elemental libertad que asegura la ley. Pero hay algo más, otras formas de desigualdad: venir al mundo en una familia rica asegura el acceso a mejor educación, a mejor sanidad y, también, a mejores posiciones sociales; y otras formas de arbitrariedad y, por ende, de injusticia (más poder de negociación, capacidad de imponerse a quienes no tienen nada, a los proletarios). El “linaje del tener” del que hablaba Cervantes: otros privilegios de cuna, otras violaciones de la igualdad.

La crítica consecuente a la sociedad estamental supone la descalificación de la determinación de origen. En la hora de la justicia y de los derechos, lo que importa no es de dónde venimos sino lo que hacemos. La cuna no justifica tratos especiales. No parece justificado que nadie sea castigado o premiado por lo que no ha decidido, por la familia o la región de la que procede, por lo que no es el resultado de una elección o de un esfuerzo especial. Dicho de otro modo: debemos asumir las consecuencias previstas de nuestras decisiones, lo que elegimos, el resultado de nuestros esfuerzos o vagancias. Ese programa valdrá para todos en todas partes. Tanto en la fábrica, ejercicio cotidiano de poder despótico, como en la casa. Tanto en nuestro país como en el mundo. La emancipación no será de unos cuantos, sino de la humanidad. Lo que vale para unos valdrá para todos.

Ese es, resumido, el programa de las revoluciones democráticas que el socialismo radicalizará. Vamos a desgranar los asuntos presentes en ese guion de ciudadanía y tasar al feminismo a su luz: libertad, igualdad, universalidad y racionalidad.

Libertad o explotación

En el Antiguo Régimen la ley era la voluntad del rey. En la secuencia completa: A Deo rex, a rege lex (“De Dios el rey, del rey la ley”). No es un mal resumen del despotismo. En un régimen señorial o esclavista no hay verdadera libertad. Incluso aquellos que “hacen lo que quieren” lo hacen bajo la autorización del señor. Un rey paternalista, que procura el bien de sus súbditos, no es menos déspota que un rey cruel. Quizá les permite hacer lo que quieran, pero, finalmente, están sometidos a su voluntad. Está en manos del señor que lo dejen de hacer. Dispone de un poder arbitrario. Es un déspota, como el gánster o el etarra. Quienes son libres “porque les dejan” están tan sometidos como aquellos a quienes no les dejan. No son, en rigor, libres.

Las revoluciones democráticas cambiarán el guion. La ley era la voluntad de todos, decantada en un proceso democrático, sin ser la de nadie en particular. “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación”, proclamaba el artículo tercero de la Declaración de los Derechos de 1789. La precisión venía en los artículos sexto y cuarto: “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad”, “Estos límites (a la libertad) solo pueden ser determinados por la ley”. El imperio de la ley (A Government of Laws and not of Men) significa exactamente eso. La ley no es enemiga de la libertad, sino su garantía. Impide que el poderoso imponga su voluntad. No importa si esa voluntad es buena o mala. La ley, que asegura la libertad, acaba con la arbitrariedad. Es la idea republicana de libertad: como ausencia de dominación.

Desde esta perspectiva, ciudadana, se entiende mejor la situación de las mujeres. Buena parte del discurso feminista establece una equiparación entre las mujeres y la clase obrera o los esclavos. Todos ellos estarían explotados, en el sentido elemental del clásico marxismo: aportarían más (valor en trabajo) de lo que reciben (valor en forma de bienes). Una descripción que no vale para las mujeres en tanto que tales. Por supuesto que hay mujeres explotadas, pero no son explotadas por ser mujeres. También hay hombres explotados, incluso hombres blancos explotados. Pero ni unas ni otros son explotados en virtud de su condición sexual o del color de su piel. Para la tradición socialista, explotados lo son, en un sentido elemental, esclavos o trabajadores: aportan más de lo que reciben. No podemos concebir, salvo en casos muy forzados, de pirueta conceptual, un obrero o esclavo explotador, al menos mientras las palabras “obrero” y “esclavo” mantengan su sentido habitual. Pero sí que reconocemos la existencia de mujeres que, sin perder su condición de mujeres, son explotadoras. Ni todas las mujeres están explotadas, ni todos los explotados son mujeres. Sencillamente, ser mujer no es condición necesaria ni suficiente para ser explotado.

Eso sí, y esto es lo importante: una mujer puede resultar explotadora –en el sentido precisado en el párrafo anterior– sin dejar de ser víctima de una situación injusta. Muchos marginados o excluidos sociales, los “desechables”, por utilizar la eficaz y bárbara expresión colombiana, o el lumpenproletariado, en el léxico de Marx, que no participan de la producción y van tirando como pueden, son objetivamente explotadores: aportan menos de lo que reciben. Y, sin embargo, podemos considerar injusta su situación. Se puede ser un explotador sin dejar por ello de estar sometido a una injusticia. En el caso de las mujeres, las injusticias de las que han sido –y son– víctimas se entienden mejor desde la idea de libertad descrita, la republicana. En un sentido general, estaban sujetas a la voluntad de los varones, a su poder arbitrario. Si acaso, les dejaban hacer, les consentían o autorizaban: a tener una cuenta bancaria, a conducir, etc. Como a los niños o a los discapacitados (que también son explotadores, que también reciben menos de lo que aportan). Desde esa perspectiva se comprenden, también, sus “privilegios”: menor presencia en las guerras, en los trabajos arriesgados o difíciles; mejor trato judicial o penitenciario. A la hora de escapar a un naufragio o a un incendio, “las mujeres y los niños primero”. Si en el naufragio hay esclavos u obreros, serán los primeros sacrificados, la carne de cañón. Las mujeres se incluyen en el lote de las criaturas. No se las considera adultas y alguien debe tomar decisiones por ellas. No cuesta reconocer algo de eso en no poca legislación de género: protecciones especiales que parecen negar a las mujeres la autonomía a la hora de tomar decisiones acerca de cómo llevar sus vidas.

Repárese en una consecuencia de lo anterior: acabar con la dominación de las mujeres no conlleva implicación –salvo que se fuerce mucho el argumento– anticapitalista especial. La diferencia con el socialismo es radical. Para los socialistas, acabar con la explotación de los trabajadores reclamaba de manera casi inmediata acabar con el capitalismo. (En los detalles no es tan evidente esta exigencia anticapitalista, al menos por dos razones. Porque la tesis de la explotación de los trabajadores tal y como se ha contado –recibir menos valor del que se aporta– se apoya en una teoría económica disputada en sus versiones más comunes: la teoría del valor trabajo, según la cual la fuente última y única de valor es el trabajo. Y también porque, implícitamente, la aspiración a acabar con el capitalismo parece asumir la posibilidad de encontrar sistemas no explotadores, algo discutible: al cabo, incluso para Marx, en el socialismo –no así en el comunismo– también hay explotación dado que los trabajadores no recibirían el producto completo de su trabajo)Las repetidas cautelas expresadas en el texto respecto a la teoría de la explotación asociada a la teoría del valor trabajo responden al reconocimiento de la posibilidad de elaborar una teoría de la explotación independiente de la teoría del valor trabajo. Así, John Roemer la ha redefinido de manera analíticamente precisa apelando a las consecuencias distributivas del desigual acceso a los medios de producción. En su Teoría general de la explotación (1982) la explotación se define en términos de alternativas hipotéticas bajo las cuales podría irle mejor al explotado: un individuo es explotado si su situación material pudiera ser mejorada con una distribución igualitaria (más justa) de los medios de producción. Desde esa perspectiva, sí que hay implicaciones anticapitalistas en terminar con la explotación..

Acabar con la dominación de las mujeres no conlleva implicación –salvo que se fuerce mucho el argumento– anticapitalista especial

Pero, con todas las cautelas, sí que hay una relación estrecha entre terminar con la explotación y terminar con un sistema que se sostiene en la explotación. Algo que no sucede en el caso de las mujeres: acabar con su falta de libertad, con su condición de dominadas, no tiene implicaciones inmediatamente anticapitalistas. Buena parte de las conquistas de las mujeres (derecho al voto, desaparición de la autorización paterna o del marido para abrir una cuenta bancaria o para conducir, etc.), que han eliminado las formas más burdas de dominación, se han realizado en sociedades capitalistas. De hecho, en ocasiones, no pocas de esas conquistas han sido resultado, más o menos indirecto, de su incorporación al mercado de trabajo: al disponer de autonomía económica, han podido decir “no” y poder decir “no” es un requisito de la libertad republicana. Es más, el mercado –al menos el mercado perfecto– elimina las desigualdades retributivas de los sexos: el empresario contratará a aquel que realice el mismo trabajo por menos salario (lo que no excluye que se penalice a las mujeres por su condición de gestantes). Por supuesto, que se pueden dar injusticias asociadas a la distribución de tareas no asignadas por el mercado, como el trabajo doméstico o del cuidado –que, en la medida en que no están retribuidos, propician situaciones de explotación–, o derivadas de tutelas (“mejor no dediques tanto tiempo al trabajo o no asumas trabajos tan competitivos”), pero, en rigor, no se trata de injusticias derivadas del mercado, sino de otra cosa, que tiene que ver con la libertad y el paternalismo.

La igualdad o el paternalismo

Si levantamos vuelo filosófico, en el trasfondo de las revoluciones contra el régimen señorial se puede reconocer la presencia de una suerte de principio según el cual solo están justificadas aquellas desigualdades relacionadas con decisiones o elecciones de los individuos. Ese era el sentido último de la eliminación de los privilegios de las sociedades estamentales. Parafraseando a los revolucionarios estadounidenses y su “no taxation without representation” (“ninguna tributación sin representación”), podríamos formularlo –y se ha formulado– con el lema: “ninguna desigualdad sin responsabilidad” (“no inequality without responsibility”). Un principio que, si se piensa bien, de un modo u otro, asumimos casi todos, no solo aquellos convencionalmente calificados como socialdemócratas. Sin ir más lejos, lo incorporan, no siempre a sabiendas, los liberal-conservadores cuando, al criticar el paternalismo del Estado del bienestar, apelan a la libertad de cada cual para labrarse su vida, a que debemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Puesto que no somos niños, dicen, el Estado no debe protegernos de nuestras irresponsabilidades: que “cada palo aguante su vela”. Si yo me entrego a la vagancia, el vicio o la molicie, nadie tiene la obligación de salvarme de la previsible ruina. Ahora bien, no parece que forme parte de nuestras decisiones nacer con cierto color de piel. O con cierto sexo. O en cierta región. O familia. Por ende, no se justificarían desigualdades derivadas de esas diferentes circunstancias. La ciudadanía es, en el fondo, la igualdad en serio.

Desde una perspectiva programática, la tesis de que solo están justificadas las desigualdades derivadas de decisiones responsables tiene una traducción relativamente inmediata en propuestas destinadas a garantizar que todos puedan elegir en las mismas condiciones qué quieren hacer y cómo quieren vivir. Se busca algo más que una simple igualdad de oportunidades, que descuida que unos llegan al mundo con un pan bajo el brazo y otros con un yunque atado al pie, pero sin llegar a una insensata igualdad de resultados, a que todos quieran lo mismo y obtengan lo mismo. Tampoco se trata de crear una carrera para cada cual, sino de que todos comiencen la carrera con las mismas posibilidades, no solo formales sino también materiales. Es sencillo: todos han de estar en iguales condiciones, si lo desean, de optar a lo mismo, sin que puedan afectar a su éxito circunstancias ajenas a los méritos o talentos requeridos para el buen desarrollo del empeño. Circunstancias entre las que se incluyen, además de las materiales, de ingresos y recursos, telarañas mentales, prejuicios y estigmatizaciones de tareas y actividades. Una vez corregidas esas fuentes de desigualdad, cada uno debe ser libre de hacer con su vida lo que quiera y pueda. Por supuesto, entre las características que normalmente enrarecen las aspiraciones igualitarias, se incluyen, además del origen familiar, el color de la piel o el lugar de nacimiento. Y la condición sexual.

No estoy seguro de que el feminismo –o al menos cierto feminismo– esté comprometido con esta idea de igualdad. Pensemos, por ejemplo, en ciertas interpretaciones de la desigual presencia entre hombres y mujeres en actividades laborales, académicas o domésticas. En no pocas ocasiones, tales desigualdades se consideran, sin más, una demostración de injusticia. Y sin duda, con frecuencia, así es. Lo es de manera inmediata si se prohíbe el acceso a las mujeres o se estigmatiza a aquellas que realizan tareas “masculinas”. Hasta ahí poco que discutir. Pero cuidado con malinterpretar el sentido de la desigual presencia. De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, la defensa de la igualdad requeriría eliminar cualquier restricción legal y, también, garantizar que la condición sexual no se traduce en disparidades materiales (en educación) o culturales (el clásico “esa no es cosa de mujeres”) que dificultan la igual posibilidad de acceso. A partir de ahí, si nos tomamos en serio la autonomía de las personas, estamos obligados a respetar sus decisiones acerca de qué hacer con sus vidas. No se trata de que en los trabajos o actividades retribuidas estén todos en todas partes con independencia de sus preferencias o capacidades. Una vez se ha garantizado la igualdad, una vez eliminadas las barreras que impiden el acceso a ciertas carreras o la estigmatización de género de las actividades, la dispar presencia no demostraría otra cosa que diferencias genuinas en las preferencias. O en las capacidades. El problema, por ejemplo, no sería la escasez de mujeres en las carreras de ciencias, en el STEM (acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), por lo mismo que no lo es su sobreabundancia en las carreras humanísticas, en ciencias sociales o en medicina. Si nos preocupa la igualdad, para empezar, debemos impedir cualquier forma de poder arbitrario en la relación laboral y garantizar las condiciones (legales, materiales, culturales) que aseguren una igual posibilidad para elegir planes de vida, incluidos los quehaceres. Una vez asegurada la igualdad, habría que dejar a cada cual confeccionar su vida según le dicten sus hormonas, sus lecturas o sus capacidades. Desaparecidas las barreras, explícitas e implícitas, las diferencias en ingresos y actividades nada nos dirán de injusticias de género, aunque puedan apuntar a otras injusticias. Mostrarán la exacta medida de la libertad de cada cual para hacer lo que prefiere con su vida. Podremos estar seguros de que son genuinas elecciones lo que algunos ven como condenas. Otra cosa es que se considere que, con independencia de lo que las mujeres quieran, deban preferir ciertas cosas… que no prefieren. Pero eso tiene otro nombre: paternalismo. De nuevo, como con los niños o los ancianos. De momento, lo confirmado es que en las sociedades en donde se han alcanzado mayores cuotas de igualdad y el sexismo está menos presente, en aquellas donde hay más libertad real para elegir, hay menos mujeres interesadas en las carreras de STEM. También sabemos que en esos mismos países los hombres y las mujeres difieren más en rasgos de personalidad, simplemente porque tienen un grado de libertad mayor para desplegar sus capacidades.

Universalidad o tribalismo

Abolir los privilegios suponía, a la vez, eliminar las barreras de acceso. Por ejemplo, a los cargos públicos. Ya no estarán limitados a los varones, a los católicos o a quienes puedan comprarlos (por más que, hasta bien entrado el siglo XIX, se siga reservando la carrera militar a los aristócratas o la administración a quienes pujan por los cargos). No cabe excluir a nadie de ninguna posición. Preciso: no cabe excluir arbitrariamente, sin razones objetivas. No hay arbitrariedad en excluir a los invidentes a la hora de conducir autobuses mientras nuestra tecnología sea la que es. Pero sí la habría en excluir a las mujeres o a los negros. Todos han de poder estar en todas partes. Todos en la liga de todos no es lo mismo que una liga para cada uno. En 1963, en Alabama, Vivian Malone y James Hood no aspiraban a una universidad aparte para los negros. Ellos querían acceder a la universidad de todos. Lo otro, la universidad para negros, es el apartheid. Una cuestión diferente es que, cuando todos puedan realmente acceder a todas partes, esto es, sin impedimentos legales, materiales o culturales, se opte por estudiar “aparte”. Una cosa es que no se permita entrar a gays, negros o mujeres a bares o gimnasios y otra –no exenta de problemas– que, una vez asegurada la existencia de bares o gimnasios en los que todos pueden entrar, puedan existir bares o gimnasios en los que solo puedan entrar gays, negros o mujeres.

Abolir los privilegios suponía, a la vez, eliminar las barreras de acceso. Por ejemplo, a los cargos públicos

Se trata, al final, de asumir un punto de vista común, humano, si se me permite la cursilada. Con no pocas ingenuidades en los detalles, la Ilustración, de acuerdo con su compromiso racionalista, tenía una vocación de universalidad. Si una ley o institución era defendible, lo sería para todos. Y si un argumento valía, valía para cualquiera. Quien dijera que no, tendría que proporcionar razones y, por eso mismo, por aspirar a persuadirnos, a nosotros y a cualquiera, estaría comprometiéndose con una elemental pretensión de universalidad, imparcialidad o como queramos llamarlo. Por supuesto, de rondón, en la aspiración ilustrada se colaban valores de todos que eran, a lo sumo, de parte. Pero importa el orden conceptual de fundamentación: las propuestas no se defendían por ser “nuestras”, por la identidad, la tradición o la historia, por ser “de Occidente o cristianas”, sino por su base racional y, por lo mismo, se podían revisar si se mostraba que no tenían otro fundamento que la identidad, la tradición o la historia. La aspiración era indiscutible: los principios, sostenidos en la razón (o en unos “derechos naturales”), alcanzaban a todos en todas partes.

Los revolucionarios aspirarán a sustituir, como fuente de la argamasa social, las herencias locales, las tradiciones y la historia, singulares por definición, por principios y reglas con vocación de alcance general, que cristalizen en los derechos humanos y en los ideales constitucionales, en los códigos civiles para empezar. Las recopilaciones, más o menos ordenadas, de preceptos o normas, esas que, según nos dirán los reaccionarios del siglo xix, traducen la particular identidad de cada pueblo, dejarán paso a constituciones jerarquizadas conceptualmente. Aunque nunca consumado, el ideal era claro: la razón, de alcance universal, sostendrá los principios y avalará conclusiones, extraídas mediante “deducciones” de esos principios. Sobre esa base se condenarán sociedades y se aspirará a cambiarlas. Sin concesiones a relativismo alguno. La aspiración revolucionaria no reconocerá peculiaridades ni fronteras. Los mismos principios, esos que permiten condenar como injustas ciertas situaciones, valdrán en todas partes.

El socialismo heredará esa disposición universalista asociada a la razón. Es una de las bases de su compromiso internacionalista, frente a nacionalismos y tradicionalismos. Sin ir más lejos, La Internacional, el famoso canto revolucionario, presenta a los revolucionarios, como “la razón en marcha”. La emancipación se refiere “al género humano”. Sin que importen diferencias o identidades. Existen, por supuesto, pero no justifican nada: “El pasado hay que hacer añicos”. Es cierto que, en ese proceso de “realización de la razón”, los socialistas otorgarán un papel fundamental a la clase obrera pero solo en la medida en la que resulta el sujeto activador de la historia, desencadenante de la emancipación de todos. En el capitalismo cumplía una función de protagonista de forma parecida a la que, en una fase anterior, le había correspondido a la burguesía. La disolución de las clases era la materialización de la realización de la razón. En ese sentido, el compromiso del socialismo con la clase obrera era circunstancial. La clase obrera encarnaba en cierto período histórico los intereses generales. Como antes los había encarnado la burguesía. El objetivo último era la desaparición de las clases, la emancipación de la humanidad, de todos. De eso iba el guion que sostenía El Manifiesto Comunista: “El poder político en sentido estricto es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si mediante la revolución (el proletariado) se convierte en clase dominante y, en cuanto clase dominante, suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime, al mismo tiempo que estas relaciones de producción, las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y, por tanto, su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos”.

Que el “sujeto revolucionario”, por utilizar la fórmula clásica, resultase cambiante es la mejor prueba de que el socialismo no asumía la defensa de un segmento en particular. Sucedía que. por diversas circunstancias, en el capitalismo la clase obrera estaba en el centro del proceso emancipador: creadora de riqueza, explotada, sujeto de necesidades que el capitalismo no podía atender, interesada en el cambio, etc. El compromiso con la clase obrera no obedecía a que estuviera en miserables condiciones, a que experimentara un sufrimiento especial, sino a que encarnaba, hegelianamente, la razón de todos, la emancipación humana. Solo así se entiende la valoración (negativa) por parte de Marx de otros excluidos, aquellos a quienes llamaba “lumpenproletarios”, según su clásica –y cruel– caracterización en El 18 brumario de Luis Bonaparte: “Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème: con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de Diciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”. Marx no niega que estén mal, tan mal como los obreros, pero no ve en ellos universalidad alguna, razones de especie, si se quiere. Las que sí encontraba en la clase obrera, las que conducían a una sociedad en donde no quedaría nadie aparte.

Racionalidad o solipsismo

La discusión anterior también tiene implicaciones epistémicas y políticas, democráticas. La aspiración universalista era, también, una aspiración a eliminar las telarañas mentales y los sesgos (alienaciones, en una de las acepciones de tan polisémica palabra) con que abordamos la realidad. La desaparición de las clases conllevaría la desaparición de los idola tribu, de los prejuicios y perspectivas distorsionadas que enturbian la conversación. Algo que también valía para la clase obrera, cuyo punto de vista no dejaba de reconocerse como parcial, como incompleto. La aspiración última, y el sentido general de la revolución de los socialistas, es recalar en una perspectiva compartida, de la humanidad. “La razón en marcha” de La Internacional.

La crítica socialista a la sociedad capitalista responde, en buena parte, a su falsa universalidad, a que presenta como de todos lo que es parcial, los valores burgueses, entre ellos la idea de justicia, a la que criticará por no ser “verdadera justicia”. Así, Marx, en algunos pasajes de La ideología alemana (1846) y, también, en el Manifiesto comunista (1848), descalifica cualquier idea de justicia o de moralidad como “basura ideológica”, como ideología en el sentido más vulgar del término: un pensamiento que busca legitimar una situación, que pretende presentar un ethos específico, asociado a un orden social, el burgués, como una «teoría autónoma y abstracta», universal. Afirmar que es justa la relación de intercambio entre el trabajador y el empresario, que el trabajador es libre de establecer la relación contractual, es confundir el trasfondo de la historia: una situación de opresión que obliga a aceptar a quien nada tiene algo muy parecido a un chantaje. No sólo eso: a la luz de su teoría económica, cuando se examina lo que se intercambia, se comprueba que, en realidad, el intercambio de salario por trabajo es una ilusión de intercambio de «iguales». Esas distorsiones se acabarían –dirá Marx— en la sociedad comunista. En ese sentido, la «revolución proletaria» sería la revolución de una clase universal, sin ideología. En la buena sociedad, quedarían disueltos parches o imaginerías sociales como la justicia. Por eso, la idea de una ideología o una moral proletarias sería un puro sinsentido, un oxímoron. Los habitantes de la caverna de Platón abandonarían el mundo irreal de las sombras y se encontrarían en una realidad inmediatamente inteligible. Tan transparentes como pueden serlo las transacciones que se dan en el seno de una familia.

Y el mismo afán de objetividad se observa en el plano del conocimiento. No se busca una ciencia proletaria. En ese sentido, la tradición socialista participa de un afán de objetividad, de conocimiento fiable. La que, por ejemplo, inspira a Marx cuando reflexiona como investigador, según nos recuerda en las primeras páginas de El Capital: “En economía política, la libre investigación científica tiene que luchar con enemigos que otras ciencias no conocen. El carácter especial de la materia investigada levanta contra ella las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano: las furias del interés privado”. Un ingenuo positivista, ya ven.

El resultado final de su trabajo, sopesado desde nuestros conocimientos, e incluso desde los disponibles cuando escribía Marx, tiene muchos problemas. Pero el afán estaba claro: conocimiento objetivo, eliminación de sesgos y de perspectivas parciales. Una disposición completamente opuesta a la sostenida por quienes defienden la perspectiva de género, que no solo se reconocen sesgados, sino que se complacen en ello. No pretenden ni la universalidad ni la objetividad. En sus presentaciones más extremas, pero no infrecuentes, la perspectiva de género coquetea con el solipsismo. Así sucede cuando apela a una suerte de privilegio epistémico asociado a la condición sexual, ese “tú no lo entiendes porque eres hombre”. Una tesis que, tal cual, se revela contradictoria o por lo menos paradójica: si yo, hombre, la entiendo, resulta falsa. Y si no puedo entenderla, nada puedo decir y la conversación se torna imposible. Aún más, y casi milagroso: la tesis no solo resulta contradictoria, sino, incluso (pragmáticamente) tautológica, como sucede cuando, al ser puesta en duda por una mujer, se le atribuye –con la palabrería pertinente— una mirada masculina: si discrepas y eres hombre, no puedes entender; si discrepas y eres mujer, lo ves como un hombre y, por tanto, tampoco puedes entender. (Por supuesto, ello no es incompatible con que quienes afirman la tesis de la perspectiva den por descontada su capacidad para entender a quienes no los entienden: solo asumiendo esa capacidad de entender a los “otros” resulta inteligible su afirmación de que eso que los otros dicen no es lo que ellos verdaderamente dicen).

Por un camino o por otro, la “perspectiva” oficia como una especie de metahipótesis ad-hoc para blindar cualquier especulación mediante descalificaciones ad hominen: cualquier crítica a tesis feministas, empíricas o conceptuales, se acalla invocando la condición sexual de los críticos, incapacitados para entender. La operación se completa descalificando como críticas al feminismo lo que no dejan de ser críticas a ciertas teorías feministas, como si criticar la teoría del valor trabajo de Marx, una conjetura con serios problemas conceptuales, equivaliera a criticar el socialismo, una ideal político relacionado con ciertos valores: libertad, igualdad, etc. La crítica a las tesis empíricas o analíticas (incluidas las biológicas) del feminismo se equipara a desprecios al feminismo tout court, como movimiento emancipador, comprometido con ideales igualitarios. Como si poner en duda tesis que niegan diferencias biológicas entre los sexos o que afirman la existencia de un techo de cristal salarial para las mujeres (afirmaciones empíricas, verdaderas o falsas) supusiera retirar el derecho al voto de las mujeres o la discriminación positiva (asuntos normativos). En suma, ejemplos de libro de la falacia naturalista, de la transición (incorrecta lógicamente) entre hechos y valores. O de su complementaria, la falacia moralista: “esta afirmación me parece mal o me disgusta, por tanto debe ser falsa”.

En una interpretación menos extrema, la perspectiva de género podría entenderse como una crítica a teorías o políticas que, presentándose como de todos, en el fondo, son de parte, de los hombres. Tesis o propuestas presentadas como objetivas, neutrales o imparciales no serían tales. Una consideración, en principio, razonable. La mayor presencia de los varones en organismos o instituciones previsiblemente está en el origen de sesgos inconscientes a la hora de reconocer retos y propuestas de solución. Si no estamos expuestos a los problemas, los ignoramos. No por mala fe, sino porque no forman parte de nuestro mundo de experiencias. Ni los contemplamos. Quienes no tenemos problemas para caminar tardamos en reparar en las bondades de las rampas para las aceras o en las escaleras de acceso a los edificios. Sin duda, los problemas que se investigan están marcados por distintos sesgos, sobre todo en disciplinas incipientes, que no han generado sus propios retos endógenos (una ciencia no comienza con problemas como secuenciar genoma de un virus o determinar la carga de una partícula; esos son problemas generados por teorías maduras: un mundo muy alejado del adanismo propio de no poca teoría social). La investigación sobre crecepelos es improbable que surgiera en Extremo Oriente, donde apenas se encuentran calvos. Incluso las potenciales respuestas a los problemas, las conjeturas, pueden estar marcadas por filtros cognitivos asociados a diversas circunstancias sociales o políticas y hasta disciplinares. El genetista quizá contemple tan solo explicaciones biológicas a patologías sociales que, seguramente, reclaman perspectivas más amplias. Quien tiene un martillo solo ve clavos.

Pero esas consideraciones no reclaman ninguna perspectiva especial. Forman parte de la actividad cotidiana de la ciencia, de la crítica a teorías por su falta de calidad, de objetividad, si se quiere. Unas críticas que solo tienen sentido si se asume que la objetividad es deseable y alcanzable. Decir que “la teoría x es mala ciencia” o que “la teoría x está sesgada” solo resulta inteligible si se contempla la posibilidad de la buena ciencia y del conocimiento sin sesgos, dos aspiraciones que, al menos como ideal regulativo, forman parte implícita –e inevitable—del quehacer investigador. Un ideal que no parecen compartir quienes defienden no solo que la ciencia está sesgada, sino que debe estarlo. Y es que muchas de las defensas de la existencia de una singular perspectiva asociada a las mujeres no solo sostienen la razonable tesis de que lo que pasa por conocimiento objetivo no es tal, sino que añaden la mucho más discutible consideración de que es buena cosa que sea así, de que la objetividad es un ideal despreciable. Una tesis bastante más complicada. Para empezar porque, para que tenga sentido, ha de contemplarse la posibilidad de la objetividad, del buen conocimiento. La perspectiva de género pareciera admitir la existencia de algo (eso que desprecia) que no cree posible. Una suposición extravagante: a qué rechazar lo que no puede ser. Dicho de otro modo: la tesis de que la ciencia debe ser valorativa, comprometida, admite, implícitamente, una ciencia sin valores. Solo si cabe una ciencia neutral –ciencia, sin más– tiene sentido la descalificación de la neutralidad. Obviamente, quien afirme eso, que desprecia la ciencia neutral y la objetividad, no puede aspirar a considerar mejor –en ningún sentido inteligible– su particular perspectiva. Puede, si acaso, proclamarla, pero no argumentarla, dar razones válidas para cualquiera.

Y lo dicho para la ciencia vale para bastantes cosas más. Y es que, además, la perspectiva de género, cuando renuncia al afán de objetividad o de imparcialidad, abandona el compromiso con la razón pública, democrática, entendida como la disposición a hacer uso de argumentos aceptables por cualquiera. Quien sostiene que no puedo entender lo que me dice descarta la posibilidad del debate, al menos del debate racional (si es que hay otro). Y eso no es una broma: está negando el importante vínculo conceptual que relaciona la democracia con la razón, la imparcialidad y la justicia. La mejor idea de democracia se sostiene en la convicción de que las decisiones que atienden a –y ponderan– los argumentos de todos se aproximan asintóticamente a la justicia. Fuera de eso solo quedan la fuerza y los intereses, la mezquindad, la lucha y el triunfo del más poderoso. Sectarismo quintaesenciado. Cuando eso sucede, cuando la preocupación deja de ser “si tal o cual teorema era o no verdadero, sino si resultaba beneficioso o perjudicial, cómodo o molesto, de si infringía o no las ordenanzas de policía”, entonces “los investigadores desinteresados fueron sustituidos por espadachines a sueldo y los estudios científicos imparciales dejaron el puesto a la conciencia turbia y a las perversas intenciones de la apologética”. Sí, de nuevo, Marx en El Capital.

* * *

Las notas anteriores no se han de entender como una reivindicación del socialismo frente al feminismo, al menos como una reivindicación explícita. Su alcance es más limitado: solo trataba de mostrar que importantes tesis feministas chocan con tesis socialistas. Sencillamente, están en otra cosa: se ha mostrado que tesis frecuentemente defendidas por el feminismo nada tienen que ver con una tradición emancipatoria de inspiración ilustrada que cristalizará en el socialismo. No se descarta la posibilidad de otros argumentos feministas compatibles con la tradición socialista. Eso sí, en tal caso, tales argumentos quedarían recogidos en los principios ilustrados, al modo en el que, por ejemplo, la mecánica clásica newtoniana se muestra como un caso particular de la física relativista; o, más cercanamente, del mismo modo que el mencionado principio “ninguna desigualdad sin responsabilidad”, que sirvió para condenar las sociedades estamentales y los privilegios de cuna, andando el tiempo, justificará la defensa del sufragio universal, el voto de las mujeres, la lucha contra el racismo y hasta los derechos sociales: el color de la piel, el sexo o la familia de origen, que no son cosa que uno decide, no justifican el acceso a posiciones ventajosas. En tal caso, por así decir, el feminismo sería un teorema de los principios socialistas. De más está decir que nada de lo dicho impide defender un feminismo alejado –y hasta incompatible– con el socialismo. Sospecho que ese es el caso del feminismo de la cuarta ola. Hasta sería de agradecer que si la próxima ola ahonda los argumentos de la cuarta, comenzara por reconocer explícitamente su ruptura con la herencia ciudadana e ilustrada. Al menos aclararía las cosas. Ante todo, no mezclemos los conceptos.