El Monasterio del Escorial nunca dejó indiferente a nadie, ya fuera para odiarlo como imagen de una «opresión histórica» o para ensalzarlo como «octava maravilla» y metamorfosis pétrea del «alma de España». La existencia de esta montaña de piedra ha generado, durante siglos, un debate interminable entre españoles y extranjeros, católicos y protestantes, conservadores y liberales, culminando en la apoteosis romántica del Don Carlos de Schiller. En la actualidad, afortunadamente, tales apasionamientos ideológicos han dado paso a consideraciones más equilibradas y, sobre todo, mejor documentadas. Pese a ello, permanece, entre buena parte del público, un tenaz desconocimiento del monumento, no tanto del edificio en sí y sus colecciones, como del ambicioso proyecto filipino que le dio origen, de su génesis, de su «programa», de la elección de los artistas que en él trabajaron, de sus posibles antecedentes.

La exposición que comentamos viene, en parte, a colmar este vacío, tomando, como hilo conductor del proyecto, tanto del edificio como de la propia muestra, la aparente paradoja que se encarna en dos de los más geniales (y en teoría incompatibles) artistas cuyas obras colgaron –y algunas todavía cuelgan– de los muros de El Escorial: Bosco y Tiziano, es decir, lo flamenco y lo italiano unidos en un insólito maridaje que, sin embargo, se convertiría en un rasgo esencial del proyecto filipino, incluida la propia arquitectura del edificio, con su abstracto clasicismo italianizante y sus empizarrados chapiteles de tradición flamenca, como si la voluntad del monarca hubiera sido una integración visual de sus reinos.

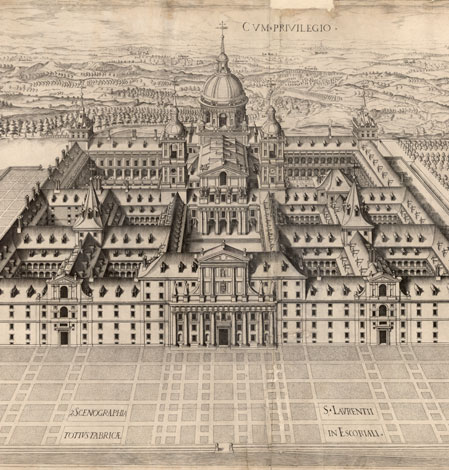

La ocasión para esta exposición es el hecho de cumplirse este año el 450º aniversario de la colocación de la primera piedra del monumento, en abril de 1563; la última se puso en 1584, lo que quiere decir que la ingente mole escurialense se terminó en tan solo veintiún años, manteniéndose una precisa fidelidad al proyecto; este hecho, insólito en la historia de la arquitectura española, explica la rigurosa uniformidad de sus partes, lo que, junto con el uso de la piedra granítica, proporciona una abrumadora imagen de durabilidad al edificio, como sustrayéndolo al paso del tiempo. A esta imagen de estabilidad y esencialidad pudo quizás aludir el raro cubo de piedra bajo los pies de la Trinidad, en el techo pintado por Luca Cambiaso para el coro alto de la Iglesia. Se trata de un símbolo de permanencia y equilibrio, que ha hecho correr ríos de tinta desde los trabajos pioneros de René TaylorRené Taylor, «Architecture and Magic. Considerations on the Idea of el Escorial», en Howard Hibbard (ed.), Essays in the History of Architecture presented to Rudolf Wittkower, Nueva York, Phaidon, 1967, pp. 82-109. y que quizá podríamos relacionar con lo que Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial, dice en un pasaje de su Discurso de la figura cúbica: «De aquí en adelante se procurará probar cómo en todas las cosas está el cubo». Contemporáneamente, no faltaron tampoco identificaciones de ese cubo escurialense con el Arca de Noé y con el Templo de Salomón, ambas arquitecturas de inspiración divina y, en consecuencia, símbolos de perfección.

Estas figuras y alusiones un tanto crípticas suscitaron en un tiempo abundantes especulaciones, desgraciadamente mucho menos eruditas y convincentes que las de nuestro llorado amigo René Taylor. Por fortuna, y de forma mucho más sosegada, en los últimos años se ha enriquecido notablemente el acervo documental en torno al Escorial, a Felipe II y a sus arquitectosPor citar únicamente dos, con abundante bibliografía, véase E. Bermejo (ed.), Real Monasterio-Palacio de El Escorial. Estudios inéditos en conmemoración del IV centenario de la terminación de las obras, Madrid, Centro de Estudios Histórcos, 1987; Catherine Wilkinson-Zerner, Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II, Madrid, Akal, 1996, así como los abundantes artículos de Fernando Checa, Fernando Marías, Agustín Bustamante y otros., lo que ha permitido juicios más ecuánimes. En este sentido, hay que destacar que el presente aniversario ha servido de pretexto también para la presentación por parte del Patrimonio Nacional de la edición completa de los llamados Libros de Entregas, es decir, los inventarios en que se anotaron meticulosamente todas las obras de arte, reliquias, objetos de culto, libros raros y otras joyas que Felipe II fue enviando del Alcázar de Madrid al Monasterio a lo largo de los años, de 1566 a 1597: una importantísima documentación, conocida hasta ahora solo de forma parcial, sin la cual la propia exposición no habría podido alcanzar el grado de erudición que refleja su catálogo.

Podemos ahora, pues, enfrentarnos mejor equipados a este enigma en piedra, cuya propia solidez parece cerrarlo a las miradas ajenas. Como ya hemos señalado, y como también señala el catálogo, El Escorial nació con pretensión de permanencia, como un organismo complejo –por la multiplicidad de funciones que se le atribuyeron– y a la vez autosuficiente, rodeado de «Casas» para los distintos servicios del conjunto y de establecimientos agrícolas y ganaderos en las inmediaciones para su mantenimiento. Monumento conmemorativo de la victoria en la batalla de San Quintín, convento jerónimo, palacio y panteón real, centro de saber, gigantesco relicario de relicarios, traídos de todas partes del mundo, biblioteca universal, museo de la mejor pintura tanto italiana como flamenca, todas estas funciones hubieron de ser planificadas a fin de que encajaran sin excepción en la rígida geometría reticular de las trazas arquitectónicas.

El catálogo de la exposición define al Escorial como «Cámara de las Maravillas», aunque se trataría de una cámara muy distinta a las de otras cortes del Renacimiento, como la del Castillo de Ambras (Innsbruck) o la del Gran Duque Cosimo I en Florencia, pues no hubo nada de caprichoso ni extravagante en ella, no hubo nada recogido en virtud solamente de su rareza, sino que todo El Escorial, continente y contenido, fue concebido en términos de una esencial correspondencia entre las partes y el todo o, por decirlo más precisamente, entre las partes necesarias para el proyecto y el todo imaginado por el Rey como proyecto; en este sentido, la organización de la exposición se articula sobre algunas de esas principales «partes», desde las trazas arquitectónicas a los libros corales, miniados en los talleres del propio monasterio, desde ornamentos y vestuarios litúrgicos, incluido el extraordinario conjunto funerario denominado el terno «de las calaveras», hasta los soberbios cenotafios de Pompeo Leoni.

La impresión más relevante que permanece en nuestra memoria, retrospectivamente, después de visitar la exposición, no es, sin embargo, la de un conjunto heterogéneo de cosas bellas, sino una percepción de la figura de Felipe II, como en filigrana, detrás de todas ellas; algo que le da coherencia al conjunto y que nos remite de una categoría de objetos a otras. Felipe II debió de participar directamente en casi todas las decisiones relativas al gran proyecto, desde las más trascendentes a las más nimias; así, podemos percibir su perfil tanto en el clasicismo abstracto, tan característico de «lo escurialense», en el edificio, como en las propias microarquitecturas de los relicarios. Más específicamente, podemos percibir ese ánimo del rey claramente en el complejísimo sistema de comunicaciones interiores que destacan en las estampas expuestas de Pierre Perret, y que son fruto de un concepto muy personal (y desconocido hasta entonces en España) de la liturgia del monarca como Rex Absconditus, algo que difícilmente podría haber surgido de una decisión autónoma de los arquitectos.

Las crónicas confirman este dirigismo real, especialmente la del fraile jerónimo José de Sigüenza (fallecido en 1606), quien nos relata cómo el monarca asistía regularmente a los oficios divinos, dispuesto siempre a corregir cualquier error que pudiera producirse en la liturgia; en el mismo sentido, las cartas intercambiadas por el rey con el arquitecto Juan Bautista de Toledo nos muestran de qué modo éste intentaba zafarse, inútilmente, de la rigurosa vigilancia del monarca, inflexible a la hora de imponer sus criterios, incluso en los detalles más insignificantes de la monumental construcción. La búsqueda de santas reliquias emprendida por todo el ámbito de la Cristiandad, por no mencionar la formación de talleres propios escurialenses de miniaturistas, orfebres o bordadores, fueron otras tantas iniciativas del control ejercido por el soberano, que explican ese «aire» inconfundible de lo escurialense.

Poco se ha reflexionado quizá sobre la radical ruptura con los antecedentes castellanos que supuso esta actitud real; antes de Felipe II, todos los palacios de la Monarquía española, empezando por el propio Alcázar madrileño, constituían poco más que un conjunto de edificaciones de distintas épocas y estilos, con encajes forzados y con una mala adaptación de la etiqueta borgoñona, que fue introducida en la corte en 1548 por el emperador, precisamente para la Casa de su hijo. La actuación de Felipe II en este aspecto iba a suponer una profunda renovación. Desde luego, su interés por la arquitectura le venía de lejos. Ya en 1545, por ejemplo, cuando el príncipe tenía sólo dieciocho años, su tutor latino, Juan Cristóbal Calvete de Estrella, incluyó entre los primeros libros que fueron adquiridos para su educación un Vitruvio grande en latín y otro pequeño, dos tomos del tratado de Sebastiano Serlio y otro sin más descripción que ser «de figuras de arquitectura»; por las mismas fechas, el príncipe procedió a reorganizar la llamada «Junta de Obras y Bosques», la entidad oficial dedicada al cuidado del ingente patrimonio inmueble de la Corona; además, ese interés por la arquitectura debía de ser conocido, pues, en torno a 1550, un anónimo autor le dedicó también un tratado de arquitectura, conservado hoy manuscrito en la Biblioteca NacionalFernando Marías y Agustín Bustamante, «Un tratado inédito de arquitectura hacia 1550», en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, núm. 13 (1983), pp. 41-57..

Pese a todo ello, la decisión real de proyectar un edificio, de tan descomunales proporciones y complejidad, ex nihilo, suponía una empresa de tal calibre que sólo puede entenderse por las sugerencias vividas por el todavía príncipe en tierras extranjeras, primero, entre 1548 y 1551, durante el «felicissimo viaje» que lo llevó a conocer los territorios de la corona en el norte de Italia, Austria, Alemania y los Países Bajos; es decir, ciudades (y sus palacios) como Génova, Milán, Mantua, Innsbruck, Múnich, Amberes, Bruselas, etc. Luego, en 1554, tras su matrimonio con María Tudor y convertido ya en rey de Inglaterra, Felipe II pudo conocer el florecimiento de las llamadas prodigy houses y, sobre todo, para un hombre como él, apasionado por la naturaleza, los grandes jardines británicos. Para Felipe II, sin embargo, estas experiencias no cristalizarían en un estilismo superficial; lo que le interesó aprovechar fueron los aspectos, sobre todo técnicos, de esas obras, contratando para las suyas a jardineros, pizarreros, fontaneros, cañeros, marmoleros, etc., pero manteniendo sus propios esquemas arquitectónicos.

Hay dos aspectos del Escorial filipino que no han recibido quizás hasta ahora la atención que merecen. El primero es su definición como panteón real, lo que implicó el traslado desde todos los puntos de España de los cuerpos reales hasta entonces depositados en diversos monasterios. La imagen de los cortejos fúnebres recorriendo los caminos hispanos hasta converger en El Escorial, además de resultar verdaderamente sobrecogedora, subraya la idea de tutela y defensa del linaje, de salvaguarda de la propia idea imperial. El otro aspecto es el de las reliquias; tratado a veces de forma frívola y desde un volterianismo banal, su acumulación –más de siete mil en el momento de mayor apogeo– y los complicados procesos de autentificación a que eran sometidas, aparte de reflejar una piadosa actitud del rey, parecen responder a una voluntad de «salvar» el mayor número posible de ellas de las vejaciones y profanaciones a que solían ser sometidas por los protestantes, como si el monarca se identificase con un Noé contrarreformista y al propio monasterio con un arca pétrea.

Todas estas reflexiones surgen de la contemplación de las piezas cuidadosamente seleccionadas por el comisario para esta exposición; piezas de todo género y soporte –textiles, metales, maderas, cristales, además de la pintura y la escultura– que deslumbran al visitante y que nos dan una idea, sin embargo pálida, de los tesoros que encerraba El Escorial en época filipina. En efecto, sería preciso hacer, ya que no una exposición, imposible por su propia naturaleza, sí al menos una investigación sistemática de la destrucción y dispersión de este ingente patrimonio. Solamente con leer la descripción de uno de esos tesoros perdidos podemos hacernos una idea de la dimensión de la tragedia. En efecto, según la «entrega» real de 1576, ese año ingresó en la biblioteca del monasterio «el teatro de Julio Camilo, donde hay 201 hojas de pinturas de aguada en pergamino y de mano del Ticiano y está con el otro libro impreso en italiano en octavo que es declaración de las pinturas»Gregorio de Andrés, La Real Biblioteca de El Escorial, Madrid, s.n., 1970, p. 53., es decir, una obra clave para la cultura de su época, entre la magia renacentista y el arte de la memoria, que tanto interesaron a Felipe II, y no menos a su arquitecto Herrera. Seguramente debió de perderse en el terrible incendio de la biblioteca escurialense en 1671, cuando, entre otras muchas obras –calculadas en más de cinco mil códices– desaparecieron también las del protomédico de Felipe II, y gran naturalista, Francisco Hernández. Este pasó una larga temporada en México, de donde trajo «diez volúmenes de dibujos de plantas y animales» así como «24 libros de escriptura de cosas muy raras y peregrinas y de grandissimo provecho y propiedades». Pero, en el terreno artístico, las cosas no fueron mejor: el expolio sistemático a que fue sometido el monasterio por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia, alcanzó desde la Custodia interior –obra extraordinaria de Jácome Trezzo de oro, esmeraldas y otras piedras preciosas– hasta centenares de pinturas y códices de la biblioteca, además de todos los relicarios y objetos litúrgicos de oro, que fueron prontamente fundidos. Y todavía cabría hablar de las desastrosas consecuencias de la desamortización de Mendizábal (1836) o de la Guerra Civil.

Cabría hacer una observación final sobre el montaje de la exposición: evidentemente, los objetos que la integran, de todo tipo, son de tal calidad que, en cualquier caso, resplandecen con luz propia, pero la iluminación uniforme de las salas y el color también uniforme de las mismas, una especie de gris claro, tiende a la monotonía. Quizás hubiera resultado más atractivo tratar de distinta manera –mediante luz y colores– los distintos tipos de objetos expuestos; los códices miniados o los relicarios, por ejemplo, hubieran brillado con mayor intensidad sobre fondos oscuros y con una iluminación más dirigida. Está claro que se trata de una opción perfectamente legítima que favorece una museografía fría, pero ese mismo distanciamiento puede haber suscitado una reacción también fría entre muchos visitantes. Por último –seguramente un lapsus calami–, Benito Arias Montano, bibliotecario de El Escorial y capellán de Felipe II, no nació en Aracena (página 24 del catálogo), sino en Fregenal de la Sierra (Badajoz).