Fechas señaladas hay muchas y los lugares históricos son legión. Pero aún los más escépticos reconocerán que los encontronazos entre Francia y Prusia durante el siglo XIX tienen, vistas las cosas con ojos de hoy, mucho morbo. La integración europea puesta en pie a partir de 1945 -al cabo, una reconciliación- no se entiende sin esos antecedentes. Si el 11 de noviembre es un día festivo en Francia, con el expresivo nombre de jour de l’armistice -en referencia, obviamente, a 1918-, es por algo.

Jena es una ciudad del centro-este de Alemania. Está atravesada por el río Saale, que fluye en dirección norte y acaba desembocando en el Elba, para entonces -camino de Hamburgo- ya muy caudaloso. En el paréntesis de 1945-1989 le tocó caer en el lado malo, el de la (autodenominada) DDR. Actualmente forma parte del Land de Turingia: al norte de Baviera, o sea, de Franconia, para entendernos. Cuenta con poco más de cien mil habitantes. Ni que decir tiene que siempre le ha marcado mucho la cercanía de Weimar, que se ubica a apenas veinte kilómetros al oeste. Y, para completar ese repaso de la geografía, recordemos que junto a Weimar se encuentra la capital del Land, Erfurt, patria chica de Max Weber, nada menos. A su vez, al norte de Turingia tenemos el Land de Sajonia-Anhalt, donde están las dos ciudades de Lutero, Eisleben (allí nació) y Wittenberg, donde clavó las 95 tesis. Sin duda, hay zonas con eso que se llama el duende. La gente nace, sí, con su genius loci.

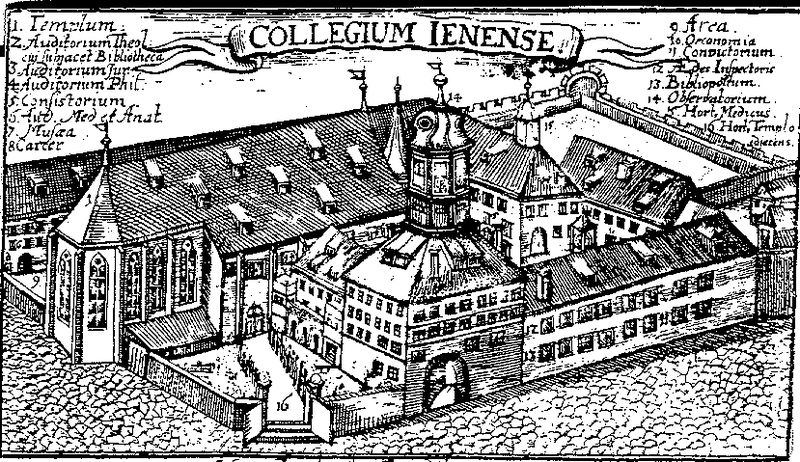

En Jena existe de antiguo -1558, en plena reforma protestante- una Universidad (la Salana, como se la conoce en honor de la primera asociación de estudiantes) que, desde aproximadamente 1790, se convirtió en un verdadero faro del pensamiento. En esa época final del siglo XVIII, cuando nació el idealismo y también el romanticismo, recogió lo que, parafraseando a Agustín Lara, pudiera llamarse la crema de la intelectualidad. La lista de nombres resulta verdaderamente abrumadora. Para empezar, por supuesto, un Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), que en 1794 se incorporó como Catedrático de Filosofía a aquella Universidad, donde sus lecciones resultaron legendarias. Para 1806 -la fecha crítica, por lo que se verá- ya se había ido a Berlín: se conoce que el ambiente provinciano, donde le acusaban de ateísmo, le agobiaba mucho.

Un poco más joven era Friedrich Schelling (1775-1854), a quien el propio Fichte llamó a Jena en 1798, y que en 1800 publicó -una suerte de ajuste de cuentas con su maestro: la vida es siempre así- su celebérrimo Sistema del idealismo transcendental, a vueltas con el eterno debate sobre el sujeto y el objeto. Y eso sin contar el Kritische Journal der Philosophie, que en aquella época era capaz de convertir cualquier asunto en lo que hoy llamaríamos un trending topic.

Pero el llamado Círculo de Jena no se entiende sin los hermanos Schlegel, August Wilhelm (1767-1845) y Friedrich (1772-1829), también lumbreras del oficio de pensar y sobre los que no hace falta ahora extenderse en presentaciones.

En conjunto, en resumidas cuentas, un verdadero ambientazo. En el mismo 1794 se constituyó allí la Sociedad literaria de los hombres libres, en cuya asamblea fundacional se debatió sobre «la libertad racional del hombre en la sociedad que alborea en nuestro tiempo». En España, José Luis Villacañas ha dedicado dos tomos a La Filosofía del idealismo alemán y allí hay que remitir al lector interesado. Y eso sin contar con los trabajos de Rüdiger Safransky, muchos de ellos traducidos a nuestra lengua.

Esos cuatro formaban, por así decir, el póker de Jena. Las relaciones -intelectuales y personales- entre ellos pasaron, como era de esperar, por altos y bajos, sobre todo -con perdón por la referencia a lo que puede entenderse como mero cotilleo– a partir de que Schelling se enamorase de Caroline, la mujer del mayor de los Schlegel, con quien, debidamente correspondido por ella, en 1803 acabó casándose: los filósofos también son personas y tienen sus debilidades, o sea, sus filias y sus fobias, de suerte que el pensamiento, por muy puro que se antoje, no se explica sin esos inputs. La circunstancia, en el sentido más humano del término.

Pero el mundo no se acaba en Jena, porque, como es obvio, la ciudad se sentía tributaria de Immanuel Kant (1724-1804), cuya Crítica del juicio apareció precisamente en 1790. Y más aún de los muy cercanos -vivían en la vecina Weimar- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) y Friedrich Schiller (1759-1805), cuyo nombre, por cierto, lleva hoy aquella alma mater.

Y eso sin olvidarnos, por supuesto, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Antes de llegar a la Universidad de Berlín -erigida en 1810 y que desde 1949 lleva el nombre de su fundador, Wilhelm von Humbolt-, universidad de la que acabaría siendo, como previamente Fichte, Rector, Hegel había pasado también por Jena. Allí se encontraba precisamente el 14 de octubre de 1806. Más aún: allí seguía en 1807, cuando se publicó la Fenomenología del espíritu. Palabras mayores.

Verdaderamente, en aquellos años iniciales del siglo XIX, en el Ducado de Sajonia-Weimar no faltaba nadie de los importantes. El rey de Prusia, Federico Guillermo III, que ocupó el trono en el larguísimo período que va desde 1797 hasta 1840 (la época, entre otras cosas, de las famosas reformas de Stein y Hardenberg), tenía motivos para sentirse ufano.

Ese es uno de los polos -ya llegamos ahí- del encontronazo de 14 de octubre de 1806, el que se conoce precisamente como la batalla de Jena, que -no hace falta recordarlo- ganaron los franceses. De hecho, en el callejero de París nos encontramos (es una de las dieciséis avenidas que salen del Arco del Triunfo, o sea, hoy plaza de Charles de Gaulle) con un boulevard con ese nombre y que, recorriendo el distrito 16 en dirección sur, acaba llevando casi hasta el Trocadero. Ahí tiene su sede europea, entre otras instituciones, el Banco Mundial, poco antes de llegar a otro lugar icónico, la preciosa plaza de los Estados Unidos. Palabras mayores para cualquier flâneur que se precie.

¿Qué era, qué régimen tenía, la Francia de 1806? Desde 1789 habían pasado diecisiete años y no precisamente en vano: Bastilla; Constitución -monárquica, todavía- de 1791; fuga de Varennes; proceso y ajusticiamiento de Luis XVI y María Antonieta; Convención, a partir de las elecciones de 1792, y Terror; Directorio (o, mejor dicho, en plural, Directorios, el primero de 1795 a 1797 y el segundo de 1797 a 1799); y, en fin, Consulado, a partir del golpe de Estado de 18 de brumario de ese año -noviembre, en cristiano- a cargo, como es universalmente sabido, de Napoleón Bonaparte, que empezó actuando como Primer Cónsul. Para la fecha de la batalla de Jena ya le había dado tiempo de ser proclamado, el 18 de mayo de 1804, con coronación el 2 de diciembre, Empereur des Francais. Justo un año más tarde, el mismo día de 1805, la historia se detendría en otro escenario de contienda, Austerlitz, en la actual Chequia, contienda que por cierto acabaría inspirando a Tolstoi y, mucho después, a Sebald. Pero esa es otra película. Lo único que ahora nos interesa resaltar es que entre 1789 y 1815 el país vivió un torbellino de acontecimientos, los événements, que conocemos con el nombre de Revolución francesa -el famoso bloc de Georges Clemenceau- pero que fueron tantos y de signos tan variados o incluso contradictorios que siempre hay que ir distinguiendo por períodos, según que predominase, en los hechos e incluso en las palabras, la libertad o por el contrario el despotismo.

Esas dos potencias -intelectual Prusia y militar Francia- fueron las que chocaron el citado 14 de octubre de 1806. A partir de ahí, la marcha de los galos hacia Berlín no exigió mucho más que un paseo. De hecho, para entonces el Sacro Imperio Romano Germánico había dejado de existir, incluso formalmente, al renunciar Francisco, su titular, y replegarse en Austria. Pero, como suele suceder, humillar al vecino no sale gratis, hasta el grado de que el desarrollo del intelecto y la ciencia en Alemania a lo largo del siglo XIX puede ser visto, en cierto sentido, como una suerte de revancha. El propio creador de la Universidad de Berlín la presentó como un intento, dicho sea de manera literal, de restaurar con fuerzas espirituales las fuerzas materiales perdidas: el esplendor científico e intelectual que acabó eclosionando a partir de 1871, ya con el Reich guillermino, tuvo en aquella batalla su piedra fundacional. Y es que la historia enseña que las tortillas propenden a darse la vuelta, pero seguramente nadie podía imaginarse que sólo habría que esperar a 1870, el 2 de septiembre, para verlo, en otra pequeña ciudad, Sedan, localizada en las Ardenas, junto a la frontera con Bélgica, de una manera tan incontestable. Hoy por ti, mañana por mí: es la rueda de la fortuna, que se muestra así de tornadiza o incluso circular. Sobre lo que ha venido más tarde (las tragedias de 1914-1918 y de 1939-1945) tampoco hará falta detenerse en explicaciones.

El libro de Peter Neumann se llama, no inocentemente, La república de los espíritus libres y lleva el subtítulo, ya para centrar las cosas, de Jena, 1800. Es por así decir un who is who de la ciudad -de los intelectuales, por supuesto- en aquella época o, si se quiere, una biografía colectiva. Luego de una suerte de introducción («Al día siguiente»), todo se ordena en tres partes, a saber:

- Primera. En La revolución inacabada (páginas 11 a 53), Schelling va ganando protagonismo en el relato. «Predice el antiguo Hen kai pan, uno y todo. La doctrina de Heráclito, según la cual todo brota del uno y vuelve al uno, domina la lección de la primera a la última palabra. Hay que liquidar de una vez por todas el mero dualismo, la idea de que aquí está el concepto y allá la intuición, aquí las formas del entendimiento y allá los objetos de la intuición exterior».

- Segunda, El año regalado (páginas 57 a 119). Quien ocupa el lugar central pasa a ser el menor de los Schlegel, Friedrich, Fritz para los amigos, el marido de Dorotea -nacida Veit, de familia judía poderosa: mujer acreedora por cierto a un libro para ella sola- y autor de la novela Lucinda, ponderada, no sin razón, como el origen del romanticismo. Y, para decirlo todo, editor de Atheneum: no cualquier cosa.

- Tercera, El infatigable espíritu del mundo (páginas 123 a 173). Quizá las cincuenta páginas más interesantes del libro. Una completa explicación de lo que es -era entonces y, con los obvios matices doscientos años más tarde, sigue siendo hoy- la carrera académica alemana hasta a la cima, llegar a ser Professor: la plasmación concreta de eso tan complicado que llamamos el mérito y la capacidad, con -castellanizando las palabras- la disertación primero y la habilitación más tarde. Y, cómo no, con entrada en escena de otros personajes de la época, como -ya se estaban echando en falta- Madame de Staël y Benjamin Constant.

Y, luego de estas tres partes, vienen dos capítulos a modo de apéndices. Uno de ellos (páginas 173 a 179) se rotula La víspera -o sea, el día antes de la batalla, el 13 de ese mes de octubre- y coloca en el centro a Hegel, poniendo de relieve que el resultado -el fin de la historia: ya se sabe- no había de sorprenderle: «(…) presentía este curso de los acontecimientos. Había concluido sus clases sobre lógica y metafísica al final del semestre de verano con la convicción de que la situación se hallaba en un punto divisorio, en medio de una fermentación. Decía que el espíritu se encontraba en un proceso de cambio de forma. Se han disuelto, según él, la mesa de las anteriores maneras de pensar y los vínculos del mundo, y se han desinflado como quimeras; la filosofía tiene que comprender el nuevo estadio del espíritu, pues allí se manifiesta lo eterno de la razón; nada sería tan fatal en este momento histórico como aferrarse al pasado. Con esas palabras se había despedido Hegel de sus estudiantes antes de las vacaciones semestrales. Ni siquiera él era consciente de cuánta razón tenía».

Lo otro -y ya lo último- se llama El curso de sus vidas: qué fue de ellos (páginas 181 a 187). Aparte de los dos hermanos Schlegel, más Caroline y Dorotea, así como Schelling, merecen un epígrafe propio Novalis y también Ludwig Tieck, a quien con un poco de generosidad cabría calificar de hispanista.

Pero, si el libro explica la suerte de los personajes después de la batalla -dicho sea literalmente-, no hace lo propio con el destino de la propia ciudad de Jena. En 1813, por ejemplo, fue allí donde un joven Arthur Schopenhauer presentó su tesis doctoral, Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, cuya revisión posterior dio lugar al libro del mismo título y que, volviendo por enésima vez a la sempiterna tesitura entre el sujeto y el objeto, tanta popularidad acabó alcanzando. Puestos a buscar paralelismos cronológicos con los destinos napoleónicos, recordemos que ese mismo año 1813, tras la derrota en Rusia, la Grande Armée volvió a Berlín, aunque ya en condiciones mucho más precarias que unos años antes, en el glorioso 1806. Sobre lo que sucedió en Viena en 1815 y en Waterloo el 15 de junio de ese mismo año, y la consiguiente Santa Alianza -el intento de volver al orden de antes de 1789-, tampoco hará falta ahora desplegar mayores comentarios.

Otra fecha a recordar en la historia de la ciudad de Jena es 1846, cuando un óptico llamado Carl Zeiss fundó allí la empresa de elaboración de lentes que lleva su nombre y que en seguida alcanzó proyección universal.

Pero esos avatares tan espectaculares de la ciudad de Jena en siglo XIX -la tesis de Schopenhauer en 1813 y la constitución de la fábrica de Carl Zeiss en 1846- no nos conciernen ahora y en cualquier caso van más allá del arco temporal en el que se fija el autor del libro que constituye el objeto de esta reseña. Su telón de fondo, en lo cronológico y también en lo conceptual, es otro, muy intenso por otra parte y que ha dado lugar a bibliotecas enteras: el pensamiento alemán de la época -llámese la Aufklärung tardía, el idealismo, el romanticismo o como queramos encasillarlo: la precisión de los conceptos no resulta precisamente sencilla-, visto en el escenario del proceso histórico que, con sus idas y venidas pero en todo caso con su descomunal fuerza, se desarrolló en Francia en los veinticinco años largos que transcurrieron entre 1789 y 1815.

Igualmente, aquí hay que andar con tiento, porque, como se ha recordado, los tales acontecimientos de Francia tuvieron muchas idas y venidas, de manera que resulta natural y casi obligado que las opiniones de la gente también fuesen cambiando. Más aún: no todas las visiones críticas resultan calificables (o, desde cierta perspectiva, descalificables) como reaccionarias. Tenemos, de un lado, las denuncias de un Edmund Burke -que ya en 1790, o sea, apenas iniciada la cosa, se alzó contra lo que estaba sucediendo-, o también (en un contexto muy otro y con presencia activa de la Inquisición, cosa que no sucedía en Inglaterra, por fortuna para ellos) de los inspiradores, en España, de las inclementes medidas de Floridablanca a partir del mismo 1790, como, por poner sólo un par de referencias, el encarcelamiento de Francisco Cabarrús y la postergación de personajes tan representativos como Jovellanos y Campomanes, nada menos. Lo que estaba sucediendo en París desató el pánico en los gobernantes de Madrid.

Entre los intelectuales de Jena, inicialmente proclives a la causa revolucionaria o incluso entusiastas, la unidad no fue la regla. Fichte interpretó la invasión napoleónica como una humillación y de ahí, a finales de 1807 y comienzos de 1808, hasta el 20 de marzo, los famosos catorce Discursos a la nación alemana, manifiesto fundacional del nacionalismo germánico, pronunciados de viva voz en Berlín –discursos en sentido literal- y que, cuando su publicación, ya después del 2 de mayo de ese 1808 y de la respuesta madrileña y española contra Bonaparte, lo fue con dedicatoria a nuestros paisanos por haberse levantado, sin que eso signifique que a Fichte -por sus propuestas económicas, un comunista auténtico, casi un anticipo de Marx- se le pueda tildar de hombre de derechas.

Hegel, por el contrario, mantuvo en todo momento -cuenta la leyenda que los 14 de julio descorchaba con esmero el mejor champán- la simpatía por lo que a partir de 1789 había sucedido en Francia, sin que haga falta recordar, hablando precisamente de la batalla de Jena, lo que escribió -y que tantas interpretaciones y reescrituras ha generado- sobre el fin de la historia. Añadamos que a comienzos del siglo XIX la canción de libertad más popular en Alemania -la vieja nación cultural que devendría nació política en 1870- fue, precisamente, La marseilleise. Un respeto.

El libro de Peter Neumann no pretende entrar en esas profundidades. Su empeño no alcanza tal amplitud -se habría tratado de algo que hubiera exigido mucho más de 213 páginas-, pero eso no significa que al texto le falte interés ni tampoco ambición. Reflejar con palabras la atmósfera de hace más de doscientos años en las pequeñas ciudades universitarias de Centroeuropa -Jena, sí, pero también Göttingen, Marburg, Freiburg, Bamberg, Tübingen, tan vinculada por cierto a Hegel, o tantas otras-, con la enorme intensidad de su ambiente intelectual y también la despiadada competitividad entre unos y otros, no está al alcance de cualquiera. Las 213 páginas tienen tras sí muchísimo trabajo y eso sabiendo que hay talentos -escribir sobre estas cosas- con los que hay que haber nacido: no se aprenden viniendo de fuera y de pronto leyendo unos cuantos -o unos muchos- textos. El español interesado en conocer lo que pudiera considerarse la excelencia académica no sabe lo que se está perdiendo con no sumergirse en ese tipo de libros. Hago esta recomendación, por supuesto, sin caer en el exceso de arrobo, hijo de los complejazos históricos, con el que los de tierras resecas, donde lo que nace es el esparto, contemplamos muchas veces a la gente de esas zonas en las que, a fuerza de llover, la ciencia y la técnica han progresado tanto.