Por absurdo que parezca, la idea de que uno puede tener razones para hacer unas cosas y abstenerse de hacer otras es controvertida. En la rama analítica de la filosofía ?la que se practica en los países anglófonos? ha dominado hasta nuestros días un subjetivismo que niega que existan genuinas razones prácticas. Para esta corriente filosófica, la normatividad, en sentido estricto, no existe. Según reza la conocida expresión de Hume, «la razón no es ni puede ser más que la esclava de las pasiones, siendo su única función servirlas y obedecerlas». No puede considerarse irracional, continúa Hume, «a quien desea su propia ruina o la destrucción del mundo». Cuando alguien dice que tiene una razón para hacer algo y que, por tanto, debe hacerlo, está disfrazando con lenguaje normativo lo que, en realidad, no es sino la expresión de un deseo. Las razones son, según esta teoría, deseos encubiertos; y la racionalidad práctica, una quimera.

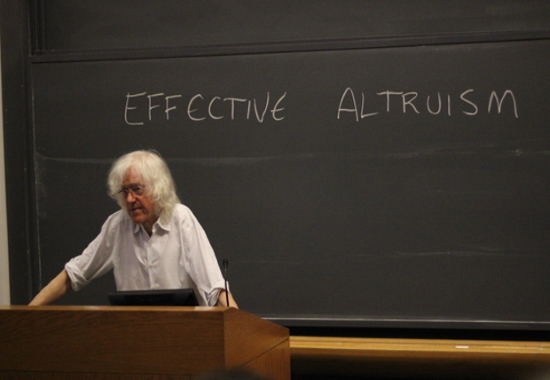

Derek Parfit aborda este problema filosófico en su último libro, On What Matters (Sobre lo que importa). Parfit, que murió en enero de 2017 a los setenta y cuatro años, es uno de los grandes filósofos del último siglo. Desde que en 1971 publicara un primer artículo sobre el problema de la identidad personal, sus ideas han servido de estímulo a varias generaciones de filósofos y han generado una cantidad inmensa de literatura secundaria. En su libro Razones y personas sostiene que la división entre las personas es menos marcada de lo que creemos y extrae de ello importantes consecuencias morales. Suya es la metáfora que representa la verdad como una cumbre que los filósofos escalan desde distintas caras y hacia la que convergen. Guiado por este espíritu conciliador, ha elaborado una teoría que unifica las principales doctrinas morales contemporáneas: el contractualismo, el consecuencialismo y la ética kantiana. Pues bien, con un estilo directo y extraordinariamente claro, con una exhaustividad y un rigor que no deja resquicios en sus argumentos, y con unos ejemplos sin adorno, pero siempre certeros e imaginativos, Parfit defiende en su último libro una teoría objetivista de la normatividad, que es hoy por hoy una posición valiente a fuer de heterodoxa. Las razones filosóficas de Parfit son, en mi opinión, determinantes, y sólo cabe esperar que su libro contribuya a descabalgar al subjetivismo de la posición preeminente de que disfruta en círculos intelectuales (y no sólo intelectuales) al menos desde las primeras décadas del siglo XX.

El subjetivismo es, como afirma Parfit de manera reiterada, una forma de nihilismo, pues niega que existan razones prácticas de ningún tipo. Lo que llamamos razones son sólo, en esta teoría, ilusiones creadas por la mecánica de la motivación, donde los deseos compiten entre sí hasta que el más fuerte acaba haciéndose con el control de la acción. Al nihilismo contrapone Parfit una concepción objetivista y racionalista de las razones mucho más acorde con la visión ingenua o de sentido común, siempre escorada hacia el realismo. Existen razones objetivas que recomiendan unas acciones y desaconsejan o prohíben otras, y estas razones son, además, esencialmente accesibles para el entendimiento. Algunas son de carácter prudencial, como las que nos advierten de que debemos evitar nuestro propio sufrimiento o nuestra ruina; otras son deberes morales que ponen límites a lo que podemos hacer cuando nuestros actos afectan a otras personas, o que nos obligan a intervenir para beneficiarlas. Uno tiene las razones que tiene, le guste o no, atienda a ellas o no, e incluso las conozca o no.

En su libro, Parfit explica y neutraliza las objeciones a las que se enfrenta la teoría objetivista de la normatividad, además de atacar de forma pertinaz el subjetivismo en todas sus variantes. Pero, antes de examinar con detenimiento algunos de estos argumentos, me gustaría ilustrar con un ejemplo el contraste entre subjetivismo y objetivismo.

Los malos merecen sufrir

De todos es sabido que, ante el relato de un delito violento, no nos limitamos a lamentar el sufrimiento que el criminal ha infligido a su víctima, sino que experimentamos también el deseo de que pague por él con su propio sufrimiento. Este deseo es ampliamente compartido por hombres y mujeres muy distintos en cuanto a su edad, cultura y otras condiciones. No hace falta decir que esa respuesta visceral suele agudizarse cuando el delito nos toca de cerca por una u otra razón. Lo que me interesa resaltar aquí es que ese deseo, que al fin y al cabo es el deseo de que alguien sufra, se presenta a nuestros ojos como una exigencia de que se haga justicia. Tiene, por tanto, un cariz eminentemente moral.

Es muy probable que la concepción de la justicia que aflora en esta experiencia tenga un origen biológico y que esté, por tanto, profundamente afincada en nuestra mente. Con su disposición a castigar a quienes agredían a otros miembros del grupo, nuestros antepasados habrían tenido, según algunas teorías evolucionistas, una ventaja adaptativa sobre individuos menos justicieros, o habrían dado ventaja a su grupo sobre grupos competidores. Las explicaciones evolucionistas vendrían de este modo a confirmar que estamos ante una actitud moral de extensión casi universal entre los seres humanos, una actitud que quedó impresa en nuestro ADN por las ventajas biológicas que nos proporcionaba.

El subjetivismo es, como afirma Parfit, una forma de nihilismo, pues niega que existan razones prácticas de ningún tipo

Supongamos que esta descripción de nuestra actitud hacia los criminales es correcta en líneas generales: ¿significa esto realmente que deben ser castigados, incluso en el caso de que dispusiéramos de métodos alternativos para asegurarnos de que no pudieran reincidir en su delito? Hay que tener presente que el concepto de deber es, al igual que el de razón, un concepto normativo. La pregunta de si tenemos realmente el deber de compensar el sufrimiento de la víctima con un sufrimiento proporcional del criminal no puede contestarse señalando que es exactamente eso lo que la mayoría de las personas deseamos, por mucho que esta reacción visceral e intuitiva sea experimentada por nosotros como un deseo de carácter moral. Se trata de dos cuestiones distintas, al menos en principio.

El subjetivista niega que tengamos verdaderos deberes. Como vimos en las citas de Hume, no reconoce a la razón poder alguno para exigirnos o aconsejarnos una acción distinta de la que deseamos de hecho. La razón no es, para el subjetivista, un tribunal independiente que pueda enfrentarse a los deseos. Los deseos de cada uno son, por tanto, la única fuente de justificación de sus acciones. Si la gente siente que los criminales deben ser castigados, ninguna razón puede oponerse a que ese deseo guíe nuestras acciones. Si una persona tiene impulsos criminales, ninguna razón podemos alegar para censurar su conducta ni para intentar impedirla, más allá de las que derivan de nuestros propios deseos de protegernos.

Todo esto contrasta con la posición que defiende Derek Parfit. Considerada desde la perspectiva de la teoría objetivista de las razones, la cuestión de si tenemos realmente una razón moral determinante para hacer sufrir al criminal no puede zanjarse apelando a nuestros deseos. Los deseos no justifican nada, aunque sean intensos y generalizados, y aunque dispongamos de evidencia científica de que podrían haber sido seleccionados a lo largo de nuestra historia evolutiva por sus ventajas adaptativas. Ni que decir tiene que tampoco la justifican los deseos malvados que condujeron al criminal a cometer su fechoría. Para el objetivista, hay una cuestión de hecho (de hecho normativo, podríamos decir) respecto a si quien ha causado un sufrimiento gratuito merece o no ser castigado, y ese hecho no depende de cuáles sean nuestras actitudes.

El escollo del platonismo

Al objetivista no le basta con que su teoría sea acorde con el sentido común. Tiene que ser también filosóficamente sostenible. Parfit responde a varias de las objeciones que se han planteado a su posición, pero seguramente la más seria de todas ellas es la acusación de platonismo. Veamos, pues, en qué consiste la objeción y cómo responde a ella Parfit.

La afirmación de que existen razones objetivas parece indicar que forman parte del mundo natural y que pueden, por tanto, ser descubiertas por métodos empíricos. Esto es parcialmente verdad. Por ejemplo, es la simple observación la que nos lleva a notar que la plancha está caliente, lo cual, junto al recuerdo de que las cosas calientes queman, es una excelente razón para no tocarla. Y son métodos empíricos también los que utilizamos para saber que hay agua en la nevera, algo que, combinado con la sed, constituye una razón para ir a la cocina y beber. Pero, si nos fijamos, hay en estas razones un elemento que no es accesible a la observación. Me refiero al hecho de que esas circunstancias (que la plancha esté caliente o que haya agua en la nevera) cuenten a favor de unas determinadas acciones. En otras palabras, es precisamente el estatus de razones de estos hechos lo que no forma parte del mundo natural.

Así pues, cuando decimos que las razones son objetivas, no estamos sugiriendo que lo sean en el sentido básico de estar ahí fuera, como una cosa más. Lo que queremos subrayar con esa expresión es que su peso normativo, su capacidad de contar a favor de una u otra acción, es independiente de nuestra actitud hacia ellas.

Esta concepción de las razones nos plantea un problema a la hora de explicar cómo pueden ser verdaderos los juicios en los que se hace referencia a ellas. Una teoría plausible de la verdad sostiene que un juicio es verdadero si las cosas «ahí fuera» son tal y como afirmamos que son. La afirmación «la nieve es blanca» es verdadera si la sustancia a la que llamamos «nieve» existe y tiene realmente la propiedad de la blancura; la afirmación «Mariano Rajoy es el presidente del gobierno español» es verdadera si, en el momento de hacerla, el presidente del gobierno español es la persona a la que nos referimos con el nombre propio «Mariano Rajoy». Esta concepción de la verdad exige que, para ser verdaderos, los juicios normativos correspondan a una realidad objetiva y externa. Y ya hemos visto que las razones no son el tipo de cosa que podamos encontrar en el mundo observable.

Parece entonces que, para mantener que tenemos razones objetivas, debemos postular la existencia de una realidad sobrenatural, un mundo fuera del espacio y el tiempo, donde habiten esas razones. A esta tesis metafísica se la conoce como platonismo, pues fue Platón quien sostuvo por primera vez la existencia de un mundo de ideas perfectamente autónomo y separado de las cosas que podemos ver y tocar. La renuencia a aceptar esta extravagante metafísica es la razón principal que lleva a algunos filósofos a abrazar el subjetivismo. Nos resulta simplemente imposible entender que al dolor que nos causaría la plancha si la tocáramos hubiera que añadirle, para poder ver ese dolor como una razón para no tocarla, la idea platónica de la maldad del dolor; e igualmente ininteligible nos resulta la propuesta de que el acto homicida es inmoral porque exista, fuera del espacio y el tiempo y de modo totalmente independiente de nuestra mente, la idea de que ese tipo de actos son inmorales.

El subjetivismo, una teoría naturalista

El subjetivista evita limpiamente toda referencia a este mundo platónico. En su visión del mundo, nuestros actos son fenómenos naturales, plenamente explicables por ciencias como la psicología y la neurología. Es cierto que en ocasiones nos parece que una acción es mejor o más apropiada que otras, pero esa sensación no es más que el reflejo de una mecánica psicológica donde sólo los deseos tienen capacidad motivadora. Los deseos forman parte inequívoca de nuestra naturaleza biológica y tienen efectos públicamente observables sobre nuestra conducta. Es así como el subjetivista esquiva el platonismo: reduciendo la normatividad a un fenómeno psicológico.

Como hemos visto ya, el precio que paga el subjetivista por esta simplicidad metafísica es muy alto, pues se queda sin recursos para tomarse en serio la idea de que existan cosas que tengan verdadera importancia. El subjetivista no puede aceptar que existan realmente razones que nos exijan promover y respetar algunos fines o despreciar y evitar otros. En su visión, nada de lo que ocurre está bien ni mal. El subjetivista es, como se ha visto antes, un nihilista.

El subjetivista se defenderá de la acusación de nihilismo aludiendo a los deseos: sigue habiendo, dirá, cosas que preferimos y cosas que detestamos, y esto basta para saber qué es lo que hemos de hacer. Sin embargo, esta apelación a los deseos no sirve para suplir la verdadera normatividad. Los deseos no pueden justificar nuestras acciones, aunque sólo sea porque ellos mismos necesitan estar respaldados por razones para ser legítimos. En un mundo sin razones, un deseo es simplemente un hecho, ni más ni menos importante o merecedor de ser cumplido que cualquier otro. Como dice Parfit, «sólo tenemos razones para intentar satisfacer nuestros deseos, o para conseguir nuestros fines, cuando tenemos también razones para tener estos deseos o fines» (vol. 3, p. 260). En realidad, es la conciencia de las razones lo que genera, en la persona con capacidad racional, el deseo que acaba motivando la acción: uno comprende las razones que aconsejan tomar una determinada decisión, y el deseo sigue a esas consideraciones. Lo que justifica, por ejemplo, la decisión de hacernos unos análisis de sangre no es el deseo de hacérnoslos, ni tampoco, retrocediendo en la cadena de las justificaciones, nuestro deseo de tener salud, sino el hecho normativo de que tener salud es bueno para nosotros. Es nuestra capacidad de comprender esta verdad normativa lo que da lugar a la motivación para hacernos los análisis. La racionalidad no es más que esta capacidad de atender a razones. Por eso la defensa que hace Parfit de la normatividad es una forma de racionalismo. Si no hubiera razones, nada estaría justificado, ni dejaría de estarlo. Si no pudiéramos conocer esas razones y guiarnos por ellas, no podríamos llevar una vida con sentido.

Es cierto ?y esto es algo que Parfit no recalca lo suficiente? que no todas las acciones han sido generadas por la conciencia de las razones que las justifican. A menudo actuamos motivados por mecanismos inconscientes que operan al margen de la comprensión intelectual y atenta de las circunstancias que rodean la acción. Por ejemplo, no decidimos abandonar el edificio en llamas después de ponderar cuidadosamente las razones que lo aconsejan, sino que nos dejamos guiar, al menos parcialmente, por nuestros impulsos. Esto puede hacernos creer que la razón por la que debemos abandonar el edificio es que tenemos un deseo intuitivo de hacerlo. En realidad, la verdadera razón, el hecho de que, si no lo hacemos, moriremos, es la que justifica nuestro deseo de huir, y eso es así aunque no siempre esa razón desempeñe un papel causal en la formación de ese deseo. Por lo demás, es posible que esta forma intuitiva de actuar esté supervisada de algún modo por nuestra inteligencia racional y que sea esta última la que, en última instancia, decida implícitamente si debemos operar en modo intuitivo o pasar a modo de control racional. Si fuera así, incluso en aquellas ocasiones en que nuestros actos están regulados intuitivamente habría un sistema de control racional en la retaguardia, dispuesto a exigirnos, si fuera necesario, que pensemos en lo que estamos haciendo. Ni que decir tiene que todo esto es una descripción de la acción racional, y no presupone que seamos siempre racionales. Hay ocasiones en que hacemos cosas que ni están motivadas por razones ni pueden justificarse por ellas a posteriori. En esos casos, nuestra acción es, simplemente, irracional.

La levedad ontológica de las razones

Recordemos el dilema a que nos conduce la incompatibilidad entre naturalismo y normatividad. Si nos mantenemos fieles a la metafísica naturalista, aquella que afirma que en el mundo sólo existen el tipo de cosas que estudia la ciencia y que están en el espacio y el tiempo, entonces nuestra defensa de que existen obligaciones normativas objetivas se encuentra con serias dificultades y parecemos abocados a defender alguna versión de la teoría subjetivista. Ya hemos visto adónde conduce este camino. En cambio, si optamos por defender la existencia de razones normativas en sentido fuerte, todo apunta a que no tendremos más remedio que concebirlas como un tipo de entidades que no son naturales, adoptando así una extravagante metafísica platónica.

Parfit, que quiere defender a ultranza la objetividad de las razones, acepta que esa defensa le fuerza a abandonar el naturalismo estricto. Sin embargo, esta concesión no comporta, según él, y en contra de lo que suele darse por supuesto, la obligación de postular la existencia de extrañas entidades no-naturales. Parfit insiste una y otra vez en que su no-naturalismo no tiene implicaciones ontológicas extravagantes, pues en ningún caso admite que existan «entidades o propiedades no-naturales pesadas» (vol. 3, p. 60). Lo que debemos rechazar, a fin de evitar el platonismo, no son las razones normativas, sino la teoría de la verdad como correspondencia con una realidad externa e independiente. Los juicios normativos pueden ser verdaderos aunque no correspondan a una parte de la realidad. La metafísica de Parfit es, por tanto, naturalista en el sentido básico de que sólo acepta un tipo de realidad «ontológicamente pesada», a saber: la que está constituida por las entidades naturales. Pero, a la vez, es no-naturalista, pues sostiene que algunos juicios son verdaderos sin necesidad de corresponder a esta realidad.

Cuando decimos que tenemos una razón para hacer algo, esta razón no es una entidad distinta de las cosas naturales que hay en el mundo. Si, por ejemplo, consideramos las razones que tenemos para combatir el sufrimiento, tanto el de uno mismo como el de los demás, no necesitamos postular la existencia de una realidad distinta de la formada por las personas, las circunstancias que causan sufrimiento y el sufrimiento mismo, cosas todas ellas perfectamente naturales. En cambio, el hecho de que ellas constituyan conjuntamente una razón para intentar minimizar el sufrimiento no forma parte del mundo. Aunque sean coextensivas con propiedades naturales, las propiedades normativas son irreductiblemente normativas y no se confunden con ellas. La normatividad es, en conclusión, irreductible, pero ontológicamente leve.

¿Tu verdad? No, la Verdad

La teoría de la normatividad defendida por Parfit es, según sus propios términos, una forma de cognitivismo, pues sostiene que las verdades normativas son accesibles para nuestras capacidades racionales. Es obvio que el contenido concreto de las razones debemos descubrirlo por los métodos habituales utilizados para el conocimiento del mundo. Cuando el médico intenta hacer un diagnóstico de la enfermedad de su paciente y dar con el tratamiento adecuado, lo que está buscando es información empírica. Es difícil darse cuenta de que aquí entra en juego otro tipo de conocimiento, referido a una verdad normativa. Esto obedece a que, en este caso, esa verdad es perfectamente evidente: el médico debe hacer lo que tenga que hacer para curar al enfermo. En otras ocasiones, el conocimiento de nuestras obligaciones normativas es, sin embargo, mucho más inseguro y controvertido. Por volver a nuestro ejemplo de antes, aunque tuviéramos información completa sobre los pormenores de un crimen, no por ello estaríamos en condiciones de responder a la pregunta de si el criminal merece o no pagar por sus actos con su propio sufrimiento. Esta pregunta se refiere a una verdad no empírica; una verdad que es, por lo demás, difícil de descubrir, debido, entre otras cosas, al carácter pasional de las emociones que involucra.

En esta búsqueda de un «equilibrio reflexivo» entre todas nuestras creencias, algunas intuiciones tendrán que ser puestas en cuarentena

El hecho de que no podamos ayudarnos de la observación directa ni de las ciencias empíricas para resolver cuestiones normativas como esta nos indica que lo que estamos buscando son verdades necesarias. En este aspecto, las verdades normativas no son diferentes de las que encontramos en las matemáticas. Por ejemplo, si discriminar arbitrariamente a las personas es injusto, entonces lo es independientemente de cómo sea el mundo y, más en concreto, de cómo se comporte de hecho la gente. Es injusto, por así decirlo, en todos los mundos posibles.

Esta analogía con el conocimiento matemático nos alerta sobre uno de los puntos débiles del cognitivismo como teoría de la normatividad. Pues, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias exactas, en cuestiones morales y políticas, por no hablar de las referidas a los modos de vida, hay una considerable diversidad de opiniones. Aquí la combinación de intuición intelectual y compromiso con la coherencia produce resultados inseguros y a menudo abiertos al debate. Podría pensarse, en consecuencia, que la analogía que Parfit establece entre las matemáticas, por un lado, y la moral y la elección de fines, por otra, resulta extremadamente aventurada. Parfit responde a este argumento escéptico negando que exista un desacuerdo significativo en cuestiones prácticas: «Si conociéramos todos los hechos no normativos relevantes, usáramos los mismos conceptos normativos, entendiéramos y reflexionáramos cuidadosamente sobre los argumentos relevantes y no estuviéramos afectados por ninguna influencia distorsionadora, todos tendríamos creencias normativas similares» (vol. 2, p. 546).

La tesis de la convergencia ?que es el nombre que él mismo pone a esta especie de ley empírica? no niega, obviamente, que a veces podemos estar equivocados en nuestros juicios morales. En esto la moral no es distinta de cualquier otra disciplina. Como escribe Parfit, que los psicópatas no tengan capacidad moral es tan irrelevante, en lo que se refiere a la posibilidad del conocimiento moral, como el hecho de que los ciegos carezcan de visión. Pero el desacuerdo no siempre deriva de la ceguera moral de algunos. Entre otras posibles causas de desacuerdo, Parfit señala, por ejemplo, el conocimiento insuficiente de los efectos que tendrían las distintas acciones entre las que tenemos que elegir. Otras veces son las propias razones las que son imprecisas o indeterminadas y no permiten ordenar jerárquicamente un conjunto de metas alternativas, como cuando elegimos entre dos modos de vida radicalmente distintos, o cuando, enfrentados a una decisión moral, tenemos que optar entre evitar el sufrimiento de muchos y violar los derechos de algunos. También puede ocurrir que existan discrepancias legítimas en torno a la aplicación de un principio general. Creo que sería muy fácil ponerse de acuerdo, por ejemplo, en que no es permisible que nadie sea coaccionado arbitrariamente. Pero ese acuerdo es compatible con la duda de si esa norma general exige que el Estado prohíba el uso del burka, coaccionando de ese modo a quien quiere llevarlo, o que practique una política de laissez faire y permita con ello la posible coacción ejercida por la comunidad religiosa sobre algunos de sus miembros (el ejemplo es mío). Estas son algunas de las razones por las que, aun teniendo al alcance el conocimiento moral, a veces es difícil llegar a acuerdos sobre cuestiones concretas.

Por otra parte, tampoco el acuerdo puede siempre tomarse como muestra de que estamos ante una idea verdadera. Así ocurre con la intuición de que los malos merecen sufrir. Como veíamos, no sólo se trata de una convicción ampliamente compartida, sino que, además, teníamos para ella un esbozo de explicación evolucionista. Pero ni una cosa ni otra garantizan que estemos ante una auténtica ley moral. Al contrario, el hecho de que nuestro deseo de ver castigados a los criminales pueda ser explicado en términos evolucionistas contribuye más bien a minar nuestra confianza en que estemos ante un caso de genuino conocimiento. Si nuestra creencia puede explicarse por la ventaja adaptativa que proporcionaba a nuestros antepasados, entonces esa creencia no es una respuesta a la evidencia que tenemos a favor de su verdad. Si una creencia así seleccionada fuera verdad, lo sería por casualidad.

La intuición intelectual es, en última instancia, lo que nos da acceso a las verdades normativas. La intuición nos dice, por ejemplo, que la tortura es mala. Y nos dice también que los criminales deben pagar con su propio sufrimiento el sufrimiento causado. Algunas intuiciones son fiables, otras son engañosas. Por suerte, el conocimiento normativo admite generalizaciones que relacionan unas verdades con otras; y este carácter interconectado de las verdades normativas hace posible el trabajo de la reflexión. La reflexión nos permite repasar las conexiones entre intuiciones, de manera que detectemos cuándo una de ellas encaja mal con el resto. Una intuición aparentemente veraz puede ser simplemente un meme que se ha instalado con fuerza en nuestra mente sin que hayamos pensado a fondo sobre lo que implica; o tal vez es una intuición moral genuina, pero gravemente contaminada por emociones distorsionadoras. En esta búsqueda de un «equilibrio reflexivo» entre todas nuestras creencias, normativas y de otros tipos, algunas intuiciones tendrán que ser puestas en cuarentena y eventualmente descartadas. Este es un camino a veces difícil y no siempre concluyente, pero es, como en toda búsqueda del conocimiento, el único que tenemos disponible. Sólo él conduce a la verdad sobre lo que debemos hacer.

Y sí, pese a las fuertes emociones que despierta la idea, Parfit aporta razones para demostrar que nadie merece sufrir.

Jorge Mínguez es profesor de Filosofía.