La cuestión es fácil de describir: una parte importante de la sociedad catalana siente a España no como su nación, sino simplemente como el Estado en que por injustos azares de la historia le ha tocado vivir. Su nación es Cataluña, y quieren convertir ésta en un nuevo Estado distinto de España. No lo logran, porque quienes tal desean no han conseguido formar en esa sociedad una masa crítica suficiente como para decantar la balanza política en contra de la enorme inercia centrípeta que ha creado una larguísima convivencia dentro de España. Pero la cuestión es ésa, un problema, y dura ya siglos.

Lo expresaba de manera orteguiana Manuel Azaña cuando volvía la vista atrás desde su exilio francés: «Nuestro pueblo [el español] está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias, ya las cometa el Estado, ya se cometan contra él: eso prueba la realidad del problema»En «Causas de la guerra de España», capítulo IX, redactado en 1939 en Collonges-sous-Salève.. Que Cataluña es parte de España, tienen razón los autores, es un hecho histórico de longue durée, pero es un hecho con forma de problema que –además– parece inmune al paso de los siglos. Las razones que lo sostienen pueden ser acusadamente sentimentales, o inspirarse en ideas acusadamente míticas; pueden alimentarse en gran parte de una descripción interesadamente distorsionada de la realidad, que es lo que fundadamente alega este libro que sucede hoy como ayer. Y, sin embargo, ahí sigue el río del desapego de muchos catalanes para con España, discurriendo por sus meandros con forma de épocas de seny y de rauxa, los dos arquetipos antropológicos en que Jaume Vicens Vives encerró la historia de Cataluña. Es un conflicto que, no por alimentarse de sentimientos y mitos más que de razones objetivas, deja de constituir una imponente realidad histórica: un conflicto «resiliente», dice Ricardo García CárcelLa herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 280..

Bueno, pues en este problema es en el que toma partido el libro que comentamos, por cierto que de una manera tan polemista que a veces el hilo conductor de su prosa parece ser la refutación puntual de la «historia» nacionalista catalana. Ahora bien, aunque sea también una toma de partido, creo que tiene a su favor la superior honestidad científica de quienes hacen la historia al modo que recomendó Leopold von Ranke, es decir, como la composición de un relato fiel de lo que pasó y de cómo pasó, y no de cómo gustaría al sujeto actual que hubiera pasado para poder construir con ese pasado un argumento. Que es lo que han hecho frecuentemente –concuerdo con Gabriel Tortella y compañía– los nacionalistas catalanes.

La historiografía sobre las naciones y el nacionalismo ha oscilado entre nosotros entre el esencialismo de tintes casi metafísicos, según el cual las naciones existirían en forma de espíritu o carácter desde poco menos que el albor de los tiempos, y el inventivismo posmoderno, para el cual se trata de «inventos» socialmente construidos o imaginados en un determinado momento histórico por elites ansiosas de fundar sólidamente su poder. Aunque no lo diga expresamente, esta obra adopta una tercera vía más sensata: la de entender que las naciones y los nacionalismos son constructos que tienen sus raíces en la historia larga, una sucesión de hechos, datos y sentimientos reactivos ante ellos que, sin ninguna teleología predeterminada, nos han traído donde estamos y como somos. Y se aplica por ello a examinar el cómo de esos hechos que han ido situando a Cataluña como parte duraderamente inserta en España, por mucho que siempre desde una conciencia social incómoda de ser diferente.

Se trata de un libro sobre historia, esencialmente la económica, pero que no rehúye intervenir en el debate del presente, ese que agita el escenario catalán y español desde 2012. Casi la mitad de sus páginas están dedicadas a lo sucedido desde la Transición a nuestros días, un período respecto al cual es tajante: el diseño constitucional de la España autonómica como «nación de naciones» fue un error político además de un imposible histórico que, manejado desde la falta de lealtad centrífuga por las elites nacionalistas catalanas (y contando con el concesivo interés cortoplacista y acomplejado de los gobiernos centrales) trajo consigo un período de nation-building coercitiva sobre la sociedad catalana eficazmente organizado desde el poder regional: una política lingüística invasiva, una educación etnoorientada, un goebbelsiano control de los medios de comunicación, todo ello para, primero, fer país al modo pujolista y, luego, emprender el gran paso adelante secesionista.

No ocultaré que encuentro en el texto algunas asunciones metodológicas implícitas sobre el concepto y valor de los nacionalismos en general, y del español y el catalán en particular, que creo que deberían haber sido más meditadas y, sobre todo, expuestas con menos dogmatismo. También encuentro que el análisis del sistema autonómico español plasmado en la Constitución de 1978 peca de un cierto simplismo argumentativo, con algunos errores llamativos. Todo ello será más adelante comentado como parte del debe de esta obra colectiva. Pero vaya por delante, porque es obligado así hacerlo, que su haber es amplio y denso, y no se resiente demasiado de esos puntuales fallos.

La tesis de la brecha económica

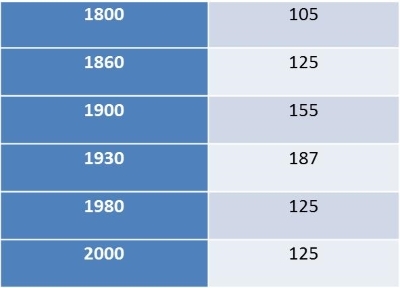

Antes de seguir al texto en su magnífica descripción de los hitos más significativos de la historia de la economía catalana y la española, permítasenos adelantar y comentar su tesis de fondo sobre el nacionalismo catalán, por lo menos el de la época moderna, que es la más analizada en esta obra (sin comparación en número de páginas con la época anterior al Estado liberal). Como se expone ya en la Introducción (pp. VI-VII), tal idea es que en la raíz de los problemas de encaje de Cataluña y España está la «brecha económica» que ha existido entre sus respectivas economías, unas economías que, sin embargo, eran a la vez estrechamente dependientes la una de la otra desde el siglo XVIII. Tesis reformulada en la página 472: «El factor más importante y decisivo para el nacimiento y desarrollo del nacionalismo catalán lo fue el desfase entre la renta catalana y la del conjunto de España a lo largo del siglo XIX, desfase que alcanzó su máximo hacia 1930 y ha disminuido después» merced a la convergencia económica interregional experimentada en España desde la época franquista.

Tomando los datos del gráfico 6.1 (p. 211), la brecha o desfase (a veces los autores, economistas al fin, caen en la tentación de llamarla «el diferencial») entre las economías respectivas, expresada en porcentaje del PIB per cápita de Cataluña por relación al PIB per cápita medio del conjunto español es como sigue:

Resulta relevante notar que la separación creciente entre la renta personal catalana y la española media no se produjo por causa de una economía catalana aislada y autosuficiente, sino todo lo contrario: la economía catalana estuvo totalmente imbricada en el conjunto de la española, que le sirvió fundamentalmente de mercado reservado para su temprana actividad industrial textil. Lo que sucede es que, mientras que España estuvo económicamente estancada durante el siglo XIX, Cataluña despegó con fuerza. Este hecho económico habría provocado la formación temprana de una sociedad catalana mucho más plural, moderna y compleja que la española mesetaria, que, sin embargo, es la que acaparaba el poder político de dirección del sistema institucional nacional. Así, en Cataluña –junto con un remanente campesino de orientación reaccionaria-carlista– existieron precozmente un proletariado industrial potente y activo (con ribetes de fuerte y violenta lucha social) y una burguesía desarrollada y culta que miraba más al resto de Europa que a España. Se desarrolló allá un sistema peculiar de fuerzas políticas, más diversificado y rico que el español de la Restauración canovista, cuyo bipartidismo turnista no podía satisfacer las complejidades de la política catalana. A España se la veía como mercado y como instancia donde residía el poder político, pero se la contemplaba con un acusado desdén motivado en su superioridad cultural y social.

Así, se nos dice, la Renaixença de la segunda mitad del siglo XIX tuvo su origen inmediato en una reivindicación cultural y lingüística muy atenta al pasado medieval y a sus hitos de rauxa histórica (1640 y 1714), pero en su fondo estaría latente, según los autores, una cierta lucha de la burguesía catalana por conseguir de Madrid un trato económico de favor, de manera que el separatismo era un arma de presión de los negocios catalanes para presionar a unos políticos caciquistas. La crisis colonial de 1898 y la pérdida de los mercados ultramarinos indujo a un desapego adicional de la burguesía catalana para con la política central, acusada –con más o menos razón– de no haber sido capaz de conservar los mercados de los restos del Imperio y que, por ello, no se merecía respeto ninguno: de ahí el sentimiento de que los catalanes lo harían mejor que Castilla si se les dejase dirigir, o el alternativo de que les iría mejor solos (versiones moderada o radical del nacionalismo local).

De esta forma, habría sucedido que una sociedad catalana económicamente más activa y rica que la referente común española se habría ido enajenando de ella en sus afectos y encontrando cada vez más razón para cultivar su particularismo y su diferencia, terminando por sentirse en gran parte un país distinto. Aunque los mecanismos operativos del desencaje fuesen culturales y políticos (el centro político llega a ser percibido como un lastre), la causa subyacente sería económica. A la parte más moderna, activa e industrializada del país (y demográficamente más creciente) se le negó la capacidad de dirección política del sistema conjunto, y reaccionó con alejamiento y desapego de ese conjunto.

Aunque los mecanismos operativos del desencaje fuesen culturales y políticos, la causa subyacente sería económica

La tesis conecta, en parte, con la explicación funcionalista del nacionalismo como un subproducto de la modernización provocada por el capitalismo (Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Karl W. Deutsch), aunque en este caso estaríamos ante un nacionalismo subestatal inducido por un desarrollo más temprano y más fuerte de una región concreta con respecto al conjunto nacional que permaneció apegado a estructuras premodernas.

La paradoja que subrayan los autores es el hecho de que esta economía catalana moderna y diferente era altamente dependiente de la del resto de España, pues carecía de viabilidad sin su mercado cautivo. La creciente industria textil catalana nunca se planteó la posibilidad de ampliar mercados en el exterior, debido a la debilidad de base financiera y a sus propias prácticas comerciales reacias a la función creadora del comercio a crédito. Fue una industria modesta a nivel europeo y, sobre todo, dependiente de un sistema proteccionista español que llegó a rozar la misma autarquía (el «proteccionismo integral»).

La hipótesis es atractiva y, tomada en sus justos términos, resulta muy explicativa. El sentimiento catalanista ha estado siempre fundado en el sentimiento de diferencia con respecto a España (muy diverso del vasco, que se ha fundado en el privilegio en España). Y ese sentimiento de diferencia ha encontrado raíces, muy particularmente, en una realidad socioeconómica que distinguía a la sociedad catalana de la genérica española porque, sencillamente, era la diferencia culturalmente más ostensible y políticamente más operativa. Prueba de su fuerte capacidad de movilización política y de su enraizamiento social lo tenemos en el hecho de que el actual momento secesionista catalán se haya apoyado inicialmente para despegar en el tan manido argumento de las «balanzas fiscales» que, siendo como es un argumento objetivamente sin sostén en la realidad actual (la brecha se ha cerrado mucho desde 1957), tiene, sin embargo, una capacidad de arrastre enorme, porque que se funda en un sentir perdurable de algo que en su día fue, de alguna manera, cierto. Claro está, que la hipótesis se refiere a la época moderna y, por ello, no explica lo sucedido antes de 1800, sobre todo los hechos que llevaron a la secesión del siglo XVII ante la presión del poder real necesitado como fuera de recursos, atizada por una cierta guerra lingüistica. Cataluña no salió de la Edad Media más rica ni más pujante que Castilla, más bien todo lo contrario. Y, sin embargo, hubo dificultades de encaje entre ellas desde el mismo Fernando el Católico (el Fernando I de unos y II de otros). No había brecha, pero había ya hechos diferenciales, tanto históricos como institucionales y culturales.

Además, la tesis de la brecha económica no explica del todo el éxtasis actual del separatismo cuando, precisamente, sucede que la brecha misma se ha casi anulado merced a un proceso de convergencia económica entre las regiones españolas ocurrido durante el franquismo y continuado en democracia. Cataluña no es ya la sola región que despunta en la media nacional, ni siquiera la que más lo hace, y las sociedades respectivas de España y Cataluña se han vuelto parecidamente modernas, diferenciadas y complejas; las fuerzas políticas actuantes no son demasiado diferentes (salvo las nacionalistas exclusivistas, claro), y el grado de autogobierno constitucional y estatutariamente logrado desde 1978 es el más alto en los tres últimos siglos. Y, sin embargo, nos encontramos inmersos en un ensayo de separación unilateral como no se había visto desde 1640. ¿Cómo así?

A este respecto, los autores deslizan a veces la afirmación de que también el separatismo impulsado desde 2012 por la Generalitat se debe a razones económicas, aunque éstas sean puntuales y no ya las de la brecha estructural (pp. 276 y 480): tales serían, por un lado, la protesta y desencanto de la sociedad por los recortes al bienestar desde 2008; por otro, la corrupción progresivamente destapada de las elites catalanas, que buscarían su fuga e impunidad en un Estado catalán dominado por ellas mismas. Pero el argumento resulta insuficiente y los propios autores lo contradicen cuando afirman que la política constructivista en lo cultural y lingüístico de la Generalitat desde 1980 había potenciado en tal grado el nacionalismo «que no podía sino desembocar en separatismo» (pp. 275 y 480). Al final, las razones económicas coyunturales para la hodierna huida hacia delante de los gobernantes nacionalistas catalanes a que asistimos no explican por qué ese nacionalismo ha trabajado implacablemente desde 1980 para llegar a un escenario como el actual.

Y es que el nacionalismo, por mucho que se alimente de factores de toda laya, incluidos los económicos, es irreducible a una sola causa. La inserción catalana en España es problemática «con monarquía y con república, con centralismo y con autonomismo», decía Azaña. Con brecha económica a favor o con datos económicos en contra, diríamos ahora. Lo es porque subsiste, vivaz y pujante, el sentimiento de diferencia catalana desde el mismo momento de la unión de los reinos en el siglo XV. La diferencia se ha plasmado y abonado a lo largo de los siglos en y por hechos diversos (las instituciones, la economía, la lengua, la proyección territorial, el desarrollo moderno anticipado, etc.), pero es la diferencia misma el factor constante y movilizador. Asoma por aquí la innegable pluralidad y diversidad etnoterritorial de España como nación desde su propia constitución como tal, así como un fortísimo apego al localismo, algo que resulta disonante para quien la observa desde el supuesto modelo de «nación normal» que sería Francia.

La escombrera medieval

Cataluña empezó por no estar en España, no hace falta decirlo. Allá por finales del siglo XV existían en la Europa Occidental unos doscientos artefactos institucionales con base territorial capaces de llegar a convertirse en Estados en el futuro; de ellos, recuerda Charles Tilly, sólo una treintena lo han logrado. La explicación está en la historia, en sus exigencias y en sus casualidades, que de todo hay. Fue una casualidad dinástica que Aragón y Castilla se unieran, pero es cierto también que existía una fuerte tendencia centrípeta en la península: lo sucedido tiene una lógica histórica intrínseca, sin que afirmarlo sea asumir una teleología inspirada en el presente.

Es un hecho que Castilla y Aragón (Cataluña incluida) acusaban una patente asimetría en el momento de la unión dinástica. Frente al tamaño y la pujanza económica de Castilla, estaban la pequeñez, el declive y la crisis de Aragón y Cataluña desde el siglo XIV. Por otro lado, en Castilla daba ya sus primeros pasos el Estado moderno, caracterizado ante todo por una incipiente concentración de poder en torno al monarca y su burocracia propia, y por el arrumbamiento del pactismo medieval. En cambio, en Aragón y Cataluña las instituciones medievales estamentales limitaban fuertemente ese poder y eran las que ejercitaban realmente el control jurisdiccional y fiscal sobre las poblaciones. Gobierno directo contra gobierno indirecto, era obvio que Castilla era la más adaptada para ser la base del Imperio austracista.

La memoria histórica catalanista gusta de rememorar aquel régimen premoderno como si hubiera sido poco menos que un sistema de gobierno por consenso democrático en comparación con el autoritario castellano: libertad frente a opresión. Los términos están mal elegidos, porque se confunden «las libertades» con «la libertad», y se mezcla la representación medieval con la democracia liberal: es decir, presentismo puro. Las libertades, fueros, estatutos y privilegios de las Cortes, Parlamentos, ciudades, colegios y corporaciones eran «la libertad de los antiguos», en términos de Benjamin Constant, nada que ver con la de los modernos, la de los individuos supuestamente abstractos e iguales aparecidos en 1789. En Europa (en ningún sitio) no se pasó de una a otra clase de libertad sin más, sino que la monarquía autoritaria que desescombró de instituciones el mundo medieval fue el trámite necesario que había que atravesar. Primero el monarca hizo a todos súbditos por igual, y luego la nación los hizo ciudadanos (TocquevilleEl Antiguo Régimen y la Revolución, trad. de Dolores Sánchez de Aleu, Madrid, Alianza, 2004. describió como nadie el proceso subyacente de concentración de poder, poniendo en el lugar que corresponde a las revoluciones del siglo XVIII).

Yendo a nuestro caso más particular, Regina GrafeThe Distant Tyranny. Markets, Power, and Backwardness in Spain 1650-1800, Princeton, Princeton University Press, 2002. ha puesto de manifiesto cómo en las Españas de los siglos XV al XVII perduró el localismo jurisdiccional mucho más que en cualquier otro país europeo, y que fue precisamente esa especial longevidad de las jurisdicciones superpuestas e interpuestas entre la del Estado naciente y la población, y la falta de cooperación entre ellas, la que motivó el retraso económico de España; por la sencilla razón de que impidió la aparición de un mercado nacional y sobrecargó de alcabalas y exacciones a las transmisiones comerciales. Los precios del bacalao seco, que estudia estadísticamente Grafe en las ciudades españolas, no reflejan como sería de esperar el coste añadido de su transporte desde los puertos de importación a los lugares de consumo, sino sobre todo la acumulación de exacciones de los territorios y jurisdicciones que atravesaba.

Los autores de Cataluña en España tienen pocas dudas de que el sistema institucional catalán heredado del Medievo fue un lastre para el desarrollo económico del Principado. De que, por tanto, en 1680 éste no se correspondía mínimamente –a pesar de la interpretación apasionada de Josep Fontana– con la Holanda o la Inglaterra contemporáneas y, por ello, ya al borde del liberalismo y el desarrollo comercial «si se le hubiera dejado». De que el desescombro institucional que llevó a cabo la Nueva Planta borbónica al término de la Guerra de Sucesión fue el que provocó el avance demográfico, comercial y agrícola de Cataluña. Y de que el sistema de punción fiscal implantada por el nuevo régimen para la economía catalana no fue discriminatorio en sus resultados con relación al existente en Castilla y, sobre todo, fue un sistema de fiscalidad mucho más moderno, equitativo y justo: «Aplicando la teoría de Mancur Olson, resultaría que a la larga el antiguo reino de Aragón, y en particular Cataluña, se habría visto beneficiado por haber perdido la Guerra de Sucesión, al haberse modernizado sus instituciones rápidamente en contra de los intereses seculares de los grupos poderosos; lo contrario ocurrió en Castilla, vencedora en la guerra y, por tanto, mucho más difícil de reformar» (p. 90). Toda la historiografía objetiva suscribiría esta conclusión, claro está. Pero no el nacionalismo, que prefiere conservar la memoria de la igualación como una afrenta y una derrota épica. Y nada más productivo para la memoria nacional que una derrota, como ya advirtió Ernest Renan.

La fábrica de España

La Guerra de la Convención y la Guerra de la Independencia pusieron a prueba la fidelidad a la monarquía española de la sociedad catalana, que en ambas ocasiones obtuvo magnífica nota, aunque la última dejó la herencia del insurreccionalismo con que tuvo que lidiar el liberalismo conservador de las elites catalanas del siglo XIX. En cualquier caso, fue probablemente entonces cuando se vive el período más «español» (que no «castellano») de la historia de Cataluña, pareciendo incluso que los antiguos agravios históricos se ponen entre paréntesis.

Este es el período en que el desarrollo de la industria textil barcelonesa va a convertir a la región en la fábrica de España por antonomasia, propiciando el progresivo desfase entre el producto interior bruto per cápita de Cataluña y el de España en su conjunto: el primero llega a casi doblar al segundo a finales del siglo. Los efectos disruptivos sobre el grado de modernización que ello produce en ambas sociedades ya han sido comentados: curiosamente, la mayor integración, tanto sentimental como económica, de Cataluña en España es la que va a producir como efecto secundario no planificado el mayor desfase entre una sociedad que se hace moderna, compleja y conflictiva –la catalana– y otra en la que el liberalismo no consigue hacer despegar el desarrollo y que acapara todas las instancias de un poder político que, además, se ejerce con una pulsión fuertemente homogeneizadora (lo cual tampoco es extraño, dado que las mayores amenazas al liberalismo político español provinieron en el conjunto nacional de los reductos tradicionalistas antimodernistas que a la vez cultivaban el particularismo foral o regional).

Los autores inciden en el hecho de que aquel desarrollo se fundó, en grandísima parte, en un fuerte proteccionismo arancelario por parte de los sucesivos gobiernos de Madrid. La industria textil catalana nunca hubiera podido sostenerse y crecer sin la reserva del mercado español a su favor, un hecho del que se llega a lamentar su olvido («desagradecido») posterior. En este sentido, el libro contiene un ejercicio que científicamente es impactante: el de atreverse a ofrecer un cálculo justificado y explicado de «el precio del proteccionismo» pagado por la economía española en su conjunto a lo largo del siglo XIX para mantener aquella industria algodonera, un precio soportado por el común nacional que se presenta a modo de contrapeso de las tantas veces invocadas «deudas históricas» que alegan algunas Comunidades españolas. Aquí tendríamos una «deuda histórica» de Cataluña, no por difusa menos real, que alcanzaría probablemente a un 0,5% anual del PIB español durante el siglo XIX.

Nos permitimos poner en duda la conveniencia de este tipo de ejercicios académicos de cara a la explicación de la historia nacional en su conjunto, por mucho que éste sea más que comprensible como reacción ante tanta estulticia centrifugadora como la que vivimos. Es bastante probable que todas las naciones europeas (salvo la que despegó la primera) se hayan valido del proteccionismo de uno u otro sector industrial, minero o agrícola, para poder iniciar su desarrollo, y que ello haya favorecido a esta o aquella región. En España, el proteccionismo decimonónico fue «integral», de manera que los aranceles defendían tanto a la industria catalana –y luego vizcaína– como a los intereses agrarios de la Meseta. Si se quisiera «hacer justicia» con la historia –empresa de dudosa posibilidad– habría que calcular muchos precios y muchos contrafácticos. Por ejemplo, si no se hubiera protegido ningún sector particular o regional de la competencia exterior, ¿hubiera sido el resultado conjunto mejor?

La industria textil catalana nunca hubiera podido sostenerse y crecer sin la reserva del mercado

español a su favor

En cualquier caso, el siglo que tan «integrador» había despuntado para la nación española termina con fuertes tensiones centrífugas provocadas por el particularismo –primero cultural, luego también político– de Cataluña. El desastre de 1898 y la pérdida de los restos del imperio ultramarino con sus mercados acentúan en las elites catalanas la sensación de que el gobierno está en manos inadecuadas. No parece sino que una parte de Cataluña quisiera desempeñar el papel que obtiene por entonces Hungría en la monarquía dual que rige el Imperio central, pero que el sistema político español (acosado por su incapacidad para democratizar el sistema de la Restauración) sólo supiera reaccionar con más centralismo y homogeneización, hasta llegar a la torpeza de Primo de Rivera.

Y después el idilio frustrado de la Segunda República, el Estatut, la proclamación-suicidio de 1934 y la Guerra Civil. Que no fue, desde luego, una guerra ajena a Cataluña, ni una guerra de España contra Cataluña, como precisan oportunos los autores. Aunque sí fue la ocasión para que muchos intelectuales españoles (Azaña y Negrín los primeros) perdieran su anterior ilusión de que el problema catalán era una cuestión resoluble desde la buena fe y la lealtad mutua. Ilusión ésta que, sin embargo, reapareció prístina e inmarcesible en 1978.

Durante el franquismo, pese a la repugnancia que podía sentir por las hechuras dictatoriales del régimen, la burguesía catalana encontró la forma de seguir prosperando y figurar en el grupo de cabeza de las regiones más favorecidas, junto a Madrid, País Vasco y Baleares. Las inversiones del Instituto Nacional de Industria tuvieron un enorme peso en el desarrollo catalán, más de una quinta parte del inmovilizado del Instituto Nacional de Industria correspondía a Cataluña (SEAT, ENHER, ENTASA) en los albores de la Transición. Y aunque «la fábrica de España» ya no era la única, ni mucho menos, experimentó, como era lógico esperar al romperse deliberadamente la estructura agraria precapitalista hispana, un flujo inmigratorio elevadísimo.

Sin embargo, la progresiva igualación económica entre Cataluña y el resto de España no hizo, de nuevo, sino alimentar los argumentos del catalanismo victimista. Si antes, en el siglo del despegue, Madrid era un lastre para Cataluña, ahora, en los decenios de la convergencia, Madrid era un vórtice que drenaba los recursos financieros producidos por Cataluña, de manera que no volvían a ella en forma de inversión y gasto público, mientras que sí favorecían, en cambio, a otras regiones periféricas, o ayudaban a construir un Madrid desarrollado gracias a su capitalidad. O, por lo menos, así lo veían ya los economistas próximos a la Assemblea de Catalunya (pp. 268 y ss.).

Algunos reparos metodológicos

Hay un punto un tanto incómodo en una obra de análisis histórico y político como ésta, en la que se aborda, en definitiva, una cuestión tan debatida y torturada como la de la realidad y consistencia de ese ente que nombramos como «nación» y, por ello, el concepto de esos movimientos del espíritu que llamamos «nacionalismos» –que son en gran parte los que crean performativamente la realidad sobre la que discurren–, todo ello aplicado al caso concreto de Cataluña y España. Hubiera sido más correcto que los autores establecieran desde el principio su utillaje metodológico, es decir, que nos dijeran desde dónde escriben, instalados en qué paradigma y desde qué precomprensión. Cuál es su concepto de «nación», cuál es el de «nacionalismo», cuál es, incluso, su valoración de este fenómeno. Porque en todo ello hay envueltas cuestiones epistemológicas y también axiológicas que permean no sólo la interpretación, también sino el propio relato histórico de los hechos concretos que ocurrieron en la historia.

Los autores sí lo hacen, cierto, pero ello no llega hasta el final de la obra y exponiéndolo a manera de sucintas y casi apodícticas «conclusiones» (Capítulo 8, pp. 463 y siguientes), lo cual es ciertamente una anomalía en un trabajo científico: presentar como conclusión del estudio de una historia particular lo que en gran parte es el paradigma intelectual desde el cual se ha precomprendido esa historia.

Así, los autores dan sin más por sentado un concepto muy concreto y particular de lo que es una nación («una unidad política que se caracteriza por constar de una población y un territorio, estar organizada en un Estado y compartir una legislación y una historia», p. 466), que pocos científicos sociales suscribirían, así como un dualismo maniqueo en cuanto al concepto y valoración del nacionalismo como fuerza histórica: siempre según ellos, habría un nacionalismo político, que sería el deseo de los ciudadanos libres e iguales de vivir bajo un gobierno común y justo, un nacionalismo que aparece al hilo de las revoluciones de finales del siglo XVIII y que es el que constituye a España como nación ya desde la Guerra de la Independencia. Y habría un nacionalismo posterior, romántico o cultural, cargado de connotaciones étnicas o tribales, que defiende una concepción «esencialista» de la nación, y que es el nacionalismo de las llamadas «naciones sin Estado»: modelo francés y modelo alemán, vamos. De la concepción esencialista de la nación que manejan estos últimos nacionalismos (de los cuales el catalán es un caso) se derivan directamente consecuencias tan negativas como el fascismo, el nazismo o el militarismo japonés del primer tercio del siglo XX; en España, este nacionalismo habría llevado a FalangeLos autores citan la definición de la nación de José Antonio Primo de Rivera («comunidad de destino en lo universal») como exponente máximo de la perversión esencialista y totalitaria del nacionalismo cultural. Ciertamente, uno puede estar o no de acuerdo con esa concreta definición de la nación, pero difícilmente puede considerársela especialmente esencialista. En realidad, es una definición que pone de relieve el componente voluntarista y de futuro de la nación como «plebiscito cotidiano» que decía Ernest Renan, muy alejada del componente determinista de base étnica o tradicional tan propio de los nacionalismos decimonónicos. Es una definición «orteguiana» que no merece ser blandida como espantajo por el mero hecho de que el régimen franquista nos obligara a aprenderla de memoria a varias generaciones de niños. y a Franco.

No vamos ahora a incidir en la crítica a la ya antigua y bastante desacreditada teoría dualista de Friedrich Meinecke acerca de un nacionalismo político y otro cultural, distinción que se ha revelado incapaz de dar cuenta de las complejidades del nacionalismo como fenómeno social y político. No se trata de eso, sino de poner de manifiesto que para quienes escriben desde esa precomprensión acerca de lo que es la nación y lo que es el nacionalismo moderno, como hacen los autores, la escritura de la historia que analizan está en parte ya hecha: porque, por definición, España es una nación y Cataluña, no. Y, también por definición, intentar convertirla a ésta en nación-Estado es algo casi perverso, porque sólo se puede hacer tal cosa desde el esencialismo, que es algo poco menos que nefando. Por lo menos, «totalitario», calificativo que los autores endilgan con demasiada soltura al nacionalismo catalán (pp. 343 y 346).

El texto adopta la más ingenua versión del liberalismo decimonónico español, la de que la nación española surgió fuerte y acabada como realidad política y ciudadana desde el momento en que el pueblo se levantó en armas contra el invasor francés y consiguió que sus dirigentes le dieran una Constitución liberal (aunque luego «la estolidez e incuria de ese pueblo» no estuviera a la altura de los liberales, p. 129). España nació en el crisol de Cádiz y se graduó con matrícula de honor como nación política y ciudadana, ni étnica ni tribal (p. 123). Los nacionalismos periféricos posteriores a 1850, en cambio, serían étnicos, culturalistas, esencialistas.

Ni que decir tiene que opera aquí una asunción inconsciente harto conocida: los nacionalismos satisfechos, es decir, los que han obtenido para su nación el trofeo de la estatalidad en algún momento histórico, se sienten a sí mismos como no nacionalistas, por lo menos como no nacionalistas culturales. Su nación –España– sería, según ellos, una construcción puramente política, fruto de la voluntad de una ciudadanía poco menos que abstracta. Los románticos, culturalistas, étnicos, incluso un poco totalitarios, son los otros, los nacionalismos menores que siguen peleando por su propio Estado: la nación de éstos posee tintes execrables, la nuestra carece de ellos.

Esta versión un poco simple y maniquea es contradictoria con la realidad histórica española, tal como aparece enseguida incluso en el propio libro que la defiende. Pues resulta, según los autores nos relatan también, que esa nación política supuestamente completa y acabada que era España desde 1812 tuvo y tiene serios problemas en la implantación social de su imaginario porque «el nacionalismo español fue muy débil durante todo el siglo XIX» (pp. 191 y 473) debido a la incapacidad del Estado español para desarrollar una eficaz educación «asimilista» de las masas populares, lo que hizo que una enorme parte de la población peninsular tuviera una visión muy borrosa de su calidad de ciudadanos españoles (la conocida tesis de la debilidad nacionalizadora del Estado español de Carolyn Boyd, Borja de Riquer, o del Álvarez Junco de Mater Dolorosa). Pero entonces resulta al final que ese nacionalismo cultural tan denostado sí era necesario para «hacer España», hasta el punto de que el libro lamenta (p. 474) que no existiera aquí, como existió en la Francia de la Tercera República después de la derrota de Sedán, una política estatal deliberada y fuerte para convertir a los campesinos en franceses, tal como la que describió Eugen Weber. Por cierto, que como a los autores debe de resultarles incómoda la contradicción de su propio relato, llegan a cambiarle el sentido a la obra de Weber al escribir que en Francia la escuela «transformó a los campesinos franceses en ciudadanos», cuando bien explícito era el título de aquella obra: Peasants into Frenchmen (y no French Peasants into Citizens).

Tampoco se comprende muy bien, si somos fieles al relato de los autores, por qué una parte de la sociedad española recayó en un nacionalismo esencialista en pleno siglo XX, en forma de «un franquismo [que] desprestigió el nacionalismo español hasta extremos inauditos» (p. 474), provocando que hoy en día ese nacionalismo sea «minoritario y apocado», y en gran parte haya sido sustituido en su espacio identitario propio por los nacionalismos periféricos alternativosLa tesis de que el abuso franquista del nacionalismo esencialista es la causa principal de la debilidad del sentimiento de autoidentificación español a partir de 1978 está universalmente admitida entre nuestros científicos sociales (por todos, Tomás Pérez Vejo, «Identidades colectivas e ingeniería institucional: el caso de la transición española», Revista Internacional de Filosofía Política, núm. 22 (2003), pp. 69 y ss.). Me atrevo a sugerir que quizá convendría revisarla a la luz del hecho empírico evidente de que otros países que han pasado por un nacionalismo autoritario similar (Alemania, Italia, Japón y Portugal, por ejemplo) no han experimentado ninguna pérdida de autoestima nacional al salir de él, sino que han distinguido entre su nación y su pasado totalitario o autoritario más reciente. ¿Por qué en España sería distinto? Por otro lado, es difícil de explicar que cuarenta años después del fin del franquismo sus efectos deletéreos sobre la españolidad sigan tan vigentes, siendo cierto, por otra parte, que la versión franquista del relato nacional español no fue sustancialmente diversa de la liberal canónica anterior a él mismo. Quizá convendría estudiar la hipótesis de que el sentimiento nacional español era ya inseguro y acomplejado mucho antes de Franco, porque en el fondo esa identidad española consiste en una búsqueda morbosa de una autoestima nacional que no se encuentra de manera estable. En la historia de España siempre llama la atención el distanciamiento con que las crónicas oficiales o canónicas del pasado se manifiestan con respecto al propio poder que las alimenta.. Estas ausencias y presencias del nacionalismo esencialista español no tendrían sentido en una nación que –se supone– ya estaba sólidamente construida sobre los cimientos del nacionalismo original puramente político como la que asumen los autores. Sólo lo tiene cuando admitimos que, como es generalmente reconocido, que los Estados-nación modernos nacieron y perviven tan impregnados de nacionalismo cultural como los nacionalismos alternativos en pugna.

La desespañolización contemporánea y sus dudosos resultados

El nacionalismo es una ideología, algo que suele olvidarse con facilidad. No es sólo eso, desde luego, pero es también una doctrina política que tiene su propio lugar al sol junto a las otras grandes propuestas ideológicas de la modernidad occidental. Lo que la caracteriza como ideología, y a la vez lo que hace que pase inadvertida como tal, es que pone su foco en un punto diverso de aquel en que lo hacen todas las demás, sean el liberalismo, el socialismo, el comunismo o el fascismo. Y, además, que es extremadamente simple y parca en sus postulados (de ahí su versatilidad).

En efecto, todas las ideologías políticas tratan del asunto de la legitimación del poder y del reparto de los recursos en una sociedad ya existente, mientras que la nacionalista trata de algo previo a ello, de algo que las demás dan por asumido: en concreto, trata de cómo debe componerse una sociedad política para ser correcta y legítima en sí misma; y a este respecto defiende la tesis de la correspondencia necesaria entre nación y poder político. Es una teoría de las fronteras. Sus postulados son terminantes: la humanidad se ha dividido, naturalmente, en naciones, por mucho que los elementos diacríticos componentes de éstas sean muy variables; sólo es legítimo y correcto el poder político del Estado que coincida con una nación; y es misión primordial del poder público cuidar y conservar a la nación en sus rasgos constitutivosSeguimos en todo al que consideramos mejor estudioso de las ideas políticas del nacionalismo entre nosotros, Luis Rodríguez Abascal, Las fronteras del nacionalismo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.. Porque –y ésta es la falacia nacionalista– esa realidad nacional que el relato ideológico pone en el pasado, está en realidad en el futuro: hay que hacerla.

La incompatibilidad parcial entre estas afirmaciones ideológicas y la democracia liberal es bastante evidente, puesto que el nacionalismo exige asumir como presupuesto previo al debate democrático la idea de la existencia de la nación, existencia que, además, tiene una función normativa constantemente actualizada: el Estado debe mantener esa nación intacta. Esta es una verdad cronológicamente previa y axiológicamente superior al debate democrático en sí mismo. Lo cual lleva, inevitablemente, a políticas intervencionistas fuertes sobre la libertad y la conciencia individuales, puesto que sucede en la realidad que la nación pregonada y la sociedad viviente no coinciden en su extensión: la nación es infraexclusiva con respecto a la sociedad, luego hay que corregir la sociedad para hacer nación a toda ella. Sobre todo cuando, como es una constante en la Cataluña moderna, el acusado crecimiento demográfico que experimenta desde hace siglos no se debe a su propia tasa de reproducción sino a la inmigración, primero de otros españoles en los siglos XIX y XX, luego de extranjeros desde finales del XX. La inmigración se vive por el nacionalismo como amenaza de anegamiento cultural («esto se va», escribía angustiado Sabino Arana en el Bilbao de finales del XIX) y como exigencia reactiva para reconstruir la nación rehaciendo a las personas recién llegadas (o a sus descendientes).

Bueno, pues sucede que en 1980 el nacionalismo llegó al poder en Cataluña. Y ese poder, que según el marco constitucional del autogobierno era ya bastante amplioDe nuevo una incomprensión asombrosa por parte de los autores acerca de la naturaleza del sistema autonómico constitucional, cuando afirman que la Constitución de 1978 consagró la «descentralización administrativa», no la «política», como han conseguido luego los nacionalismos (p. 306). Muy al contrario, el «derecho a la autonomía de las nacionalidades o regiones» (artículo 2) entraña el «autogobierno» de naturaleza política, y este es un punto que nunca ha sido discutido seriamente en España salvo, precisamente, por quienes quieren devaluar el sistema autonómico para equipararlo a una mera descentralización administrativa, que son justamente los nacionalistas periféricos., se convirtió en más amplio e indiscutible desde 1984, cuando Pujol ganó el envite de Banca Catalana, tal como relatan pormenorizadamente nuestros autores. Además, los sucesivos gobernantes en el Estado siempre encontraron una buena razón, de esas que la política pragmática llama estratégicas, para no interferir en las políticas de construcción nacional fuertes que puso en marcha la Generalitat.

El nacionalismo traza fronteras. No sólo las exteriores, sino, sobre todo,

las interiores de la

sociedad afectada

Tres fueron los ámbitos esenciales de intervención coercitiva para intentar moldear en la población una nueva conciencia de catalanidad excluyente de la españolidad sentida más o menos difusamente por gran parte de la población, y los tres los estudia y critica con detalle y con sólidos argumentos el libro que comentamos. En el ámbito lingüístico, la consigna temprana (pasada la corta etapa de Josep Tarradellas) fue imponer el conocimiento y uso del catalán como lengua «propia» y preferente de la sociedad, con independencia de cuál fuera la lengua materna, habitual o preferida por los alumnos y sus familias. La lengua era el elemento diacrítico para la nueva sociedad catalana. En el ámbito de la educación, el objetivo fue formar unas nuevas generaciones de catalanes que percibieran a Cataluña como su hogar nacional y a España como un Estado impuesto, para lo cual era necesario que su «memoria histórica» (una edulcorada forma de designar lo que antes era simplemente el canon oficial del pasado introyectado en la enseñanza y en los medios) recibiese el adecuado moldeamiento. Impagable a este respecto es el estudio comparativo que realizan los autores acerca del contenido puntual de los libros de texto de «Historia de España» de la editorial Santillana en todas las Comunidades Autónomas y el utilizado en Cataluña. Y en el ámbito de la difusión de contenidos culturales se desarrolló una política pública bien diseñada y ejecutada para colocar a los medios bajo el control del poder nacionalista, manipulando adecuadamente eso que se denomina «sociedad civil», pero que en Cataluña es más bien una correa de transmisión de la política pública. Una más que exitosa puesta en práctica del concepto gramsciano de «hegemonía».

El nacionalismo traza fronteras. No sólo las exteriores, sino, sobre todo, las interiores de la sociedad afectada: la frontera interior separa a quienes cumplen los cánones de la nacionalidad de quienes no lo logran. Respecto a estos últimos, el nacionalismo catalán ha adoptado en general una postura asimilista mal tildada de «liberal»: se tolera al diferente siempre que éste manifieste su voluntad de integrarse en la identidad nacional oficial cuanto antes pueda. De ahí las peculiaridades que tiene la política pública de inmigración de Cataluña con respecto, por ejemplo, a la de Madrid. Ahora bien, para el réprobo que se niega a renunciar a su particular identidad, sobre todo si ésta es la española, se predica la exclusión social: esos no son catalanes.

Tanto o más interesante que el estudio detallado de las políticas asimilistas en materia de lengua, educación y control de medios, es el comentario de Gabriel Tortella y sus coautores acerca de los más que dudosos resultados que ellas han tenido tras casi cuarenta años de aplicación. En lo que se refiere a los efectos deliberadamente perseguidos por las políticas de catalanización, se muestran más bien escépticos, aunque en ocasiones su escepticismo parezca más fundado en su propio deseo que en datos objetivamente comprobables («el catalán medio, diga lo que diga en las encuestas, se siente más español que catalán, al menos en su cualidad de ciudadano activo», p. 304); su conclusión, en todo caso, es que la política fuerte de construcción nacional no ha conseguido erradicar una difusa lealtad o apego para con la idea de España en gran parte de la población, sentida de manera compatible con la identidad peculiar catalana. Los independentistas son hoy menos que en la Segunda República, concluyen.

Acertados o no los cómputos numéricos realizados sobre encuestas de opinión o sobre elecciones parlamentarias, lo que sí parece evidente por el propio desarrollo del proceso de secesión puesto en marcha en 2012 es que no existe en Cataluña una masa crítica suficiente de población que desee realmente la ruptura con España, de ahí el empantanamiento progresivo de la operación de «desconexión», que parece en la actualidad sostenerse sólo por la ausencia –de momento– de una salida digna y honorable para sus actores.

Los efectos indirectos de la obsesión catalanizadora son, quizá, por más que sean menos aparentes, bastante más relevantes a largo plazo. Los autores los señalan: el progresivo deterioro del sistema educativo catalán, patentizado en su constante pérdida de puestos en las estadísticas que correlacionan el nivel educativo, la renta por habitante y el Índice de Desarrollo Humano (p. 377), de manera que la formación de capital humano es deficiente y amenaza progresivamente a la capacidad de crecimiento económico futuro. Al tiempo, la sociedad catalana no se ha hecho más abierta al mérito, permitiendo una mayor movilidad social ascendente de los estratos más humildes (el argumento omnipresente de que la cohesión social exigiría la homogeneización pancatalana), sino que la pertenencia familiar por ius sanguinis al grupo «catalán» se ha consolidado como clave para el progreso social individual. Es decir, que si bien se ha producido una indudable mejora de la renta de toda la población, no ha habido reducción de las diferencias atribuibles a los orígenes familiares (p. 369).

Dudoso resultado para tanto esfuerzo. Aunque, como nos recuerdan los autores, una explicación del fenómeno puede estar en las peculiaridades del juego político que se ha estabilizado en España en torno a la distribución territorial de poder: en efecto, la regla implícita de ese juego garantiza a las elites nacionalistas catalanas o vascas poder jugar como lo hacía Pascal con su famosa apuesta: si sale mi apuesta, gano; si no acierto, no pierdo nada, porque lo ya logrado es intocable. Es una regla que, desgraciadamente, estimula la deslealtad centrífuga de los jugadores periféricos, que carecen de incentivos para coordinarse con el Gobierno central y tienen premios por lo contrario. Ya lo observaba Regina Grafe en las Españas del austracismo: el problema no era tanto la diversidad y pluralidad etnoterritorial jurisdiccional cuanto la incapacidad de las diversas entidades para coordinarse. Y ahí seguimos.

José María Ruiz Soroa es abogado. Sus últimos libros son Seis tesis sobre el derecho a decidir. Panfleto político (Vitoria, Ciudadanía y Libertad, 2007), Tres ensayos liberales. Foralidad, lengua y autodeterminación (San Sebastián, Hiria Liburuak, 2008) y El esencialismo democrático (Madrid, Trotta, 2010).