En una de sus conocidas afirmaciones, esas que el difunto Sánchez Ferlosio llamaba despectivamente «ortegajos», dejó dicho Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Se refería el filósofo madrileño a lo que pasaba entonces, pero no cabe duda de que siempre está pasando algo y a menudo ignoramos lo que es; de ahí que sea una tarea permanente del pensamiento la eludicación de qué sea eso que nos pasa sin que acertemos a nombrarlo. Desde ese punto de vista, el mercado editorial del ensayo es un gran laboratorio donde se persigue la fórmula del desasosiego: si conseguimos identificar la razón de nuestro malestar, tal vez podamos empezar a mitigarlo.

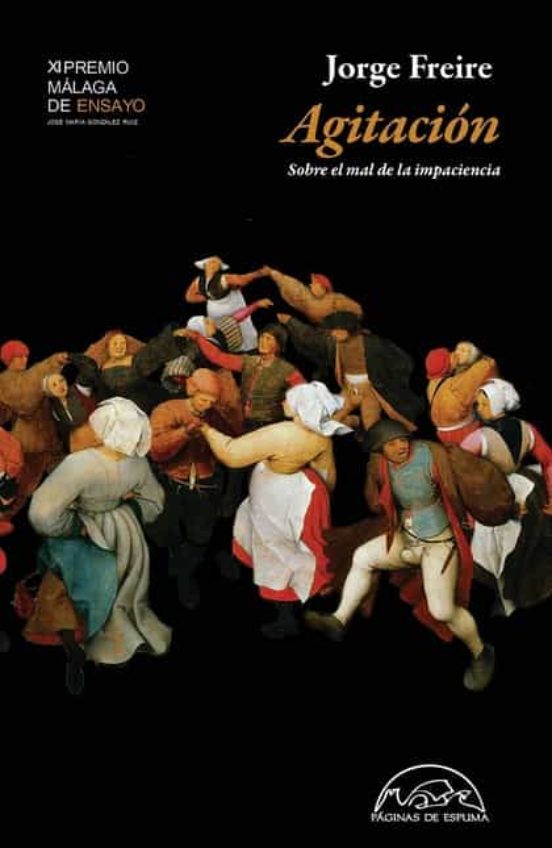

Pues bien, en los últimos años han aparecido en nuestro país dos libritos enjundiosos que se enmarcan quizá sin pretenderlo en ese género sin nombre. Y lo interesante es que, aspirando sus jóvenes autores a localizar una causa capaz de explicar los males de nuestro tiempo sin por ello abandonarse al pesimismo, presentan dos diagnósticos en apariencia contradictorios y sin embargo complementarios. Menos claro está que los remedios sugeridos por cada uno de ellos sean igualmente compatibles. Pero merece la pena considerarlo: a pesar de sus diferencias estilísticas, tanto la Agitación de Jorge Freire como El final de la aventura de Antonio García Maldonado son trabajos lúcidos que plantean hipótesis sugerentes acerca de las sociedades contemporáneas y el individuo que las habita.

Hay diferencias significativas: Freire es barroco y trufa el texto de abundantes citas que van de Nietzsche a Santayana pasando por la Biblia; García Maldonado (aclaro ya que somos familiares, tal como delata el apellido) opta por un registro más limpio y emplea de manera recurrente referencias a la cultura popular de masas, con especial énfasis en la película de Peter Weir Master & Commander, además de citar a sociólogos como Richard Sennett o Robert Putnam. Ambos trabajos, en fin, han sido ya recomendados con toda justicia; mi propósito aquí no es juzgarlos, sino glosar sus ideas y, así, entablar una conversación —¡monologante!— con sus autores, pertenecientes ambos a la generación que se sitúa detrás de la mía y sin embargo a menudo parece estar delante.

Para Freire, el mal de nuestro tiempo reside en la «agitación» y el tipo humano que así lo demuestra es ese homo agitatus en el que se reconoce el propio autor, convertido así en sujeto y objeto de indagación. Nótese que el subítulo del libro se refiere sin embargo al «mal de la impaciencia», que no es exactamente lo mismo que la agitación: uno puede sentirse agitado sin dar muestras de impaciencia, si bien el impaciente tiende naturalmente a la agitación. En todo caso, el autor describe al individuo contemporáneo como alguien empeñado en un constante movimiento, ocupado en hacer cosas sin preocuparse demasiado del contenido de lo que hace cuando —señala Freire— de lo que se trata es de hacer cosas que merezcan la pena. Este último mandato conoce algunas variaciones: la tarea de nuestra época sería «dejar de huir hacia delante» y, en otro momento, «aprender a vivir en nuestros zapatos y mantenernos en pie». Y finalmente: «De lo que se trata, en realidad, es de aprender a aburrirse». Contra la agitación, pues, serenidad.

A su juicio, la idea de que vivimos en un mundo de una insólita variedad constituye un falso mito: en realidad, como viene a decir también Ferran Toutain en su reciente trabajo sobre la imitación, todos terminamos haciendo lo mismo. Y si somos libres, ¿cómo es esto posible? El homo agitatus aparecería así obsesionado con una libertad que no se anima a ejercer más que de una manera superficial, entregado como está —asoma aquí el Freire más gruñón— con las pseudociencias, el deporte o el humorismo. Hay más elegancia en la mesura: esa que falta en un periodismo que hoy es activista y en un exceso de información que no deberíamos tomar por un progreso. Y tampoco la lectura es una solución, cuando se hace a tontas y a locas. Freire se detiene asimismo a considerar los efectos negativos de la agitación individual sobre el cuerpo político, donde las fantasías soberanistas reflejan el predominio del sentimiento sobre la razón. La hipertrofia de la política es otra de las manifestaciones de la agitación. Acierta el autor, por lo demás, cuando recomienda que asumamos nuestra condición animal y la contingencia radical asociada a ella; quizá entonces aprendamos a estar tranquilos. En última instancia, el mejor bálsamo contra la agitación sería «el discurrir filosófico» que hace posible identificar nuestras propias patologías.

Si Freire sostiene que padecemos el mal de la agitación, García Maldonado apunta más bien hacia la desaparición de los horizontes compartidos de sentido. Ya he dicho que los diagnósticos son compatibles: nada obsta para que reconozcamos en esa privación de significado la causa de que andemos por ahi dando palos de ciego. También El final de la aventura contiene elementos autobiográficos; el autor sitúa la génesis de la obra en un fuerte decaimiento personal que podría vincularse con la crisis de la mediana edad: lo personal es aquí ensayístico. Su concepto central es el de «aventura», feliz hallazgo que le permite presentar de una manera nueva argumentos que han acompañado a la crítica reformista de la modernidad. La premisa es que nuestro tiempo conoce la extraña convivencia del hiperdesarrollo tecnológico con unos miedos atávicos que en buena parte se derivan de la desactivación de la idea de progreso en las sociedades occidentales y la condigna devaluación de un futuro que percibimos, en medida creciente, como un teatro de horrores medioambientales y precariedad laboral.

El problema del conocimiento se sitúa aquí en primer plano: en línea con la advertencia weberiana sobre las consecuencias del desencantamiento racional del mundo, García Maldonado sospecha que hoy en día sabemos demasiado. Y así, lo que ganamos en bienestar material y salud física lo perdemos en insatisfacción vital y debilidad psicológica. Entre lo que nos dicen que sabemos y lo que podemos asimilar personamente, advierte, se abre un abismo: la especialización científica y el surgimiento de eso que los sociólogos llaman «sistemas expertos» habrían desembocado en una privatización del saber que termina por alienarnos. Ningún aficionado a observar la realidad puede ya esperar hacer una contribución al conocimiento del mundo; quien quiera hacer ciencia debe leer antes 10.000 papers. Así es la acumulación de conocimiento: no hay anciano de la tribu capaz de transmitir un saber acumulado en bibliotecas y bases de datos.

Pero la aventura habría sido además objeto de un proceso de «privatización», y así nos lo recuerda el malestar de unas sociedades organizadas alrededor de la búsqueda individual de la felicidad. Para el autor, seguimos necesitando «la aventura colectiva como propósito común, como promesa de futuro ante un presente por definición insuficiente y frustrante». Crítico con la meritocracia liberal, con la manía de la predicción y con el corolario de que las políticas solo pueden ir en una dirección inamoviable porque se dice que no existe alternativa, García Maldonado lamenta que nuestras democracias no sean capaces de generar «sensación de comunidad». Las diferencias salariales y el aumento de la desigualdad complicarían el asunto. Y tras relatar el afán aventurero que caracterizó los siglos XVIII y XIX, marcados por el optimismo ilustrado y por la existencia de un mundo aún por descubrir, termina preguntándose dónde están nuestras aventuras, las de ahora mismo; entendiéndose por aventura aquella empresa «en la que convergen la búsqueda individual de sentido y el ensanchamiento del horizonte colectivo». Sus apuestas son la lucha contra el cambio climático y la colonización espacial. Para que puedan cumplir su función reparadora, sin embargo, no pueden convertirse en un asunto de élites: es preciso democratizar el conocimiento profundo e involucrar a la sociedad con discursos más abarcadores y menos resignados. Se trataría, por tanto, de procurar el tipo correcto de agitación para el individuo tardomoderno: ya que se agita, que lo haga bien.

En apariencia, pues, nos encontramos con dos diagnósticos dispares: Freire cree que estamos acelerados y García Maldonado que sentimos una legítima frustración. En ambos casos, el origen del mal está en la falta de significado; viviríamos existencias privadas de sentido y de ahí que nos agitemos o nos sintamos vacíos. Pero parecen discrepar en el remedio: uno apuesta por la desaceleración filosofante y el otro propone recuperar el aventurerismo colectivo, creando por el camino una comunidad capaz de reconfortarnos.

Naturalmente, cualquier diagnóstico de época padece una doble limitación: ni resulta fácil establecer comparaciones con el pasado ni es verosímil fijar en un solo rasgo o imagen el espíritu de un momento histórico. No por eso dejamos de intentarlo, máxime cuando las autorrepresentaciones sociales cumplen una función performativa que no depende de su veracidad: si resultan convincentes para un segmento amplio del público, pueden producir por sí solas efectos duraderos. La complejidad de las sociedades modernas dificulta esa labor de síntesis, que suele resolverse destacando un rasgo de la época por encima de los demás. Así que, ¿estamos agitados? ¿Nos sentimos desorientados en un mundo que ya no podemos comprender? Tal como decía un personaje del Calígula de Camus al que me gusta citar, nada de eso nos impide almorzar. O sea, que sí: hay un mayor grado de agitación que en el pasado, porque las sociedades se han acelerado y el ocio vinculado al consumo de masas goza de una salud desbordante. Y sí: el mundo es demasiado complicado para que podamos comprenderlo y por eso recurrimos a la simplificación o la teoría conspirativa, cayendo a veces en el desánimo o renunciando a leer los periódicos.

Se trata, sin embargo, de un desánimo relativo: tal como indican de manera reiterada las encuestas mundiales sobre el bienestar, como la que realiza Gallup anualmente, la satisfacción personal coexiste con el pesimismo colectivo. En el año 2019, por ejemplo, hasta un 72% de los españoles se declaraba feliz o muy feliz con su vida, siendo la media mundial un apreciable 69% y dándose la paradoja de que africanos (86%) y latinoamericanos (78%) se dicen más contentos que nadie. Freire cita a Gottfried Benn, para quien ser tonto y tener un trabajo era la mejor forma de pasar la vida. Inversamente, podríamos preguntarnos si la infelicidad del hombre común es ante todo una preocupación —si no una ilusión, en el doble sentido de la palabra— del analista social.

Si así fuera, el problema de la agitación estaría en sus contenidos: nos parece que el homo agitatus lleva una vida que oscila entre la banalidad y el ridículo. He aquí un problema clásico de la filosofía desde que Platón formulase el mito de la caverna. La cosa adquirió un cariz distinto desde que Marx definiera la ideología como «falsa conciencia», que en su caso era la del trabajador engañado por la burguesía. Andando el tiempo, se hablará del burgués engañado por el sistema: forzado por la sociedad del espectáculo a llevar una vida alienante que, en la versión de Marcuse, disfrutamos sin complejos. He aquí el dilema irresoluble de la vida auténtica en la sociedad abierta: ¿quién puede arrogarse la autoridad de decir a su prójimo que no decide libremente? Freire tiene razón cuando habla del discurrir filosófico como única salida a esa encerrona, aunque podríamos también decir autonomía o autoconciencia: el sujeto que sabe que está decidiendo podrá plantearse decidir de otra manera. Ya nos enseñó John Locke que solo quien conozca los placeres superiores podrá decidir con conocimiento de causa si son o no preferibles a los placeres inferiores; quien solo esté familiarizado con estos últimos no estará en condiciones de hacer tal cosa: elegirá lo único que conoce. Freire es, por tanto, un perfeccionista que estima preferibles unas formas de vida sobre otras; al ser también un liberal, o cuando menos alguien que simpatiza con la doctrina liberal, renuncia a imponer a nadie el modo en que haya de vivir. Todo indica que se conformaría con que el agitatus diese menos la tabarra: es difícil no estar de acuerdo.

Ahora bien: ¿de verdad es la diversidad social una falsa diversidad, un espejismo creado por el lenguaje? Aunque es difícil a estas alturas encontrar diferencias dramáticas entre grupos humanos, pues casi todo el mundo tiene un teléfono móvil o aspira a tenerlo, la homogeneidad no es el rasgo dominante de las sociedades abiertas. Sin duda, la imitación juega un papel y la originalidad es antes una aspiración que un logro habitual, pero el bosque de las prácticas sociales dominantes no debe ocultarnos el árbol de la genuina distinción. Nadie la conoce mejor que un mercado de bienes y servicios caracterizado, desde hace décadas, por la hiperdiferenciación de su oferta. Esta fragmentación sociológica, relativa si se quiere, es justamente un obstáculo para la generación del sentido de comunidad que García Maldonado echa de menos. Es dudoso que todavía podamos recuperarlo, probado que existiera alguna vez, sin hacer daño al pluralismo. Al igual que sucede con la organización política, la escala social es decisiva: la pertenencia comunitaria es el resultado natural del contacto frecuente en un escenario social de tamaño limitado. ¡Qué verde era mi valle! ¿De qué manera puede hacerse circular esa electricidad afectiva entre los miembros de sociedades complejas sin sofocar por el camino a las minorías o a los individuos que no se identifican con el relato cohesionador que se propusiera para todos? España nos ofrece un ejemplo esclarecedor: la Constitución de 1978 reconoce la diversidad interior de la nación y eso ha terminado por generar corrientes centrífugas que, en comunidades como Cataluña y el País Vasco, se resuelve en concepciones monistas de su identidad.

La seductora idea de la aventura encuentra aquí su principal obstáculo. Recordemos que el autor sostiene que seguimos necesitando «la aventura colectiva como propósito común, como promesa de futuro ante un presente por definición insuficiente y frustrante». Sagazmente, observa en passant que al adulterio le llamamos «aventura» porque nos saca de la monotonía cotidiana. En su ensayo sobre la aventura, publicado antes de la I Guerra Mundial, el sociólogo y filósofo Georg Simmel señala que lo peculiar de la aventura es que en ella lo fiamos todo a la «oportunidad volátil, al destino y a lo incierto, cortamos los puentes que quedan atrás, penetrando en la niebla como si el camino nos tuviese que guiar en cualquier circunstancia». Cifra aquí Simmel el «fatalismo» del aventurero, a quien describe como alguien que «se aleja una y otra vez de las seguridades de la vida». Más adelante aclara que la seducción de la aventura no reside en sus contenidos particulares, sino «la forma aventurera de su vivencia», que es lo que une la juventud con la aventura. En resumen: si no es incierta y vertiginosa, la aventura no es tal. Y la cuestión es que este sentido de la aventura, formulado antes de las mayores catástrofes del siglo pasado, parece encajar poco con la disposición de las envejecidas poblaciones occidentales, acostumbradas en todo caso a hacer la revolución en el espacio seguro de las redes sociales: el jubilado que retuitea indignaciones está lejos de ser Jünger en África.

Es obvio que García Maldonado tiene algo diferente en mente y, sin embargo, la aventura se encuentra por definición ligada al riesgo: lo que puede salir bien también puede salir mal. Y si es fácil compartir la nostalgia por las empresas de la primera ilustración, cuando el mundo estaba por estrenarse, es menester recordar que el aventurerismo colectivo encierra notables peligros. Para empezar, la masiva colonización humana de la primera modernidad fue con frecuencia destructiva de comunidades remotas y especies indefensas. Y por desgracia, los totalitarismos antiliberales que florecieron en los años de entreguerras pueden asimismo interpretarse como aventuras colectivas: el fascismo con su vivere pericolosamente, el comunismo con su sueño de la sociedad sin clases, el nazismo con su ideal de pureza racial. Por supuesto, aquí se plantea más bien la necesidad de encontrar aventuras democráticas que abran horizontes en lugar de estrecharlos; la obligación de gobernar el Antropoceno está muy bien escogida para ese fin. Pero es que aquellas religiones políticas, como sucede hoy con los nacionalismos y con los populismos de derecha e izquierda, se veían a sí mismas como vehículos de redención para una sociedad infelizmente aburguesada. ¿Acaso no se celebró el comienzo de la I Guerra Mundial?

No en vano, el derecho constitucional que cobra forma a partir de la II Guerra Mundial persigue defender a las sociedades democráticas del aventurerismo colectivo, y para ello, no tiene más remedio que neutralizar la política. A tal fin, filtrará la voluntad popular e impedirá la extralimitación del poder ejecutivo y el uso misionero del derecho. El mundo occidental se adentra así en la segunda posguerra en una senda institucional que buscará proporcionar seguridad en lugar de emociones fuertes; de ahí que las democracias liberales buscasen alimentarse de su propia experiencia y eso condujese a una cautela decisoria que puede interpretarse como tendencia al conformismo. Si hemos de vivir agitados, que sea en el centro comercial. No es que la estrategia tuviese éxito durante mucho tiempo: las revueltas juveniles de los 60 dejaron claro que la estabilidad conduce al aburrimiento y que este puede provocar el estallido de las energías reprimidas. De ahí que a García Maldonado no le falte razón: si el homo agitatus necesita una aventura, busquémosle una que sea colectivamente provechosa.

Sin embargo, lo que acaso de manera inconsciente late detrás de estos dos valiosos ensayos es una pregunta sin respuesta: la pregunta por el sentido de la existencia. No se equivocaban los filósofos decimonónicos conservadores cuando advertían que la muerte de Dios traería cola: creer en su existencia ofrecía una solución a eso que Eric Voegelin llama «problematicidad de la existencia». Peter Sloterdijk se ha atrevido con este tema monumental en su último libro y allí señala que el ocaso metafísico de los dioses se corresponde con un «ocaso de alma» en nuestro mundo, asociados como estaban Dios y el alma en el pensamiento clásico. Abandonados en un mundo sin sentido aparente, privados de una explicación compartida, hemos de apañárnoslas para dotar de significado a nuestra breve vida mortal; la dificultad para hacerlo permite por sí sola explicar la pervivencia de las religiones y el éxito de sus sucedáneos, incluidas las religiones políticas. Por eso nos agitamos y por eso añoramos la aventura: no sabemos bien lo que hacemos aquí y, sin embargo, algo hay que hacer.