Los etarras eran muy jóvenes, entre 20 y 23 años de media, en el momento de ingresar en la organización terrorista. Con mucha diferencia el perfil más habitual en ETA ha sido el de los varones sin cargas familiares: solteros y sin hijos. En cuanto a la edad, estado civil y sexo no diferían mucho de otros perpetradores de violencia política, tanto contemporáneos como de otras épocas (Guerra Civil), tanto en España como en el extranjero (Irlanda del Norte). Las mujeres fueron una creciente minoría y, como relató Carrie Hamilton, al menos hasta los ochenta ejercían roles subalternos y tradicionales, dentro de una organización tan machista como el resto de la sociedad.

En la primera generación de ETA abundaron los estudiantes vizcaínos de clase media. Después, en las décadas de 1970 y 1980, predominaron los trabajadores (cualificados o no). Casi la mitad de los terroristas de esta fase clave, cuando ETA cometió más atentados, procedían de Guipúzcoa, por encima de los que venían de la más poblada Vizcaya, y a mucha distancia de alaveses y navarros. Además, hubo un pequeño grupo de etarras (el 6-7%) que habían nacido en el resto de España. Normalmente migraron de niños a Euskadi, donde crecieron y se socializaron. El ejemplo más conocido es el del polimili Juan Paredes Manot, Txiki, uno de los últimos fusilados del franquismo (1975), nacido en Zalamea de la Serena, Badajoz. Entre los sanguinarios miembros del comando Madrid hay varios casos. Uno de los más célebres es Antonio Troitiño, de Tariego de Cerrato, Palencia.

El porcentaje de desempleados en la Euskadi de los años ochenta era mayor que el que había entre los miembros de ETA. No estamos pues ante una respuesta violenta provocada por el descontento ante los desequilibrios socioeconómicos del sistema. A partir de los noventa, los estudiantes volvieron a ganar peso en la militancia etarra, aunque todavía faltan datos por saber sobre esta última fase, hasta la disolución de la banda.

En su punto álgido, desde 1978 hasta 1982 (lo que conocemos como los «años de plomo»), ETA contó con un núcleo de entre 450 y 500 militantes integrados en comandos del aparato militar, sin contar a presos, exiliados, informadores ni miembros de otros aparatos. Luego no consiguieron captar tantos terroristas que sustituyeran a todos los que las Fuerzas de Seguridad iban deteniendo. Numéricamente procedían, por este orden, del Gran Bilbao y del área de San Sebastián. Proporcionalmente destacaban los originarios de localidades de tamaño medio, de entre 5.000 y 30.000 habitantes, y no tanto, contra lo que dice el tópico, de pueblos pequeños de la «Guipúzcoa profunda» o de la comarca del Goiherri.

Muchos eran de familias nacionalistas, pero tampoco es raro encontrar padres o abuelos carlistas. Esta ideología, que en los años treinta conservaba arraigo en el País Vasco y sobre todo en Navarra, al cabo de cuatro décadas de dictadura franquista y de enormes transformaciones sociales, demográficas, económicas y religiosas, prácticamente había desaparecido. En sustancia, los etarras eran más abertzales que izquierdistas; sus prioridades (el antiespañolismo, el euskera…) eran de tipo más étnico que social.

En relación con su militancia en ETA, las emociones que más referían sentir eran la frustración y el odio. Entre sus creencias arraigadas estaba la de considerar que la suya era una violencia defensiva frente a otra previa y de magnitud superior, proveniente de un otro, España, siempre hostil. Había también un sentimiento agónico ante el supuesto fin del pueblo vasco y un convencimiento de que eran soldados llamados a salvarlo. Considerarse las auténticas víctimas los preparaba para convertirse en verdugos. No mataban por locura, sino por haber asumido un discurso de odio e impulsados por un entorno propicio, que los jaleaba. Alrededor de esos 450-500 etarras había decenas de miles de votantes de HB y, hasta que evolucionaron de la intransigencia al posibilismo, también de EE. Al ingresar en ETA sabían que su trayectoria podía acabar de tres maneras: en la cárcel, huyendo al extranjero o falleciendo, pero asumían el coste. Ser tratados como mártires, si caían, o como héroes al salir de prisión o al volver del exilio les ayudaba.

Gaizka Fernández entrevistó a un buen número de miembros de la extinta rama político-militar para su magnífica tesis: Héroes, heterodoxos y traidores (2013). Entre ellos hay relativamente más casos de autocrítica por el uso de la violencia que entre los milis. Pero en general, a diferencia de lo ocurrido en Italia con exmiembros de las Brigadas Rojas o de Prima Linea, entre los etarras ha habido y hay muy poco arrepentimiento. En la segunda mitad de los noventa Fernando Reinares recabó los testimonios de casi 70, de los que solo dos o tres se retractaban en un sentido moral. Esto tiene que ver con la cohesión de la comunidad radical en torno a ETA militar, que, a diferencia de los polimilis, situados en la «retaguardia» de EE, se aseguró la primacía dentro del MLNV. Pero hay otros factores: lo costoso de asumir un pasado negro y el mensaje ejemplarizante que se lanzaba a los disidentes o simplemente a los disociados, siendo el destino de Yoyes el más conocido.

Este tipo de venganzas contra «traidores» y «chivatos», que demuestran una naturaleza sectaria y fundamentalista, también ocurrían en Irlanda del Norte. Pero no se acaban ahí las concomitancias entre las prácticas y las motivaciones de los terroristas de ETA o del IRA. Sobre estos últimos contamos con Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada (2003), de Rogelio Alonso, que entrevistó a un grupo de exmiembros del IRA para conocer sus estímulos a la hora de ingresar en la organización. La juventud (Alonso sugiere también que la inmadurez y la influenciable personalidad del adolescente) estaba a menudo detrás de los que decidieron dar ese paso. En muchos casos los «reclutados» estaban muy influidos por el ambiente en el que se movía el sujeto (la familia y las relaciones personales de amistad), así como por la radicalización ideológica, pudiendo pasar un «voluntario» rápidamente de participar en organizaciones juveniles (Fianna Éireann) o de mujeres (Cumann na mBan) a hacerlo en el IRA Provisional, al igual que en Euskadi ocurría entre Jarrai y ETA militar.

La perspectiva de militar con las armas en la mano a muchos les resultaba «emocionante». A veces era un vecino o un amigo el que los animaba a alistarse en una organización terrorista y no en otra, y no el resultado de un análisis pausado de las distintas alternativas (OIRA, PIRA, INLA… en Euskadi, ETApm, ETAm o Comandos Autónomos Anticapitalistas, CAA). Otras veces influía la pertenencia a una familia de honda tradición republicana. En general prevaleció una tendencia al activismo más que a la reflexión política, algo ya apuntado para el caso vasco por autores como Gurutz Jáuregui. En último término siempre hubo un ámbito de decisión autónomo. Unirse al IRA, al igual que a ETA, no era algo inevitable y, de hecho, la mayoría de los jóvenes no lo hicieron. La generación que más dio ese paso fue la de los nacidos a mediados de los años cincuenta: crecieron en una dictadura represiva, centralista y que discriminaba al euskera, pero empezaron a matar ya en la transición o en plena democracia, que garantizaba el autogobierno y el desarrollo de la lengua vasca. Hubo acontecimientos, como el Bloody Sunday (1972) o el martirio de Bobby Sands y sus compañeros en las huelgas de hambre de principios de los ochenta, que cumplieron en Irlanda del Norte un papel semejante al que tuvieron en Euskadi el Proceso de Burgos (1970) o los fusilamientos de Txiki y Otaegi: incrementaron la legitimidad de la «lucha armada» y engrosaron las filas de las organizaciones terroristas. El asesinato de Carrero Blanco (1973), la amnistía de 1977 o la definitiva paralización de las obras de la central nuclear de Lemóniz (1982) hicieron creer que la violencia daba rendimientos.

Es interesante contrastar el perfil de los etarras con el de los pacifistas que empezaron a salir a la calle desde mediados de los ochenta, respondiendo sobre todo a la llamada de Gesto por la Paz. Unos y otros podían ser vecinos, pero sociológicamente eran muy diferentes. En palabras de Izaskun Sáez de la Fuente: «el perfil medio de esas primeras generaciones de activistas de la subcultura de protesta de Gesto era el de una mujer, joven, vinculada a grupos cristianos y comprometida en la esfera parroquial o iniciada en grupos de centros de enseñanza de carácter religioso, con estudios universitarios, que apostaba por la consolidación de la democracia, que tenía un bajo nivel de politización y que no conocía otra experiencia cercana de violaciones graves de derechos humanos que las relacionadas con ETA».

Buena parte de lo que he resumido sobre el caso vasco lo sabemos gracias a estudios clásicos sobre los perpetradores de ETA, fundamentalmente el de Florencio Domínguez (ETA: estrategia organizativa y actuaciones, 1978-1992, publicado en 1998) y el citado de Reinares (Patriotas de la muerte, 2001). Ambos autores demostraron la utilidad de las bases de datos para hacer análisis históricos de ETA, con cientos de perfiles de terroristas obtenidos gracias a fuentes judiciales y policiales, en el caso de Reinares combinándolas además con una amplia gama de fuentes orales.

Y todo esto es lo que se echa de menos en la última hornada de libros sobre etarras. Es una lástima y una ocasión perdida, porque aún quedan lagunas. Las fechas de publicación de las primeras obras no cubren la época final de la banda y, por tanto, a aquellos que decidieron seguir poniendo bombas o disparando en la nuca en la España del siglo XXI. Lo mismo cabe decir de los practicantes de la kale borroka (violencia callejera), sobre los que falta mucho por saber. Y es que cuando hablamos de perpetradores no lo hacemos solo de aquellos a quienes en Colombia llaman «gatilleros», sino también de los “servicios auxiliares” con los que aquellos contaron. Asimismo, habría que investigar las trayectorias personales de diversos protagonistas, esta vez de cualquier periodo, incluyendo a los instigadores civiles, lo que arrojaría mucha luz.

En historiografía la «vuelta al sujeto» ha propiciado desde la década de 1970 un sinnúmero de trabajos que ponen al individuo en el centro del relato. Esta corriente es positiva por cuanto supone dar rostro humano al pasado. Contribuye a transmitir que la historia la hacen personas de carne y hueso que intervienen ante sus circunstancias y no se limitan a responder ante ellas como autómatas programados. Todo ello puede servir para profundizar en la figura tanto de las víctimas como de otros roles, caso de bystanders (espectadores indiferentes) o perpetradores.

En este sentido, cabe destacar ciertas investigaciones. Más allá de analizar la ideología o la estrategia de ETA, Florencio Domínguez se acercó a las personas que formaban parte de la banda en Dentro de ETA. La vida diaria de los terroristas (2002). Recurriendo a excepcionales fuentes policiales y de la propia organización, consigue deslegitimarla y desmitificarla simplemente al mostrarla al natural en su día a día: militantes aburridos en interminables periodos escondidos en pisos franco; atemorizados no solo por la posibilidad de caer en manos de las Fuerzas de Seguridad, sino por la agresividad de sus propios compañeros o jefes; una organización férreamente jerarquizada y con obediencia debida a los mandos, sin espacio para el criterio personal, etc. El «pensamiento grupal» era una forma de evitar las disensiones en pro de la presunta fortaleza de la unidad, lo que era un chantaje interno que garantizaba la intangibilidad de la «línea oficial» y el gregarismo. La rutina de las organizaciones terroristas está muy lejos de la visión heroica y romántica que luchan por dar de sí mismas. El libro de Domínguez muestra qué necesario es realizar trabajos sobre perpetradores manteniendo los principios básicos de rigor y distancia. Lamentablemente, no siempre ocurre así.

Nicolás Buckley ha hecho su tesis doctoral con siete entrevistas a exetarras. Esta es su única fuente original, combinada con una perspectiva peculiar: el autor es tan protagonista del ensayo como sus informantes. Aparecen constantes alusiones a las emociones que sentía mientras les hacía preguntas. En un sui generis alarde de sinceridad, también reconoce que a veces no se documentaba sobre quién tenía enfrente, cosa imprescindible para cualquier profesional que se vea en esa tesitura, ya sea historiador, periodista o antropólogo, si quiere sacar partido a la conversación. Le ocurre, por ejemplo, con su entrevista a Juan Manuel Piriz, un veterano etarra de Santurce. Solo después del encuentro se enteró de que había estado hablando con el asesino de Mikel Solaun, un antiguo miembro de ETA al que sus excompañeros acusaron de colaborar con la Policía, y al que dispararon en 1984 en un bar de Getxo en presencia de su mujer e hijas.

Su particular ejercicio de egohistoria también nos permite saber que Buckley, natural de Madrid, procede de ambientes de la izquierda radical en los que se veía con simpatía lo que sonara a antisistema y se aplicaba al caso vasco acríticamente la plantilla de David contra Goliat. Eso quizás explica que llame a los miembros de ETA «presos políticos» o «rebeldes vascos». La «observación participante» es, o debiera ser, otra cosa. Sin embargo, el resultado se lo publicó la editorial Siglo XXI con prólogo de Eduardo González Calleja, uno de los mayores expertos españoles en violencia política contemporánea.

Buckley afirma que las de la izquierda abertzale y ETA «siguen siendo historias por escribir» (p. 39), pero omite citar a muchos de los que más han trabajado el tema (Sáez de la Fuente, Casquete, Fernández y López, etc.). En la misma línea, Buckley asegura que la historiografía española «no ha dado mucha importancia a las subjetividades de estos militantes» (p. 19), no ha analizado en detalle a los etarras que decidieron continuar con la «lucha armada» ni sus emociones (pp. 85-86). Pero en las 253 páginas de su libro, Del sacrificio a la derrota. Historia del conflicto vasco a través de las emociones de los militantes de ETA (2020), no hay ninguna referencia a Reinares, que ha trabajado a fondo ambas cuestiones, y solo de pasada a Miren Alcedo, que en 1996 escribía que si algo novedoso tenía su obra Militar en ETA «es precisamente este enfoque que da protagonismo a las emociones» (p. 13).

Buckley aporta el nombre y los apellidos de sus informantes. Así va entrando en sus «historias de vida», aplicando una técnica que ya había empleado la propia Alcedo con una muestra mucho más amplia. Desde la etnografía, esta autora hizo 40 entrevistas, aunque escogió 25 como base de su análisis, todas ellas anonimizadas. La identificación pretende individualizar al terrorista, transmitir la complejidad de la persona detrás de los apelativos («monstruo», «loco») que se colocan en los medios de comunicación. Pero supone una clara limitación: al hablar, los etarras evitan entrar en episodios clave de su actividad en una organización clandestina y violenta, sobre todo en aquellos con consecuencias penales, que son los que más impacto público tenían.

En un pasaje de Patriotas de la muerte un etarra dice: «además, al guardia civil ese, pasé yo la información de él (…). Sabía dónde andaba y todo, le conocía mucho. Y le odiaba a muerte». El mismo entrevistado se refiere así a otro atentado en el que intervino: «era tanto el odio que tenía contra él, que digo: ¡Dios, no se me escapa! No se me escapa; y fui. Ése era un confidente (…). Yo, después de hacer lo que hacía, me quedaba como un señor y dormía como un rey». Este estremecedor relato, que refleja el poder de una emoción tan acusada como habitual en ese ámbito, el resentimiento, jamás se lo habrían transmitido a Buckley, por mucha empatía que mostrase al entrevistarles.

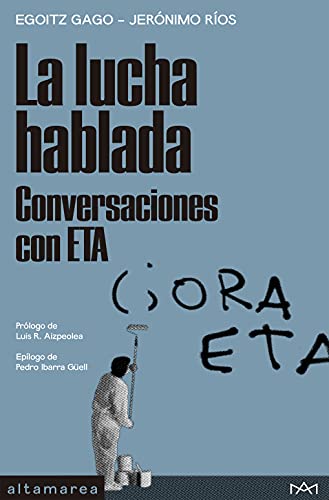

En el libro de Reinares los testimonios de los etarras también aparecen anonimizados y la mayoría de los datos biográficos han sido omitidos para evitar que los informantes sean identificados. Egoitz Gago y Jerónimo Ríos proceden de forma similar en La lucha hablada. Conversaciones con ETA (2021). La obra se divide en dos bloques. Primero hacen un breve repaso a la historia de ETA. Después entrevistan a nueve exterroristas. Esta es la parte más interesante.

La lectura de los testimonios confirma la falta de autocrítica entre los etarras. Ninguno de los aquí reseñados muestra arrepentimiento. Al contrario, es habitual encontrar muestras de orgullo. Consideran que la violencia es una herramienta que tuvo utilidad hasta que aumentó la eficacia de la respuesta del Estado, que lucharon en una guerra y que han contribuido a rescatar al pueblo vasco de la humillación y de la opresión. Todos pintan un cuadro de represión tal contra todo lo vasco, incluso en democracia (una «falsa democracia», dice uno, p. 173), que les habría abocado a empuñar las armas. Refieren episodios de torturas y malos tratos, sufridos por ellos o en su entorno, y se consideran más víctimas que perpetradores. No habrían tenido otra opción: el otro les habría empujado a utilizar la violencia. Un «otro» al que despersonalizan y caricaturizan: «quiero que se vaya [de Euskadi] el uniforme que tienes» (p. 139). Sus objetivos no eran seres humanos; sencillamente, eran enemigos. Hoy siguen hablando de España como si fuera un país franquista.

En estas narrativas, interesantes por cuanto nos permiten entrar en la mentalidad de un mundo habitualmente hermético, no hay sorpresas respecto de lo que piensan los totalitarios de otras latitudes, y que Martín Alonso resumió en un libro fundamental: Universales del odio (2004). Si acaso encontramos una versión local, con la autodeterminación como la solución simple y taumatúrgica para todos los problemas: «cuanto antes llegásemos a la independencia, antes se acababa de sufrir» (p. 121). También es útil comprobar que los etarras asumen que han sido derrotados policialmente, que no han conseguido sus objetivos fundacionales y que la sociedad no apoyaba sus métodos. No obstante, se consuelan pensando que mereció la pena, que sin ETA el Estado habría asimilado a los vascos y que Bildu tiene muchos votos. Pero, por contraste con el maximalismo de sus metas habituales, ahora se conforman con que sus presos salgan de la cárcel, cosa que, a diferencia de Irlanda del Norte, donde hubo una amnistía, aquí ocurre a medida que van cumpliendo sus condenas.

Los terroristas son, si se me permite la expresión, grandes «altruistas». El espíritu de entrega y la generosidad no están reñidos con cometer aberraciones en nombre de unos fines absolutos. Piensan que están dándolo todo por un pueblo al que ven como ingrato porque, salvo la minoría afín, no aprecia ni emula sus esfuerzos. Se quejan del individualismo y de que «es una sociedad en la que el sacrificio ya no está de moda, no como en los años 70» (pp. 125-126). O, en palabras de otro: «te entran ganas de coger a la gente… Detrás de la organización ha habido sufrimiento y sacrificios de vida. No lo olvidemos. No se valora para nada» (p. 171).

Más amplia que la de Gago y Ríos es la muestra de entrevistas realizada por Caroline Guibet Lafaye, directora de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), para su Conflit au Pays Basque. Regards de Militants Illégaux (2020). La autora ha trabajado con testimonios de de 63 exterroristas, 51 de ETA y 12 de Iparretarrak. El libro, solo disponible en francés, tiene una naturaleza particular dentro de las obras recientes que se han dedicado a los perpetradores de la violencia nacionalista en el País Vasco. En primer lugar, es un trabajo sociológico hecho desde un planteamiento metodológico y teórico perfectamente ubicable en dicha disciplina social. El libro se fundamenta en una gran cantidad de entrevistas a etarras y en un rico marco teórico en el que sobresalen diversas perspectivas analíticas de la opción por la violencia política hecha por sus sujetos. Proporciona información importante sobre la memoria que los perpetradores han adoptado acerca de su condición como tales, sus narrativas justificadoras, reiteradamente sustentadas en la disolución del individuo y su voluntad en una comunidad inmanente llamada «pueblo vasco» y su memoria selectiva, en la que está presente la «represión» como gran mito justificativo.

El problema viene cuando es la científica social la que adopta esas narrativas justificativas (la «represión», la «resistencia» a esta, la «pérdida» de la identidad), los conceptos que las encauzan («pueblo vasco», «los vascos», el «conflicto vasco»), el lenguaje que las construye (difuminación del concepto de «terrorismo», suplantación de la condición de terrorista o perpetrador por la de «activista» o «militante ilegal») y cuando adopta para su análisis el propio discurso sobre el pasado que ha nutrido las narrativas de los perpetradores (inexistencia de una «transición democrática», condición dudosamente democrática del Estado, violencias ejercidas por dos «bandos» representados por «el Estado español» y ETA, de legitimidad, cuanto menos, equiparable). Es en este terreno en el que, además, debe ubicarse el planteamiento intergeneracional de esta socióloga, que anula una correcta ubicación de cada generación etarra en un determinado contexto histórico, unificando, así, a través del ejercicio de la violencia el «tiempo» de la nación vasca en cuyo nombre se ejerce. El trabajo de Caroline Guibet Lafaye es, en este sentido, un ejemplo particularmente remarcable de cómo el nacionalismo metodológico y la adopción de marcos «grupistas» de análisis social convierten al científico social en un líder étnico. También confirma una imagen distorsionada que existe en Francia sobre ETA y su entorno y que ha sido analizada por Barbara Loyer, Martín Alonso y Javier Merino en la obra colectiva Lecturas de la violencia vasca. Un pasado presente (2022). Es una imagen alimentada de mitos antifranquistas, desconocimiento y falta de empatía hacia una realidad que al otro lado de los Pirineos apenas ha golpeado, mientras que allí sí han conocido los crímenes parapoliciales de los GAL.

En resumen, esta nueva generación de estudios, con la salvedad de La lucha hablada, no aporta gran cosa, y en algunos casos supone una clara regresión respecto al conocimiento que nos habían aportado obras que ya existían hace más de 20 años. Digo regresión porque al menos dos de estos tres libros, los de Buckley y Guibet, muestran sintonía o equidistancia con su objeto de estudio (que no es precisamente Médicos del Mundo), erratas y una escasa utilización de fuentes bibliográficas. Por sus páginas, pongamos por caso las de Buckley, desfilan «hechos» como que en marzo del 76 la Policía mató a dos huelguistas en Vitoria (fueron cinco), que en el Proceso de Burgos la dictadura condenó a muerte a 16 etarras (fue a seis) o que François Mitterrand llegó a la presidencia de Francia en 1974 (fue siete años más tarde) (pp. 15, 57, 84 y 114). Pero más preocupante es comprobar que dicha obra muestra un cierto arraigo y naturalización de varias ideas. Una, que es conveniente un «perdón general», como si todos compartiésemos culpas y necesitásemos un proceso de expiación religiosa en vez de un rendimiento de responsabilidades y un conocimiento riguroso de lo acaecido. Dos, que esto fue un «conflicto» y que cada grupo debe recordar «a los suyos», de lo que descuella una visión relativista del pasado y de la sociedad que nos abocaría a una situación como la norirlandesa. Aquí no hubo una guerra con dos bandos enfrentados. Todas las víctimas del terrorismo, así como las de vulneraciones de derechos en nombre de una causa política, sea cual sea esta, y fuera cual fuere la organización responsable, son «de los nuestros».

Es peligroso asimilar acríticamente denominaciones como «movimiento revolucionario», «movimiento de liberación» o «militantes ilegales», que es como los etarras se calificaban a sí mismos, prescindiendo de la dimensión terrorista de ETA. Desmitificar los argumentos empleados por esta organización para justificarse, entre ellos la liberación de Euskal Herria, implica, entre otras cosas, constatar que han asesinado a cientos de personas en el País Vasco y Navarra, incluyendo a cinco de sus propios excompañeros, atemorizando a miles de personas que no pensaban como ellos. Es insuficiente explicar el fenómeno de ETA simplemente por la presencia y actuación del Estado español en Euskadi. Agentes de los cuerpos de seguridad cometieron abusos gravísimos sobre todo durante la dictadura y en la transición, no solo en el País Vasco y Navarra. Este es uno de los elementos a considerar, pero es una interpretación que, aislada, ignora que ante cada contexto las respuestas de los actores difieren y, de hecho, aquí en la mayor parte de los casos fueron incruentas. Una de esas respuestas, minoritaria y extremista, implicó una utilización de dichos abusos, progresivamente limitados en democracia, no para construir una democracia mejor, sino para escalar la violencia y justificar a ETA. En pro de dejar que los etarras se expresen y cuenten sus emociones, el análisis no puede desdeñar variables como la construcción de una comunidad radical autorreferencial, con posos psicosociales como el odio, el fanatismo o la represión interna de sus propios militantes. Tener todo ello en cuenta, así como recordar algo tan simple como que uno no mata si no quiere (el decisionismo), nos ayuda a desvelar los entresijos de una organización que ha asesinado a 853 personas, ha herido a 2.600, ha secuestrado a 84, ha transterrado a miles de vascos y, en definitiva, ha empleado deliberadamente el terror como instrumento para alcanzar sus objetivos políticos, desplegando la mayoría de esa actividad en y contra una democracia.