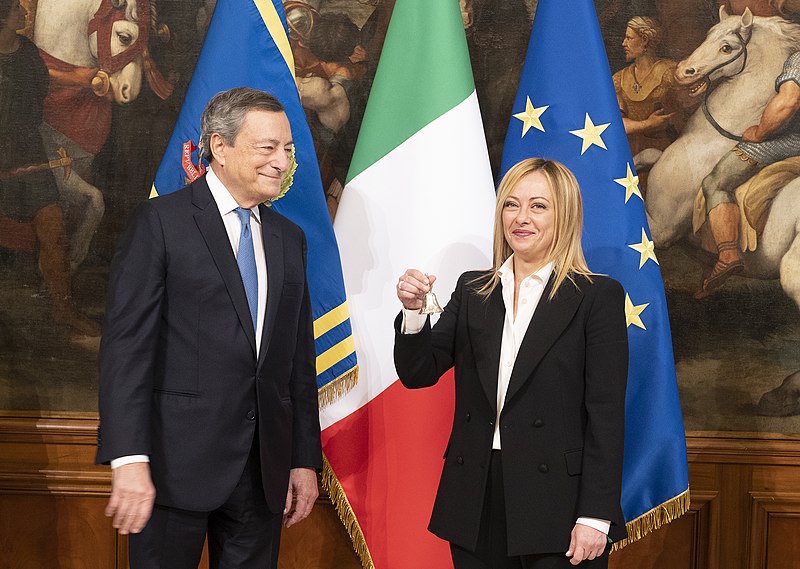

Aunque Georgia Meloni solo acaba de formar gobierno en Italia, el debate acerca de lo que su victoria electoral supone para la democracia liberal en Europa está lejos de haberse resuelto. En un cierto sentido, es inevitable que así sea: sus políticas son una incógnita. Hasta el momento, su puesta en escena resulta poco preocupante: ha nombrado a políticos moderados en los ministerios más importantes, ha expresado el deseo de entenderse con la Unión Europea y ha reafirmado su convicción de que la Rusia de Putin solo merece que ayudemos a Ucrania. Pero el caso es que la controversia en torno a Meloni no podía esperar a que Meloni empezase a gobernar, pues de lo que se trataba era de discernir por qué figuras como la suya obtienen el favor del electorado y de evaluar en qué medida la democracia está en peligro cuando los votantes dan la espalda a los líderes moderados para abrazar a aquellos que se sitúan —al menos cuando ejercen la oposición— en los extremos.

En nuestro país, la cosa se complica: no solo porque tenemos un pujante partido de extrema derecha —Vox— hermanado con estos Hermanos de Italia, sino también porque nos gobierna una coalición entre los socialdemócratas y la extrema izquierda que, a su vez, encuentra apoyo parlamentario habitual en partidos nacionalistas y separatistas, incluida la formación vasca —Bildu— que representa al movimiento abertzale tras la ilegalización de Herri Batasuna. De manera que aquí no nos conformamos con la teoría, sino que contamos con ejemplos prácticos de carácter variopinto. Vox ha pasado incluso a formar parte del gobierno autonómico castellano-manchego. Se nos acumulan las preguntas: ¿es lo mismo pactar con Podemos que hacerlo con Vox? O sea: ¿corre menos peligro la democracia cuando en ella prospera la extrema derecha que cuando lo hacen la extrema izquierda o los partidos separatistas? ¿Deben seguir una distinta estrategia los partidos moderados de centro-izquierda y centro-derecha cuando lidian con sus respectivos extremismos? ¿En qué consiste exactamente la amenaza que representan para la democracia estos partidos? ¿Y de qué manera ha de conjurarse? ¿Hay que dejarles fuera de las instituciones, o integrarlos en ellas para así desactivarlos? Y si hay que condenarlos a la exterioridad, ¿cómo se hace tal cosa?

Nótese que ni siquiera será universalmente compartida la premisa según la cual una democracia es más sana cuando los partidos moderados —socialdemócratas, democristianos, liberales— gozan de hegemonía electoral. Habrá quien sostenga que los extremismos introducen tensiones y novedades que previenen la esclerotización del cuerpo político, pudiendo añadirse que también esos partidos representan formas de ver el mundo que no pueden ni deben silenciarse. ¿Y quién sabe si un partido radical no llegará a cumplir una función benéfica cuando pase a dirigirse a las mayorías, como ha pasado con esos Verdes alemanes que dejaron de tirar piedras a la policía para convertirse en un Bürgerlicherpartei como los demás? Se deduce de ahí que un partido extremista solo será un problema para la democracia si constituye sobre el terreno un peligro para ella. Pero hacer esta constatación no nos lleva demasiado lejos, pues todavía habrá que determinar cuándo un partido alcanza tal condición. Ya lo dijo Raymond Aron: sostener que una democracia debe defenderse de quienes tratan de destruirla operando en su interior es más fácil que decidir cómo actuar —contra quién y en qué momento— sin lesionar por el camino los principios democráticos mismos.

Por lo demás, hay quienes denuncian el extremismo por razones puramente ideológicas. Pensemos en el extremista de derechas que denuncia el peligro que supone el extremismo de izquierdas o viceversa. En estos casos, la protesta puede ser sincera y sin embargo también estar sesgada; el extremista reconoce el peligro que supone su rival, pero minusvalora aquel que él mismo representa; pensemos en un votante de Podemos que considera necesaria la ilegalización de Vox o en el votante de Vox que prohibiría a Podemos. Lo mismo puede decirse de aquellos moderados de centro-izquierda y centro-derecha que, siendo implacables con quienes se sitúan en una posición ideológica opuesta a la suya, se muestran indulgentes con los descarriados de su bloque o con quienes les prestan apoyo. En el caso español, tenemos a los votantes del PP que execran a Podemos y disculpan a Vox; pero también a los simpatizantes del PSOE que hacen exactamente lo contrario cuando se trata de Podemos e incluso tratan con completa indulgencia a los partidos separatistas. Lo que estoy planteando es un problema de coherencia, sin prejuzgar si debemos o no establecer líneas rojas que impidan el normal desenvolvimiento de unos u otros partidos dentro del sistema político ni especificar cuando estaría justificado hacerlo.

Negar legitimidad a un partido porque defiende un planteamiento ideológico que difiere del nuestro se antoja poco tolerante. De ahí que no haya que dar demasiado crédito a quien se escandaliza cada vez que ganan sus enemigos; sin descartar que alguna vez pueda tener razón cuando hace sonar la voz de alarma. Y también puede suceder exactamente lo contrario: que la alarma se haga sonar con tal frecuencia y ante fenómenos tan disímiles que resulte imposible tomársela en serio. Habiéndose dicho sucesivamente que UPyD, el PP de Mariano Rajoy y el propio Cs de Albert Rivera eran «ultraderecha», el término impresiona poco cuando toca atribuírselo a Vox. La paradoja es que Vox encaja mejor en esa categoría u otras análogas, como las de derecha radical o extrema derecha, pero sus críticos han perdido credibilidad al emplear esa etiqueta de manera indistinta y con intención estigmatizante: tratando de neutralizar moralmente a todos sus rivales como actores políticos indignos de operar en la democracia liberal. Su buena fe, en suma, ha quedado comprometida. Una sutil variante de este modus operandi se manifiesta allí donde el crítico ideológicamente motivado se pone el disfraz de crítico democráticamente motivado: lo que dice preocuparle no es el triunfo de unas ideas o propuestas diferentes a las suyas, sino la supervivencia misma del régimen democrático. Busca así situarse en un higher ground postizo desde donde recusar al rival sin que le acusen de incurrir en el favoritismo ideológico. Y puede llegar a hacerlo sin darse cuenta de sus propias contradicciones: nada se nos da mejor que el autoengaño.

Acaso sea inevitable: la lucha partidista todo lo fagocita y si el lenguaje de la democracia militante sirve para cobrar ventaja, ¿por qué no emplearlo? Se trata de que el rival sea identificado como tóxico para la democracia, al tiempo que uno mismo pasa a ser considerado como el único antídoto posible contra el veneno iliberal o autoritario. También el antipopulismo, como es sabido, puede reportar beneficios en las urnas; así sucede cuando un candidato logra presentarse como el más capacitado para frenar el acceso al poder de unos populistas caracterizados como amateurs dispuestos a hacer experimentos fallidos con el boletín oficial. En pocas palabras: describir al rival como enemigo de la democracia puede ser una simple estrategia electoral en el marco de la lucha partidista e ideológica y de ahí que el hecho de que un partido sea descrito de esa manera no alcance para concluir si estamos ante un peligro real o solo ante una maniobra interesada que rinde beneficios a quien la ejecuta.

Pero, ¿hay manera de determinar tal cosa? ¿No es mejor rendirse a la vista de semejante acumulación de salvedades, matices e indeterminaciones? ¡No seamos derrotistas! Tratemos de dar con un criterio que permita identificar en el plano teórico aquellas decisiones, propuestas o discursos que puedan representar de manera objetiva un peligro para la integridad o mantenimiento de la democracia. Más difícil será, en cambio, encontrar su correspondencia en la práctica. Entre otras razones, porque no puede saberse de antemano con cuánto escrúpulo perseguirá sus objetivos el partido extremista que alcanza el poder. Por ejemplo: una cosa es que el objetivo de la independencia de Cataluña cabe en la democracia española —porque nuestra constitución es toda ella potencialmente reformable e incluso si no lo fuere debería ser posible pedir que eso cambiase— y otra muy distinta perseguirlo a través de medios contrarios a la democracia. De manera parecida, un partido puede denunciar la inmigración ilegal y resulta patente que esta última se presta a la denuncia, justamente por ser ilegal, pero quizá eso no sea lo único que hace ese partido cuando retrata a los inmigrantes ilegales —sin que podamos saber quién es legal y quién ilegal cuando nos los cruzamos por la calle— como huéspedes indeseados que consumen nuestros recursos. Por otro lado, tampoco hay manera de saber cuándo se dice en serio aquello que se dice: la política tiene una fuerte dimensión teatral y retórica, acentuada por la competencia electoral, que a menudo obliga a poner en entredicho la literalidad de los mensajes que lanzan sus protagonistas. Los anglosajones expresan esto mejor que nadie cuando se preguntan si alguien means what he says.Esta duplicidad es inherente a la política y puede ser fuente de sorpresas: un partido populista puede ser agresivo en la oposición, pero moderarse cuando llega al poder; igual que un partido moderado puede adoptar comportamientos iliberales.

A fin de identificar de manera las amenazas contra la democracia liberal, sugiero diferenciar entre dos dimensiones —separables pero conectadas entre sí— de la misma: una estructural y otra moral. Podríamos incluir una tercera, referida al mantenimiento de las condiciones que permiten a los miembros de una sociedad llevar una vida sin privaciones materiales ni asistenciales severas, pero quizá pueda sencillamente subsumirse en la segunda. Veamos.

Cuando hablamos de la estructura de la democracia liberal, hacemos referencia al entramado institucional que la constituye. Esto incluye la institución por excelencia, el Estado, que posee a su vez un vasto aparato administrativo. Bien: podríamos decir que el Estado liberal tiene una democracia representativa o que la democracia liberal está protegida por un Estado; ambas afirmaciones se antojan válidas. El caso es que esta organización se sujeta a un diseño típicamente liberal: imperio de la ley, separación de poderes, gobierno representativo. Y ese mismo Estado será el encargado de organizar elecciones libres, en las que distintos partidos políticos competirán por el poder en igualdad de condiciones. Naturalmente, también forman parte de la dimensión estructural de la democracia liberal los derechos fundamentales de los individuos, incluido el derecho de propiedad (asociado al funcionamiento de una economía de mercado) y el derecho a la información (ligado a la existencia de medios de comunicación independientes). Salta a la vista que la democracia liberal matiza mucho la idea de que la voluntad popular constituye la guía del gobierno, en buena parte porque esa voluntad popular no existe: lo que existen son múltiples preferencias contradictorias dentro de una sociedad heterogénea.

Si nos fijamos en tales elementos estructurales de la democracia liberal, un gobierno será un peligro para la integridad o supervivencia de esta última cuando se dedique a erosionar los elementos «liberales» que acabamos de describir. Pero eso pueden hacerlo asimismo los partidos que no gobiernan, aunque con menor eficacia o intensidad. Lo harán cuando anuncien su intención de vulnerar algunas de esas normas o de debilitar esas instituciones; también cuando se movilizan contra las instituciones o los principios rectores de la democracia liberal, incluso si lo hacen en nombre de esas versiones alternativas de la democracia —asamblearia, directa, plebiscitaria— que tan poco valor otorgan a sus contrapesos liberales. Por este camino llegamos a la famosa democracia «iliberal», término que algunos rechazan por parecerles indeterminado y que, sin embargo, es bastante preciso. Se designa con ese nombre a una democracia cuyos elementos liberales han sido socavados por el gobierno con objeto de asegurarse su permanencia en el poder o de imponer un proyecto ideológico al conjunto de la sociedad.

Abundan los ejemplos: colonización partidista de las instituciones, incluidos los organismos contramayoritarios, así como de las empresas públicas; erosión de la libertad de prensa, por caminos tan distintos como la influencia directa sobre los grupos de comunicación privados, el control de la televisión pública, la denuncia de complots periodísticos antigubernamentales impulsados por poderes ocultos o la vigilancia de los flujos informativos en las redes sociales so pretexto de controlar la fake news; cuestionamiento de las estadísticas oficiales producidas por los organismos públicos encargados de esa función, llegando al relevo forzoso de sus responsables; limitación de la independencia del poder judicial, ya sea tratando de politizar los nombramientos de los jueces en los altos tribunales o denunciando algunas de sus decisiones como contrarias a la voluntad de la mayoría; debilitamiento del parlamento mediante el abuso de los decretos ejecutivos o el empleo de tretas procedimentales dirigidas a evitar la discusión de los proyectos legislativos en el pleno; empleo de los recursos públicos para incrementar las posibilidades de victoria electoral del propio partido, ya sea instrumentalizando al organismo dedicado a hacer encuestas públicas, encargando una serie de televisión dedicada a ensalzar la figura del primer ministro, contratando masivamente a asesores dedicados a asesorar a este último con vistas a ser el más votado de los candidatos o haciendo un reparto territorial de los recursos del Estado en función de las necesidades electorales del partido; llegar a acuerdos para pasar por alto el incumplimiento de leyes que los aliados del gobierno se niegan a aplicar en su gobierno territorial; y así sucesivamente. Huelga decir que más allá de este punto solo se encuentra ya el autoritarismo sin ambages: el cierre de periódicos, el encarcelamiento de disidentes, el amaño electoral. Y del recurso a la mentira, mejor ni hablar; es tan habitual —aunque conoce grados— que constituye la normalidad antes que la excepción en la democracia liberal.

Debe convenirse que a cualquiera de esas prácticas iliberales —naturalmente hipotéticas—habrá de atribuírsele la misma gravedad sea cual sea la identidad del gobierno que las ejecute. Y ello porque no se está aquí ventilando una cuestión ideológica particular, sino que se atenta contra la estructura misma de la democracia liberal. En particular, se lleva a cabo la apropiación del Estado por el gobierno: por el partido que está en el gobierno. O bien: se está instrumentalizando al Estado para que sirva a los fines partidistas: reducir la competencia de los rivales, aumentar el poder discrecional del gobierno, limitar su rendición de cuentas. Quien actúe así, estará erosionando la democracia liberal como sistema de gobierno. Siendo ello tan grave en sí mismo, dará igual que el protagonista de esta corrupción sistémica sea un partido de derecha o de izquierda. ¿O no?

Depende. Puede ocurrir que el comentarista —sea intelectual, científico social o ciudadano raso— crea que el comportamiento iliberal del partido con el que se identifica es un mal necesario que se justifica por la superior calidad de los fines que ese partido persigue: los suyos, en definitiva, pueden traspasar esas fronteras porque lo hacen por una causa justa. Una versión más cínica de este mismo razonamiento se manifiesta allí donde se diga que estos «iliberalismos» son el tributo que cualquier partido debe pagar a la Realpolitik si quiere alcanzar o conservar el poder; aun cuando esas mismas prácticas le causarían escándalo si fuera el rival quien las llevase a cabo. Otra posibilidad es que el comentarista padezca tal sesgo de percepción que niegue la existencia o gravedad de esas prácticas: sencillamente, no las ve o no las considera preocupantes; estaríamos ante el fruto de la ingenuidad ideológica. Y pudiera ser también, finalmente, que el comentarista fuera imparcial y denunciase con la misma contundencia a cualquiera que tratase de colonizar las instituciones democráticas. Esta última, claro, es la actitud deseable. Pero es rara, ya que el deseo de que los nuestros ganen es tan fuerte que condiciona el modo en que vemos la realidad política.

Una segunda dimensión de la democracia liberal atañe menos a la estructura política que a los contenidos ideológicos de la sociedad. Aquí no se trata de evaluar la colonización partidista del Estado a través de la acciones del gobierno, sino de ponderar la medida en la cual las propuestas de los distintos partidos —sobre todo de los extremistas— ponen en riesgo a la democracia y la sociedad liberales, entendidas como conjunto coherente de valores y realidades. Este conjunto comprendería los derechos fundamentales del individuo, la protección de las minorías y del pluralismo, la neutralidad del Estado, la existencia de medios de comunicación independientes, la preservación de una economía de mercado capaz de generar prosperidad, la provisión de servicios asistenciales básicos. Pudiera ocurrir que un gobierno tomase decisiones que atentasen contra algunos de estos presupuestos del liberalismo democrático; por su parte, un partido que no está en el gobierno podría desarrollar un discurso que fomentase actitudes antidemocráticas o generase percepciones que condujeran a la exclusión o discriminación de colectivos particulares. En consecuencia, habrá que distinguir entre prácticas de gobierno y prácticas de partido; las primeras serán más graves que las segundas, salvo que estas últimas impliquen el ejercicio de la violencia o la intimidación. Pero también conviene distinguir entre hechos y expectativas: como se ha visto antes, no es infrecuente que un partido o movimiento dedicado a la agitación y la protesta se amanse una vez que llega al poder.

¿Qué decisiones y qué discursos son incompatibles con la democracia o peligrosos para ella? Responder a esta pregunta es más difícil de lo que parece, pues exige discernir qué es lo que no cabe en una democracia. Por supuesto, hay prácticas y discursos obviamente incompatibles con ella, tales como la privación de derechos y la criminalización de grupos sociales o étnicos concretos. Sin embargo, estamos acostumbrados a convivir con la denigración nacionalista de los ciudadanos españoles no nacionalistas en Cataluña o el País Vasco; igual que nos desayunamos con frecuencia con el señalamiento de los inmigrantes ilegales o la estigmatización de «los ricos». Durante los años de la crisis, hemos tenido noticia de tensos escraches y todavía hoy se acepta que haya conferencias que no pueden impartirse en una universidad cualquiera porque los invitados son objeto de boicoteo por parte de grupos estudiantiles con la aquiescencia de las autoridades académicas. ¡Y qué decir del acoso rutinario a los miembros de S’ha acabat, la asociación constitucionalista de estudiantes catalanas! Podríamos atribuir una mayor gravedad a los discursos que apuntan hacia los inmigrantes ilegales, pues se ceban con un grupo social vulnerable y para colmo pueden acabar generando resquemor o animadversión hacia los extranjeros en general; lo mismo puede decirse de la minoría homosexual o queer, si bien en este caso hay que diferenciar entre los proyectos de exclusión —inaceptables— y la crítica de proyectos legislativos o dogmas filosóficos particulares. Tal como demuestran las agresiones a S’ha acabat o los escraches organizados por la extrema izquierda contra miembros del gobierno popular, en cualquier caso, la extrema derecha no tiene el monopolio de la agresividad política.

Pero es que tampoco la tiene a la hora de perseguir la imposición de una hegemonía antipluralista mediante la anulación moral del adversario o el uso de la propaganda con fines de persuasión colectiva. Aquí, de nuevo, el observador imparcial habría de denunciar una agenda «monista» —o sea antipluralista— venga de donde venga. De ahí que las denuncias abstractas sirvan de poco y sea necesario atender al caso concreto: al cómo de quién en cada momento. En ese sentido, rasgarse las vestiduras por lo que podría suceder en Italia no deja de ser llamativo cuando en España hemos padecido un procés y tenemos a un partido de extrema izquierda en el gobierno, además de una alarmante colección de prácticas iliberales por parte del gobierno. Y es que no se trata de comparar la peor versión hipotética de Georgia Meloni con la mejor versión ideal del gobierno español, sino de analizar separadamente las acciones de unos y de otros, evaluando a continuación su peligrosidad para la democracia.

Nada de esto obliga al comentarista a mantenerse en una posición de neutralidad distante: ni mucho menos. A lo que sí nos obliga es a diferenciar dos registros críticos: afirmar que una decisión o un discurso atentan contra la democracia —o la ponen en peligro— es denunciar un riesgo existencial; sostener que una decisión o un discurso están equivocados o son indeseables supone participar del intercambio de argumentos y emociones que caracterizan la vida democrática. Cuando se hace lo primero, hay que ser neutral: debemos estar preparados para ver la paja en cualquier ojo, incluido el nuestro. Hacer lo segundo es tomar partido de manera legítima por una opción ideológica o el partido que la representa y no hay nada malo en ello, aunque conviene mantenerse abierto a reconocer aquellos hechos que contravengan nuestras creencias, así como a honrar los buenos argumentos ajenos: soñar es gratis. Abusar de este tipo de acusaciones solo contribuye a banalizar el peligro que puede cernirse sobre una democracia.

Ya se dijo al inicio de esta reflexión que sobre este asunto sería imposible ponerse de acuerdo: los anclajes ideológicos y los intereses partidistas condicionan de tal modo nuestra percepción de la realidad política que ni siquiera cuando creemos haber alcanzado una posición razonablemente neutral podemos estar seguros de haber acertado. Pero intentarlo merece la pena, ya que la alternativa —entregarnos a un antagonismo ventajista que se dedique en exclusiva a la destrucción del adversario e indiferente a los hechos políticos verificables— no parece preferible.