Los deplorables

- Por Julio Aramberri

Cuando se estrenó en Londres en 1985, la crítica acogió con escepticismo la versión musical de Les Misérables. No por primera vez, la…

Cuando se estrenó en Londres en 1985, la crítica acogió con escepticismo la versión musical de Les Misérables. No por primera vez, la…

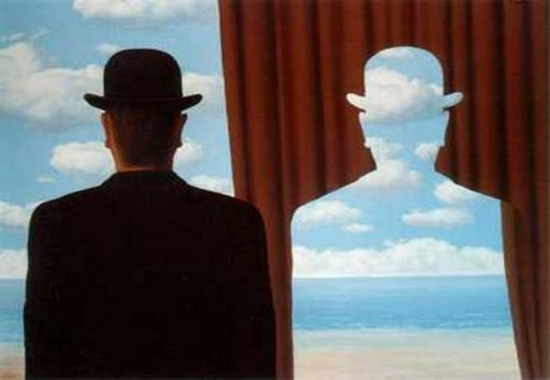

El terreno de juego de la sociedad mediática es un ámbito incómodo para la filosofía. Aunque durante todo el siglo XX sus…

El triunfo de Rashomon en el Festival Internacional de Venecia de 1951, que premió a la película con el León de Oro, abrió las…