Eduardo Arroyo afirma que «el boxeador acepta el castigo, sabe cómo hacerlo. Y nadie acepta un castigo desde que dejamos la infancia. El boxeador que pierde, abraza al rival. Nunca he visto un mundo tan desprovisto de violencia como el boxeo». El boxeo es «épica, poesía», un «deporte antiguo», «un cuadro iluminado donde ocurre todo». Pienso que es cierto, pero estas palabras omiten que el mundo que gira alrededor del boxeo no es ético, ni poético, sino despiadado y sucio. Los púgiles que llegan a la cima suelen sufrir una trágica caída entre la indiferencia de todos. Alfonso Teófilo Brown, campeón mundial de los pesos gallo, pasó sus últimos días entre hospicios y hospitales, apagándose lentamente por culpa de la sífilis y la tuberculosis. El boxeador que había cautivado a Jean Cocteau se desplomó una mañana de noviembre de 1950 en el cruce de la calle 42. La policía lo recogió del suelo y lo llevó a comisaría, creyendo que estaba borracho, pero enseguida descubrió que se trababa de un moribundo, con una inverosímil delgadez. Muy cerca de los cincuenta años, su metro y setenta y cinco no había menguado, pero su peso había bajado hasta los cuarenta kilos. Casi no podía hablar y tenía paralizado el lado derecho. El excampeón mundial de los pesos gallo expiró el 11 de abril de 1955, tras pasar cuatro meses en el hospital de Staten Island, cerca de Nueva York. El certificado médico de defunción atribuyó el fallecimiento a una tuberculosis terminal. «Murió sin un amigo ni pariente conocido», señaló el médico que lo atendió, añadiendo que, si nadie reclamaba los restos, sería enterrado como un indigente. Una vez más se cumplió la dramática advertencia que siempre sobrevuela al éxito. Puedes subir como la espuma, pero desde arriba «más dura será la caída».

Alfonso Teófilo Brown nació en Colón (Panamá), el 5 de julio de 1902. Huérfano de padre desde los trece años, siempre llamó la atención por su extrema delgadez, que le imprimía el aspecto de una araña de brazos gigantescos. Su torso y sus piernas parecían de alambre, pero sus puños golpeaban con la contundencia de un martillo. En su barrio, las reyertas eran frecuentes y «Al» nunca se quedaba atrás cuando alguien lo desafiaba. El boxeo era un deporte muy popular. Los niños hacían sombras frente a cualquier pared iluminada, imitando a los púgiles que bailaban en el cuadrilátero. «Al» era un boxeador innato. Odiaba la disciplina de los gimnasios, pero tenía el don de golpear a sus adversarios con una precisión matemática. Sus puñetazos se parecían a los hallazgos verbales de un poeta. Surgían inesperadamente y desencadenaban un temblor eléctrico. A los veinte años debuta como boxeador profesional y no tarda en convertirse en campeón de Panamá de los pesos mosca. Sin embargo, su talento natural necesitará refinar la técnica para no sufrir tanto en el cuadrilátero. Su directo de izquierda no es preciso y deja al descubierto su lado izquierdo por una mediocre coordinación de su juego de piernas. A pesar de esos defectos, se lo compara con George Dixon, el primer peso gallo negro de la historia que conquistó el campeonato del mundo. «Al» firma su primer contrato con el mánager Leo P. Flinn, un hombre de negocios que sabe poco de boxeo, pero que es un experto en chanchullos y porcentajes. Sólo es el primero de una repulsiva lista de estafadores que abusarán del color de su piel para imponerle unas condiciones abusivas, apoderándose de la mayor parte de los beneficios. «Al» siempre actuará como un irresponsable, gastando todas sus ganancias en coches deportivos, caballos, ropa elegante, hoteles de lujo y champán. Su carácter derrochador no brota del egoísmo, sino de una mezcla de nobleza e inmadurez. Salvo en el caso de Eugène Huat, el «Gato Montés», que se refería a él de forma despectiva, repitiendo que era «un sucio negro, un mono caído del cocotero», nunca lastimará innecesariamente a sus contrincantes. Su derecha abreviará muchas veces los combates con un fulminante K.O. para no prolongar la agonía de un púgil ya derrotado y que se sostiene en pie a duras penas.

«Panamá» Al Brown empezará a combatir en Nueva York, acumulando victorias. Eduardo Arroyo lo describe como «un Don Quijote negro» aficionado a las salas de fiestas de Harlem y a las carreras del hipódromo. Con «un magnífico sentido del ritmo y la distancia», «Al» perfecciona su técnica, transformando su derecha en el preámbulo de un «largo y profundo sueño». Su carrera ascendente le abre las puertas de París, una ciudad de la que se enamorará de inmediato. A medio camino entre el «faquir» y el «monigote de alambre», según Jacques Natanson, se mueve por el cuadrilátero como un bailarín, cautivando a escritores, actores y artistas. Será un astro europeo hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Su fama no le ahorrará el suplicio de los apoderados sin escrúpulos. Durante mucho tiempo, estará en manos de Dave Lumiansky, un joven abogado propietario de una pequeña compañía de seguros. Se trata de un hombre frío y distante, abstemio y enemigo del tabaco. Su sentido de la familia, que lo mantiene alejado de cualquier vicio, convive con un absoluto desdén por la honradez en los negocios. Para Lumiansky y sus sucesores, «Al» sólo será su «negro». Algo semejante puede decirse de la sociedad francesa, menos racista que la norteamericana, pero no hasta el extremo de celebrar que un boxeador negro humille y derrote a uno blanco. «Al» sólo se librará de los prejuicios en Copenhague, donde derrotará a Knute Larsen y el público le aplaudirá con deportividad.

El racismo no es el único problema de «Panamá» Al Brown. Su discreta homosexualidad tampoco le facilitará las cosas, si bien sus inclinaciones nunca serán conocidas por el gran público. Sobrellevará con resignación los insultos por el color de su piel, excepto cuando proceden de sus contrincantes, a los que habitualmente quiere y respeta. Boxea sin parar. En una ocasión, tres veces en una semana. Su forma de ser, alegre y desprendida, se refleja en su estilo de vida. Encarga sus trajes y camisas a los mejores sastres de Londres. Se cambia seis veces al día, perfumando sus prendas y combinando cuidadosamente los colores. Bebe champán incluso en el cuadrilátero. «Un día sin champán es un día perdido –afirma?. No comprendo que se pueda vivir sin beber una botella de champán al día».

«Al» es inteligente, encantador y original. Su personalidad configura su técnica, aportándole recursos innovadores, como su guardia baja, que le permite cubrirse rápidamente y casi al mismo tiempo lanzar un derechazo al mentón del oponente, enviándolo a la lona. La derecha de «Panamá» es sólida y elástica. Parece indestructible, mitad roca, mitad caucho, pero será su talón de Aquiles. Aunque «Al» la cuidaba, escatimando los directos demoledores, no lograría soportar su vertiginosa agenda de combates, acordada por sus mánagers, que deseaban sacar el mayor dinero posible, sin inquietarse por la salud y el porvenir de su púgil. Poco a poco, Brown perdió la ilusión por el boxeo. Desengañado por la hostilidad del público y los turbios negocios que se cocían al calor del cuadrilátero, se describiría a sí mismo como «un pobre diablo negro, destinado por el color de su piel y su profesión, a dar y recibir golpes». En una ocasión, una mujer exclama: «¡Qué lástima que sea como el betún! Se acuesta una con un negro, pero no se le estrecha la mano».

«Al», que soporta un ritmo de peleas completamente abusivo, actúa como un suicida fuera del cuadrilátero. Se acuesta tarde, casi de madrugada, bebe champán y consume opiáceos, mientras la sífilis y la artritis avanzan imparables. A veces sube al cuadrilátero en unas condiciones deplorables, con la mano derecha fracturada y las rodillas terriblemente desgastadas. Su mánager le proporciona novocaína para mitigar sus dolores, sin conmoverse por su aspecto desaliñado y su mirada vacía. Combate en la Italia de Mussolini, venciendo por puntos. Inesperadamente, el público le aplaude, tal vez porque el fascismo italiano es un virus menos consolidado que el viejo racismo de Estados Unidos, donde aún se producen muchos linchamientos de afroamericanos y se sacan fotografías para venderlas como recuerdo. «Al» viaja a Argelia para disputar tres combates, pero no consigue ningún K.O. No es fruto de la casualidad, sino del deseo de cuidar una derecha cada vez más deteriorada. Al fin consigue libarse de Lumiansky, que solía quedarse con el 75% de la bolsa. Sin embargo, las deudas lo asfixian, obligándole a deshacerse de su querida cuadra de caballos. Hasta entonces, ha apostado grandes cantidades en las carreras, pero sus caballos apenas han logrado victorias. No se arrepiente de haber arriesgado en vano su dinero. No considera que haya malgastado sus ganancias. Jamás se planteó ahorrar y no dedicó ni un segundo a pensar en el mañana. «Desgraciadamente, nunca he podido considerar la prudencia como una virtud», reconoce. Cuando pelea y gana un combate en Valencia, se gasta las cincuenta mil pesetas de su bolsa en la ciudad levantina, invitando a cenar y beber a sus amigos y conocidos. Toca el saxofón y baila hasta el amanecer entre los aplausos y risas de sus acompañantes.

Robert Diamant, su nuevo apoderado, supera la crueldad del anterior. Durante un combate con el púgil español «Sangchili», le proporciona un brebaje, asegurándole que así se sentirá mejor. En realidad, lo ha drogado y «Panamá» sufrirá una humillante derrota, desplomándose en el cuadrilátero. Diamant había amañado el combate, sin contar con su opinión ni inquietarle las consecuencias para su salud. «Al» será hospitalizado. A la mañana siguiente, cuando recobra el conocimiento, afirma que deja el boxeo e intentará ganarse la vida como músico y bailarín de claqué en el Caprice Viennois de la rue Pigalle. Acepta ese presumible final como algo inevitable: «No siento vergüenza ni pena. Soy un hombre roto». Allí conoce a Jean Cocteau, que lo incorpora enseguida a su «familia», seducido por su personalidad. Además, ambos han nacido un 5 de julio, tienen la misma medida de cuello de camisa y calzan el mismo número de zapatos. Para el escritor, no se trata de una casualidad, sino de una señal. Amigos y cómplices, Cocteau se baña en la misma bañera que el púgil, sin vaciar el agua que ha utilizado. No le parece un simple hombre, sino un dios de ébano. Un dios al que más tarde abandonará a su suerte, fingiendo ante la opinión pública que no se ha desentendido del púgil.

«Al» explica a Cocteau la esencia del boxeo: «El boxeo debe ser alegre. Un boxeador encolerizado boxea mal. Un boxeador baila. Incluso durante las pausas, sigue dando el espectáculo de su movimiento, baila entre las cuerdas. Un boxeador es un bailarín y un psicólogo. Escruta a su adversario. Trata de comprenderlo. Luego coloca su trampa. Esa trampa consiste en hacerle creer que puede vencer y que se le teme. De este modo se le coloca justo donde debe estar para que reciba el golpe». Cocteau utiliza sus dotes de persuasión para que «Al» regrese al boxeo después de un descanso y una minuciosa preparación. «Panamá» vuelve a pisar la lona y derrota a André Régis, un corpulento argelino que había sido campeón de Francia de los pesos gallo. Brown sólo necesita setenta y cinco segundos para noquearlo. Cocteau escribe un artículo para celebrar la victoria, sin escatimar elogios: «¡Desconfiad, deportistas! Os enfrentaréis siempre con un príncipe del ring, un fenómeno, un brujo, un acróbata, un psicólogo, un espectro, un sonámbulo, un poeta, en resumen: un boxeador». El boxeador francés Maurice Holtzer completa el retrato: «Esa derecha que llega tan rápidamente, es tan asesina como el relámpago y el rayo a la vez, esa derecha que llega antes de partir… Un hombre que cae alcanzado por el puño de “Al Brown” se convierte en una pequeña marioneta paralizada. Luego, es como un recién nacido que da sus primeros pasos». Sin embargo, «Panamá» estaba destrozado por dentro. Se fuma al día sesenta pipas de opio, intentando calmar sus dolores y no pensar en su inminente bajada a los infiernos, que presiente muy cercana. Ha dilapidado una fortuna de un millón de francos. Su amistad con Cocteau es de cartón piedra. De hecho, el escritor se distancia del púgil cuando su declive se vuelve irreversible. Se producen los primeros arrestos por posesión de narcóticos. Vuelve a combatir para ganar algo de dinero, pero su maravillosa técnica no sirve de nada con una salud en bancarrota.

«Salí de la nada y vuelvo a la nada», comentó «Kid Chocolate», otro púgil que perdió todo, estafado por apoderados sin conciencia y boicoteado por su propio carácter, inestable y autodestructivo. «Al Brown» podría haberse apropiado de la frase, sin faltar a la verdad, pues tenía mucho en común con «Kid». Su desdichada muerte conocerá un epílogo esperpéntico. Tres conocidos de Harlem reclamaron su cadáver y lo pasearon por los bares que frecuentaba el boxeador, pidiendo dinero para su entierro y consumiciones gratis. Cuando se cansaron de la pantomima, abandonaron su cuerpo en la zona de carga de una camioneta aparcada en la puerta del hospital donde había fallecido. Cocteau escribió: «Alfonso Brown no muere como un paje de Catalina de Médicis». Una nueva majadería para disimular su desinterés por la suerte de su antiguo amigo. Sólo el pueblo de Panamá mostró una sincera preocupación por el destino de sus restos. El cadáver fue repatriado y sepultado gracias al trabajo de una comisión, que financió los gastos. Actualmente, su tumba puede visitarse en el Cementerio de Amador, corregimiento de El Chorrillo, ciudad de Panamá. Es la tumba 3165. De color gris, «no es hermosa, pero sí muy digna», apunta Eduardo Arroyo, que finaliza su hermosa biografía narrando su visita al camposanto. Unos desconocidos ?¿quizás unos niños?? le sugieren la posibilidad de lavar la tumba. «Sí, lávenla, por favor», contesta el pintor y escritor. Y añade un emotivo y lírico epitafio, que pone fin a su relato: «Alfonso, el poeta de lo inexistente, de lo imprevisible. Su nombre proclama la soledad sin remisión».

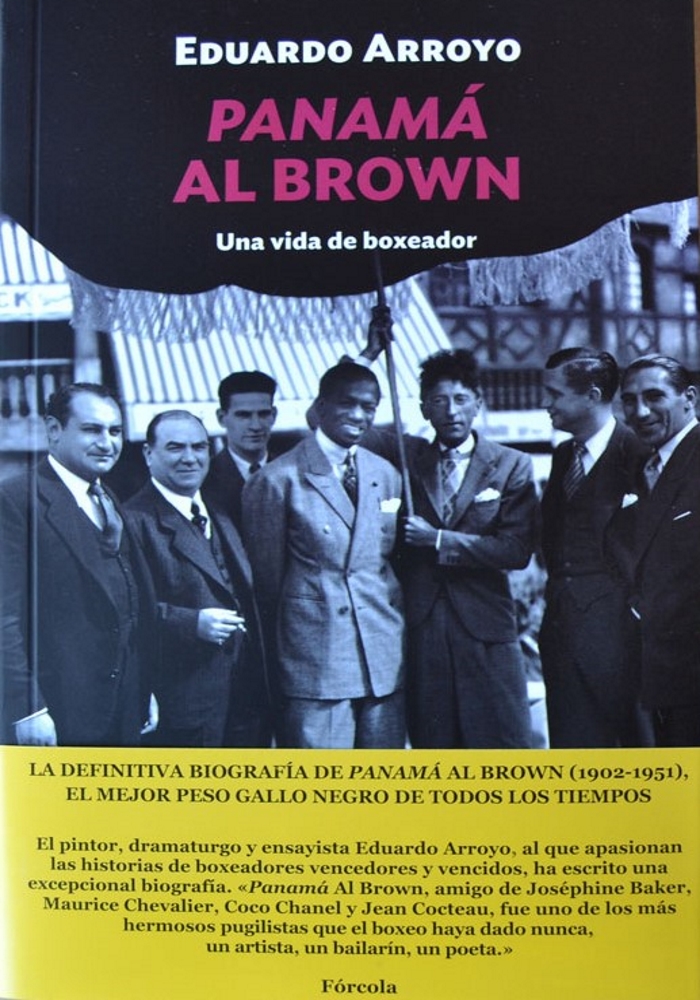

La historia de Alfonso Teófilo Brown rebosa humanidad, tragedia, dignidad, ternura. Podrían atribuirse los mismos epítetos a muchos de sus rivales, como «Spider Planer», que perdió la vista en el cuadrilátero; Eugène Criqui, al que una bala destrozó la mandíbula en una trinchera de Calonne, cerca de Verdún, y aun así continuó peleando con enorme fiereza; el diminuto «Sangchili», que en realidad se llamaba Baltasar Berenguer Hervás; «Young Pérez», asesinado en Auschwitz; Carlos Flix, torturado y fusilado por el régimen franquista por ejercer de oficial pagador en el frente del Ebro, una forma de conservar su lujoso Ford adquirido con sus puños y que el gobierno de la Segunda República pretendía requisar. El relato de Eduardo Arroyo no encandilará únicamente a los amantes del boxeo. Su estilo se parece al de «Panamá Brown»: frase corta y contundente como un derechazo; sintaxis ágil y danzarina, con la ligereza de un buen juego de piernas; estoicismo y elegancia hasta el final. Publicado por primera vez en francés en 1982, la versión en castellano no aparecería hasta 1988. Esta nueva edición, que incluye un hermoso álbum fotográfico, pone de manifiesto que el texto sigue vivo, palpitante, y que «Panamá» Al Brown, estrella de los pesos gallo o Bantam, merece ser recordado, pues era un auténtico príncipe del ring.

Rafael Narbona es escritor y crítico literario. Es autor de Miedo de ser dos (Madrid, Minobitia, 2013) y El sueño de Ares (Madrid, Minobitia, 2015).