Irazoki y las gotas contadas

- Por Rafael Narbona

Las aberraciones de la historia merman nuestra fe en el hombre, pero cada vez que surge la voz de un poeta fieramente…

Las aberraciones de la historia merman nuestra fe en el hombre, pero cada vez que surge la voz de un poeta fieramente…

(Hace unos años, publiqué en un blog de la Revista de Libros varias conversaciones con mi gran amigo Tomás, que por entonces era mi…

«No me queréis, lo sé, y que os molesta / Cuanto escribo. ¿Os molesta? Os ofende. / ¿Culpa mía tal vez o…

Emily Brontë hizo su entrada en el mundo de las letras en 1846, sin fanfarria, en un volumen de versos publicados en…

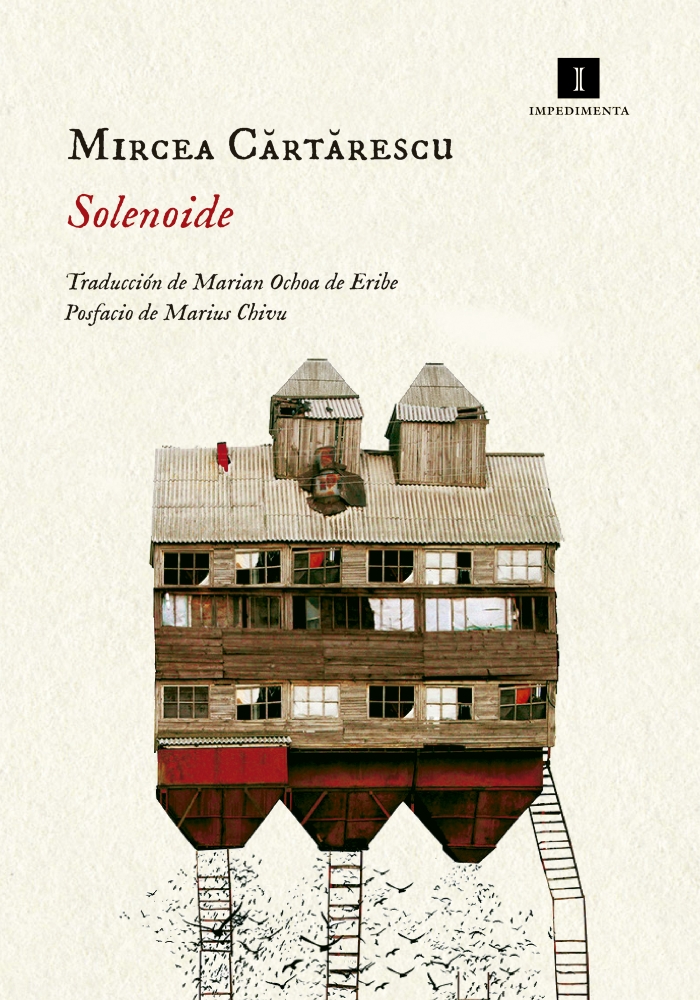

¡Qué experiencia tan extraordinaria, tan abrumadora, la de ser coetáneos de un genio! Porque los grandes genios de la literatura, de la…

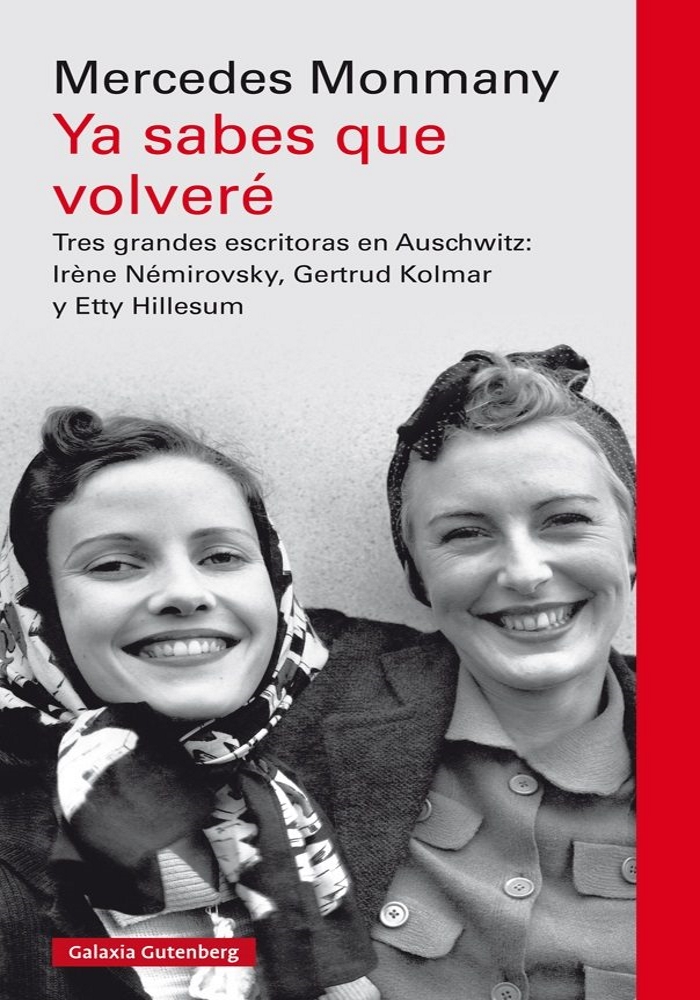

No parece irracional comparar la Shoah con un gigantesco agujero negro, capaz de atrapar y anonadar a millones de inocentes, pero no es un…

Claudio Rodríguez (1934-1999) es un poeta al que desde muy pronto se incluyó en el discurso literario de su generación histórica, la…

He de reconocer que la primera reacción que me suscitó este libro fue de suspicacia, sospecha y desconfianza. En la sobrecubierta, una…

El libro Dylan’s Visions of Sin, de Christopher Ricks, apareció en 2004, poco antes, si no recuerdo mal, de que comenzaran los primeros…

Hasta hace relativamente poco se decía que todo lo concerniente a la Primera Guerra Mundial constituía historiográficamente lo postergado o no muy…

La obra del Dr. Johnson últimamente llega de manera un tanto desorganizada, pero en ediciones excelentes (no nos referimos a ediciones más…

El lugar de Paul Celan en la poesía corresponde al de la zeta en el alfabeto. Es el límite, el máximo, el…