Finales de película

- Por Rafael Narbona

Los finales perfectos sólo existen en el cine. Quizá dejan una huella tan duradera en la memoria colectiva porque nos hacen soñar…

Los finales perfectos sólo existen en el cine. Quizá dejan una huella tan duradera en la memoria colectiva porque nos hacen soñar…

Philip Glass es un compositor norteamericano que ha desarrollado su obra dentro del minimalismo musical, movimiento al que también pertenece su coetáneo…

«Luces y sombras» es una expresión clásica a la hora de establecer un balance que se pretenda equilibrado de un determinado período…

El estudio de los generales del siglo XIX es imprescindible en una época surcada tristemente por guerras civiles, pero que ha estado…

Muy pocos días después del golpe de los bolcheviques en Rusia, en plena Guerra Mundial, El Socialista reconocía abiertamente en su editorial el «asombro…

Cuando, a finales de los años ochenta, se procesó a Klaus Barbie, antiguo jefe de la Gestapo en Lyon, sus abogados (un…

Suelen producirme gran curiosidad los textos que acompañan cada año sin falta las exposiciones de PHotoEspaña (incorporados en sus habituales trípticos amarillos…

Resulta que hay dos libros distintos dentro del brillante trabajo que ha escrito Jon Juaristi. Y si lo sabemos es por una…

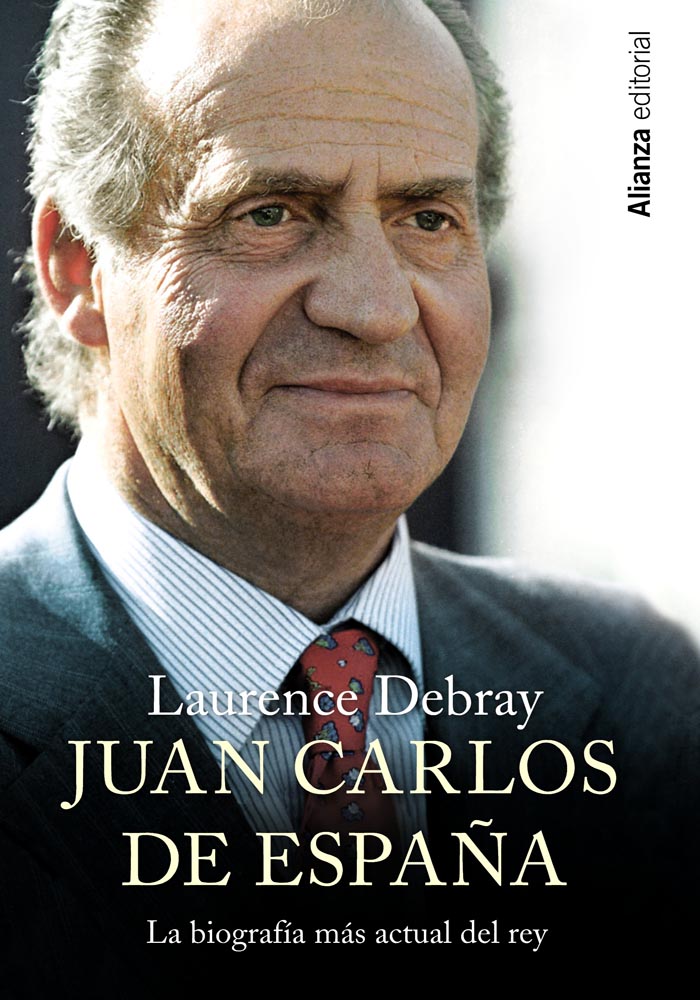

Cuando en los libros de historia del futuro quede resumido el largo reinado (1975-2014) de Juan Carlos I de España, las líneas…

El Pop Art fue el último gran «ismo» del siglo XX que no impuso una penitencia a los fieles del arte. Eso…

En su último número, la revista alemana Brand Eins, que se ocupa de asuntos económicos desde una óptica heterodoxa, dedica su portada y…

Temeroso de que la política de ajustes del ejecutivo de Mariano Rajoy pudiese afectar negativamente a sus expectativas de voto, el Partido…