Otra España negra… ¿o la misma?

- Por Rafael Núñez Florencio

Confieso que me siento incómodo con la expresión España negra. Es la misma incomodidad que me causa el marchamo de Leyenda negra…

Confieso que me siento incómodo con la expresión España negra. Es la misma incomodidad que me causa el marchamo de Leyenda negra…

El marbete de «escritores del exilio de 1939» tiene tanta legitimidad histórica y emocional como imprecisión taxonómica. Define una circunstancia, pero no…

Aunque este sea un libro de historia, es poco menos que inevitable que la primera cuestión que se desliza en el prólogo…

Cuando en Cantando bajo la lluvia (Gene Kelly-Stanley Donen, 1952) el productor R. F. Simpson (Millard Mitchell) proyecta en su mansión unos breves minutos…

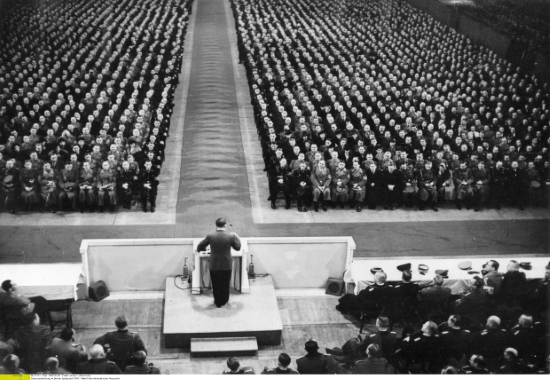

¿Hay alguien que todavía dé por hecho que los nazis eran masas incultas o que las atrocidades del Tercer Reich fueron cometidas…

Siglo corto, como quería Eric Hobsbawn al fijar su comienzo en la Gran Guerra y su final en la caída del Muro…

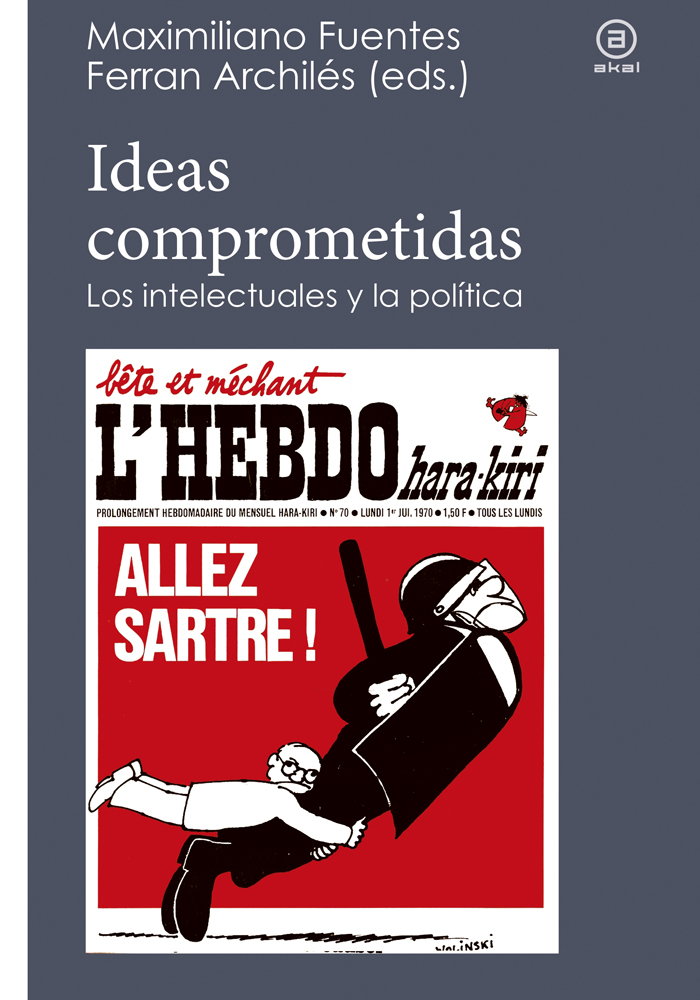

¿Dónde están los intelectuales? ¿Qué se hizo de ellos?

Para quien esté leyendo este blog, la respuesta será tan obvia que la propia…

¿Qué fue del posestructuralismo? No se trata de la pregunta más acuciante para quienes lo consideraron, antes de nada, una sarta de…

Desde que los intelectuales hicieron su aparición en el mundo moderno han abundado las críticas a su protagonismo en la vida pública…

El pensamiento conservador no ha gozado en España de buena prensa ni de excesiva atención por parte de los historiadores. Las autoridades…

Sobre lo que no se puede hablar, reza un conocido mandato filosófico, es mejor callar. Pero también puede suceder que el silencio…

Nefastos en la sociedad, los experimentos sociales pueden ser ilustrativos en condiciones de laboratorio, sobre todo si ilustran las hipótesis favoritas de…