Una corte verdaderamente suprema

- Por Julio Aramberri

Hace unos días El País nos ilustraba sobre la deriva reaccionaria que hacían prever las sentencias de la Corte Suprema USA en…

No paramos de aniversarios. Con esta entrada, mi gemelo y yo, celebramos el primer año del blog #UnaBuenaSociedad. Con la pasada celebrábamos…

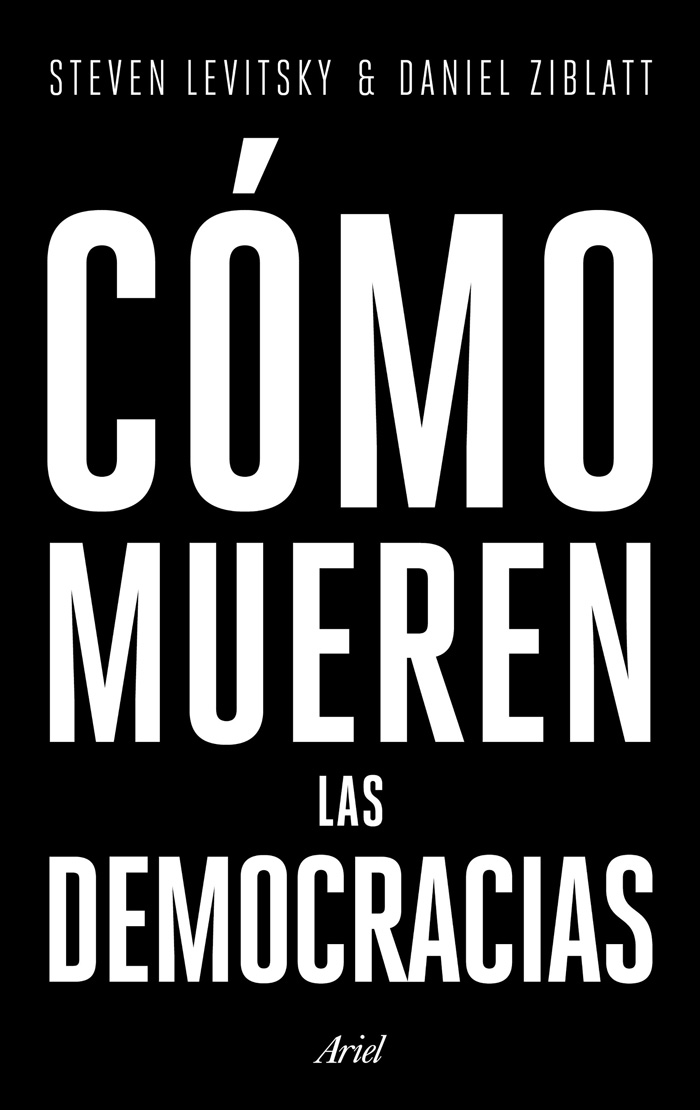

En la historia de las últimas décadas, varios son los momentos en que novelistas, politólogos o catedráticos de Derecho Constitucional, por citar…

Es frecuente escuchar o leer críticas y lamentaciones acerca del olvido de los más conspicuos representantes de la Edad de Plata. Si…

El escritor estadounidense Morris Berman, ensayista y literato de amplia lira, lleva ya publicados tres volúmenes dedicados a estudiar la decadencia de…

¿Por qué no lograron las encuestas de opinión predecir fielmente los resultados de los referendos sobre la independencia escocesa y el Brexit…

Dejando a un lado las formas acelulares, los seres vivos que pueblan la Tierra se clasifican en tres grandes grupos o dominios:…

El apremio del presente y una razonable previsión el futuro, ¿pueden inspirar una reescritura profunda del pasado de una nación sin incurrir…