Los telómeros. Una interesante aventura

- Por Francisco García Olmedo

En mis tiempos de formación como biólogo aprendí que los telómeros, unas estructuras que ocupan los extremos de los cromosomas, habían sido…

En mis tiempos de formación como biólogo aprendí que los telómeros, unas estructuras que ocupan los extremos de los cromosomas, habían sido…

Augusta Ada King (1815-1852), condesa de Lovelace, fue una matemática británica conocida por sus investigaciones sobre la máquina analítica de Charles…

Es este uno de los libros más conocidos del gran filósofo británico Michael Oakeshott (1901-1990), cuyo prestigio irá siempre ligado a una…

Cuando tenía veintitrés años, fui un verano a conocer el comunismo y aprender alemán en la ahora extinta República Democrática Alemana. A…

En los hábitos estadounidenses de lectura figura siempre, con un espacio tan privilegiado en el interés como extenso en volumen, el dedicado…

En el apéndice bibliográfico de este libro, José Lázaro precisa el origen de las seis conferencias inéditas de Gonzalo Torrente Ballester que…

Recuerdo que José María Guelbenzu contó hace tiempo cómo decidió hacerse escritor luego de haber leído El hombre que fue Jueves. Pude entenderlo…

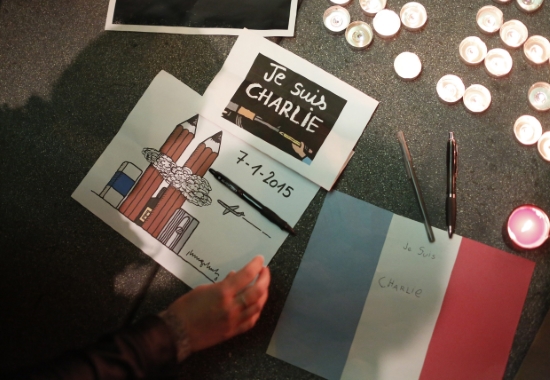

Los recientes ataques terroristas islamistas en Francia ?237 personas asesinadas entre enero de 2015 y agosto de 2016, incluidas las ochenta y…

El último libro de José Antonio Millán, Tengo, tengo, tengo, es un ensayo de divulgación lingüística casi en estado de gracia. Esto es…

En la década de los setenta, y en una Checoslovaquia que apenas respiraba después de la invasión de las tropas del Pacto…

¿Qué provoca el desamor a España? ¿Por qué los españoles renegamos de nuestra nación? ¿Dónde se oculta la raíz del problema? El…

Como la de cualquier clásico, también la narrativa de Ramón María del Valle-Inclán puede abordarse de dos formas: a impulsos y de…