La clase obrera no va al paraíso se titulaba un libro reciente de dos analistas españoles que se lamentaban de la cuasidesaparición del sujeto revolucionario por antonomasia. Dejando de lado las especulaciones posmodernas sobre las vicisitudes del proletariado, lo cierto es que durante mucho tiempo (todo el siglo XX corto, es decir, de 1917 a 1991), el Paraíso –permítaseme ahora la mayúscula? para la clase trabajadora no era, no podía ser otro, que la Unión Soviética o, como durante mucho tiempo se dijo con familiaridad, simplemente Rusia. Rusia, paraíso del proletariado, luz de los revolucionarios de todo el mundo, esperanza de los oprimidos, nueva verdad revelada a los desheredados de la tierra. La fe que vino de Rusia titulaba un historiador español una excelente investigación sobre las repercusiones de esa buena nueva en la España del primer tercio del siglo XX.

Desde 1917, y a lo largo de las sucesivas décadas del siglo XX, la mayor parte de las agitaciones revolucionarias en todo el mundo se hicieron «en el nombre de». Del paraíso soviético o ruso, naturalmente, y casi siempre invocando algunas de sus símbolos (banderas rojas, hoces y martillos) consignas («todo el poder para los soviets»), objetivos (poder obrero, sociedad socialista) o líderes (Lenin, Trotski –antes de caer en desgracia?, Stalin). En España, como es sabido, hubo hasta un temprano trienio bolchevique (1918-1920). Por estas fechas, otros muchos países europeos vivieron emulaciones semejantes al mítico Octubre, aunque se llamaran de otra manera: así, la revolución espartaquista de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo en Alemania como paradigma. La capacidad movilizadora del mito era impresionante, hasta el punto de que la simple invocación del país (¡Rusia!) era un banderín de enganche para muchos y un abominable espantajo para otros sectores de las llamadas sociedades burguesas. Rusia mostraba que la revolución no era una utopía. Otro mundo era posible. Ya antes, en el párrafo anterior, se deslizó el concepto de fe, pues no de otra cosa se trataba: una fe que venía a desplazar a la tradicional y que, como esta, también movía montañas.

La diferencia –la gran diferencia? que introducía la nueva fe revolucionaria era que el paraíso, en esta ocasión, se podía tocar. No era una simple promesa ni una entelequia, sino una realidad al alcance de todos. Bueno, de todos exactamente no, pues para una buena parte del mundo –en la que, obviamente, se incluía España? Rusia cogía a trasmano y el viaje a sus fronteras constituía una aventura que muchos no podían permitirse por razones fácilmente comprensibles. Aun así, no puede dejar de sorprender la cantidad de gente que con una férrea determinación, cuando los transportes y comunicaciones nada tenían que ver con los actuales, se las apañó de un modo u otro para acceder al país de los soviets. A menudo eran simples obreros, sin medios materiales, como Ángel Pestaña, cuyo testimonio resultaría tan determinante para que el movimiento anarcosindicalista español se alejara de la senda soviéticaÁngel Pestaña, Setenta días en Rusia. Lo que yo vi. Setenta días en Rusia. Lo que yo pienso, 2 vols. Aunque los originales se publicaron en 1924 y 1929, respectivamente, el lector interesado puede encontrar una edición más reciente y accesible en el catálogo de la editorial Almuzara (2018).. En otras ocasiones, eran burgueses progresistas o socialistas como Fernando de los Ríos, cuyo libro también tendría un impacto considerable para alimentar un socialismo no reñido con la libertadFernando de los Ríos, Mi viaje a la Rusia sovietista, Madrid, Caro Raggio, 1921. También en este caso se puede encontrar una edición más actualizada: Madrid, Fundación Fernando de los Ríos, 1994.. Y, por supuesto, muchos reporteros y corresponsales, desde una intrépida mujer que rompía moldes, Sofía Casanova, hasta trotamundos escépticos y perspicaces ?aunque tan distintos entre sí? como Josep Pla, Manuel Chaves Nogales, o Ramón J. Sender.

Me he limitado a citar visitantes y testimonios ampliamente conocidos (procurando, además, que resultaran accesibles al simple interesado, no sólo al especialista), porque no hace mucho un joven historiador, Andreu Navarra, publicó un atractivo ensayo que compilaba las impresiones de los españoles que habían viajado al paraíso soviético a lo largo de todo el siglo XX. En esas páginas puede encontrar el lector la más variada panoplia de opiniones, desde el consabido fervor revolucionario de los militantes entregados (el caso paradigmático de Rafael Alberti y María Teresa León) hasta el retrato dantesco de una Rusia demoníaca de los divisionarios franquistasLa obra más conocida en este contexto es sin duda Cuadernos de Rusia. Diarios 1941-1942, de Dionisio Ridruejo, que, no obstante, no carga tanto las tintas negativas ni ofrece un retrato tan descarnado de Rusia como otros divisionarios.. Con todo, si se fuerza la mirada para encontrar una tónica dominante, los análisis y testimonios convergen en un terreno de ambivalencia y paradojas. La mayor parte de los visitantes, incluso los más abiertamente escépticos, viajaron a la Unión Soviética atraídos por el talismán de la nueva sociedad. Aquellos que querían o podían dirigir la vista hacia la realidad no oficial encontraban que lo nuevo se mezclaba de modo inextricable con lo viejo, la esperanza con la miseria, el igualitarismo con la represión. No es extraño que, a la postre, los más críticos terminaran siendo los propios militantes comunistas (por ejemplo, Jesús HernándezJesús Hernández, En el país de la gran mentira, G. del Toro, Madrid, 1974. o Valentín González, «el Campesino»Valentín González, «El Campesino»: Vida y muerte en la URSS, Buenos Aires, Bell, 1951. que habían llegado con las más altas expectativas. El contacto con el supuesto paraíso aniquilaba la fe que les había llevado hasta allí.

En este sentido, la trayectoria vital y política de Enrique Castro Delgado no era, en principio, muy diferente del resto de los miembros del Partido Comunista que habían buscado refugio en la Unión Soviética tras la derrota de la República en la Guerra Civil. Castro (Madrid, 1907), metalúrgico de profesión y periodista de vocación, formaba parte del Comité Central del Partido Comunista de España durante la Segunda República. Al estallar la guerra, fue uno de los principales artífices del mítico Quinto Regimiento, hasta el punto de que ocupó en sus inicios el puesto de comandante en jefe, aunque pronto (septiembre de 1936) fue relevado al frente del mismo para pasar a desempeñar el cargo de director general de Reforma Agraria. Posteriormente desempeñaría otros importantes cometidos político-militares, entre los que puede destacarse el de subcomisario general de Guerra. Como otros relevantes comunistas, su destino tras la derrota no podía ser otro que Moscú, ciudad a la que llegó, como también era usual, después de agitadas peripecias. Seguía ocupando puestos de gran responsabilidad, como representante del Partido Comunista de España en la Komintern y director de Radio España Independiente. Era, además, hombre de confianza del secretario general, José Díaz, con quien mantenía una estrecha sintonía política. El ambiente conspiratorio de la capital soviética y las primeras tareas burocráticas que se le encomendaron fueron enfriando su entusiasmo revolucionario ya en los primeros meses. La grave enfermedad de Díaz y el aislamiento sistemático del secretario general por parte de Dolores Ibárruri y su camarilla llevaron finalmente al suicidio del máximo dirigente del comunismo español, aunque tal desenlace –obviamente contrario a los principios revolucionarios? fue silenciado o, mejor dicho, negado en la versión oficial. Todo ello dejó a Castro, amigo de Jesús Hernández (el principal competidor de Pasionaria), en una situación cada vez más comprometida en la batalla interna por el control del Partido y en la pugna por lograr el amparo de las autoridades soviéticas.

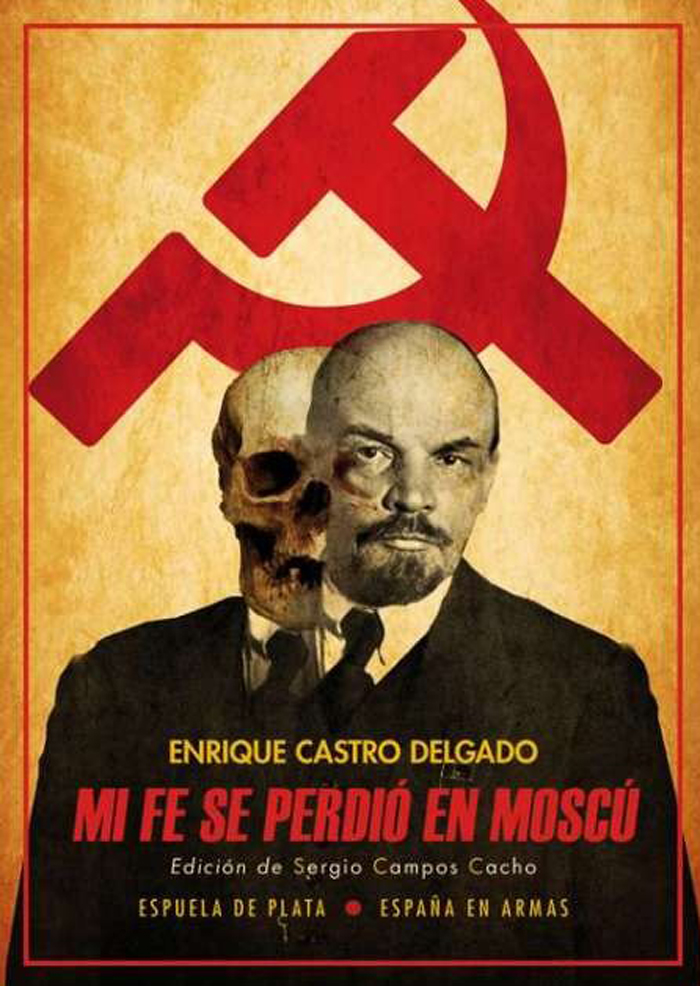

Ya puede colegirse de todo lo anterior que Enrique Castro Delgado era uno de esos creyentes de los que hablábamos antes, un militante que perdió pronto la fe, apenas unos meses después de pisar con sus propios pies el supuesto paraíso soviético. El título de sus memorias lo plantea así, abiertamente, sin la menor concesión. Y, como gran decepcionado, su descripción del paraíso inexistente tiene todos los ingredientes de una atroz y absurda pesadilla, hasta conformar un panorama de miseria, angustia y terror que no puede calificarse de otra manera que de auténtico infierno. Obviamente, Castro sólo pudo escribir Mi fe se perdió en Moscú cuando logró salir, tras muchas penalidades, del paraíso proletario. Lo hizo desde su refugio en México, al poco tiempo de establecerse en este país, durante los últimos años de la década de los cuarenta. Una primera edición se publicó en francés (Gallimard) y español (EPESA, Madrid), ambas en el mismo año, 1950. El año siguiente apareció una nueva edición, la definitivaEl editor y prologuista de la edición que ahora nos ocupa, Sergio Campos Cacho, publicó hace unos años (2011) un artículo en el que sintetizaba las vicisitudes del texto de Enrique Castro. Me remito a lo que Campos señalaba porque no puede expresarse con más precisión la aventura editorial de Mi fe se perdió en Moscú: «En 1948 terminó un libro titulado Mi fe se perdió en Moscú. La editorial Gallimard lo publicó en Francia dos años después con cierto éxito (tuvo varias reediciones), tras haber visto la luz en las páginas de Le Monde. Sus derechos los adquirió la agencia EFE y se publicó por entregas en La Vanguardia entre abril y mayo de 1950. Ese mismo año aparecería en España, en la editorial EPESA, bajo el título La vida secreta de la Komintern: cómo perdí mi fe en Moscú. La versión íntegra y definitiva escrita por Castro vería la luz por primera vez en México en 1951. Se tradujo un año después al brasileño y en 1953 al esloveno. Tras este trasiego editorial anduvieron la embajada estadounidense en México y Julián Gorkin, que es como decir la rama propagandística de la CIA. Castro ganó mucho dinero. Y muchos enemigos».. La versión que comentamos en esta reseña, según nos informa en un excelente prólogo su responsable, Sergio Campos, se ha realizado sobre la «edición mexicana de 1951, la única no censurada», cambiando únicamente los nombres transcritos incorrectamente y añadiendo en notas al pie los párrafos alterados o eliminados de una edición española posterior (Luis de Caralt, 1964).

Conviene, antes de seguir, perfilar en algunos trazos rápidos la personalidad política de Enrique Castro Delgado, en especial, como destaca el prologuista, «su responsabilidad en el terror comunista» en la zona republicana. Por decirlo sin ambages, Castro, como la mayor parte de los dirigentes comunistas de la época, tenía las manos bien manchadas de sangre. No nos referimos a la sangre derramada en trincheras, asaltos, avances militares u otras acciones bélicas, sino a los asesinatos y ajustes de cuentas en la retaguardia, ordenados y ejecutados con premeditación y alevosía. Sergio Campos cita cómo «organizó el asesinato de un supuesto esquirol en 1934, los fusilamientos del Cuartel de la Montaña, su checa particular en la calle Serrano o cómo el P.C.E. le encargó dirigir la represión en Madrid durante la defensa de la ciudad en otoño de 1936». El mismo Castro escribió sobre el particular su segundo libro más conocido y celebrado –para algunos, el mejor?, titulado Hombres made in Moscú (1960), auténtica «obra expiatoria» en la que «el tormento de sus crímenes, que ya había asomado en sus versos, terminó por convertirse en confesión» (pp. 23-24). ¡Las vueltas que da la vida! El Castro Delgado senior, ya arrepentido de sus pecados comunistas, fue bien recibido en la España franquista y terminó sus días en Madrid como protegido de Manuel Fraga.

Para quien no tenga noticia alguna de Mi fe se perdió en Moscú, lo primero que hay que precisar es que este libro no es propiamente un panfleto anticomunista en sentido ideológico o doctrinal, sino un pormenorizado diario de tintes fuertemente autobiográficos. Enrique Castro no sólo habla siempre en primera persona, sino que da cuenta detallada de cada uno de sus pasos: lo que hace a las distintas horas del día, en qué consiste su trabajo burocrático, las personas con que se entrevista, las directrices que recibe, cómo evoluciona su estado de ánimo y de salud y, por descontado, cómo es su vida familiar, con su mujer Esperanza Abascal y el joven hermano de esta, Alejandro. Alojado en el inevitable Hotel Lux, calle Gorki número10, habitación 39, Castro cuenta lo que se observa por la ventana, cómo es el mobiliario de su cuarto, desgrana lo que ve andando o en el autobús camino de la oficina, nos informa de si hace frío o calor y hasta describe a veces la indumentaria de los moscovitas. Quiero subrayar con ello que en estas páginas a menudo premiosas y ciertamente reiterativas, las reflexiones estrictamente políticas vienen siempre mediatizadas por las circunstancias concretas del protagonista. Su prurito de objetividad y su sentido notarial del relato llevan a Castro a reproducir –suponemos que, inevitablemente, será recrear? cada una de las conversaciones que mantiene con familiares, camaradas, jefes, amigos y funcionarios en general. Así, por ejemplo, cuando se hace hablar a Dimitrov o, por supuesto, a cualquier miembro del Partido Comunista Español, se reproducen sus palabras como si de una transcripción literal de las mismas se tratara. De hecho, una de las cosas que sorprenden en principio en este libro es la abundancia de diálogos. Habrá quien prefiera este recurso literario, por supuestamente más fidedigno, a un reconocimiento más explícito de la subjetividad de la memoria. En todo caso, es inevitable pensar que el abatimiento, la ira, las penalidades y el miedo –emociones que en ningún momento se ocultan? tenían que tamizar en sentido fuertemente negativo todas las impresiones de Castro.

Desde el punto de vista estructural, las memorias de Castro se organizan en tres grandes partes –la llegada a la Unión Soviética, el comienzo y desarrollo de la guerra mundial y, en último término, su juicio político? y, siguiendo un estricto orden cronológico, hasta el punto de que cada capítulo –son siete en total? está dedicado a un año, empezando por 1939 y terminando en 1945. Son cerca de setecientas páginas, a las que se han añadido en esta edición unos interesantes anexos –por ejemplo, la autobiografía que Castro escribió para la Komintern o las cartas a Dimitrov y Stalin? hasta conformar un grueso volumen que se aproxima a las ochocientas páginas. La lectura del conjunto, no siempre fácil para un lector apresurado debido a su prolijidad, termina recompensando. Estamos ante un fresco impresionante del ambiente comunista vivido y descrito desde dentro, desde las entrañas del sistema. Aunque Castro como escritor muestra recursos muy limitados, plantea irónicamente el comienzo como el viaje «al país de la felicidad». En ello insiste en las páginas iniciales, contraponiendo el «infierno capitalista» del que escapa a este paraíso socialista, «el mundo de la felicidad». No obstante, la alegría tiene un cortísimo recorrido: ya en la página 61 admite que, aunque lo creen feliz en su pequeño despacho, no está contento. En principio, simplemente eso, como un presentimiento, un pequeño fastidio por los informes absurdos que se le piden: ¿cuáles fueron los errores comunistas en la Guerra Civil? Castro se plantea ya si sería posible escribir la verdad. Su verdad al menos no va a gustar a las altas instancias.

Se siente vigilado en cada movimiento. Y empieza a ver Moscú con otros ojos. Ni la ciudad le puede engañar ni él quiere ya engañarse. El paraíso es un decorado de cartón piedra: «Hay grandes edificios, grandes y lujosos, pero detrás de ellos se esconden, como avergonzados de su pequeñez y miseria, numerosas casuchas de madera. Hay gente que viste bien, pero hay mucha gente que viste mal. El 90 por ciento de la ropa que veo va remendada: mucha de ella remendada hasta lo inverosímil. No faltan mendigos. Mejor dicho, sobran». Y ya directamente una confesión: «Me siento mal […], mi fe cierra las primeras grietas» (pp. 78-79). No ayuda a mejorar ese estado de ánimo la situación interna del partido, con una pugna a muerte entre los «héroes» Ibárruri y Antón, por un lado, y, por otro, «Uribe, Checa, Hernández […], responsables de todo lo malo». Puede decirse si hace falta –aunque el lector lo adivina sin dificultad? que Castro caerá del lado equivocado (entiéndase simplemente perdedor). No hay tregua ni piedad en las luchas intestinas. La falsificación, la calumnia y la traición son monedas usuales. Si es preciso, «al blanco debe llamársele negro, y al negro blanco». El segundo año de su estancia en el «país de la felicidad» lleva ya un título que trasluce todo ese desaliento: «La felicidad encadenada».

Si hay un motivo recurrente en los diarios de Castro, es precisamente ese, el contraste entre fe y realidad, entre propaganda y hechos, entre libertad y opresión, entre la felicidad prometida y la miseria generalizada. «Me habían hablado del bienestar soviético… Me habían hablado de la felicidad soviética…» (p. 184). El bienestar y la felicidad es patrimonio de unos pocos, muy pocos. Siendo esto un fracaso sin paliativos, podría entenderse como resultado de una transformación insuficiente, pero en marcha. Pero el paraíso tiene una cara más perversa. En cierto modo, sí, puede hablarse de un nuevo mundo. «La moral en el mundo socialista tiene un nuevo aspecto: la prostitución está prohibida; el adulterio no existe. Ciento noventa millones de personas han cerrado los ojos para no ver estas pequeñas cosas que yo estoy viendo aquí y que otros verán en otros lugares» (p. 329). Un mundo de mentiras e hipocresía, reflejo de las falacias que rigen toda la política de la Unión Soviética, que dice luchar por el socialismo cuando sólo defiende sus intereses nacionales (p. 271). ¡Qué estafa, «pelear y morir por Moscú», cuando Moscú deja a los demás pueblos del mundo a los pies del fascismo alemán, cuando se reparte con éste naciones enteras!

Las menciones de Castro a la situación internacional y al curso de la guerra no son escasas, pero casi siempre ocupan un lugar subalterno. Desde el principio el protagonismo lo tiene su situación personal y el agravamiento de esta no hace más que acentuar su preocupación por su suerte y por la de su círculo más estrecho, Esperanza y Alejandro. «He adelgazado veinte kilos. Cuando camino siento el abrigo sobre mis hombros como una terrible carga» (p. 332). Algo después reitera: «El primer invierno perdí diez kilos. El segundo invierno perdí treinta kilos. No sé los kilos que perderé en este tercer invierno en el país del socialismo» (p. 406). No puede minusvalorarse en ese contexto el papel de las condiciones climatológicas extremas y la falta de una alimentación adecuada, tanto en Moscú como, en mucha mayor medida, cuando tienen que salir de la capital. «Hielo y nieve… Un viento que araña la cara […]. No tenemos leña en casa […]. No tenemos carne ni grasa […], las autoridades de Dobrinka nos han advertido que el matar ganado constituye un atentado contra la propiedad socialista. Lo único, al parecer, que no constituye un atentado contra nada ni contra nadie es morirse de hambre y de frío en cualquiera de estas treinta casas de madera» (pp. 386-387). Otros españoles con los que establece contacto aún lo pasan peor, sobre todo los más pequeños, los más indefensos: «La niña de Emilia es un cadáver que sigue mamando pus y sangre o sangre y pus y tomándose por la noche un vaso de agua caliente en el que la madre ha desmigado un pedacito de pan negro» (p. 394). El paraíso, el país de la felicidad, medita otra vez Castro: «Y yo pensando en la felicidad soviética». «Gracias, camarada Stalin, gracias» (p. 396).

A estas alturas no es difícil colegir que las aspiraciones de Castro pasaban ya directamente por la huida, escapar como fuera del paraíso socialista. No se trata tan solo de las condiciones materiales de vida y su desencanto generalizado. Otro asunto apremiaba aún más: su situación dentro del partido se tornaba insostenible por momentos. Si, por su parte, él reconoce que «desprecia» a Dolores Ibárruri y considera que su pareja, Francisco Antón, «es un miserable sin escrúpulos y sin otra cualidad que saber aprovecharse de los últimos momentos de mujer de una mujer para hacer carrera», la Pasionaria no le dispensaba menos rencor, con el agravante de que ella sí podía mover toda la fuerza del partido para aplastarlo. Y no dudó en hacerlo, con todas las artimañas características de la cultura comunista: las medias verdades, las mentiras, las calumnias, las acusaciones amañadas, el proceso y toda su parafernalia, cuando la sentencia condenatoria era lo primero que se había dictado de antemano. Castro nota cómo el vacío se hace a su alrededor y repite una y otra vez «estoy solo». Es la ley comunista: «¡Vale más equivocarse con el Partido que tener razón contra el Partido!» (p. 521). Castro es apartado del Comité Central y de sus responsabilidades en la dirección de Radio España Independiente. Él mismo certifica: «hoy, 6 de mayo de 1944, es mi primer día de condenado político» (p. 545).

Como es sabido, la condena comunista no se detiene en la expulsión del disidente. Se persigue la degradación intelectual, psíquica y moral del reprobado en forma de rectificación expresa, el reconocimiento del error o la traición o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez. Castro se resiste a esa humillación y, como él mismo reconoce, aspira únicamente a ganar tiempo. Si ya poco le interesaba la suerte de la Unión Soviética, ahora ya no le importa nada. No tiene más objetivo vital que la huida, en la que insiste una y otra vez (pp. 547-548). Sabe que sus ya excamaradas no cejarán en el empeño de aniquilarlo: muerte política, muerte civil, ¿muerte física? Esta última, reflexiona, podía constituir un paso arriesgado, dadas las circunstancias. De ahí que lo empujen a aceptar un trabajo como obrero socialista. ¿Obrero en el paraíso socialista? ¡Antes la muerte! «Si yo tuviera que elegir entre el paredón y una fábrica soviética, elegiría sin vacilar aquella “solución”. Prefiero unas horas de angustia y unos minutos o segundos de dolor a meses y años de agonía espantosa: 14 horas de trabajo; tres platos diarios de agua caliente con algunos trozos de berzas; ritmos de trabajo que hacen pensar que Ford y Citroën […] eran unas buenas personas» (p. 585). El obrero socialista es un esclavo que debe además aceptar su «esclavitud con una sonrisa en los labios y gritando a los cuatro vientos: Esto que aquí veis es el país de la felicidad» (p. 587).

Tan desesperado se encuentra Castro que se le ocurre una última opción que, mirada desde la distancia, parece surrealista: escribir al propio Stalin. Solicita permiso de salida para arribar a México. Todo el capítulo final tiene tintes kafkianos. La maraña burocrática soviética parece un obstáculo infranqueable, pero, en contra de todas las previsiones, Castro consigue por fin su propósito. Con todo, la parte final tiene pasajes angustiosos, como la despedida de su madre, una despedida que sabe definitiva: «es la última vez que nos vemos. Y he llorado su muerte antes de morir. Y entre lágrimas he maldecido todo esto que separa y acaba por romper la familia. ¡Pobre vieja! Se irá hacia allá a una aldea de la región de Gorki; a morir allí o quién sabe dónde» (p. 632). Cuando desde el barco que los aleja por fin del paraíso, Castro y su mujer dicen adiós a la tierra rusa, se establece entre ellos un diálogo que compendia a la perfección el contenido del libro y todo lo dicho en este comentario:

? «¡El socialismo!», Esperanza…

? Un inmenso campo de concentración, Enrique…

? …con tranvías, con trolebuses, con autobuses y un Metro con mármoles de todos los rincones del mundo.

? Un inmenso campo de concentración…

Nos callamos. Recuerdo mi fe enterrada en Moscú (pp. 689-690).

Rafael Núñez Florencio es Doctor en Historia y profesor de Filosofía. Sus últimos libros son Hollada piel de toro. Del sentimiento de la naturaleza a la construcción nacional del paisaje (Madrid, Parques Nacionales, 2004), El peso del pesimismo: del 98 al desencanto https://www.revistadelibros.com/articulos/el-peso-del-pesimismo-en-espana (Madrid, Marcial Pons, 2010) y, en colaboración con Elena Núñez, ¡Viva la muerte! Política y cultura de lo macabro https://www.revistadelibros.com/resenas/un-apasionante-descenso-a-los-infiernos (Madrid, Marcial Pons, 2014).