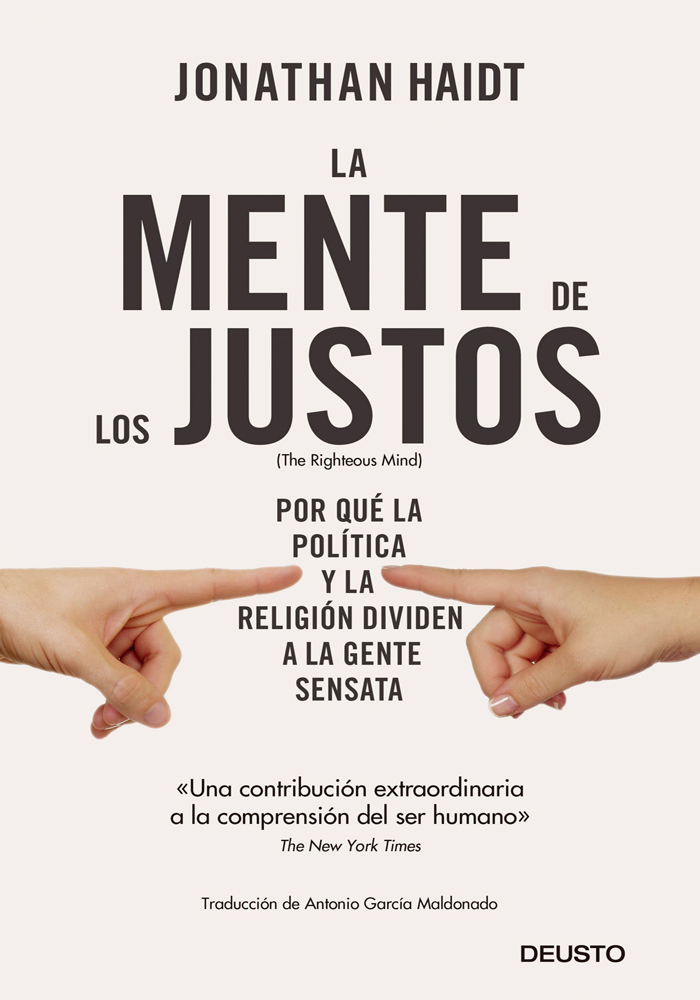

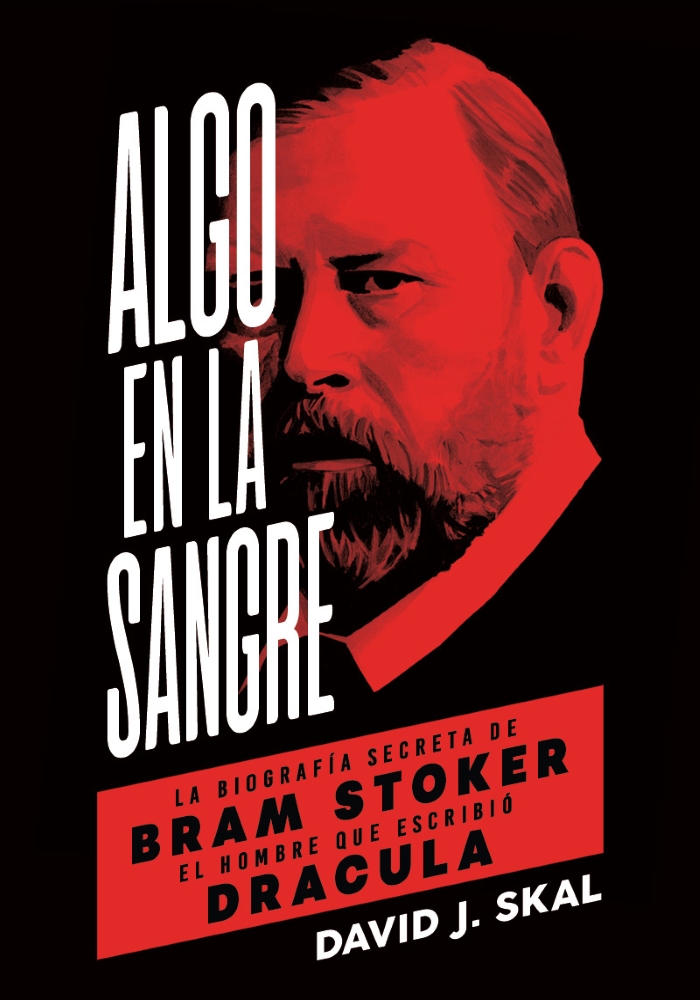

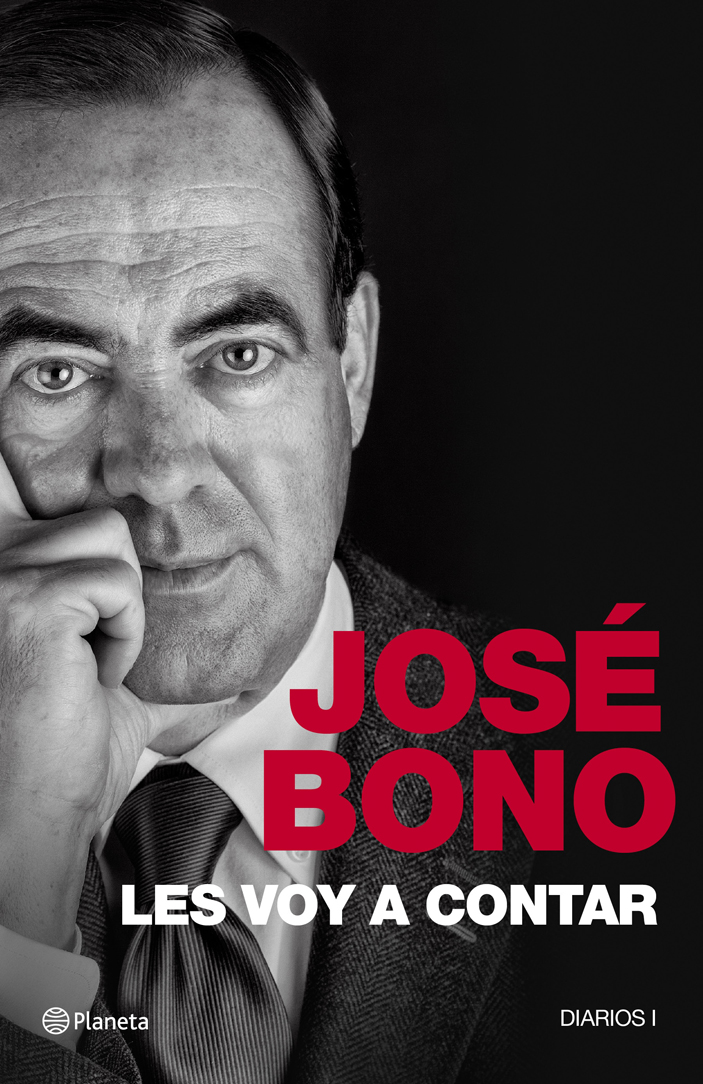

El libro de Jonathan Haidt está tan bien organizado que lo mejor para reseñarlo es seguir su estructura. El autor nos deja tres sugerentes recados en su obra, a los que acompañan tres imágenes todavía más sugerentes. Dicho con sus palabras:

1. «La intuición viene primero, el razonamiento estratégico viene después. La mente humana es como un jinete montado sobre un elefante, y el trabajo del jinete es servir al elefante».

2. «La moralidad es mucho más que justo e injusto. La mente de los justos es como una lengua con seis receptores gustativos».

3. «La moralidad une y ciega. Somos un 90% chimpancé y un 10% abeja».

Aclaremos todo esto.

El jinete y el elefante

Haidt se pasó varios años inventando pequeñas viñetas con contenido moral en las que estaba ausente el daño a terceros. En una de ellas se habla de dos hermanos, Julie y Mark, que hacen el amor en una playa del sur de Francia, con consentimiento mutuo y sin dejar descendencia. Otra se refiere a un hombre que se masturba con un pollo muerto, y una tercera alude a otro hombre que se come a su mascota recién fallecida.

La mayor parte de la gente a la que Haidt propone estos casos rechaza lo ocurrido y, tras una búsqueda vana de buenos argumentos racionales en que apoyar su rechazo, termina por decir sencillamente: «No sé, no puedo explicarlo; sólo sé que está mal». En pocas palabras, repudian con una aversión visceral esas estrambóticas escenas. Hume habría compartido con entusiasmo esta actitud; es lo que él decía: los sentimientos morales prevalecen sobre las razones cuando se juzga una acción. O, dicho en sus palabras, «la moralidad es, pues, más propiamente sentida que juzgada».

El juicio moral ya está formado (la relación incestuosa es mala, masturbarse con un pollo es malo, comerse la mascota de uno es malo) cuando, urgidos por el experimentador, nos lanzamos afanosamente a la rebusca de razones para justificarlo. Después es muy normal que consideremos equivocadamente que esas razones (si damos con ellas) son la causa de nuestro juicio moral cuando, en realidad, ese juicio moral (guiado por la intuición) ha precedido en el tiempo al razonamiento y, por tanto, no puede ser efecto del mismo.

Este error es el que comete Platón y, tras él, cuantos se acogieron a lo que Haidt llama «fantasía racionalista»: que la evaluación racional, el esmerado sopesar de pros y contras, de ventajas e inconvenientes, precede o debe preceder a cualquier toma de decisión moral inteligente y no precipitada. Por esta fantasía racionalista se deslizaron también René Descartes, Immanuel Kant, Jeremy Bentham o John Stuart Mill, hasta hacer de la fantasía racionalista uno de los mitos centrales de la filosofía práctica occidental. La fantasía racionalista, por lo demás, no es privativa del gremio de los filósofos (o de la corriente central de la filosofía, para ser más exactos), sino que se repite en los economistas neoclásicos y en su espiritada figura del homo economicus, ese afanoso contable de costes y beneficios que, en cualquier encrucijada práctica, escoge después de haber terminado de hacer cuentas.

Consideremos de nuevo a Platón, ahora en su diálogo Fedro. El alma es un auriga racional que guía un carro tirado por dos caballos; uno de ellos es blanco y representa la noble búsqueda de honores y nombradía; el otro es negro y es el símbolo de las bajas pasiones corporales. Según la neurocientífica Lisa Feldman Barrett, esta concepción tripartita del alma ha dejado su huella en la segunda tópica de Sigmund Freud (ello, yo y superyó) y en la concepción, extendida todavía entre muchos neurólogos actuales, de que el cerebro es como tres «bolas de helado» superpuestas: el cerebro reptiliano (cerebelo y tronco encefálico) sería la inferior y sobre ella habrían evolucionado el sistema límbico y la corteza cerebral. Hay que deshacerse cuanto antes del hechizo de esta concepción jerárquica y tripartita del cerebro. El cerebro funciona en red y hasta la decisión más racional precisa de vitaminas emocionales, como ya supo ver António Damásio.

Utilizamos el razonamiento moral no para tomar una decisión (que ya habremos adoptado intuitivamente), sino para convencer a otros de que tomen esa misma decisión o castiguen a quien se desvía de ella. Un juicio moral no es un juicio de preferencias subjetivas, como el de escoger zumo de naranja antes que zumo de pomelo, sino que es un juicio que aspira a la universalizabilidad, a convencer a otros y sumarlos a nuestra causa.

Sabores morales

Haciéndose eco de ideas del psicólogo cultural Richard Shweder, Jonathan Haidt distingue tres tipos de ética: la ética de la autonomía, la ética de la comunidad y la ética de la divinidad. La ética de la autonomía es la que mejor conocemos: está centrada en el individuo y en la protección de su espacio privado (a menos que se cause daño a otros). Los conceptos de justicia, libertad y derechos individuales son centrales en la ética de la autonomía. La ética de la comunidad trata a los individuos como miembros de entidades colectivas más grandes (familias, tribus, naciones, ejércitos, etc.), que son reales y también más que la suma de sus integrantes individuales. La ética de la divinidad considera a las personas como cuerpos donde está alojada un alma divina. El alma es originariamente pura y hay que mantenerla alejada de la contaminación que pueden suponer las inclinaciones corporales.

Volvamos a la viñeta de Julie y Mark à la plage. Esa escena de incesto entre hermanos causa una reacción visceral de asco en quienes sustentan una ética de la divinidad, pero, como sabe muy bien Haidt, pone en serios aprietos a quienes se acogen a una ética de la autonomía. Cuando propone esa historia (o la de la masturbación con el pollo muerto o la ingesta de la mascota recién fallecida) a sus alumnos universitarios, la mayoría experimentan cierta incomodidad por debajo del diafragma, pero se apresuran a subrayar que, puesto que no ha habido daño a un ser vivo, humano o no, no hay nada que objetar. Ahora bien, esta moral universitaria es sólo una de las morales posibles, y ni siquiera es la más frecuente: es una moral WEIRD, acrónimo de Western, Educated, Industrialized, Rich y Democratic, pero que también significa «rara» en inglés. Los filósofos morales que primero se nos vienen a las mientes, como Kant o Mill, son filósofos WEIRD, que sólo perciben tres sabores morales: Cuidado/Daño, Equidad/Engaño y Libertad/Opresión. El primer miembro de cada par es un valor positivo; el segundo es un contravalor.

Al tiempo, además de la ética WEIRD, existen otras éticas, como las de la comunidad y la divinidad, en las que, junto a los anteriores, se perciben otros sabores morales: Lealtad/Traición, Autoridad/Subversión y Santidad/Degradación. El mismo Haidt tuvo ocasión de comprobarlo cuando, antes de cumplir los treinta años, hizo un viaje a la India en el que se sumergió a fondo, por espacio de tres meses, en la ética de la divinidad que allí impera. Para alguien adscrito a la ética de la divinidad es inmediatamente evidente que tener una relación carnal incestuosa, masturbarse con un pollo o comerte a tu mascota son actos horrendos, por repugnantes y polucionadores del alma. El elefante lo tiene claro: le titila la ínsula frontal de su cerebro en una reacción de asco y el jinete sigue dócilmente el dictamen intuitivo del elefante.

En una misma cultura pueden cohabitar las tres éticas, con sus sabores o fundamentos morales característicos. Haidt hace la interesante observación de que los conservadores estadounidenses (los que votan al Partido Republicano) tienen más papilas gustativas morales que los liberales que votan al Partido Demócrata. Estos últimos son sensibles a los valores del cuidado, la equidad y la libertad. Pero los conservadores reparten equitativamente su atención por toda la gama de sabores morales, y su paladar les permite captar también los valores de la lealtad, la autoridad y la santidad.

En opinión de Haidt, esta mayor y más equilibrada sensibilidad moral de los conservadores (en los que se combinan las éticas de la autonomía, la comunidad y la divinidad) facilita a los políticos de este signo pulsar la totalidad del teclado moral para conectar emocionalmente con su electorado, mientras que los candidatos liberales se valen de una policromía moral más restringida en sus proclamas y lo tienen más difícil para vencer en las elecciones. Barack Obama ganó la presidencia de Estados Unidos en 2009 a fuerza de introducir en sus discursos los valores morales que podían atraer a un electorado más amplio que el liberal al uso: exaltó la tradición, la autoridad, el matrimonio o el patriotismo. Es decir, flirteó con principios conservadores (echándoles, eso sí, toda la sacarina liberal que hiciese falta) a fin de ampliar su base electoral.

El interruptor de la colmena

Siguiendo a Michael Tomasello, Haidt afirma que la moralidad humana surgió cuando todos en un grupo tenían una meta compartida y pudo castigarse a los incumplidores individuales que trataban de apartarse de su consecución. Las bases biológicas de esta moralidad son tres:

1. El altruismo por selección de parentesco, que nos impulsa a ayudar a nuestros familiares, con quienes compartimos una proporción significativa de información genética.

2. El altruismo recíproco («hoy por ti, mañana por mí»), que puede darse entre personas no emparentadas, entregadas a devolverse favores de manera fluida e informal.

3. El altruismo por selección de grupo. La selección natural opera a distintos niveles: genes, cromosomas, individuos, grupos, especies y hasta ecosistemas. Y puede darse competencia en un nivel dado (entre individuos, por ejemplo) y cooperación en el nivel inmediatamente superior (el grupo). Como ya sugiriera el mismo Darwin, tenemos genuinos instintos sociales, que nos llevan a cooperar con los miembros de nuestro grupo e incluso a sacrificar nuestra vida por él cuando estamos en el marco de un conflicto intertribal. Lo que no obsta para que, a la vez, sigamos tercamente involucrados en promover nuestros intereses egoístas y la perpetuación de nuestros genes dentro del grupo. Somos altruistas cuando lo demanda la supervivencia física del grupo y egoístas el resto del tiempo. Somos un 90% chimpancé y un 10% abeja, y esta ambigüedad moral está exquisitamente inscrita en nuestro genoma.

Un par de puntualizaciones vienen aquí al caso. En primer lugar, la competencia entre grupos no tiene por qué adoptar forzosamente la forma de guerra (que era en lo que pensaba Darwin), sino que se dará en cualquier situación en la que un grupo compita con otro por recursos escasos convertibles en descendientes, aumentando así la eficacia biológica del grupo, no sólo la individual. En segundo lugar, la selección de grupo hace que fragüe con fuerza el apego a nuestro colectivo, pero no genera un sentimiento de amor universal a la humanidad en su conjunto; produce, dicho de otra forma, un altruismo parroquial, aldeano, no ecuménico.

Lo que Haidt llama «el interruptor de la colmena» se dispara cuando el individuo se olvida temporalmente de sus inclinaciones egoístas y se diluye jubilosa y voluntariamente en los intereses de su grupo, entendido como individuo colectivo, con realidad propia. Como supo ver el sociólogo Émile Durkheim, este éxtasis colectivo tiene mucho de religioso, es decir, la ética de la comunidad es vecina próxima de la ética de la divinidad.

De hecho, la religiosidad es uno de los medios más eficaces de pulsar el interruptor de la colmena. Por una parte, la religión, con sus dioses vigía a tiempo completo, atenúa el problema de los parásitos sociales o free-riders y hace que nadie goce, como le ocurría a Giges, de un manto de invisibilidad para perpetrar el mal y perjudicar al grupo. Para los dioses, todo cuanto hacemos está a la vista, incluso están a la vista las intenciones de nuestros actos, nada escapa a su escrutinio y a su castigo (el sofista griego Critias ya mantuvo cosas parecidas en el siglo V a. C.), de modo que la religión, al disuadir a los incumplidores, sirve de auténtico pegamento social.

Pero el punto no está ahí, sino en que la religión consigue que aflore la abeja que anida en nuestra condición humana, con lo que no sólo disuade a los oportunistas sociales con la amenaza de castigos sobrenaturales, sino que anula los mismos conatos de comportarse como un parásito dentro del grupo al fomentar el espíritu de la colmena. No hay que castigar a los free-riders, porque no hay free-riders que castigar. La religión surte a los individuos de entusiasmo colectivo, de la sensación de pertenecer a algo más alto que ellos mismos. Al biólogo David Sloan Wilson le cabe el mérito de haber reunido las ideas de Durkheim sobre la religión como cemento social y las de Darwin sobre la selección de grupo como fundamento biológico de los orígenes de la moralidad. Los grupos con creencias y prácticas religiosas son más cohesivos internamente y han desplazado por selección natural a los que carecían de ellas.

Veamos un dato que apoya esta afirmación. El antropólogo Richard Sosis estudió la historia de doscientas comunas fundadas en Estados Unidos en el siglo xix. Las comunas son un experimento social interesante en la medida en que en ellas la cooperación no descansa en el parentesco. Esto significa que el altruismo familiar no tiene peso y se hace perentorio resolver el problema del polizón o free-rider por otros medios. Lo que descubrió Sosis es que sólo el 6% de las comunas seculares seguían vivas al cabo de veinte años de su fundación, en comparación con el 39% de las comunas de signo religioso. Las creencias en seres sobrenaturales mantuvieron más eficazmente a raya el problema del free-riding en las comunas religiosas. De modo que parece que, en efecto, la religión sirve para que unos grupos prevalezcan sobre otros que carecen de creencias y prácticas religiosas.

Todo esto lo emplea Haidt como munición contra los «nuevos ateos», como Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett y Christopher Hitchens, que ven la religión como un conjunto de creencias irracionales sobre entidades sobrehumanas que perjudican activamente a quienes las mantienen. Al entender de Haidt, los nuevos ateos se fijan en el carácter más o menos pintoresco o descabellado de las creencias individuales, y se les escapa el espíritu de colmena que fomenta la religión, su vertiente social o comunitaria, que es lo que proporciona ventajas adaptativas a los grupos religiosos sobre los que no lo son.

¿Qué más queda por decir?

Haidt plantea su libro como un ejercicio de ética descriptiva, más que normativa, aunque no esconde que su corazón palpita cerca del utilitarismo. En lo personal, es partidario de una moral de la autonomía y se considera un liberal en el sentido norteamericano del término. Pero no tiene ninguna prisa en que su propio jinete denigre ríspidamente otras maneras de entender la moral, la política o la religión, lo cual hemos de agradecerle.

Pero hay algo que echo en falta en su admirable obra: Haidt habla en todo momento de morales grupales que, como él mismo reconoce, unen y ciegan a la vez a sus componentes. Los unen en endogrupos y los ciegan frente a los valores y la humanidad presentes en los miembros de los diversos exogrupos. Haidt descuida hablar de una deseable ética universal que permita a las abejas que pertenecen a un enjambre moral volar a otro enjambre distinto sin ser atacadas en su integridad física ni en su dignidad. Una moral universal así, cada vez más necesaria en un mundo globalizado, estaría basada en el respeto, un sentimiento que ciertamente une menos que los valores morales que Haidt menciona, pero que, a cambio, también ciega menos.

Las bases biológicas de la moralidad humana, dice Haidt, son el altruismo familiar, el altruismo recíproco y la selección de grupo, y con estos ingredientes está claro que no se construye esa moral universal, que se sustenta, por el contrario, en abstraer de un ser humano cualquier rasgo concreto, excepto el de ser miembro de la especie humana. Para una moral universal son irrelevantes inclinación sexual, nacionalidad, raza, militancia política o religiosa, etc. Sólo el respeto cuenta, y el respeto es un concepto ético clamorosamente ausente en el libro de Haidt. El respeto es demasiado reciente en la historia humana para que haya adquirido relevancia biológica: sólo la tiene cultural. Mi pálpito es que, de las tres éticas mencionadas por Haidt, la ética de la autonomía, al ser la más centrada en el individuo, es la mejor candidata para servir de base a una ética universal. No podemos demandar a los individuos que sean altruistas imparciales, pero sí que respeten la humanidad en cualquiera de sus congéneres. El altruismo universal está más allá de nuestras capacidades morales, pero, en cambio, no lo está el respeto a cualquier otro. Y este respeto sí es exigible a todos.

Juan Antonio Rivera es catedrático de Filosofía de I.E.S. y autor de Menos utopía y más libertad (Barcelona, Tusquets, 2005). Su último libro es Camelia y la filosofía (Barcelona, Arpa, 2016).