Henry Purcell (1659-1695) fue un hijo de lo que los británicos llaman la Restauración, esto es, la reposición del régimen monárquico en 1660 tras los convulsos años de guerras civiles y de gobierno republicano protagonizados por Oliver Cromwell. La muerte de éste acabó traduciéndose meses después en el regreso de Carlos II, el hijo del rey ejecutado en 1649 «por la Providencia y la necesidad». Purcell se encontró, pues, al nacer, una Inglaterra perpleja y sumida en profundas disputas, un país en búsqueda permanente de su identidad, una tierra surcada de muertos y de heridas recientes no fáciles de restañar.

Henry Purcell (1659-1695) fue un hijo de lo que los británicos llaman la Restauración, esto es, la reposición del régimen monárquico en 1660 tras los convulsos años de guerras civiles y de gobierno republicano protagonizados por Oliver Cromwell. La muerte de éste acabó traduciéndose meses después en el regreso de Carlos II, el hijo del rey ejecutado en 1649 «por la Providencia y la necesidad». Purcell se encontró, pues, al nacer, una Inglaterra perpleja y sumida en profundas disputas, un país en búsqueda permanente de su identidad, una tierra surcada de muertos y de heridas recientes no fáciles de restañar.

No puede entenderse la producción musical de Purcell, la fisonomía que su autor decidió imprimirle, sin comprender la peripecia histórica vivida por su país en los siglos XVI y XVII. Varias generaciones de compositores ingleses se vieron marcadas por los constantes enfrentamientos entre Iglesia y Estado, que comenzaron en los tiempos de Enrique VIII como una disputa de poder entre Londres y Roma (el Acta de Supremacía declaró al soberano en 1534 «Cabeza Suprema de la Iglesia de Inglaterra»), pero que acabaron dando lugar a una violenta escisión de la sociedad inglesa en su conjunto. Con los primeros Tudor, la Iglesia se separó política y jerárquicamente del Vaticano, pero se avino a conservar en un principio los preceptos doctrinales y teológicos de antaño. Negaron, en suma, la autoridad del Papa sobre Inglaterra, pero siguieron aceptando los dogmas católicos y practicando sus rituales.

La llegada al trono de María I –católica confesa y casada en 1554 con nuestro Felipe II– restauró a sangre y fuego la situación religiosa al orden anterior. Tras su efímero reinado, su hermana Isabel –recibida con repiques de campanas por sus compatriotas en 1558 y destinataria de la Armada Invencible treinta años después– volvió a colocar el péndulo del otro lado. Gran amante de las artes, Inglaterra vivió durante su reinado una de las épocas de mayor esplendor literario y musical, pero el país se mantuvo casi por completo ajeno ante la soberbia eclosión polifónica que se vivía en el continente y cuyos principales abanderados eran nombres como los de Palestrina, Lasso o, entre nosotros, Tomás Luis de Victoria. Con la disolución de los monasterios (más de seiscientos en todo el país, llevada ya a cabo en tiempos de Enrique VIII), la abolición del ritual y la ceremonia, la prohibición de decir misa o la supresión del rito autóctono de Salisbury (Sarum) en 1547, los compositores de música sacra vieron reducidas las posibilidades de explotar al máximo sus conocimientos técnicos o de parangonarlos con los de sus colegas al otro lado del Canal de la Mancha. Mientras que Lutero supo ver en la música (el coral protestante) un verdadero instrumento propagandístico, un aliado ideal para expandir rápidamente por Alemania sus nuevas doctrinas, en Inglaterra se consideró que la religión debía estar desligada del arte, sinónimo para los fanáticos reformistas de la vanidad y los fastos papales. Sólo así se explica que un país que estuvo a la cabeza de la creación musical europea a comienzos del siglo xv (gracias al talento descomunal de John Dunstable, que moldeó un estilo admirado por doquier y que Le Franc bautizó como la «contenance angloise»), no sólo perdiera su posición de primacía poco después (la llamada Guerra de las Rosas entre las casas de York y Lancaster tuvo, asimismo, unos efectos desoladores para la vida cultural del país), sino que también se desligara de la apasionante evolución musical que estaba viviéndose en el resto de Europa.

En el Renacimiento, la música se hacía a caballo entre la corte y la iglesia. Una y otra anduvieron a la greña en Inglaterra, dificultando en extremo que los compositores pudieran dar rienda suelta a lo aprendido de las generaciones anteriores. Sí lo hicieron sin cortapisas, y con resultados admirables, en el terreno del madrigal, donde músicos como Thomas Weelkes, Orlando Gibbons, Thomas Morley, John Wilbye, Thomas Tomkins, William Byrd o Francis Pilkington dieron una réplica más que cumplida a las novedosas obras maestras que llegaban de Italia. O en las delicadas canciones con laúd, donde Robert Jones, John Dowland, Thomas Campion o Thomas Ford construyeron un repertorio lleno de hallazgos poéticos y musicales. O, en fin, en el del autóctono consort, un grupo integrado por violas de diferentes tamaños y registros para el que escribieron obras hermosísimas John Coprario, John Jenkins o William Lawes en los albores del siglo XVII. Sin embargo, el llamado Old Hall Manuscript y el Eton Choirbook son las únicas recopilaciones realmente importantes de música vocal religiosa de los siglos XV y XVI, mientras que el Fitzwilliam Virginal Book –copiado por el católico Francis Tregian durante su larga estancia en la cárcel– resume lo mejor de la literatura renacentista inglesa para teclado: un bagaje de factura exquisita, aunque demasiado escaso para un país que, de no haberse desangrado política, social y religiosamente como lo hizo, habría podido dar mucho más de sí en punto a cantidad y, sobre todo, diversidad.

Pero en 1659, en los turbulentos meses posteriores a la muerte de Cromwell y previos a la Restauración monárquica, Inglaterra vio por fin la luz con el nacimiento del que Roger North bautizó en 1726 como «el mayor genio musical que jamás tuvo Inglaterra»«A greater musical genius England never had».. Henry Purcell cierra una cadena en exceso parca cuyos eslabones anteriores más significativos serían en citado John Dunstable y William Byrd. Tras Purcell –una luz cegadora, un estrépito atronador– se hicieron la oscuridad y el silencio: con su prematura muerte le llegó a Inglaterra el momento de pagar una factura muy alta por su política de cuasiaislamiento respecto del devenir musical europeo. Más tarde supo acoger como nadie en su seno, eso sí, a extranjeros ilustres, como Georg Friedrich Haendel o Joseph Haydn (compárese, si no, su hospitalidad con el trato que seguimos dispensando aquí a Domenico Scarlatti o Luigi Cherubini), pero habría de esperar hasta finales del siglo XIX, con Edward Elgar o, según opinión casi unánime, hasta el siglo XX, con Benjamin Britten, para volver a colocar a uno de sus compositores en uno de los pináculos más elevados del panorama musical.

Sabemos muy poco de la vida de Henry Purcell, hasta el punto de que el único modo de fijar el año de su nacimiento es calcularlo a partir de la lápida que se colocó tras su muerte, el 21 de noviembre de 1695, en la Abadía de Westminster. Allí se dice que murió en su «trigésimo séptimo año». Las numerosas incertidumbres llegan al extremo de contar con la atribución de dos posibles padres, Thomas y Henry Purcell –hermanos entre sí–, aunque este último parece, según los estudios más recientes, el candidato más fiable. También carecemos de información sobre la biografía de su progenitor, reducida casi por completo a su condición de músico que trabajaba en el entorno de la Abadía de Westminster (él fue, por ejemplo, uno de los principales responsables de la música que se interpretó en la coronación de Carlos II; años después, su –quizás– hijo Henry participaría decisivamente en la ceremonia que entronizaba a su sucesor, Jaime II).

La música religiosa y la música instrumental se habían prohibido durante los años republicanos, de resultas de lo cual habían quedado desmanteladas las instituciones de que había disfrutado el padre del nuevo rey. Carlos II –un gran amante de la música, una circunstancia decisiva para el joven Purcell– no pierde el tiempo y ya en su primer año de reinado realiza importantes nombramientos (algunos puestos son ocupados por compositores tan ilustres como Henry Lawes, Christopher Gibbons o Matthew Locke), aunque su objetivo más importante es la restitución de la Capilla Real, en la que antaño iniciaban los niños su formación como coristas y que Cromwell había dejado reducida a nada. En la mejor tradición inglesa, éste fue precisamente el primer destino del niño Purcell, donde contó con el magisterio de Henry Cooke y Pelham Humfrey, que había sido enviado por el rey a Francia para estudiar con Lully e impregnarse de la música que se hacía en la corte de Luis XIV, cuyos vingt-quatre violons hallaron rápidamente una réplica en la corte inglesa.

Su siguiente maestro fue John Blow y, para entonces, nuestro músico ya había demostrado su talento precoz comenzando a escribir himnos (anthems) y canciones, algunas de las cuales aparecen ya publicadas en 1673. Siguiendo los pasos de su padre y su tío, muy pronto comienza también a ocupar puestos en la corte, el ámbito en que acabaría desarrollándose toda su vida profesional: en 1677, por ejemplo, es el principal encargado de componer música para los Four and twenty fiddlers, la orquesta real creada a imagen y semejanza de la de Luis XIV, y dos años después sustituye a John Blow como organista de la Abadía de Westminster, acompañándolo desde 1682 como uno de los tres organistas (el tercero era William Child) de la Capilla Real. Conservó todos sus puestos oficiales con los nuevos monarcas que llegaban al trono, una prueba de la estabilidad que acompañó a la Restauración.

De su vida privada sabemos que Purcell se casó en 1680 o 1681 con Frances Peters y que tuvo seis hijos, tres de los cuales murieron tempranamente. Sospechamos que toda su vida giró en torno a sus puestos oficiales al servicio de la Corona y a su actividad teatral en la capital, ya que no nos han llegado testimonios de viajes realizados lejos de Londres. De su muerte sólo sabemos que se produjo el 21 de noviembre de 1695 y que debió de cogerlo por sorpresa, ya que el testamento aparece redactado a toda prisa. En él, Purcell se declara «peligrosamente enfermo en relación con la constitución de mi cuerpo, pero con mi mente y mi memoria buenas y perfectas (gracias a Dios)»«being dangerously ill as to the constitution of my body but in good and perfect mind and memory (thanks be to God)».. El destino quiso que muriera la víspera de la festividad de santa Cecilia, la destinataria de cuatro de las odas escritas por el compositor para interpretarse en el día en que se recuerda y ensalza a la patrona de los músicos. En su memoria se escribieron varias obras, la más emotiva de las cuales es la oda de su maestro John Blow a partir de un texto de John Dryden en el que, con una alusión órfica que se repetiría poco después, puede leerse: «No pedimos al Hades que nos devuelva a nuestro Orfeo, / pues de encontrarse allí, / antaño habría retornado: / tan grande es el temor de sus soberanos. / Muy bien conocen el poder de la armonía. / Ya en tiempos templó él sus esferas discordes / sin dejar infierno alguno tras de sí. […] Los dioses gozan en su soledad de los sones de Purcell / y aún no han podido dar con elección mejor»«We beg not Hell, our Orpheus to restore, / Had He been there, / Their Sovereigns fear / Had sent Him back before. The pow’r of Harmony too well they knew, / He long e’er this had Tun’d their jarring Sphere, / And left no Hell below. […] / The Gods are pleas’d alone with Purcell’s Layes, / Nor know to mend their Choice»..

Purcell cultivó la música instrumental, las páginas ceremoniales, las composiciones religiosas y las partituras incidentales, esto es, las destinadas a salpicar determinados momentos de las representaciones teatrales. La pasión que sentían desde antiguo los ingleses por el teatro hablado (en el que la música no podía ir más allá de arrogarse el papel de mero refuerzo coyuntural), y el altísimo nivel de calidad literaria y dramática que habían impuesto autores de la talla de Shakespeare o Marlowe, fueron los principales obstáculos que encontró un género floreciente en el continente para prender con fuerza en la isla de Albión: «Las óperas en el extranjero son obras en las que se cantan todas y cada una de las palabras: eso es algo que no es del gusto de los ingleses»«Operas abroad are plays where every Word is sung; this is not relished in England»., leemos, por ejemplo, en el Gentleman’s Journal de 1693. Aun así, Purcell nos legó un bellísimo ejemplo de ópera inglesa con su Dido and Aeneas, si bien en exceso limitada desde el punto de vista dramático, al igual que las obras que Roger North bautizó como semióperas: The Prophetess, The Fairy Queen, The Indian Queen y King Arthur. Esta última es la que acaba de ofrecer en Madrid uno de los grandes nombres de la interpretación purcelliana, el británico Robert King. El resto de las canciones que nos han llegado de Purcell nacieron en su momento para formar parte de la representación de nada menos que cuarenta y tres obras teatrales.

Hace unos meses, King nos visitó con un programa centrado en el Purcell camerístico y de pequeño formato. Ahora su King’s Consort ha viajado a Madrid con una plantilla mucho más amplia y con un pequeño coro para interpretar todos los fragmentos instrumentales y vocales conservados de King Arthur, cuyo texto escribió John Dryden en 1684 probablemente con vistas a la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Restauración en mayo de 1685. Purcell debió de componer su música años después y el estreno se realizó en el Dorset Garden londinense en mayo de 1691. Desgajada de la trama teatral que ilustraban en su origen, todos estos pasajes instrumentales, canciones, dúos y coros pierden buena parte de su función y no acaba de entenderse el desfile incesante de extraños personajes a lo largo de los cinco actos. No obstante, en una sala de conciertos, y para un público no anglófono, ésta parece, sin duda, la opción más recomendable. La obra teatral se haría de lo contrario tediosa, el concierto se alargaría sustancialmente y sería poco lo que se ganaría con el añadido puramente teatral.

Purcell no publicó en vida su música para King Arthur y, como suele ser frecuente con buena parte de su legado, es difícil, si no imposible, establecer un texto canónico o incontrovertible, ya que las fuentes conservadas son divergentes y algunos números parecen haberse perdido para siempre. Tampoco resulta fácil saber a qué momento de la obra corresponden las diversas piezas, por lo que cada editor ha optado por soluciones también diversas. En la trayectoria de Robert King destaca, por encima de todo, una larguísima relación con Henry Purcell, de quien ha grabado gran parte de su música. En su propuesta de King Arthur no hubo sorpresas y todo el concierto transcurrió sin sobresaltos, como un rosario de pequeñas miniaturas, casi siempre breves y sencillas, fieles a su naturaleza puramente funcional. El único bloque con una cierta continuidad dramatúrgica es la llamada The Frost Scene del tercer acto, en la que se suceden intervenciones relacionadas con el Genio del Frío, plasmadas por Purcell con un derroche de fantasía y por King con un delicado descriptivismo (la cuerda tocó sul ponticello en «Great Love, I know thee now»). Ya en su tiempo, Roger North pensó que el recitativo inicial de Cupido, «What ho! thou genius of this isle, what ho!», interpretado por Charlotte Butler, superaba «a cualquier cosa de cuantas he oído sobre un escenario»«beyond any thing I ever heard upon the stage».. Aquí lo cantó Julia Doyle, la espléndida soprano con que nos visitó King el pasado mes de febrero en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Su hermana sinfónica resulta, sin embargo, demasiado grande para su voz pequeña y delicada, que parecía también ahora en peor forma que entonces. En realidad, toda la música de King Arthur reclama un entorno más íntimo y ninguna de las voces del coro de King tenía la entidad suficiente para llenar este inmenso espacio, al que sí se acomodó bien su grupo instrumental, con una sección de continuo muy reforzada, con la sorprendente inclusión de cuatro violonchelos (no violones, como se decía incorrectamente en el programa, y no reforzados por algún instrumento de dieciséis pies), dos tiorbas (o guitarra y tiorba), clave y órgano (este último utilizado en los momentos más intimistas) o dos claves cuando King decidía tocar al tiempo que dirigía).

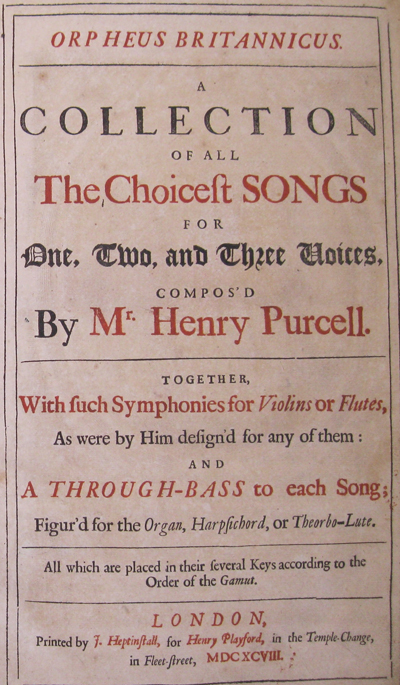

King mantuvo en todo momento el mismo aire de naturalidad, sin forzar la teatralidad ni siquiera en los momentos que más se prestaban a ello, como la canción cómica de Comus y los campesinos borrachos de la mascarada del quinto acto (y que despertó, como suele hacer, los aplausos espontáneos del público). Pero tampoco dejó escapar los mejores momentos de la obra, como el coro de la escena del sacrificio del primer acto, con su sorprendente modulación a Fa menor en las palabras «Die and reap the fruit of glory»; la música de carácter bélico de «Come if you dare», en que se lucieron los dos trompetistas, Neil Brough y Paul Sharp; la etérea canción con que se abre la música incidental del segundo acto, «Hither this way» (excelente Julia Doyle), en que la soprano se ve respondida por un doble coro; la franca rusticidad de «Shepherd, leave decoying», con sus dos flautas de pico acompañando a las dos sopranos; o la joya de la corona, la canción «Fairest Isle», uno de los muchos ejemplos que valdrían para entronizar a Purcell como uno de los mejores melodistas de la historia. No en vano apareció incluida en el primer volumen de Orpheus Britannicus, la colección de canciones de Haendel publicada póstumamente en Londres en 1698. Después de una larguísima espera, Inglaterra había encontrado por fin a su Orfeo.

Fue una lástima que no cantara el anunciado Matthew Brook, un bajo de verdad, sustituido –sin que nada se dijera en el programa de mano– por Peter Harvey, un buen cantante, pero que, siendo generosos, es en el mejor de los casos un barítono lírico. La voz rotunda y la personalidad de Brook (que ha demostrado poseer una excelente vis cómica) hubieran supuesto un muy marcado –y bienvenido– contraste tímbrico con las numerosas intervenciones de las sopranos. Pero se trata de reparos menores en un concierto sin apenas historia, porque King dejó que la sencilla música de Purcell hablara casi por sí sola, sin forzar una sola vez su naturaleza teatral (justo al contrario de lo que sucedió en el Teatro Real con The Indian Queen) y convirtiéndola en una amable y placentera banda sonora de un argumento enrevesado y difícilmente comprensible. Dada la naturaleza híbrida y heterogénea de la mascarada final, King se tomó la libertad (una minucia de nuevo en comparación con los libérrimo añadidos que desfiguraron The Indian Queen hasta casi lo irreconocible) de añadir un aria y un coro procedentes de Welcome, welcome glorious morn, la oda para el cumpleaños de la reina María que compuso Purcell en 1691. Entre los instrumentistas, contó con el lujo de tener a Jonathan Manson (uno de los mejores violonchelistas barrocos actuales) y a Menno van Delft (un solista de clave y clavicordio de renombre internacional) formando parte de la sección del continuo, en la que también tocó la tiorba y la guitarra barroca el canario Eligio Quinteiro. Y produce alegría ver que el muy veterano tenor Charles Daniels aún está en forma: suyas fueron las mejores lecciones de intencionalidad a la hora de dar vida a los números cantados. Todo el grupo rindió en general con la eficacia habitual de los conjuntos ingleses, aunque los solos vocales, e incluso los coros, se habrían beneficiado de contar con voces de más entidad.

Por fortuna, esta vez sí que podía accederse a los textos cantados, si bien comprando un programa adicional al precio de dos euros (una práctica absolutamente extendida en el extranjero y preferible con mucho a privar al público por completo de ellos, como ha sucedido recientemente en otros conciertos del Centro Nacional de Difusión Musical). La traducción, sin embargo, era manifiestamente mejorable, y baste como muestra este pequeño botón: en el dúo inicial de las dos sirenas al comienzo del cuarto acto, «Come bathe with us, come bathe, and share what pleasures in the floods appear», se vierte como «Ven a bañarte con nosotras, ven, báñate, y disfruta los placeres de nuestra anegación [sic]». Traducir sistemáticamente «thou» como «vos», o «thee» como «os», tampoco demuestra un gran conocimiento del inglés de la época, pero al menos estaba el texto original para ayudar a poner las cosas en su sitio.