En su Dictionnaire de la musique (1767), Jean-Jacques Rousseau ofrecía la siguiente definición de chanson:

Espèce de petit poème lyrique fort court qui roule ordinairement sur des sujets agréables, auquel on ajoute un air pour être chanté dans des occasions familières, comme à table, avec ses amis, avec sa maîtresse ou même seul, pour éloigner quelques instants l’ennui si l’on est riche; et pour supporter plus doucement la misère et le travail si l’on est pauvreEspecie de pequeño poema lírico muy breve que versa normalmente sobre temas agradables, al que se añade una melodía para ser cantado en ocasiones familiares, como en la mesa, con los amigos, con la amante o incluso solo, para alejar durante unos instantes el hastío si se es rico; y para soportar más dukcemente la miseria y el trabajo si se es pobre..

Mucho tiempo después, en 1922, Jean Cocteau, que habría suscrito con gusto, punto por punto, esta definición de la canción a modo de antídoto que actúa y bascula entre el ennui y la misère, se lamentaba en un poema que cerraba su libro Vocabulaire (seguimos, por tanto, en el ámbito de la lexicografía) de que Francia, envidiada en todo el mundo por su vino y sus mujeres, se mostraba, en cambio, indiferente e incluso burlona a la chanson, el tercer elemento de la trilogía inmortalizada por el famoso vals de Johann Strauss (Wein, Weib und Gesang, op. 333):

France gentille et verdoyante,

Qui fait les femmes et le vin

Comme on chercherait en vain

Sur tout Europe environnante.

Si je te chante à ma façon,

Chacun se détourne et me moque,

Mais un jour arrive l’époque

Où l’oreille entend la chanson.

Como vemos, Cocteau no perdía, sin embargo, la esperanza de que llegara un día en que se escucharían las canciones, sus canciones, y así sería, y sigue siendo, gracias también en gran medida a las músicas que inspiró en Georges Auric, Henri Sauguet, Maurice Delage, Erik Satie, Francis Poulenc o Marcel Delannoy: «M’entendez-vous ainsi», la tercera de las Trois Mélodies (1929) de este último, parte justamente de los versos citados más arriba, de un inequívoco clasicismo, lo cual animó a Pascal Pia a calificar el conjunto de Vocabulaire, a poco de su publicación, como «peut-être le seul livre de poésie classique qu’on ait écrit depuis le XVIIe siècle». En él, Cocteau remeda de alguna manera a Pierre de Ronsard, el gran poeta renacentista francés que azuzó también el estro de muchos de los contemporáneos de Cocteau: pensemos, por ejemplo, en Ronsard a son âme, una canción compuesta por Maurice Ravel para un número especial de la Revue musicale dedicado a celebrar la efeméride del cuarto centenario de la muerte del poeta y al que también contribuyeron Paul Dukas, Albert Roussel, André Caplet, Arthur Honegger o Maurice Delage. Se trata de una pequeña joya extremadamente depurada de tan solo cincuenta y dos compases, con un acompañamiento que se limita casi ininterrumpidamente a una sucesión de acordes de quinta en la mano derecha, lo que hizo afirmar a Ravel que se trataba de su canción predilecta, ya que le permitía tocar la parte pianística con una mano al tiempo que sostenía su cigarrillo con la otra. O recordemos los Cinq Poèmes de Ronsard, de Francis Poulenc, otro intento de trazar un puente entre dos siglos gloriosos de la poesía y la música francesas, tiñendo así los alegres y a veces desaforados años veinte de un suave y contenido clasicismo.

Cocteau tuvo, pues, la suerte de vivir en una de las épocas doradas para la canción francesa de concierto, lo que en la jerga técnica, a fin de poder diferenciarla de la chanson renacentista y de la chanson popular, suele recibir el nombre de mélodie. En la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se produjo en Francia una extraña y frecuente simbiosis entre poetas y músicos, y no cualesquiera, sino muchos de los más grandes: a un lado, la moderna pléyade de los Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Éluard et le reste; al otro, el genio de compositores de la talla de Duparc, Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Ravel, Hahn o el ya citado Francis Poulenc, los dos últimos el plato fuerte de la primera parte del recital que acaba de ofrecer en Madrid la mezzosoprano sueca Anne Sofie von Otter. Y por su nacionalidad asoma justamente la primera pregunta que cabe plantearse: ¿puede hacer justicia a este repertorio quien no tenga el francés como lengua materna? Porque, en estas canciones, tan importante como la propia línea melódica es la manera de pronunciar cada palabra, la forma de realizar con naturalidad la liaison (que en el canto parece regirse muchas veces por reglas diferentes que en el habla), la música innata de la propia dicción francesa (también reajustada al revestirse de música las palabras, como cuando el compositor añade con frecuencia una nota específica para la «-e» conclusiva de una palabra, que al hablar normalmente no tendría nunca esa autonomía o vida propia). La canción, en suma, como una continuación natural del habla, que es como ya la entendió Rousseau en du Dictionnaire:

L’usage des chansons semble être une suite naturelle de celle de la parole et n’est en effet pas moins général; car partout où l’on parle, on chante. Il n’a fallu, pour les imaginer, que déployer ses organes, donner un tour agréable aux idées dont on aimait à s’occuper, et fortifier par l’expression dont la voix est capable le sentiment qu’on voulait rendre, ou l’image qu’on voulait peindreEl uso de las canciones parece ser una continuación natural del de la palabra y no está, en efecto, menos generalizado; porque por todas partes donde se habla, se canta. Para imaginarlas, no se necesita más que mostrar sus órganos, dar una vuelta agradable a las ideas de las que gusta ocuparse y fortalecer con la expresión de que es capaz la voz el sentimiento que se quiere transmitir, o la imagen que se quiere pintar..

El problema para un cantante extranjero, aunque domine la lengua de Victor Hugo, es que nunca puede transmitir esa naturalidad que confiere haber mamado un idioma desde niño, y se ve atrapado, sin quererlo, en lo que el pianista Graham Johnson ha definido con acierto como «la lucha por el control y la batalla por dejarse llevar» («the struggle for control, and the battle to let go»). Anne Sofie von Otter ha cantado mucho en francés a lo largo de su carrera, generalmente muy bien. Hija de embajador (como Mitsuko Uchida, que visitó hace poco esta sección) y bisnieta de un primer ministro sueco, Von Otter tuvo el privilegio de recibir una refinadísima educación, en la que nunca puede faltar el francés. Ha cantado un amplísimo repertorio, de Claudio Monteverdi a Kurt Weill o Igor Stravinsky, y en el repertorio francés ha demostrado ser una intérprete excepcional de Gluck, Berlioz o Ravel.

Pero Von Otter, después de una carrera ya muy dilatada, se encuentra vocalmente lejos de su mejor momento, como quedó patente en su última aparición operística en Madrid, cuando encarnó este mismo año en el Teatro Real a La Musa y Nicklausse en la producción paranoide de Christoph Marthaler de Le contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach. Allí, al estado de su voz había que sumar la inadecuación del papel a sus características actuales (voz pequeña, mate, gastada) y lo que daba toda la impresión de ser una absoluta falta de sintonía con la puesta en escena. En esta visita parecía afrontar un reto más acorde con esta –quizá larga– recta final de su carrera (cumplirá sesenta años en 2015): un recital dedicado monográficamente a la mélodie y la moderna chanson francesas, clara promoción encubierta de su último registro discográfico para el sello naïve. Pero la realidad ha vuelto a imponerse con crueldad y, a pesar del éxito cosechado (hay artistas a los que se aplaude sin mesura hagan lo que hagan), su concierto tuvo muchas más cosas olvidables que recordables.

Lo inició con Reynaldo Hahn, un compositor al alza, a pesar de ser –y él era el primero consciente de ello– un autor menor, con arranques puntuales de inspiración (casi siempre puramente melódicos), pero con una paleta de recursos infinitamente más limitada que los grandes de su tiempo. Amigo –y amante ocasional en su juventud– de Marcel Proust, poseía sin duda una exquisita sensibilidad literaria, un aspecto que supo captar y plasmar nada menos que Stéphane Mallarmé en estos versos:

Le pleur qui chante au langage

Du poète Reynaldo

Hahn tendrement le dégage

Comme en l’allée un jet d’eau.

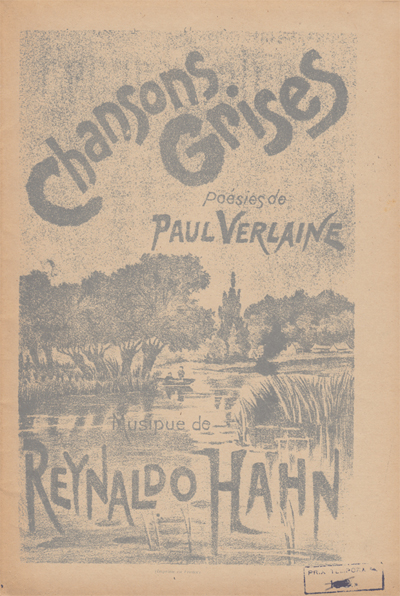

El mundo de las canciones de Hahn es como el de Proust: fascinante, decadente, sinuoso, e irremediablemente perdido. Hijo de padre alemán y madre venezolana, algunas de sus mélodies logran transmitir en tan solo un par de minutos todo el espíritu de la belle époque. Imbuido de poesía, tituló una de sus colecciones de canciones Chansons grises como una suerte de homenaje a estos versos de Paul Verlaine:

Rien de plus cher que la chanson grise

Où l’Indécis au Précis se joint.

Von Otter no eligió ninguna de las Chansons grises y se decantó por otras compuestas a partir de poemas menores, entre ellas la inevitable À Chloris, un paradigma de cómo, con un par de buenas ideas, y sin recargar la textura lo más mínimo, Hahn era capaz de construir una canción exquisita. Sin embargo, tanto À Chloris como otras dos canciones de Hahn (Le souvenir d’avoir chanté y Cimetière de campagne) hubimos de escucharlas con el añadido de una parte espuria para viola, perfectamente innecesaria y que rompió el delicado equilibrio que consigue Hahn entre voz y piano. ¿Por qué? La única explicación plausible es que había que dar trabajo de cuando en cuando a Lawrence Power, que tocó una pieza original para viola y piano de Hahn, pero al que no debería habérsele dado vela en el entierro –metafórico– de las mélodies, donde la viola, casi siempre doblando al piano o suplantándolo en labores melódicas, simplemente sobraba.

Francis Poulenc estuvo tan ligado a Guillaume Apollinaire y Paul Éluard como lo había estado décadas antes Claude Debussy a Charles Baudelaire y Paul Verlaine. Los tres textos de las canciones de Poulenc seleccionadas por Von Otter partían justamente de versos de Apollinaire, dos de ellas con títulos ya de por sí reveladores del nuevo siglo: Avant le cinéma y 1904. La tercera, Hôtel, forma parte de Banalités, un título que es por sí mismo toda una declaración de principios. Lástima que, en lugar de espigar de aquí y de allá, no se nos ofreciera una colección completa, como el formidable Le Bestiaire ou Cortége d’Orphée (el primer contacto de Poulenc con la poesía de Apollinaire), o las Fiançailles pour rire, sobre poemas de Louise de Vilmorin. Von Otter, esta vez afortunadamente sin viola (de lo contrario, Poulenc se habría removido a buen seguro dentro de su tumba del Cimetière du Père-Lachaise), cantó con el buen gusto y la musicalidad que son marca de la casa, pero sin que lograra transmitir la esencia del compositor francés, que afirmó en cierta ocasión que «la transposition musicale d’un poème doit être un acte d’amour, et jamais un mariage de raison». Hôtel no sonó, como defiende Pierre Bernac, pareja artística durante años de Poulenc, como «la canción más perezosa jamás escrita», protagonizada por un «poeta indolente» que, en su habitación de un hotel de París, lo único que quiere hacer es encender su cigarrillo con la luz del sol que atraviesa la ventana: «Je ne veux pas travailler / Je veux fumer», leemos en los dos últimos versos, reveladores de una época en que fumar era aún un elegante y legítimo pasatiempo, y actuados ostensiblemente por Von Otter para satisfacción del respetable, al que siempre le encantan estas cosas. Pero Bernac –que es como decir Poulenc– lo deja claro: «Es una canción de felicidad […] ¡nada de tristeza!» La versión que oímos tuvo, en cambio, más de la segunda, con un toque de languidez, que de la primera. Después, al final de 1904, Poulenc escribe un inequívoco glissando para unir les sílabas «-tre» y «mes» del último verso: «Que ne t’avais-je entre mes bras». Y en la partitura, para resaltar aún más ese sonoro descenso de novena (de un Do a un Si bemol), Poulenc escribe trainer (arrastrar). En la interpretación de Von Otter no se oyó rastro de ese dejarse caer, tan francés. Y detalles insignificantes como este, en canciones que duran apenas un minuto, son todo un mundo.

La primera parte se cerró con más pena que gloria, con nuevos cometidos para Lawrence Power, un instrumentista con notables capacidades técnicas, pero que tiende a tocar todo con una exasperante superficialidad. Así, escuchamos un largo y prescindible Appassionato de Henri Busser, dos canciones –éstas sí– verdaderamente banales escritas originalmente para viola y piano de Charles-Martin Löffler, y dos pequeñas joyas de Camille Saint-Saëns, otra vez con partes inventadas para viola: la barcarola Vogue, vogue la galère y Danse macabre, que dio pie a que Von Otter no sólo la actuara (evitando, claro está, sus notorias alusiones sexuales), sino que se arrancara también con unos pasos de baile. El público, claro, encantado, pero estábamos muy lejos de esa tierra «Là, tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté» de L’invitation au voyage, de Baudelaire. El viaje había sido a una Francia poco creíble, con un orden y belleza más nórdicos que meridionales, con luz artificial, lujos abiertamente innecesarios (la viola), no demasiada calma y escasa –por no decir nula– voluptuosidad.

Para la segunda parte, Von Otter se cambió de atuendo y de cantante clásica se transformó en chansonnière, ataviada ahora con pantalón, chaleco y una discreta chaqueta de lentejuelas (¿cómo no recordar a la bellísima Françoise Hardy?). Pero esto fue secundario con respecto a una decisión mucho más trascendente: cantar con micrófono: ¡en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, en la que un laudista roza levemente una cuerda y se escucha nítidamente en todas y cada una de las butacas! Si la primera parte había sido cuestionable, pero probablemente bienintencionada, la segunda rozó el despropósito. Con la incorporación de un acordeonista (el competentísimo Bengan Janson), Von Otter se lanzó a emular a varios de los grandes cantantes y compositores de la chanson francesa de la segunda mitad del siglo XX: la Edith Piaf de Les feuilles mortes o Padam Padam, el Léo Ferré de Avec les temps o Elle tourne la terre, el Michel Legrand de Chanson de Maxence, el Charles Trenet de Douce France o Boum!, el Georges Moustaki de La carte du Tandre o la incomparable Barbara de Göttingen, canciones todas que figuran en el ADN sentimental de varias generaciones. La amplificación hizo que, a pesar del micrófono, a Von Otter no se la oyera, tapada casi siempre por sus instrumentistas, que tuvieron también sus buenos momentos de lucimiento individual en solitario (con varias piezas de Richard Galliano). Para saber cantar con micrófono, hay que haberse recorrido los bares y los clubes nocturnos o, como los crooners estadounidenses, utilizarlo para compensar y disimular las carencias de la voz. Y, en otro orden de cosas, ¿cómo remedar esas consonantes guturales, esas erres, esos sonidos sibilantes, esas vocales semicerradas, esos leves arrastres vocales de Barbara? ¿Cómo transmitir la luz jovial que dimanaba con naturalidad de la voz de Charles Trenet (esa versión moderna de Aristide Bruant, el cantante de cabaret que inmortalizó Henri de Toulouse-Lautrec con su bufanda roja y su capa negra), o el sufrimiento y la voz semirrota de Edith Piaf? Von Otter ha hecho una gran carrera en salas de concierto y en teatros de ópera, pero en este mundo, más aún micrófono en mano, se halla completamente fuera de lugar. Aun así, los aplausos de un público entregado le hicieron cantar fuera de programa Noche azul, el bolero de Ernesto Lecuona, otra incursión en arenas movedizas de la que tampoco logró salir muy airosa.

En Jacques le fataliste et son maître, de Denis Diderot, el protagonista pregunta en un momento dado a su maestro: «Monsieur, aimez-vous les tableaux?» Y para demostrarle que, aunque le gusta, no entiende absolutamente nada de pintura, le confiesa «que je prendrais une mauvaise copie pour un sublime original»«que yo tomaría una mala copia por un sublime original».. No podría decirse lo mismo, mutatis mutandis, de este recital de Anne Sofie von Otter. El síntoma inequívoco de que algo muy esencial había fallado es que lo que logró, por encima de todo, la mezzosoprano sueca fue alentar el vivo deseo de que, al llegar a casa, muchos quisiéramos escuchar las mélodies de la primera parte a cantantes como Mady Mesplé, Suzanne Danco, Pierre Bernac o Gérard Souzay (con Jacqueline Bonneau o el propio Francis Poulenc al piano), y las chansons de la segunda a sus intérpretes originales: a Léo Ferré, a Edith Piaf, a la sufriente y melancólica Barbara, al inimitable y contagiosamente feliz Charles Trenet. En sus voces, sus melodías y sus textos suenan no sólo más veraces, sino también mucho más emocionantes que esas copias un tanto impostadas, adulteradas y artificiosas –pura cáscara– que escuchamos en el Auditorio. Lo mismo dio en la primera que en la segunda parte. Plus ça change.