Out of Print es varias cosas a la vez. Desde luego, una historia del periodismo reciente. Pero también un cronicón o inventario de sucesos invariablemente calamitosos. Remito al lector a la página 76, donde se ve cómo tres grandes curvas descienden en paralelo a largo del período 1980-2010. ¿Por qué bajan las curvas? Porque también lo hizo la difusión de la prensa británica en sus tres encarnaciones principales: regional, nacional y dominical. El saldo le deja a uno out of breath, que dirían los paisanos de Brock: en 2010 se vendieron la mitad de periódicos que en 1980. No da mejor el naipe en los Estados Unidos. Al pie de la página 75, una «V» colocada del revés refleja los ingresos por publicidad a partir de 1960. La curva sube hasta 2000, instante en el que, con ímpetu repentino, gira hacia abajo y se desploma. El gráfico dispensa otra noticia interesante. El dinero que aportaban los anuncios creció siempre en menor proporción que el PIB, y no sólo en menor proporción sino en proporciones progresivamente más bajas, hasta el extremo de que en 2000, el año terrible, se abre ya una brecha considerable entre el auge de la renta nacional y el de la publicidad. Según Brock, esta circunstancia fue apreciada sorprendentemente tarde por los periodistas y los magnates de la industria. La bonanza general quitó hierro a la caída de ventas y contribuyó a enmascarar la dejadez de los anunciantes. El autor va aún más lejos en su diagnóstico retrospectivo: la radio afectó negativamente a los periódicos, y también lo hizo la televisión. Internet ha agravado una crisis que se remonta, nada más y nada menos, que a 1950.

George Brock ha sido periodista del Times durante un montón de años e imparte ahora cursos para sus colegas en una universidad de Londres. Su visión es primero inglesa y luego norteamericana, y a continuación, por decirlo de alguna manera, periférica y un pelo borrosa. En consecuencia, resulta lícito preguntarse en qué medida rigen sus reflexiones para el resto del mundo. La respuesta es que Asia no sigue las mismas pautas que Europa o Norteamérica. En India, por ejemplo, está aumentando la circulación de periódicos. Pero también está haciéndolo, con gran rapidez, la alfabetización, fenómeno que inhabilita una comparación directa entre lo que pasa allí y lo que ocurre entre nosotros. En el entorno europeo/americano, las cifras son homogéneamente adversas. En ocasiones, casi increíblemente malas: en la Unión Europea, los ingresos totales de la prensa (publicidad + ventas) se han encogido a una media del 10,6% anual entre 1995 y el 2007 (p. 138). Cabría afirmar, como en las teleseries de médicos: «Se nos va, el enfermo se nos va». La prensa vuela camino de la UVI y sí, se diría que se nos va, no importa la modalidad o el país. Lo más preocupante es el síncope de los diarios nacionales, por ser éstos los verdaderamente eficaces en la conformación de la opinión pública. Antes de echarles un responso y despedirse de ellos para los restos, parece obligado recordar cómo eran, qué pretendían, y qué esperaba de ellos el ciudadano.

Los grandes diarios: historia clínica

Punto esencial: el gran diario era un kit o bric-à-brac de objetos dispares que el comprador adquiría como un todo. Esto es, no escogía tales y cuales porciones, sino que se quedaba con el paquete completo a cambio de un tanto alzado. Ello permitía al responsable de una cabecera subvencionar lo que era importante aunque no rentable con los recursos extraídos de lo menos importante y más rentable. Imagine el lector que han puesto entre sus manos un diario de los de antes, haga con él un canuto, agítelo con energía, y derrame los contenidos sobre una mesa virtual. Aparecerá el parte meteorológico, las farmacias de guardia, la cartelera de espectáculos, la hora de entrada en los museos, la oferta inmobiliaria o la sexual, los crucigramas difíciles (memorables, por cierto, los del Times), los juegos de palabras, las partidas de ajedrez, las tiras cómicas, las columnas redactadas por escritores de vis costumbrista o eutrapélica, las páginas de sucesos, los deportes, el gossip y otras amenidades por el estilo. ¿Cuál era el volumen agregado de los que visitaban preponderantemente estas secciones? Inmenso. El director de periódico lo sabía (los periódicos se las han arreglado siempre muy bien para medir el impacto estadístico de cada una de sus secciones o cada uno de sus colaboradores), pero no aplicaba a su producto una lógica estrictamente económica. ¿Por qué? Porque lo que confería apresto e influencia a una cabecera residía en las secciones menos populares: los editoriales, algunas columnas informadas y bien escritas, tal o cual exclusiva, etc. La estructura era la del teatro de variedades, con un auto sacramental incrustado en la mitad: además de las acrobacias, además del humorismo, además de la muestra de rarezas biológicas, había lugar para el análisis político por todo lo alto. La asimetría se repetía por el lado del consumo. El comprador medio subvencionaba mediante la adquisición de ejemplares a las decenas de miles de ciudadanos que atraviesan al vuelo los deportes y pasatiempos y se centran en las cuestiones de fondo. Cabe, por lo tanto, este balance de urgencia:

1) Por el lado de la oferta: el ingrediente comercial del diario clásico soportaba los costes del ingrediente no comercial.

2) Por el lado de la demanda: el consumidor medio y el publicitario mantenían a flote un artefacto orientado en puridad a una minoría.

La prensa vuela camino de la UVI y se diría que se nos va, no importa la modalidad o el país

El gran diario, en fin, obedecía a un espíritu que podemos calificar, según nos hallemos de mejor o peor humor, de aristocrático u oligárquico. El gran diario a pique de sucumbir tras la acumulación continuada de pérdidas no representa la única excepción aristocrática en un mundo dominado por la ley de la oferta y la demanda. El museo del Prado o la Comédie-Française también revisten naturaleza aristocrática. Como ni uno ni otra viven de lo que facturan, el Estado ha de garantizar su supervivencia recurriendo al dinero de los contribuyentes. Al cabo, los últimos sufragan sin saberlo o sin quererlo unos bienes cuya conservación se insta invocando conceptos mayúsculos: la Belleza, la Historia, la Tradición. Lo peculiar del periódico era que la ayuda no venía de fuera, sino de dentro: el combustible que mantenía el mecanismo en marcha eran los beneficios empresariales. No sería abusivo resumir esta situación única acudiendo a la fórmula siguiente:

3) El gran periódico conjugaba el mercado con el despotismo ilustrado.

La comprensión de por qué la fórmula ha dejado de funcionar no es en absoluto sencilla. Es posible, en efecto, que los lectores se hayan rebelado contra el despotismo ilustrado. Pero lo es también que la prensa haya decaído como negocio por motivos, llamémoslos así, técnicos –aparición de cauces más atractivos para el publicitario, y cosas por el estilo–. Uno no excluye lo otro, mejor aún, es probable que esté ocurriendo lo uno y lo otro: pérdida de prestigio y pérdida de dinero. Perseguiré las dos hipótesis por separado, aunque sólo sea para aclarar ideas. Lanzo una moneda al aire… y empiezo por el dinero puro y duro.

Menos dinero

Uno-dos, como el cross y el jab en boxeo: primero menos ventas, y luego menos publicidad. El descenso de la factura publicitaria guarda conexión con el de las ventas, aunque sólo hasta cierto punto. De hecho, según se ha observado líneas atrás, la pérdida de ventas ha seguido una progresión más rápida que la de publicidad. Más importante todavía: el descenso de publicidad puede responder a motivos por entero independientes del nivel de ventas. Empecemos por la radio y la televisión, artilugios que no son precisamente de ayer, o tan siquiera de anteayer. La radio es gratis, la televisión lo es en parte, y sus audiencias respectivas, por tanto, muy superiores a la de los periódicos. Si usted es propietario de unos grandes almacenes y quiere anunciar a bombo y platillo que han llegado las rebajas, se comunicará con más gente a través de las ondas que comprando espacio en un gran diario. El caso es diáfano, maravillosamente aproblemático: el cambio tecnológico ha horadado una de las bases económicas de la prensa. Más dañino ha sido el impacto de Internet. Los ingresos que suponían los anuncios por palabras representaban una parte sustantiva del pastel publicitario. Pero resulta que Internet, ¡oh, cielos!, supera infinitamente en eficacia a la publicidad escrita. Permite localizar con exactitud los nichos de mercado, aporta información sin tasa y suele salir gratis al consumidor. El ocaso económico de la prensa podría estar obedeciendo a la misma lógica que se ha llevado por delante a las agencias de viaje, un cojinete que ya no sirve para engranar la oferta con el consumo.

La reducción de las tiradas suscita cuestiones más sutiles. Es posible argumentar que los lectores están abandonando el hábito de comprar un periódico porque existen medios que les ofrecen los mismos servicios mejor y, de nuevo, gratis. Recuerden la copia inmensa de garambainas que rodaron sobre la mesa cuando hicimos el ejercicio imaginario de agitar un periódico y volcarlo boca abajo. Pues bien, Internet nos ofrece lo mismo y no nos cuesta un duro. Voy a hacer un experimento sobre la marcha. Finjo que son las cuatro de la mañana y que, o me administro un analgésico, o me pongo a aullar y despierto a los vecinos. ¿Me orientará Internet sobre las farmacias de guardia en el entorno de mi casa? Denme veinte segundos… Sí, lo hace. No tengo por qué recuperar el periódico ajado de ayer por la mañana para obtener esa información. Me basta con consultar el ordenador.

Los ejemplos de este tipo pueden multiplicarse ad nauseam. Y, sin duda, son relevantes. Es relevante, entiéndanme, que el periódico sirva ahora para menos cosas que en el pasado. Esto concedido, se me antoja una miaja simple atribuir la deserción de los lectores solamente a la menor utilidad de la prensa para el menudeo de la vida diaria. Mi objeción principal es que la lógica del comprador de periódicos no ha sido nunca aditiva. El comprador no sumaba utilidades y liquidaba una cantidad redonda por la utilidad agregada, sino que más bien compraba el periódico… y después lo usaba con fines varios. Acaso logre explicarme mejor estableciendo una analogía con la misa de doce, la misa grande de los domingos, allá por los años cincuenta. Al ir a misa, se hacían varias cosas de una tacada. Unos cuantos transponían los umbrales de la iglesia por devoción. Pero contaba también el cumplimiento de un rito social, y la oportunidad de echar un vistazo a las bellas endomingadas, y el hábito del vermú después de misa. El fiel medio, el que alimenta el chichón o corcova de la campana de Gauss, revolvía unas cosas con otras, entiéndanme, se movía impulsado por todo a un tiempo, sin que fuera dable determinar cuánto pesaba cada factor. Guardar el precepto, imprimir orden en la mañana excepcional, echar un vistazo a la concurrencia, beber el vermú, operaban como estímulos menudos dentro de una emoción comprehensiva que resultaría absurdo reducir a sus componentes individuales.

A la postre sabemos perfectamente, y simultáneamente no sabemos, por qué han dejado de llenarse los templos. Alegar el prestigio declinante del vermú, rayaría en lo tonto. Decir que ha cambiado la relación entre los sexos y que no se precisa aguardar a ciertas ocasiones para intercambiar gestos o miradas, es un poco menos tonto, aunque no demasiado convincente. Ni siquiera persuade la reflexión de que ha disminuido el número de creyentes. Entre ser creyente y ser practicante media un abismo, y me tentaría la ropa antes de asegurar que en 1950 sobreabundaba la fe. Se me figura más atinada la idea de que ha decrecido la autoridad de la Iglesia, que ya no tiene al Estado detrás. Y todavía me convence más la noción vagarosa, casi filosófica, de que ha sufrido una mudanza gigantesca la administración del tiempo. Se ha pasado de un tiempo ritual, un tiempo pautado, a un tiempo disgregado que cada cual manipula a su antojo. Ahora no se vive en el tiempo: el tiempo se consume. El caso es que se ha producido un cambio civilizatorio, del que la ciencia económica no da cuenta o, para ser más exactos, que ha de postular antes de poner en marcha sus mecanismos explicativos. En último extremo, las preferencias del consumidor constituyen el remate postrero, la manifestación externa, de formas de pensar y sentir cuya dinámica histórica constatamos… sin entender del todo.

Volviendo a los diarios: en la época buena, la de las vacas gordas, existía algo que ya no existe ahora. A saber, deferencia. Se compraba el diario en una actitud de deferencia hacia el sermón impreso, aunque luego se leyera sólo la sección de crucigramas. Yo he conocido dos diarios nacionales que en España despertaban deferencia: el ABC en los sesenta (en los cincuenta no me tocó leer el periódico), y El País a finales de los setenta y en los ochenta. Unos pocos se asomaban a esas hojas con afán polémico, esto es, para descubrir lo que pensaba el enemigo, o acaso para completar información. Pero los más las leían a fin de saber cuál era la verdad. Lo último presupone dos cosas:

1) Que se daba por supuesto que existía la verdad, al menos, la verdad política

2) Que se daba por supuesto que cierta gente estaba autorizada a dispensarla

Los sesenta españoles no son equiparables a los finales de los setenta o los ochenta. Con la democracia vino la libertad de expresión y vinieron los partidos, y el debate público se hizo realmente público. Aun así, no resultaría abusivo afirmar que también en los sesenta se creía en la verdad política (la izquierda la cultivaba desde la clandestinidad) y en el principio concomitante de que ciertas personas o figuras acumulan títulos especiales para enunciarla. Que las personas en cuestión hayan sido oradores sagrados, o ministros, o catedráticos de Derecho Administrativo, o intelectuales, o jefes de partido, da lo mismo a los efectos de lo que pretendo decir aquí. Lo que quiero decir es que se satisfacían las condiciones morales y sociales en que se basa la deferencia, y que era ésta la que vinculaba a los lectores con el gran diario.

El gran periódico conjugaba el mercado con el despotismo ilustrado

Como comprobarán, hemos transitado desde la modelización economicista a la modelización política. ¿Qué valor deberíamos conceder a cada una? Yo tiendo a inclinarme por la segunda, aunque en esta preferencia intervienen factores o sesgos personales. La política, lo admito con candidez, me interesa mucho más que las estrategias empresariales dentro del mundo de la comunicación. Estimo asimismo que la democracia atraviesa una crisis, que la crisis está relacionada con la decadencia del discurso político y el prestigio de los partidos, y que estas derivas han dejado con el pie cambiado a los periódicos. Para nuestros padres y abuelos, la verdad política venía dada por un partido, y cada partido era contiguo a un periódico. Leer un periódico integraba un acto de naturaleza política. Los ciudadanos europeos son cada vez más remisos a participar en esas liturgias, y se han alejado de los quioscos. A ojo de buen cubero, no extraña que los jóvenes, peculiarmente desafectos a la vida pública en su acepción convencional, prefieran el mundo fragmentado de Internet a las codificaciones ideológicas del gran diario. El último, además, es muy caro de mantener y, por lo mismo, muy vulnerable a la presión del dinero o, para ser más exactos, a su falta de presión. Out of Print suministra un dato impresionante: los dominicales de The New York Times se llevan por entrega veintisiete mil árboles en forma de pasta de papel. Aparatos de tal envergadura sólo pueden tenerse en pie en condiciones muy concretas, condiciones que empiezan a no satisfacerse. Sociología y economía tejen, en fin, un circuito de ida y vuelta: lo social contamina a lo económico y lo económico condiciona los hechos sociales. Como era de prever, existe más de una línea causal, y lo único que conocemos de cierto es la suma de los efectos. Lo que exceda de esto es especulación, en el sentido de que los datos disponibles no favorecen de modo inmediato unas hipótesis sobre otras.

Me despido de nuestras dos modelizaciones, de valor puramente heurístico, y acudo a una cuestión distinta: ¿está alumbrando Internet una nueva forma de conciencia pública? Todavía mejor: ¿cabe entrever, a través de Internet, qué forma adoptará el debate político en el futuro?

Internet y el debate público

Una cosa cabe concluir con contundencia: y es que, lo mismo en España que fuera de ella, las especies que sirven a los políticos para comunicarse con los ciudadanos y a éstos para tomar posición respecto de los políticos, lo que, en una palabra, ha venido conociéndose durante siglos como «opinión», reposa aún, en proporciones abrumadoras, sobre el periodismo de papel. Que el último no sea lo que fue, no significa que haya perdido una posición central. Quiere decir más bien, y el caso no es para tomado a broma, que el propio centro de la política se ha debilitado. Me replicarán: «Se refiere usted al centro de esa política, la vieja». Y yo contesto: «De acuerdo, la vieja política. Pero de momento no hay otra».

George Brock no se cansa de repetir que las páginas digitales que suscitan más confianza dentro del área anglosajona continúan siendo las editadas por los grandes periódicos clásicos (más una peculiaridad británica: la BBC). El cambio de formato ha inducido tácticas diferentes en la gestión de los contenidos. Pero esto son peanuts, naderías. Lo más sustancial constituye una réplica de lo que se lee en las páginas impresas. Quienquiera que haya hablado en España con un ministro, del color que fuere, sabe que la radio y la televisión organizan su agenda, es más, montan sus informaciones, a partir de lo publicado en los periódicos de la mañana. El ministro irritable suele desmelenarse en privado, no contra el bloguero de mucho tirón o el busto parlante que desata su enojo en los platós, sino contra las grandes cabeceras, origen a su entender de malentendidos y equívocos sin cuento. Las cóleras ministeriales entran dentro de lo previsible. Desde que existen políticos y existen periodistas, los primeros han acostumbrado a cortejar a los segundos cuando estaban en la oposición y a mentarles a su santa madre una vez constituidos en gobierno. Estas cosas, repito, no son especialmente emocionantes. Lo notable es que las marcas periodísticas que en la actualidad ocupan (y preocupan) al poder son las mismas que tenían vara alta hace treinta años. No parece temerario, de otro lado, maliciar que las gaffes periodísticas se han hecho más frecuentes con el correr del tiempo: unos diarios debilitados, con redacciones mutiladas y cada vez menos profesionales, son proclives a transmitir noticias erróneas o a difundir material de matute o mal digerido. La metástasis noticiosa provocada por la multiplicación de plataformas (televisivas, digitales) no remedia las minusvalías crecientes del papel. Más información no equivale por fuerza a más información genuina. El propio sintagma «información genuina» es pleonástico, puesto que si la información no es genuina, tampoco es información.

Internet se ha llevado la publicidad que han perdido los periódicos.

Ni más ni menos

El fracaso de Internet como substitutivo de los diarios se encuentra estrechamente relacionado con el hecho de que las empresas periodísticas no han logrado atinar con un modelo de negocio satisfactorio. Ni el pay-per-view ni las suscripciones terminan de funcionar (pese a esporádicas epifanías a las que no sucede luego la aparición del Señor). ¿Qué queda? La publicidad. Pero hay un problema. En los Estados Unidos, entre los años 2000 y 2012, los ingresos de la prensa por publicidad descendieron de 63.500 millones de dólares a 19.000. En el mismo período, Internet aumentó la facturación desde 0 a 46.500 millones de dólares. Se aprecia una simetría invertida: lo que pierde la prensa, lo gana Internet. Pero repito que hay un problema. La publicidad en medios escritos se repartía entre unos cientos de periódicos, y de estos periódicos se llevaban la parte del león unos pocos. En Internet, el dinero publicitario se derrama sobre una jungla casi infinita de páginas web. Es como si se aplicase la mantequilla con que habíamos untado una rebanada de pan, a una superficie del tamaño de una pista de aeropuerto. ¿Consecuencia? Que la publicidad no alcanza a financiar el equivalente digital de un periódico de postín. Las noticias trabajadas son un reboso (un spill-over) del periodismo impreso. Con las otras, las que no están trabajadas, pasa eso, que no están trabajadas.

En el periodismo clásico, la propiedad, la redacción y las instituciones políticas se mantenían comunicadas por un sistema capilar prolijo y multidireccional. De ahí el sesgo oligárquico de la prensa escrita. En un régimen de libertad, las redacciones no siguen las consignas de la propiedad: pero tampoco campan del todo por sus respetos. Análogamente: la propiedad, aunque no se pliegue a las órdenes de los partidos o de la Administración, es adversa a incurrir en aventuras que puedan poner en peligro el consenso político básico. La resulta es (en habiendo suerte) un periodismo circunspecto y al tiempo independiente. Casi tan importante: es notorio quién dice qué, y qué se juega el tipo o la cabecera que no está en situación de probar lo que dice. Esto, claro, en teoría, porque luego viene el tío Paco con las rebajas. Pero bueno, se está en ésas, al menos tendencialmente. En la red la libertad es absoluta. Y la impunidad, ídem de ídem.

Las penurias económicas del mundo digital («Internet –ha afirmado famosamente Warren Buffett– es mucho mejor para el consumidor que para el productor») podrían constituir un fenómeno de transición. Nada estorba en principio que terminen por surgir grandes periódicos puramente digitales, con propietario identificable y redacciones expertas. Si llegase a ocurrir tal, el periodismo experimentaría una expansión prodigiosa, puesto que lo digital abarata costes, supera con limpieza el filtro o barrera de la distribución, da acceso a mercados inmensos y es instantáneo, flexible y versátil. ¿Volverá por sus fueros el antiguo periodismo escrito, aliviado del lastre que comportan las rotativas gigantescas, los quioscos en que se remansa el 50% de la facturación, el pago del transporte o la dependencia enojosa de fórmulas publicitarias poco competitivas?

¿Está alumbrando Internet una nueva forma de conciencia pública?

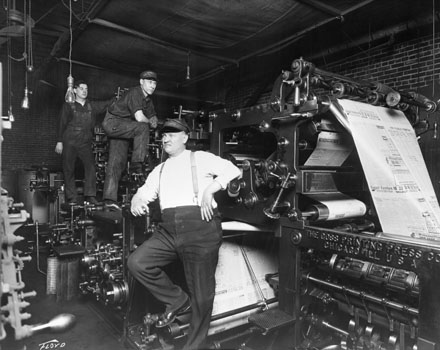

Pues no lo sé, o, si prefieren, seguimos caminando en círculo. Si fuera verdad que en el fondo nadie solicita gran periodismo (a la antigua), el gran periodismo no volverá, por mucho que se den las premisas económicas y materiales para que lo haga. El intríngulis residiría en la sociología y la política, no en la tecnología. El periódico moderno y ahora maltrecho nació cuando empresarios como lord Northcliffe descubrieron que podían abaratarse las gacetas decimonónicas aumentando la tirada y desplazando la financiación, en un alto porcentaje, al cobro de publicidad. Intervino una intuición económica… e intervinieron máquinas capaces de imprimir millones de ejemplares en muy poco tiempo. Desconozco, porque no soy periodista, y menos aún historiador del periodismo, qué vino antes de qué. Estoy seguro, con todo, de que la intuición económica facilitó el perfeccionamiento de las máquinas o, para ser más exactos, aceleró el desarrollo de cachivaches a los que faltaba recibir el soplo de la ambición empresarial para cobrar brío y empezar a escupir por millones hojas de papel estampilladas con letras de molde. Esta es la mitad de la historia, por supuesto. En un país carente de libertades y no dotado previamente de un espacio público, la iniciativa de los grandes magnates habría conducido, no a imprimir en rigor diarios, sino instrucciones administrativas. Y como éstas se compilan en el BOE, y el BOE no se distribuye en la calle sino que se confía a los funcionarios, no habría hecho falta, a fin de cuentas, sacar millones de boletines cada mañana o cada tarde, al calor de la mudable realidad. Los empresarios habrían distraído sus energías a construir puentes o provisionar el ejército y las máquinas habrían permanecido en su estado primigenio y tosco. Los modos de producción despliegan su eficacia en contextos complejos: la misma herramienta, en un contexto alterado, produce menos o produce de distinta manera.

Internet, un hallazgo técnico cuyo origen se remonta a principios de los sesenta, abrió un orificio que se convirtió en un boquete, y más adelante y con inaudita velocidad, en la boca de un cráter, cada vez más dilatada por el ingreso en tropel de los millones de cosas que el artefacto succionaba con intensidad ciclónica: anuncios, pornografía (el 37% de los contenidos mundiales de la red: página 86 de Out of Print), información especializada, filantropía (el mejor ejemplo, Wikipedia), alguna opinión de calidad y muchísimo ruido. Todo esto es enorme, inédito y difícil de interpretar. Los entusiastas añaden que Internet rompe los monopolios informativos de los gobiernos y promueve la libertad. Y dando aún otra vuelta de tuerca, sostienen que ha puesto el trampolín para que aterrice sobre la pista, triunfante, la democracia directa. Me detengo un instante en las dos alegaciones, y doy el artículo por finiquitado.

Internet y la libertad

La idea de que Internet propiciará la democracia directa obedece a una superstición tecnológica. La democracia directa no ha servido hasta la fecha para conducir los asuntos colectivos por dos razones fundamentales. Uno: sobre la mayor parte de las cosas, nunca se han detenido a pensar seriamente la mayor parte de los ciudadanos. Someter medidas vinculantes, diariamente, al sufragio popular, sería por tanto un disparate. Dos: los referendos colocan a una parte de la población en contra de la otra y alimentan el enfrentamiento civil. Son inevitables en ocasiones excepcionales (Italia, después de la Segunda Guerra, sometió a referéndum la continuación de la monarquía, manchada por su entendimiento con Mussolini; varios países europeos se han pronunciado referendariamente sobre una Constitución europea); pero no valen como instrumento regular de gobierno. Los partidos, por malos que sean, son mejores. Esto no tiene nada que ver con lo digital, sino con la naturaleza de la política y la propia naturaleza humana. Es más: si pintan bastos y junto a los periódicos desaparecen los partidos, no vendrá el reino de la libertad sino que lo hará Leviatán, no conocemos aún bajo qué trazas. Si con barba y bigote, o barba sin bigote, o bigote sin barba, o rasurado a navaja.

¿Y las nuevas formas de libertad que Internet ha impulsado? Aquí hay que decir que sí, que hay hechos que avalan la afirmación de que Internet es peculiarmente apto al debilitamiento de los regímenes dictatoriales en determinadas circunstancias. En este caso, el factor tecnológico opera directamente, según un mecanismo causa/efecto. A diferencia de una imprenta domiciliada en unos hangares industriales, las fuentes nutricias de Internet están repartidas por todo el mundo y son difíciles de localizar. No basta una partida de policías para echar el sello al salidero de donde mana materialmente la información. Se comprobó el extremo, dramáticamente, durante la Primavera Árabe, que la vieja maquinaria del poder instalado no supo sofocar a tiempo. También fue decisiva Al-Yazira (más decisiva aún, según Brock), y por motivos de la misma naturaleza: es fácil cerrar Prado del Rey o sus equivalentes, no una televisión por satélite con terminales en varios países. La Primavera Árabe fue una revolución. Pero Internet ha hecho también contribuciones notables a la libertad de información en democracias proclives al cierre oligárquico entre la prensa, la Administración y la gran industria. Nos suministra un ejemplo notabilísimo el desastre nuclear de Fukushima. YouTube rompió el sigilo oficial y se atrevió a retransmitir imágenes que comprometían al Gobierno y al sector de la energía. Y es que el número y la dispersión complican mucho las tareas tutelares de Leviatán. Precisamente porque Internet se extiende a la manera de una colonia de madréporas, y no de arriba abajo, no basta un golpe certero, un solo impacto, para desarmarlo. George Brock aporta una noticia graciosa en el segundo capítulo de su libro. La Gazette de France no consideró adecuado, o prudente o decoroso, consignar la toma de la Bastilla. Evidentemente, la cautela fue inútil, entre otras cosas porque lo colporteurs no cesaban de vocear la gran nueva en las calles de París. El bloguero que le suelta una fresca al ministro del Interior o el tipo que cuelga fotografías con escenas que desmienten la versión oficial de un hecho, son el equivalente de los colporteurs franceses de finales del XVIII.

¿Y las nuevas formas de libertad que Internet ha impulsado? Aquí hay que decir que sí, que hay hechos que avalan la afirmación de que Internet es peculiarmente apto al debilitamiento de los regímenes dictatoriales en determinadas circunstancias. En este caso, el factor tecnológico opera directamente, según un mecanismo causa/efecto. A diferencia de una imprenta domiciliada en unos hangares industriales, las fuentes nutricias de Internet están repartidas por todo el mundo y son difíciles de localizar. No basta una partida de policías para echar el sello al salidero de donde mana materialmente la información. Se comprobó el extremo, dramáticamente, durante la Primavera Árabe, que la vieja maquinaria del poder instalado no supo sofocar a tiempo. También fue decisiva Al-Yazira (más decisiva aún, según Brock), y por motivos de la misma naturaleza: es fácil cerrar Prado del Rey o sus equivalentes, no una televisión por satélite con terminales en varios países. La Primavera Árabe fue una revolución. Pero Internet ha hecho también contribuciones notables a la libertad de información en democracias proclives al cierre oligárquico entre la prensa, la Administración y la gran industria. Nos suministra un ejemplo notabilísimo el desastre nuclear de Fukushima. YouTube rompió el sigilo oficial y se atrevió a retransmitir imágenes que comprometían al Gobierno y al sector de la energía. Y es que el número y la dispersión complican mucho las tareas tutelares de Leviatán. Precisamente porque Internet se extiende a la manera de una colonia de madréporas, y no de arriba abajo, no basta un golpe certero, un solo impacto, para desarmarlo. George Brock aporta una noticia graciosa en el segundo capítulo de su libro. La Gazette de France no consideró adecuado, o prudente o decoroso, consignar la toma de la Bastilla. Evidentemente, la cautela fue inútil, entre otras cosas porque lo colporteurs no cesaban de vocear la gran nueva en las calles de París. El bloguero que le suelta una fresca al ministro del Interior o el tipo que cuelga fotografías con escenas que desmienten la versión oficial de un hecho, son el equivalente de los colporteurs franceses de finales del XVIII.

Ahora, la de arena, de más bulto y peso, en mi opinión, que la de cal. Robin Hood luce estupendo en las baladas populares, pero fueron los grandes señores y después las ciudades los realmente decisivos en la contención del poder real. Quiere esto decir que el justiciero suelto, por temible que sea, suele serlo mucho menos que una organización. En el mundo contemporáneo, el periodista independiente necesita protección para que no se lo coman con patatas, y esa protección le viene dada casi siempre por una gran cabecera. Esta no tiene por qué responder al formato papel. Ahora bien, ha de ser opulenta, influyente, intimidante, y si no es ni opulenta, ni influyente, ni intimidante, el periodista, quitando tal cual ocasión, se quedará bailando con la más fea, sobre todo cuando, como suele ocurrir en los villorrios y pequeñas circunscripciones, al poderoso le basta con levantar la voz para meter en cintura a cualquier bicho viviente que se mueva por los alrededores.

Segunda paletada de arena: el Gran Hermano habría saludado con júbilo un sistema que permite anillar al internauta y seguir sus movimientos, hábitos nutricios, volátiles y de apareamiento. Incluso en las democracias de larga data se están verificando desarrollos muy preocupantes. Es cosa averiguada y escandalosa que Google, Facebook, Twitter y otros se dedican a traspasar, masivamente, información sobre los usuarios a las empresas. Aún peor: la información llega a los gobiernos, deseosos de perfeccionar sus labores de policía o de completar el perfil del votante. En un artículo reciente, Alice E. Marwick («How Your Data are Being Deeply Mined», The New York Review of Books, 9 de enero de 2014), explica cómo se utilizaron durante la campaña de Obama datos comprados a la compañía FourthWallMedia. El objetivo era identificar los hábitos televisivos en cada hogar del Estado de Ohio y elegir la hora más propicia para que el presidente se introdujera en la pantalla y desgranase las bondades de su programa electoral. Un paso ulterior y evidente consiste en adaptar los mensajes a audiencias cuyo retrato robot se ha obtenido superponiendo pautas de consumo, sesgo ideológico o incluso inclinación sexual, rasgos fácilmente extraíbles de los itinerarios dibujados por el internauta en la red. Conforme a la teoría clásica de la democracia, los candidatos lanzan ideas y los votantes las premian o castigan a través del sufragio. El modelo reviste carácter dialógico: el político intenta persuadir al votante y éste decide si aquél lo ha conseguido o no. Ahora empiezan a consolidarse prácticas que responden más al márketing en la acepción corriente de la palabra. El político adivina qué mercancías prefiere el votante y las despliega sobre un top manta virtual. Se concibe al ciudadano como consumidor, no como interlocutor. La deriva, claramente, no pinta bien.

Pese a que los Assange, los Manning, los Snowden le hayan hecho un agujero a la Administración, lo normal es que, en el largo plazo, el pulso lo gane la Administración, infinitamente mejor pertrechada en hombres, dinero, y know-how. ¿Cómo evitar un desenlace tristísimo para la libertad? Mediante las garantías constitucionales en sentido estricto, y una robusta conciencia civil en sentido laxo. Y también un buen periodismo. No importa el soporte. Lo principal es que sea bueno.