Dinerario o monetario, el poder hoy es esencialmente bancario. No en vano, Marx calificó alguna vez el mundo de las altas finanzas como el «Vaticano» del capitalismo. O como dijo un banquero: «Hago el trabajo de Dios. En el nombre del Dólar, y del Euro, y de la Libra, y del Franco Suizo, y del Yen».

Fue jueves el 24 de octubre de 1929, la fecha en que se inició el derrumbamiento de las acciones que provocó el crack de Wall Street, el peor pánico bancario de que se tenga memoria. Y el 15 de septiembre de 2008, día de la caída de Lehman Brothers, la mayor bancarrota en la historia del mundo, ¿no debería figurar en los anales como el más negro de los lunes negros? ¿Incluso más negro que tantos otros martes, miércoles, jueves y viernes? Porque si hasta ahora no hubo un «sábado negro» o un «domingo negro», es sólo porque esos días los mercados no operan. Cuando cierra Tokio, abren París, Londres, Fráncfort, Zúrich; y unas horas después, en la Bolsa de Valores de Nueva York vuelve a sonar su wagneriano timbre.

De la desesperación de aquellos inversores que allá por 1930 se arrojaban al vacío desde lo alto de sus oficinas al ver sus fortunas convertidas en papel mojado, a la imperturbable eficiencia con que algunos ejecutivos vieron en los últimos años multiplicarse sus primas al llevar exitosamente sus empresas a la quiebra; del teletipo que imprimía los vaivenes de las cotizaciones bursátiles en una larga tira de papel a las transferencias electrónicas que convierten a todas las monedas en un dinero megabyte único, global e invisible, es mucho lo que ha cambiado en el mundo de las finanzas.

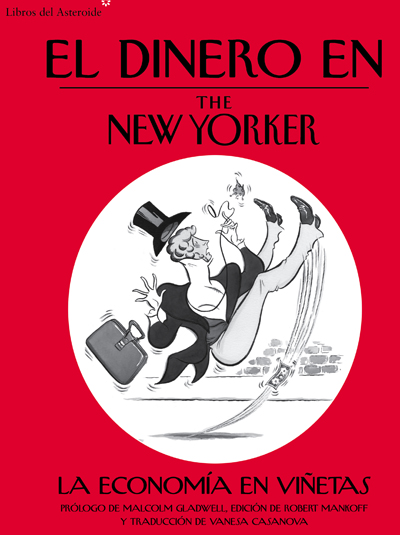

De la naturaleza de estos cambios y de los up & down de la economía del último siglo dan cuenta las viñetas reunidas en El dinero en The New Yorker, una exquisita compilación preparada por Robert Mankoff, dibujante y editor de viñetas de la mítica revista. El volumen –que agrupa el trabajo de un centenar de historietistas, a cual más talentoso– se abre con una serie de dibujos publicados hacia 1925, durante el apogeo previo a la Gran Depresión, y llega hasta la crisis financiera de 2008. Como es de esperar, hay tropos caricaturescos que se repiten: la secretaria y su jefe (en tiempo de vacas flacas, después del crack del 29, una secretaria hace su informe: «El señor John Rockefeller Jr. ha llamado esta mañana, pero se había equivocado de número»; Perry Barlow, años treinta); el empresario que reconviene a uno de sus empleados («Mírelo de este modo, Simpson. Si usted pide un aumento de sueldo, está pidiendo a nuestros accionistas que reduzcan sus beneficios»; Richard Deker, años cuarenta); la reunión de junta directiva (es un presidente el que habla y dice: «Resumiendo: no hemos tenido una huelga en diez años, así que les hemos estado pagando demasiado»; Whitney Darrow Jr., años cincuenta); el prestamista y su cliente («Es a las personas como usted, señor Evers, que viven constantemente por encima de sus posibilidades y no dejan de endeudarse, a las que nuestro sector les estará eternamente agradecido»; Barney Tobey, años setenta).

Como signo de la época, el tópico de la falta de escrúpulos de banqueros y corredores de Bolsa reaparece en varias viñetas del período 2000-2009. En un dibujo de William Hamilton, un grupo de empresarios se da ánimos como si fuera un equipo de fútbol: «Bueno, chicos. Allá vamos, a ganar cuatrocientas veces más que nuestros empleados». En la misma tónica, Mick Stevens dibuja un consejo de administración en el que quien lleva la voz cantante se justifica del siguiente modo: «Yo también odio ser un cabrón codicioso, pero somos responsables ante nuestros accionistas». En una viñeta de Alex Gregory, un bróker sentado a la barra de un bar, fumando y bebiéndose un Martini, suspira con desazón: «Quiero que me devuelvan mi burbuja». En otra pieza del mismo autor, el personaje que encabeza el consejo espeta a sus miembros con total parsimonia: «Cerremos los ojos, tapémonos los oídos y la persona que se haya llevado los cuatrocientos veintiocho millones de dólares los devuelve». Aunque quizá sea una pieza de Robert Mankoff la que mejor resume el modo en que la codicia desmedida del establishment financiero terminó por generar una situación en la que nunca antes tan pocos habían podido hacer tanto contra tantos. En un cóctel, un hombre y una mujer conversan, copa en mano: «Cierto, limitar los salarios en Wall Street podría limitar el talento disponible, pero pensándolo bien, si les da por tener más talento van a arruinarnos a todos».

Como signo de la época, el tópico de la falta de escrúpulos de banqueros y corredores de Bolsa reaparece en varias viñetas del período 2000-2009. En un dibujo de William Hamilton, un grupo de empresarios se da ánimos como si fuera un equipo de fútbol: «Bueno, chicos. Allá vamos, a ganar cuatrocientas veces más que nuestros empleados». En la misma tónica, Mick Stevens dibuja un consejo de administración en el que quien lleva la voz cantante se justifica del siguiente modo: «Yo también odio ser un cabrón codicioso, pero somos responsables ante nuestros accionistas». En una viñeta de Alex Gregory, un bróker sentado a la barra de un bar, fumando y bebiéndose un Martini, suspira con desazón: «Quiero que me devuelvan mi burbuja». En otra pieza del mismo autor, el personaje que encabeza el consejo espeta a sus miembros con total parsimonia: «Cerremos los ojos, tapémonos los oídos y la persona que se haya llevado los cuatrocientos veintiocho millones de dólares los devuelve». Aunque quizá sea una pieza de Robert Mankoff la que mejor resume el modo en que la codicia desmedida del establishment financiero terminó por generar una situación en la que nunca antes tan pocos habían podido hacer tanto contra tantos. En un cóctel, un hombre y una mujer conversan, copa en mano: «Cierto, limitar los salarios en Wall Street podría limitar el talento disponible, pero pensándolo bien, si les da por tener más talento van a arruinarnos a todos».

Frente a la hecatombe de desfalcos, quiebras y «rescates nacionales» que desataron la crisis económica global (WorldCom, Enron, Bernard Madoff, Long-Term Capital Management, Bear Stearns, Fannie Mae y Freddie Mac, Lehman Brothers, AIG, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs y un multimillonario etcétera), lo primero que salta a la vista es que la corrupción ya no puede entenderse como una disfuncionalidad, sino como algo inherente al modelo. Frente a la coartada de que la debacle se habría debido a algunas «manzanas podridas» en la cesta del mundo corporativo, vale decir que hay frutos capaces de pudrir el árbol entero hasta sus raíces. Después de todo, ¿no hubo gobiernos que convalidaron esas maniobras fraudulentas al socializar las deudas y los riesgos? Ese «neoliberalismo de Estado», ese retorno de un keynesianismo reprimido destinado a rescatar a las clases altas, ¿desmiente acaso la existencia de un pacto espurio entre la oligarquía financiera y la corporación política? Lo que se conoce como «riesgo moral», ¿es diferente de una carta blanca para que los bancos procedan a sabiendas de que los efectos adversos de sus prácticas caerán sobre los hombros de otros? Que se le diga «paracaídas de oro» a la jugosa indemnización que recibe un ejecutivo por colaborar en la bancarrota de su empresa, ¿no se condice con la certeza de que lo último que se desmorona de una pirámide es la cúspide?

Y claro que fue pour la galerie la queja de la canciller alemana Angela Merkel cuando afirmó, en septiembre de 2009, que «no debería permitirse que ningún banco llegara a ser tan grande como para poder chantajear a gobiernos», cuando la quiebra de Lehman Brothers había dejado ver, un año antes, que existen en el mundo instituciones financieras «Demasiado Grandes Para Quebrar», algunas de las cuales todavía hoy siguen izando la azotea de sus estructuras mastodónticas.

Laissez faire, mon amour, laissez passer

Con Memorial del engaño (Alfaguara, Madrid, 2014), el mexicano Jorge Volpi ha escrito lo más parecido a una síntesis literaria del maremágnum especulativo que hizo crisis a finales de 2008 y puso al sistema financiero internacional al borde del abismo. Echando mano del viejo truco del manuscrito apócrifo, el texto simula ser la autobiografía de J. Volpi, un corredor de Bolsa de prominente carrera en Wall Street, que durante años trabaja para algunos de sus peces gordos y al final decide abrir su propio fondo de inversión, desde donde pergeña una serie de multimillonarias estafas. La homonimia entre autor y personaje, sólo relativizada por la inicial del nombre, extiende el dominio de la ficción hasta el paratexto, ya que quien firma el libro (sin que esto vaya en desmedro del sacrosanto copyright) es el propio personaje. Así, son los datos biográficos de este último los que se consignan en la solapa, donde se incluyen comentarios de lectores de una supuesta edición original en inglés, entre los que aparece citado Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario Internacional, cuyo resonado escándalo sexual es tema de Karnaval (2013), novela de Juan Francisco Ferré que explora el mismo imaginario neocapitalista de poder, dinero y excesos.

Acorde con este simulacro de veracidad ficcional, en la contracubierta del libro se resume no tanto su argumento como el derrotero que sigue su protagonista. Entre otras cosas, se mencionan la fuga de Volpi (emprendida dos días después de la quiebra de Lehman Brothers) y los cargos judiciales que pesan sobre él debido a un desfalco cercano a los quince mil millones de dólares («cifra considerablemente menor a los sesenta y cinco mil millones defraudados por Bernard Madoff», nos aclara el prologuista). Si a esto se suman las fotografías que a lo largo de la novela hacen las veces de álbum familiar, y las que contribuyen a dar mayor verosimilitud, cuando se trata de imágenes de archivo, es fácil advertir que lo que se busca es vender al lector desprevenido algo del humo que el personaje sabe vender a sus estafados clientes.

En tanto que «novela americana», Memorial del engaño actualiza el arquetipo que encarna el hombre de negocios en la literatura estadounidense, sobre el cual han escrito autores tan dispares como Theodore Dreiser, Francis Scott Fitzgerald, Sinclair Lewis, William Gaddis, E. L. Doctorow, Tom Wolfe o Don DeLillo. Y mientras que la imagen de cubierta –en la que la irrupción de un enorme caballo de Troya, empapelado con un billete de cien dólares ampliado decenas de veces, pilla por sorpresa a un hombrecillo calvo– puede ser visto como una metáfora de lo habituales que parecen haberse vuelto, incluso en el mundo de las altas finanzas, las «conspiraciones a la luz del díaEl concepto es definido por Alexandre Koyré en su ensayo Reflexiones sobre la mentira: «Una conspiración a la luz del día –forma nueva y curiosa de la agrupación destinada a la acción, propia de la época democrática, de la época de la civilización de masas–, no está rodeada de amenazas y no tiene entonces necesidad de disimularse; muy al contrario, como está obligada a actuar sobre las masas, a ganárselas, a englobarlas y también a organizarlas, tiene necesidad de aparecer a la luz del día, y aun de que esta luz se concentre en ella misma y sobre todo en sus jefes». Alexandre Koyré, Reflexiones sobre la mentira, Buenos Aires, Leviatán, 2009, p. 57., el que sí se mantiene oculto es este «zorro» de Wall Street (del italiano volpe) en alguna de esas islas donde el dinero se lava entre arrecifes de coral y pececitos de colores. Prófugo de la justicia y de Interpol, Volpi es una suerte de asilado político en la Madre Patria Extraterritorial, esa telaraña de paraísos fiscales de la que forman parte, por ejemplo, las Islas Vírgenes británicas, un archipiélago con menos de veinticinco mil habitantes en el que se hallan radicadas unas ochenta mil empresas, lo que debería figurar en el Libro Guinness de los Récords, en la categoría de «pleno empleo», considerando que la cuenta da nada menos que ¡0,31 lugareño por empresa!Los mal llamados «paraísos fiscales» –expresión que, al parecer, proviene de una confusión entre su nombre en inglés, tax haven [refugio fiscal], y la palabra heaven [paraíso]–, son objeto de una rigurosa investigación en Nicholas Shaxson, Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, trad. de Lilia Mosconi, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014.

En tanto que «novela americana», Memorial del engaño actualiza el arquetipo que encarna el hombre de negocios en la literatura estadounidense, sobre el cual han escrito autores tan dispares como Theodore Dreiser, Francis Scott Fitzgerald, Sinclair Lewis, William Gaddis, E. L. Doctorow, Tom Wolfe o Don DeLillo. Y mientras que la imagen de cubierta –en la que la irrupción de un enorme caballo de Troya, empapelado con un billete de cien dólares ampliado decenas de veces, pilla por sorpresa a un hombrecillo calvo– puede ser visto como una metáfora de lo habituales que parecen haberse vuelto, incluso en el mundo de las altas finanzas, las «conspiraciones a la luz del díaEl concepto es definido por Alexandre Koyré en su ensayo Reflexiones sobre la mentira: «Una conspiración a la luz del día –forma nueva y curiosa de la agrupación destinada a la acción, propia de la época democrática, de la época de la civilización de masas–, no está rodeada de amenazas y no tiene entonces necesidad de disimularse; muy al contrario, como está obligada a actuar sobre las masas, a ganárselas, a englobarlas y también a organizarlas, tiene necesidad de aparecer a la luz del día, y aun de que esta luz se concentre en ella misma y sobre todo en sus jefes». Alexandre Koyré, Reflexiones sobre la mentira, Buenos Aires, Leviatán, 2009, p. 57., el que sí se mantiene oculto es este «zorro» de Wall Street (del italiano volpe) en alguna de esas islas donde el dinero se lava entre arrecifes de coral y pececitos de colores. Prófugo de la justicia y de Interpol, Volpi es una suerte de asilado político en la Madre Patria Extraterritorial, esa telaraña de paraísos fiscales de la que forman parte, por ejemplo, las Islas Vírgenes británicas, un archipiélago con menos de veinticinco mil habitantes en el que se hallan radicadas unas ochenta mil empresas, lo que debería figurar en el Libro Guinness de los Récords, en la categoría de «pleno empleo», considerando que la cuenta da nada menos que ¡0,31 lugareño por empresa!Los mal llamados «paraísos fiscales» –expresión que, al parecer, proviene de una confusión entre su nombre en inglés, tax haven [refugio fiscal], y la palabra heaven [paraíso]–, son objeto de una rigurosa investigación en Nicholas Shaxson, Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, trad. de Lilia Mosconi, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014.

Autobiografía de un delincuente de guante blanco, Memorial del engaño es también la confesión de un mago retirado que revela sus trucos. En el caso de Volpi, todo es doble: la vida, la moral, la contabilidad, el discurso. Bisexual de armario, infiel con sus parejas, padre hipócrita y carente de amor (sus dos hijos, furiosos con lo que ha hecho, serán quienes paguen los platos rotos al negarse a huir con él), filántropo que se jacta de ser un mecenas de la ópera no tanto por su amor a la música clásica sino por cómo esto le permite lavar su imagen y pagar menos impuestos, Volpi es un nihilista que dice saber de la nada a la que todo conduce. Así lo expresa, por ejemplo, cuando habla de su modus operandi, émulo del que pergeñara el tristemente célebre estafador de origen italiano Carlo Ponzi allá por 1920: las ganancias que obtienen los primeros inversionistas salen del dinero que ellos mismos aportan y/o del que proporcionan otros inversores, y así sucesivamente: «Esa es la naturaleza de los esquemas Ponzi –declara el narrador– y, si se me permite la arrogancia, del universo: las cosas duran hasta que duran. Todo tiende al caos. Y luego se acaba. Es una ley inexorable».

Igualmente doble es el enigma que existe alrededor de la figura de su padre, un economista que en las décadas de 1930 y 1940 trabajó con Harry Dexter White, creador del Banco Mundial y primer director del Fondo Monetario Internacional. Por un lado, su muerte: Noah Volpi cayó de un undécimo piso poco antes del nacimiento de su hijo; por el otro, su pasado político: de adulto, el narrador se entera de que su padre fue acusado, en tiempos de la caza de brujas iniciada por el maccarthismo, de espiar para la Unión Soviética. Esta «mancha» es lo que lo convierte, a los ojos del hijo, en una suerte de contrafigura: mientras que Noah era, si no comunista, un entusiasta seguidor de las políticas reguladoras y estatistas del New Deal, Volpi Jr. se inicia leyendo a Ayn Rand, escritora estadounidense de origen ruso, anticomunista y defensora del «egoísmo racional», para luego pasar a los pilares teóricos del neoliberalismo: Friedrich von Hayek y el premio Nobel Milton Friedman.

Con estos antecedentes, no es extraño que la carrera de Volpi reúna casi todos los ingredientes necesarios para convertirlo en antihéroe. Con el telón de fondo de las sucesivas crisis que marcaron las dos últimas décadas del siglo XX y los inicios del siglo XXI (el crash bursátil de 1987, la crisis del sudeste asiático, la caída de Rusia en 1998, la explosión de la burbuja puntocom), el protagonista va haciendo un recorrido que lo ubica primero en el banco J. P. Morgan, donde participa de la invención de un nuevo tipo de swap que reducía y hasta eliminaba el riesgo de impago (y que «terminaría por convertirse en un arma de destrucción masiva»); luego pasa al fondo de inversión Long-Term Capital Management, donde aprende, entre otras cosas, «cómo ganar quince millones de la nada», y al final decide abrir su propia firma, entre cuyos principales logros menciona los siete millones ganados la mañana del 11 de septiembre de 2001, aprovechando «esos últimos segundos como Nerones frente a Roma».

Según la «teoría del más loco», siempre puede hacerse dinero comprando valores y vendiéndoselos un poco más tarde a alguien todavía «más loco»

La opinión del filósofo Georg Simmel de que es puro sentimentalismo creer que ciertas sumas de dinero pueden estar «manchadas con sangre» –ya que el dinero es abstracto y libre de toda cualidad–, adquiere un sentido diferente al ver que las formas extralegales son intrínsecas y no periféricas en el capitalismo. De ahí que no sea una simple mentira que Volpi diga que su fondo de inversión «era tan pulcro como cualquier otro hedge fund de la época (traduzco: en los límites de la legalidad, sin jamás traspasar la línea roja)». Pero si el dinero, para convertirse en lenguaje expresivo de la literatura, «debe llevar grabada la historia de una adquisición basada en el delito y en la transgresión», como dice Ricardo Piglia a propósito de las novelas de Roberto ArltRicardo Piglia, «Roberto Arlt: la ficción del dinero», Hispamérica, año 3, núm. 7 (julio de 1974), p. 26., ¿qué pasa cuando los límites que definen esa naturaleza transgresiva se vuelven imprecisos?

En un mundo donde cualquier cosa puede ser objeto de especulación financiera –desde los derechos de contaminación de la atmósfera terrestre que se ofrecen como «bonos de emisión», hasta «la cantidad de gemelos que nacerán en Nebraska en 2020», según el mordaz ejemplo aportado por Warren Buffett–, una muestra de cuán dislocado está el sistema financiero es la llamada «teoría del más loco», cuyo significado es que, incluso cuando todo el mundo sabe que lo que ocurre es una locura, siempre puede hacerse dinero comprando valores y vendiéndoselos un poco más tarde a alguien todavía «más loco». Así, el hecho de que las matemáticas del riesgo no ofrezcan garantías, y que la psicología del riesgo dependa ante todo de lo que podría perderse, hace que el carácter ilícito o abusivo de este tipo de prácticas se escude en una fatalidad del dinero: «No fuimos irresponsables. No fuimos rapaces ni ambiciosos. Sólo tuvimos mala suerte», repite Volpi las excusas oídas tras el colapso financiero de 2008, obviamente sin creérselas.

Ahora bien, ¿es útil la novela como herramienta para hablar de temas económicos? ¿Cómo se las arregla para representar el mundo de los negocios, con sus tecnicismos y su repertorio de entelequias? Imbricada con aquello que hace de Memorial del engaño una novela histórica, la vulgata economicista del personaje, por momentos insufrible, es útil para apuntalar el costado satírico del texto (no en vano definido como una «ópera bufa»), al mostrar a J. Volpi como alguien que aún se cree en posición de dar lecciones. Y es merced a la lente satírica a través de la cual el autor observa a estos delincuentes de guante blanco como la inmoralidad y el cinismo del narrador llevan en sí la cuota de veneno que siempre es necesaria para elaborar un antídoto.

Diferente es el caso de El lobo de Wall Street, la autobiografía de Jordan Belfort en la que se basó Martin Scorsese para su película y cuyo modelo atraviesa la novela de Volpi. Traficante de acciones y estafador profesional, Belfort narra en primera persona su meteórico ascenso en el mundo de las finanzas en un texto donde autor y personaje son dos caras del mismo delincuente. A pesar de ello, el libro se presenta como una «reconstrucción satírica» de la codicia y los excesos que estaban a la orden del día en Wall Street en la década de los noventa. Pero, dado que no es un arrepentido el que habla, y dado que quien dice valerse de la sátira es el mismo que la protagoniza, ¿con qué autoridad pretende aleccionarnos? «Tengo la sincera esperanza –escribe Belfort, quien se construye a sí mismo como el personaje de una novela de Bret Easton Ellis, inmerso en una espiral de descontrol que incluye prostitutas que aceptan tarjetas de crédito y «almohadas de cocaína»– de que el relato de mi vida sirva de advertencia para ricos y pobres por igual, para todos los que viven con una cuchara en la nariz y píldoras en el estómago, o para cualquiera que esté pensando en tomar los dones que Dios le dio para malgastarlos». Más aún: El lobo de Wall Street se presenta también como una «historia real», cuando se sabe que nunca nadie llamó a Belfort el «lobo de Wall Street», sino que él adoptó este nombre como título del libro; que su firma, Stratton Oakmont, no era representativa de la típica agencia de corredores de Bolsa, a pesar de que en sus páginas aparece descrita como «una de las más grandes y ciertamente la más audaz de todas las que existieron en la historia de Wall Street», y que ésta ni siquiera se encontraba en Wall Street, sino en Lake Success (Long Island).

Diferente es el caso de El lobo de Wall Street, la autobiografía de Jordan Belfort en la que se basó Martin Scorsese para su película y cuyo modelo atraviesa la novela de Volpi. Traficante de acciones y estafador profesional, Belfort narra en primera persona su meteórico ascenso en el mundo de las finanzas en un texto donde autor y personaje son dos caras del mismo delincuente. A pesar de ello, el libro se presenta como una «reconstrucción satírica» de la codicia y los excesos que estaban a la orden del día en Wall Street en la década de los noventa. Pero, dado que no es un arrepentido el que habla, y dado que quien dice valerse de la sátira es el mismo que la protagoniza, ¿con qué autoridad pretende aleccionarnos? «Tengo la sincera esperanza –escribe Belfort, quien se construye a sí mismo como el personaje de una novela de Bret Easton Ellis, inmerso en una espiral de descontrol que incluye prostitutas que aceptan tarjetas de crédito y «almohadas de cocaína»– de que el relato de mi vida sirva de advertencia para ricos y pobres por igual, para todos los que viven con una cuchara en la nariz y píldoras en el estómago, o para cualquiera que esté pensando en tomar los dones que Dios le dio para malgastarlos». Más aún: El lobo de Wall Street se presenta también como una «historia real», cuando se sabe que nunca nadie llamó a Belfort el «lobo de Wall Street», sino que él adoptó este nombre como título del libro; que su firma, Stratton Oakmont, no era representativa de la típica agencia de corredores de Bolsa, a pesar de que en sus páginas aparece descrita como «una de las más grandes y ciertamente la más audaz de todas las que existieron en la historia de Wall Street», y que ésta ni siquiera se encontraba en Wall Street, sino en Lake Success (Long Island).

Malogrado héroe del «sueño americano» (Belfort vio acortarse su condena a veintidós meses de prisión después de aceptar delatar e incriminar a decenas de colegas y amigos con los que había estado involucrado en maniobras de fraude), su personaje cultiva el patetismo al describir la especulación financiera como una forma de ludopatía y al mostrarse como alguien a quien la situación se le va de las manos. Así como Volpi dice sentirse un «chivo expiatorio» frente a los funcionarios que en vísperas del tsunami financiero de 2008 estaban más preocupados por ver qué traje de baño usarían, Belfort busca limpiar su imagen presentándose como un «Robin Hood que roba a los ricos para darse a sí mismo», según la caracterización que de él habría hecho una periodista de la revista Forbes: «Me refiero a venderles títulos de cinco dólares al uno por ciento de los estadounidenses que son verdaderamente ricos, en lugar de venderles acciones de a centavo (así se les dice cuando cuestan menos de un dólar) al restante noventa y nuevo por ciento», se justifica Belfort al describir sus mercadeos con «bonos basura», en la que tal vez sea la única línea que les dedica en todo el libro a las víctimas de sus estafas, y que no eran, desde luego, únicamente ricachones.

Edad de oro del neoliberalismo, la década de los noventa es clave para entender las causas de la crisis económica global, y El lobo de Wall Street puede ser visto como un testimonio de eso que su autor llama la «era del yuppie»: una época en la que «Wall Street estaba en plena fase ascendente y escupía nuevos millonarios a docenas», en la que «el dinero era barato» y «computadoras veloces como el rayo aparecían en todos los escritorios». ¿Y por qué entonces el dinero era barato? La respuesta reside en el «apalancamiento», es decir, en cómo los bancos hacían crecer exponencialmente el dinero prestado en relación con el monto total de sus depósitos. «Desde la década de los noventa –escribe David Harvey en El enigma del capital y las crisis del capitalismo–, los bancos elevaron la proporción deuda/depósitos, a menudo prestándose entre sí; el sector bancario se endeudó más que ningún otro sector de la economía. En 2005 la proporción de apalancamiento llegó a un asombroso 30 a 1. […] Parecía como si la comunidad bancaria se hubiera retirado al ático del capitalismo, donde fabricaba montañas de dinero comerciando y apalancándose entre sí sin preocuparse en absoluto por lo que estuviera haciendo el pueblo trabajador que vivía en los sótanos»David Harvey, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, trad, de Juanmari Madariaga, Madrid, Akal, 2012, p. 32..

Síntoma de un estado de cosas que en 1999 sepultaba la ley Glass-Steagall, aprobada en Estados Unidos durante la Gran Depresión, la cual obligaba a que los bancos minoristas se escindieran de los bancos de inversión para que la actividad de casinos de estos últimos no pusiera en riesgo a las instituciones que velan por los depósitos del público general, el apalancamiento fue creciendo a medida que se inventaban instrumentos financieros cada vez más sofisticados que hicieron que resultara imposible evaluar y controlar cada préstamo de manera individual. A esto se sumó la agudización de un proceso de desregulación y apertura que venía desde antes, que hizo que muchas instituciones financieras se permitieran redoblar sus apuestas, permitiendo a sus banqueros embolsarse enormes bonificaciones por asumir riesgos cada vez mayores, sin que los gobiernos ni los bancos centrales hicieran nada por impedírselo. Así se gestaron interminables pirámides de créditos, ingentes nubes de chatarra financiera compuestas de deudas originadas en hipotecas y tarjetas de crédito, lo que dio origen a la burbuja cuya explosión demostró, a finales de 2008, que el capitalismo –entrampado en la utopía del crecimiento exponencial sin fin– no se perpetúa ni funciona si no es sobre bases ficticias cada vez más precarias.

Neoliberalismo de las ruinas

Rectifiquemos a Bertolt Brecht, entonces: «¿Qué delito es robar un banco al lado de fundirlo?» En Capital (trad. de Antonio-Prometeo Moya, Barcelona, Anagrama, 2013), John Lanchester se vale de un título de ajustada ambigüedad para escribir una novela de «vidas cruzadas» sobre el Londres de principios del siglo XXI, en la vena en que John Dos Passos lo hizo sobre la ciudad de Nueva York en Manhattan Transfer (1925). Pero Capital es, ante todo, un texto en el que el protagonista es el dinero: el que no se tiene y se busca, el que se hereda, el que «llueve», el que se presta, el que se malversa, el que se despilfarra, el que se esconde. Su acción transcurre a finales de 2007, poco después del hundimiento del banco británico Northern Rock, sombrío antecedente de lo que vendría después, y llega hasta noviembre de 2008, cuando el desplome de Lehman Brothers aún era noticia en la prensa. A diferencia de Memorial del engaño, el mundo de las finanzas no es aquí tema excluyente, más allá de la importancia que tiene en sus páginas el personaje de Roger Yount, un joven financiero que trabaja en un banco de inversión sobre el que circulan rumores no del todo halagüeños.

El escenario de la novela es una calle llamada Pepys Road, ubicada en un barrio que ha visto subir los precios de sus casas como la espuma en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. Pero no es la comodidad burguesa de un vecindario del sur de Londres lo que le interesa contar a Lanchester, sino las vidas de un buen número de personajes entre los que existen diferencias socioculturales, económicas y religiosas. Así, además de Yount y su familia, está Petunia Howe, una anciana que se resigna a esperar su muerte con dignidad, después de saber por su médico que tiene un tumor en el cerebro; los Kamal, una familia musulmana de origen paquistaní que es dueña de una tienda al final de la calle; Freddy Kamo, un joven futbolista senegalés que de golpe se encuentra viviendo en un lujoso apartamento para jugadores de la Premier League; Quentina Mkfesi, una refugiada política de Zimbabue que trabaja como agente de tránsito y suele buscar en la zona automóviles que hayan cometido alguna infracción; Zbigniew, un albañil polaco que hace trabajos de reparaciones en el barrio, entre otros. ¿Y qué es lo que une a todos estos personajes? Más allá de los cruces que posibilita Pepys Road, suerte de microcosmos de la metrópolis, a sus residentes han estado llegándoles por correo fotos de sus propias casas acompañadas de un extraño mensaje: «Queremos lo que usted tiene». Así, lo que al principio pasa por publicidad viral de una agencia inmobiliaria, va adquiriendo el cariz de una campaña de hostigamiento –con filmaciones incluidas–, lo que anima a los vecinos a presentar una denuncia. Pero lejos del suspense que un acoso de estas características produce tanto en Carretera perdida (1997), la película de David Lynch, como en Caché (2005), la cinta de Michael Haneke, la subtrama policíaca que allí se abre no aporta el thriller que promete, ni siquiera cuando la pesquisa se abre a derivaciones que la conectan con la amenaza terrorista y sus paranoias.

Más allá de esto, Capital es eficaz en su propósito de reflejar un clima de época, y su narrador omnisciente sabe aportar gracia a unos personajes que componen, todos juntos, una comedia humana a lo Balzac que se desarrolla a lo largo de seiscientas páginas. En este sentido, la luz irónica que el narrador proyecta sobre sus criaturas se intensifica sobre todo en el caso de Arabella, la mujer de Yount, quien sólo piensa en ir de compras y redecorar su casa con la conciencia de no formar parte del grupo de personas «desconsideradamente ricas que se lo podían permitir todo», pero sí a esa «minoría privilegiada que conocía el valor del dinero y se podía permitir lo que deseaba». Lejos de alarmarse por cómo la brecha entre ricos y muy ricos también ha ido ensanchándose en los últimos tiempos («Una nueva lucha de clases: los que tienen frente a los que tienen más», titulaba The New York Times hace algunos años), Arabella mide el dinero no por las cosas que puede adquirir con él, sino por lo que valen (simbólicamente) cuando son las más caras. De ahí que ella sea capaz de comprarse «media zapatería» y obsequiarle con dos pares de zapatos a Matya, la niñera de sus hijos, quien ve en su gesto una suerte de desbordamiento, como si «el dinero no existiera; como si las cosas no costaran nada».

Más allá de esto, Capital es eficaz en su propósito de reflejar un clima de época, y su narrador omnisciente sabe aportar gracia a unos personajes que componen, todos juntos, una comedia humana a lo Balzac que se desarrolla a lo largo de seiscientas páginas. En este sentido, la luz irónica que el narrador proyecta sobre sus criaturas se intensifica sobre todo en el caso de Arabella, la mujer de Yount, quien sólo piensa en ir de compras y redecorar su casa con la conciencia de no formar parte del grupo de personas «desconsideradamente ricas que se lo podían permitir todo», pero sí a esa «minoría privilegiada que conocía el valor del dinero y se podía permitir lo que deseaba». Lejos de alarmarse por cómo la brecha entre ricos y muy ricos también ha ido ensanchándose en los últimos tiempos («Una nueva lucha de clases: los que tienen frente a los que tienen más», titulaba The New York Times hace algunos años), Arabella mide el dinero no por las cosas que puede adquirir con él, sino por lo que valen (simbólicamente) cuando son las más caras. De ahí que ella sea capaz de comprarse «media zapatería» y obsequiarle con dos pares de zapatos a Matya, la niñera de sus hijos, quien ve en su gesto una suerte de desbordamiento, como si «el dinero no existiera; como si las cosas no costaran nada».

El autor –quien, además de novelista, es periodista especializado en temas económicos– comenzó a escribir Capital en 2006 y la interrumpió cuando sobrevino el crack para dedicarse a un libro de ensayo sobre la crisis. Titulado ¡Huy! Por qué todo el mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar (2010), su escritura le permitió a Lanchester purgar su novela de detalles sobre asuntos financieros: «La explicación mata a la ficción. No se puede tener a personajes hablando, página tras página, sobre los credit default swaps», opinaba el autor en una entrevista. Según esta lógica, no habría novela más diferente a Capital que Memorial del engaño, libro donde abundan las minucias económicas y la información sobre el mundo de la banca. Pero, ¿cuáles son los riesgos ensayísticos a los que puede verse expuesto un texto literario? Lo que hace eficaz a una novela de ideas es su dramaturgia conceptual, la forma en que el «discurseo» logra integrarse en la acción, y cierto equilibrio entre la dimensión narrativa y lo que discurren sus personajes. Una justificación que tiene Lanchester para evitar el derrape explicativo es que Yount, como tantos otros en la City de Londres, parece no advertir el desastre que se avecina. Ni siquiera cuando ve evaporarse su bonificación navideña por las pérdidas que su banco tuvo con los créditos subprime, o después de conocer la noticia del hundimiento de Bear Stearns en Estados Unidos, él es capaz de entender lo que sucede. A diferencia de su segundo, Mark, personaje sin escrúpulos y maquinador para quien la City es «uno de los pocos lugares donde se pone en tela de juicio la tiranía de lo mediocre», Yount es un banquero «honesto», alguien que simplemente hace su trabajo, engranaje de una maquinaria que lo excede. En este sentido, la decisión de Lanchester de contar los prolegómenos de la crisis desde el punto de vista de un especulador que termina siendo víctima del sistema que él mismo ayuda a reproducir, puede parecer ambiguo desde un punto de vista moral, a pesar de que hubo miembros de las clases acomodadas que tampoco salieron indemnes.

Pero las burbujas no explotan igual para todos. Y está claro que la que explotó en 2008 (burbuja del crédito, burbuja de la deuda, burbuja del precio de los activos, burbuja inmobiliaria: todo en una) diseminó con creces la radioactividad del neoliberalismo. España no ha sido la excepción, claro. Así lo demuestran no sólo los indicadores económicos, sino también el peso que ha adquirido el tema de la crisis en la literatura que está escribiéndose hoy en la península. Entre lo más interesante de este corpus en progreso, donde las posibilidades expresivas del realismo hunden sus raíces en un presente histórico que no supone tanto un enigma a resolver sino un escenario privilegiado para la ficción, está La trabajadora, tercera novela de Elvira Navarro. Su protagonista es una joven escritora que a duras penas logra ganarse la vida como correctora de textos para un grupo editorial que viene retrasando los pagos durante meses. Tras verse convertida en colaboradora externa y sufrir, al igual que otros de sus compañeros, un recorte salarial, Elisa se muda a las afueras de Madrid, a un apartamento que comparte, por razones de estricta necesidad, con una extraña mujer que conoce por medio de un amigo.

A diferencia de otras novelas en que la crisis es contada desde la perspectiva de quien es despedido de su trabajo o ve naufragar su negocio –como Democracia (2012), de Pablo Gutiérrez, o En la orilla (2013), de Rafael Chirbes–, Navarro se concentra en la precarización laboral y en lo dramático que puede ser para alguien mantenerse a flote en la clase media. Flexibilización laboral, tercerización, subcontratación: el neoliberalismo ha reinventado los modos de explotación, haciéndolos más aceptables para los propios explotados, y el precio para la supervivencia los trabajadores se lo cobran hoy cada vez más a su salud mental, a sus modos de sentir y de crear sociabilidad. La crisis, como experiencia subjetiva, agita tanto en Elisa como en Susana, su inquilina, el fantasma de no conseguir «hacerse una vida» mediante el trabajo. Y la relación distante que al principio se da entre ambas, motivada por lo esquiva que se muestra Susana a hablar de lo que hace y de su pasado, cambia a medida que el historial psiquiátrico de cada una va aflorando en la charla. Porque son dos «raras», dos mujeres que conocen el miedo de sentirse «al borde del desmoronamiento» (Elisa, por haber sufrido ataques de pánico; Susana, por episodios psicóticos que le valieron ser ingresada en el pasado), la solidaridad entre ellas se vuelve posible una vez que superan los escrúpulos. Sin ir más lejos, con respecto al relato de la «locura» de Susana –que Elisa transcribe en la truculenta pieza literaria que abre la novela–, sobre sus estrambóticas búsquedas sexuales a través de avisos clasificados en periódicos, nunca queda claro si lo que su inquilina le cuenta es algo que realmente ocurrió o fruto de una mente fabuladora.

A diferencia de otras novelas en que la crisis es contada desde la perspectiva de quien es despedido de su trabajo o ve naufragar su negocio –como Democracia (2012), de Pablo Gutiérrez, o En la orilla (2013), de Rafael Chirbes–, Navarro se concentra en la precarización laboral y en lo dramático que puede ser para alguien mantenerse a flote en la clase media. Flexibilización laboral, tercerización, subcontratación: el neoliberalismo ha reinventado los modos de explotación, haciéndolos más aceptables para los propios explotados, y el precio para la supervivencia los trabajadores se lo cobran hoy cada vez más a su salud mental, a sus modos de sentir y de crear sociabilidad. La crisis, como experiencia subjetiva, agita tanto en Elisa como en Susana, su inquilina, el fantasma de no conseguir «hacerse una vida» mediante el trabajo. Y la relación distante que al principio se da entre ambas, motivada por lo esquiva que se muestra Susana a hablar de lo que hace y de su pasado, cambia a medida que el historial psiquiátrico de cada una va aflorando en la charla. Porque son dos «raras», dos mujeres que conocen el miedo de sentirse «al borde del desmoronamiento» (Elisa, por haber sufrido ataques de pánico; Susana, por episodios psicóticos que le valieron ser ingresada en el pasado), la solidaridad entre ellas se vuelve posible una vez que superan los escrúpulos. Sin ir más lejos, con respecto al relato de la «locura» de Susana –que Elisa transcribe en la truculenta pieza literaria que abre la novela–, sobre sus estrambóticas búsquedas sexuales a través de avisos clasificados en periódicos, nunca queda claro si lo que su inquilina le cuenta es algo que realmente ocurrió o fruto de una mente fabuladora.

La literatura, en el caso de Elisa, y la afición artística, en el caso de Susana –quien consigue exponer en un bar una serie de mapas intervenidos de los barrios de Madrid que borronea en sus ratos libres–, funcionan como intentos de autocuración que son, a su vez, formas de encuadrar sus patologías. «¿Cómo puede un ser humano desarrollar un relato de su identidad e historia vital –se pregunta Richard Sennett en La corrosión del carácter– en una sociedad compuesta de episodios y fragmentos? Las condiciones de la nueva economía se alimentan de una experiencia que va a la deriva en el tiempo, de un lugar a otro, de un empleo a otro»Richard Sennett, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, trad. de Daniel Najmías, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 25.. Esto es justamente por lo que ha pasado Susana, en su reciente autoexilio en Holanda, donde llegó a trabajar de «ayudanta en una guardería, camarera, profesora particular de español, guardesa, niñera, pinche de cocina» (ahora lo hace como teleoperadora). Elisa, por su parte, consciente de lo engañosa que es su «libertad» como trabajadora freelance, escribe a su psiquiatra un texto en el que enumera sus «males laborales» y se ilusiona: «Me gustaría que me pagaran lo que me deben, que subieran las tarifas de corrección, que no me sobrecargaran de trabajo, que por el número de horas que corrijo (son muchas aunque pierda el tiempo) pudiera pagar tranquilamente un apartamento para mí sola».

La trabajadora parece escrita a la luz de la «corrosión del carácter» de la que habla Sennett en su ensayo, un mal que describe los efectos psíquicos que entraña muchas veces hacerse con una identidad laboral en un mundo donde el «capitalismo flexible» engendra desorden sin liberarnos de las restricciones. En un mercado en el que se ha vuelto habitual que un trabajador se resigne a reducirse el salario y empeorar sus condiciones de trabajo al creer estar en la situación de alguien que aún no ha perdido el empleo, hay escaso margen para las reclamaciones. De ahí que a Elisa no le sorprenda demasiado, después de leer un día en el periódico la noticia de que su grupo editorial está a punto de declararse en concurso de acreedores, que no haya en sus oficinas el más mínimo tumulto, ninguna pancarta en señal de protesta. Más inquietantes le resultan los encontronazos que tiene con un camión conducido por unos muchachos gitanos que recogen cartones en la calle y se divierten gritando a las mujeres. Lejos de cualquier prejuicio xenófobo, Elisa suele cruzárselos en sus paseos nocturnos por zonas más o menos marginales, en los que asoma en ella una curiosidad etnográfica. En esa exploración de los suburbios de un Madrid fantasmagóricamente neoliberal, donde tanto extranjeros como familias desahuciadas habitan casas a medio construir y edificaciones del Ayuntamiento «cuya ocupación se permite porque ni siquiera había presupuesto para mantenerlas», lo que resulta perturbador no es la presencia de extranjeros (que otros podrían ver como una amenaza para los trabajadores locales), sino un paisaje urbano que aúna los signos inequívocos de una crisis brutal con la presencia humana, demasiado humana, de los excluidos.

Patricio Lenard es secretario de redacción de la revista Otra Parte y editor general del sitio de reseñas Otra Parte Semanal.