La primera persona que leyó a Montaigne en Inglaterra fue seguramente «Un Inglese Italianato» que llevaba por nombre John Florio y no tenía pudor en aceptarse –con burla de sí mismo– como «un Diavolo incarnato». A Florio, hijo de un protestante huido de Italia y establecido en el país donde reinaba la anticatólica Isabel I, se lo empezó a conocer desde que Frances Yates le dedicó en 1934 un estudio biográfico en tanto que compañero de Giordano Bruno en los afanes herméticos, espía tal vez al servicio de la embajada de Francia en Londres y «el brillante maestro de quien los isabelinos aprendieron el italiano, ya fuese por su instrucción personal o a través de sus fascinantes libros de texto»Frances A. Yates, Ensayos reunidos, II. Renacimiento y reforma: la contribución italiana, trad. de Tomás Segovia, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1991.. Amigo personal de Ben Jonson, tutor del conde de Southampton, al que Shakespeare dedicó poemas en 1593 y 1594, Florio interesa especialmente por ser el primer traductor en cualquier lengua de los Essais completos (tras la versión parcial al italiano de Girolamo Naselli publicada en Ferrara, viviendo aún Montaigne, en 1590) y por su conexión con Shakespeare, que pudo haberlo tratado a través de Jonson, y que, como más adelante se especifica, leyó sin duda su traducción del escritor francés, aparecida en Inglaterra en 1603; la misma Yates especuló con que la información topográfica de las ciudades italianas que aparecen en la obra shakespeareana podría proceder oralmente de aquél. Personaje muy colorido del Renacimiento europeo, Florio fue un escritor erudito pero antojadizo que se sintió atraído por el «ingenio francés, agitado, ligero y extravagante» de Montaigne, cuyo estilo literario define –en la nota previa llena de encantadora arrogancia con la que presenta al «lector cortés» su traducción– como «inconexo, quebrado y callejeante», quizá la primera descripción impresa y una de las más perspicaces que ha habido del arte literario de Monsieur de Eyquem.

Friedrich Nietzsche, en una de sus desmesuras, llamó a Shakespeare «el mejor lector de Montaigne». Más prudentes y apegados a lo demostrable, nos contentamos con la certeza de que el poeta y dramaturgo isabelino leyó el Montaigne de Florio, utilizó a su modo la terminología del traductor, se apropió de algunas nociones, imágenes y párrafos del traducido en distintos episodios de varias de sus obras escénicas (Enrique V, El rey Lear, Los dos nobles parientes, Antonio y Cleopatra, Noche de reyes, además de las que comentamos a continuación), y es probable que en el rimbombante maestro Holofernes de Vanas penas de amor, dado a los latinismos ininteligibles, hiciera un retrato satírico del angloitaliano. (Para seguir al detalle esas deudas y disfrutar de la brillante verbalidad inglesa de Florio se recomienda la reciente y muy generosa selección de la traducción «floriana», Shakespeare’s Montaigne, al cuidado de Stephen Greenblatt y Peter Platt).

Hamlet es otro de los títulos shakespeareanos en los que se detecta el influjo o el eco del gran maestro francés, aunque parece de un patriotismo exacerbado la creencia de Victor Hugo de que la célebre pregunta retórica del ensayista, «Que sais-je?», fuera la fuente del autocuestionamiento del «To be, or not to be». En este caso, además, la datación hace dudar. En el ensayo del Libro III titulado «De la distracción», Montaigne, citando a Quintiliano, habla de las mujeres de cierta comarca, pesarosas a la vez que acusadoras de sus maridos fallecidos, y de esos actores tan metidos en su papel de duelo que, acabada la representación, siguen llorando en casa, con una pena aprendida y no sentida. La ilación con las palabras del príncipe danés sobre la pasión y el dolor fingidos por los cómicos de la compañía ambulante recién llegada a palacio se hace evidente, y más aún lo es el agrio reproche que dirige a su madre, la reina Gertrudis (Acto I, Escena II), exponiendo la mentira de las apariencias del luto, a las que él opone el sufrimiento que siente por dentro: «algo que no es posible representar / con los accesorios y atuendos del dolor». La duda surge porque la versión inglesa de los Ensayos apareció en 1603, tres años antes de la fecha estimada de escritura y estreno de Hamlet, quedando abierta la hipótesis del conocimiento de un manuscrito de la traducción, dada la cercanía entre Florio y Jonson, colega muy cercano de Shakespeare.

Francisco de Quevedo y, un siglo después que él, el padre Feijoo, lo leyeron en francés y lo ponderaron

Yo añadiría al repertorio de débitos shakespeareanos de Montaigne uno que nunca he visto señalado y que no es sólo de concepto sino de parecida verbalidad: me refiero, en el ensayo «De la desigualdad que existe entre nosotros» (Libro I, capítulo XLII), al siguiente pasaje: «¿Acaso la fiebre, la migraña y la gota lo aquejan menos que a nosotros? Cuando pese sobre sus hombros la vejez, ¿lo descargarán de ella los arqueros de su guardia? Cuando lo atenace el terror de la muerte, ¿lo tranquilizará la presencia de los gentilhombres de su cámara? Cuando esté celoso y antojadizo, lo calmarán nuestras reverencias?», tan similar en sus acentos de lamentación «diferencial» al monólogo de Shylock en El mercader de Venecia: «¿No tiene ojos el judío? ¿No tiene el judío manos, órganos, miembros, sentidos, emociones, pasiones? ¿No se alimenta de la misma comida, no se lastima con las mismas armas, no se expone a las mismas enfermedades, no se cura con los mismos remedios, no se calienta con el mismo verano y se enfría con el mismo invierno que el cristiano? Si nos hacéis un corte, ¿no sangramos? Si nos hacéis cosquillas, ¿no reímos? Si nos ponéis veneno, ¿no morimos? Y si nos hacéis un agravio, ¿no habremos de vengarnos? Si somos iguales a vosotros en lo demás, también en eso hemos de parecernos».

Lo que no admite sombra alguna de duda es la trascripción textual de un célebre fragmento del ensayo «De los caníbales» de Montaigne, intercalado, con las exactas palabras inglesas de Florio, en el discurso que Shakespeare pone en boca del honrado consejero Gonzalo en la Escena I del Acto II de La tempestad (versos 143 y siguientes, hasta la irrupción de Ariel), hablando utópicamente el consejero del gobierno ideal que, si él fuera rey, instauraría: una comunidad de iguales, sin comercio, contratos ni herencias, sin magistrados, sin riquezas y sin pobreza, viviendo todos en una naturaleza sabiamente regida que, sin sudor ni esfuerzo, habría de producir alimentos y bienes para «dar de comer a mi inocente pueblo»Puede cotejar quien así lo desee el pasaje original de Montaigne, referido a las costumbres naturales de las «naciones bárbaras» apenas corrompidas por el espíritu humano, en la página 429, párrafo primero, de la traducción de Javier Yagüe Bosch..

En España carecimos de un Florio nativo o importado, aunque el hecho de que hasta finales del siglo XIX no hubiera ninguna traducción disponible en castellano no significa un descuido absoluto de los Ensayos. Como bien mostró Juan Marichal en su libro La voluntad de estilo, la afirmación de un hispanista dolido, Victor Bouillier, que en 1922 se lamentaba de que a Montaigne «no le vemos clientes ni entre los galicistas del siglo XVIII, ni entre los afrancesados de principios del XIX, y aún menos entre los románticos», era errónea. Francisco de Quevedo y, un siglo después que él, el padre Feijoo, lo leyeron en francés y lo ponderaron, y en 1899, ignorada por Monsieur Bouillier, la editorial parisina Garnier había publicado en nuestra lengua la primera traducción completa de los Essais, obra del erudito Constantino Román y Salamero, quien, en su introducción, se hacía eco de una versión parcial realizada entre 1634 y 1636 por un excarmelita descalzo, Diego de Cisneros, conservada en la Biblioteca Nacional de España y nunca hasta hoy publicada. No faltó, así pues, el interés por Montaigne en las primeras décadas del siglo XVII, dado que, además de las consideraciones encomiásticas de Quevedo a las que nos hemos de referir y al trabajo de Diego de Cisneros, habría que sumar otra traducción, la primera al castellano, de algunos de los capítulos del autor francés, realizada, en lo que se diría un trabajo de diletante, por don Baltasar de Zúñiga, embajador, tío del conde-duque de Olivares y primer ministro de Felipe IV, fallecido prematuramente en octubre de 1622 pocos meses después de acceder a su cargo. La traducción de don Baltasar, «con tantas faltas y corrales, que no se dexan entender bien ni se goza el fructo que se pretende de la lectura», según las palabras de Diego de Cisneros, que debió de verla manuscrita, sí se perdió, y nada se sabe, por consiguiente, acerca de su contenido y dimensión.

Pero el relativo infortunio español de los Essais en las tres centurias siguientes a su aparición fue cambiando, por lógica natural. Primero, en la lectura y entendimiento de quienes no necesitaron verlos traducidos (de Quevedo a Azorín, de Feijoo a Pío Baroja, de Clarín a Pla) y, después, respecto a las ediciones, que se sucedieron a lo largo del pasado siglo y han tenido en lo que llevamos del nuevo la coincidencia extraordinaria de dos completas, anotadas y de alta calidad literaria ambas, Los Ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay), obra de Jordi Bayod Brau (Barcelona, Acantilado, 2007), y la aquí reseñada y citada, Ensayos, una edición bilingüe que toma como base el llamado «ejemplar de Burdeos» de 1588, establecido por André Tournon a partir del texto original revisado a mano y aumentado considerablemente en los márgenes por el propio Montaigne. Esta última y más autorizada versión en castellano (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014) usa «como segunda imagen complementaria» el «ejemplar póstumo» de Marie de Gournay, tal y como cuenta al introducirla el responsable de la edición y la traducción, Javier Yagüe Bosch.

Quevedo surge de manera indiscutible y algo estrambótica no sólo como el primer escritor en nuestra lengua sensible a los valores y la trascendencia de quien él llama «Michel, señor de Montaña», sino también en cuanto que cabecilla de un culto montañista en la corte de los Austrias, pues la citada traducción parcial e inédita de Diego de Cisneros (es otra conjetura de Marichal) pudo haber sido sugerida y alentada por el autor de El Buscón. Según palabras del propio Cisneros, el mérito de «esta traductión, si tuuiere alguno, se deberá al señor don Pedro Pacheco, por cuya orden y respeto se hizo, y assí se dedica y consagra a su nombre illustríssimo, por ser yo todo suyo»; ahora bien, don Pedro Pacheco, canónigo de la santa iglesia catedral de Cuenca, del consejo de su Majestad y de la General Inquisición, fue admirador fervoroso, amigo y protector de Quevedo, como este mismo afirma en sus cartas, y en especial en una de rendida gratitud al canónigo fechada el 6 de agosto de 1645, pocos días antes del fallecimiento del poeta y narrador madrileño. El inquisidor Pacheco, en uno de esos claroscuros tan característicos del alma nacional, fue quien al morir Quevedo se preocupó, efectivamente, de salvar y difundir sus escritos, muchos de ellos caídos en «adversa fortuna» oficial, hasta el punto de que, como señaló un librero ilustrado, Pedro Coello, en una dedicatoria a Pacheco tres años después de la muerte de Quevedo, «este español famoso deberá a vueseñoría principalmente su memoria».

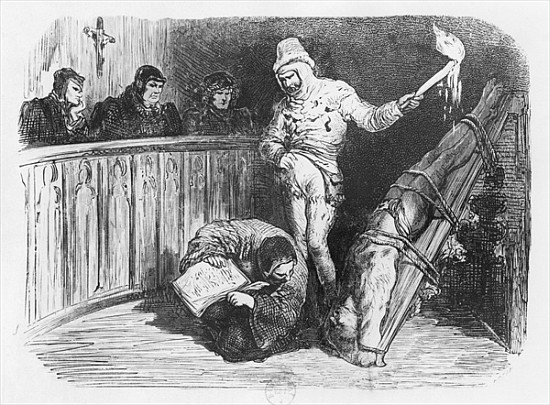

No ha de sorprender la mezcolanza eclesiástica, entre la aquiescencia y el anatema, que se dio en torno a Montaigne, primero en vida suya y más belicosamente lo segundo a medida que avanzó el siglo XVII, cuando se convierte en el «gran adversario» (así lo llamaría él mismo) de Blaise Pascal, y los Essais, como obra dañina y antirreligiosa, van labrándose su camino póstumo hacia el Índice de Libros Prohibidos, en el que entraron por reclamación de dos pascalianos acérrimos en 1672, permaneciendo allí casi dos siglos, hasta 1854. Quevedo, noble también de cuna aunque sin el alto poder casi constante del señor de Eyquem, tuvo condenas de cárcel y destierro por sus actuaciones políticas y sus escritos, en los que no dejó de abordar la sátira despiadada, el menosprecio a los poderosos, el desafío a los dogmas y la invectiva más o menos encubierta por el barroquismo de sus conceptos; y todo ello sin perder de vista los riesgos capitales que podía sufrir en aquel tiempo. Varias de sus fantasías literarias y algunos de sus textos preceptivos oscilan entre la osada postura próxima al humanismo reformista y el cuidado de no incurrir en la acusación de herejía, y su humor burlesco recuerda a veces al de Erasmo, si bien Marcel Bataillon –que en Erasmo y España lo corrobora sin darle mayor relevancia– sentenció salomónicamente que en no pocas de las obras de Quevedo hay «algo que hace pensar en Erasmo, y que está a cien leguas de la manera de Erasmo».

Visita y anatomía de la cabeza del cardenal Armando de Richelieu (1635) es, pese a su título de grotesca invención, un tratado a ratos muy abstruso, a ratos chispeante, en el que la discusión de política religiosa franco-española se reparte entre unos dialogantes presididos por Vesalio, lo que permite al autor introducir pasajes de una truculencia anatómica rayana en lo macabro. La llegada inesperada del señor de Montaña a la docta reunión es muy celebrada; se le propone tomar asiento en lugar primordial de la mesa, que «le era debido a sus grandes letras y calidad», añadiendo Quevedo, por si acaso, que entre los congregados tampoco cabía la duda de «su lealtad y celo católico». En otro más extenso, un alegato a favor de Epicuro titulado «Nombre, origen, intento, recomendación y decencia de la doctrina estoica» y escrito en ese mismo año 1635, Quevedo se muestra menos fantasioso y más doctrinal, sin abandonar del todo la apologética cristiana, en la que implica a Montaigne: «Dará fin a esta defensa [del epicureismo] la autoridad del señor de Montaña en su libro, que en francés escribió y se intitula Essais o Discursos, libro tan grande, que quien por verle dejara de leer a Séneca y a Plutarco, leerá a Plutarco y a Séneca».

El primer traductor de los Essais al castellano advierte de que Montaigne es un escritor dudosamente cristiano

Para substanciar el elogio de Epicuro, Quevedo despliega todo su bagaje clasicista (fue traductor de Epicteto y Séneca), sacando a colación los nombres y el peso de Diógenes Laercio, Cicerón y Juvenal, además de los mencionados Séneca y Plutarco. Pero la cautela le obliga a no olvidar que tanto Epicuro como Montaigne estaban en el punto de mira de quienes veían en ellos, por encima del valor de sus obras, el veneno de un materialismo hedonista que podía contaminar al defensor, sobre todo si el defensor se llamaba Francisco de Quevedo, cultivador a la par de lo obsceno y lo devoto, y más tenido por disolvente que por edificante. Tampoco Montaigne estaba exento, dentro y fuera de la Francia del siglo XVII, de recelos; el citado dignatario montañista Diego de Cisneros se siente forzado a advertir en su manuscrito de que en los Essais por él pioneramente traducidos «el estylo y modo de escribir es siempre en todo seglar y prophano, sin cultura Christiana, antes con resabios de alguna licentia gentil».

«Doy a leer mis ojos», dijo Quevedo al dedicar sus Anales de quince días, en un lema que lleva la impronta del señor de Montaña, tanto en el alarde del noble solariego satisfecho de transmitir la veracidad de su mirada como en la modestia de quien ofrece el mero testimonio individual. Esa concisa máxima quevedesca recuerda otra, más radicalmente terrenal, de Montaigne: «en cuanto a los milagros, nunca trato de ellos» (Libro II, Capítulo XXXVII). Pascal, poseído de un modo casi enfermizo por los talentos y la sabiduría de los Essais, no le perdonó a su predecesor que los empleara sin temor al cielo y con indolencia mundana, anteponiendo el desenfado a la tristeza, pasión que Montaigne manifiesta no apreciar ni estimar, «aunque el mundo, como por convenio, haya dado en honrarla con especial favor. Con ella [la tristeza] engalanan la sabiduría, la virtud, la conciencia moral: estúpido y monstruoso ornamento». Sainte-Beuve, que doscientos años después trazó en el de Pascal uno de sus mejores perfiles literarios, empieza poniendo en cuestión que su retratado haya reído mucho durante su vida, pese al mordiente humor de sus primeras Lettres Provinciales, de las que Voltaire dijo que ni las mejores comedias de Molière tenían tanta sal. Para Sainte-Beuve, la intención de Pascal era «aniquilar a Montaigne», en un castigo o penitencia póstuma a quien en el ensayo «De las oraciones» (Libro I, Capítulo LVI) habla de que sólo propone fantasías «informes e indecisas […] no para establecer la verdad, sino para buscarla», más satisfecho de las incertidumbres de la búsqueda que del dominio de lo incontestable. Ese pronunciamiento no podía sino molestar a Pascal, cuyo punto de partida es la verdad revelada, no su esclarecimiento, identificándose con las palabras sagradas que él mismo da a Jesucristo cuando éste se dirige a su humilde siervo Blaise: «Consuélate, tú no me buscarías, si no me hubieras encontrado».

La angustia de las influencias de Montaigne se concentra en dos grandes textos pascalianos, la Entretien avec M. de Saci sur Épictète et Montaigne (reconstruida a posteriori por sus discípulos, al modo en que llevan haciéndolo los de Foucault, desde antes de que muriera, con sus cursos) y el prefacio y primeros epígrafes de los Pensées, en los que expone los «engañosos poderes» del Hombre sin Dios; ya desde el arranque, censura a Montaigne su «necio proyecto de pintarse a sí mismo» con palabras lascivas, remachando su malhumorada reprensión con el ingenioso bon mot de que el señor de Eyquem «inspira una dejadez de la salvación [une nonchalance du salut], sin temor y sin arrepentimiento» (el subrayado es de Pascal). Y aunque le irrita sobremanera de Montaigne su virtud antiestoica, jovial y placentera, su «libertinaje recostado blandamente en el seno de la tranquila ociosidad», lo peor para él no es esa molicie y sus sentimientos voluptuosos, que puede perdonar. Lo que para el autor de las Provinciales resulta inexcusable en los Essais son sus «sentimientos enteramente paganos sobre la muerte». Pascal, quien, a partir de su noche –la noche mística de su segunda y definitiva conversión, el 23 de noviembre de 1654–, había dejado de ser el descreído pensador y científico interesado en invenciones geométricas y estudios sobre los líquidos y el vacío, para refugiarse en «su olvido del mundo» y de todo lo demás «excepto de Dios», pasó los restantes años de su corta vida (murió en 1662 a los treinta y nueve años) «amando apasionadamente el dolor», los fuertes dolores que sufría desde la década anterior, con parálisis y enfriamientos en las piernas y los pies, a los que había que poner, cuenta Sainte-Beuve, un calzado humedecido en aguardiente para «dar un poco de calor a la dureza marmórea». Mientras escribe los últimos capítulos de sus Pensées, quizá más abotargado que resignado, Pascal llega a decir que «la enfermedad es el estado natural de los Cristianos».

A André Gide, otro fascinado por la contienda más allá de la tumba de esos dos colosos, le atrae de modo especial el antagonismo de sus trayectorias personales. Mientras que Pascal evolucionaba, desde la racionalidad científica a lo que George Steiner llamó su condición de «adicto a la eternidad», la fe de Montaigne, asentada desde niño, se debilitó con el crecimiento de su escepticismo de madurez, convirtiéndose en «el primero de esos católicos no cristianos que hacen profesión de vincularse a Roma y que, sin embargo, ignoran a Cristo». Así lo expresó el inseguro creyente que fue Gide en Suivant Montaigne, un opúsculo muy vivaz que deja traslucir no sólo el paralelo personal de quien se declaraba «Montaignard» confeso, sino su concomitancia en la escritura, puesto que el autor de Los monederos falsos se complace en escribir sobre aquél de una manera desenvuelta (désultoire, dice, con un latinismo) y asistemática, que –aventura– el maestro le perdonaría, por ser la suya. Lector de Montaigne desde joven, a partir de los cuarenta años Gide llevaba siempre en un bolsillo la edición de 1588 de los Essais, utilizándola como un reconstituyente; sus Diarios lo confirman.

Nietzsche también se dejó arrebatar, con menos malicia que Sainte-Beuve y más equidistancia que Gide, por la divergencia de los dos imponentes moralistas franceses del siglo XVII, repitiendo a su modo respecto a Pascal la operación de réplica embelesada y demoledora que éste había ejercitado doscientos años antes con Montaigne. De Pascal, Nietzsche admira su patético desasosiego, su disposición melancólica, su rigor en la polémica y, desde luego, su estilo, sobre todo el más ardiente, sintonizando asimismo con la figura del hombre poco amigo de los hombres: el solitario delante del dios. A la vez, el filósofo deplora el sacrificio de todas las compensaciones vitales, y ese «suicidio de la razón» en el altar de la fe. Más que leerlo, escribe en Ecce homo, lo ama «como a la más instructiva víctima del cristianismo, asesinado con lentitud, primero corporalmente, después psicológicamente, cual corresponde a la entera lógica de esta forma horrorosa entre todas de inhumana crueldad» (cito por la traducción de Andrés Sánchez Pascual). Siente por él, se diría, una lástima autopremonitoria; se apiada de un genio perturbado.

Para Montaigne, al contrario, todo son elogios, y el máximo pudo ser el equipararlo a Schopenhauer en honradez y en esa «genuina serenidad que nos sosiega» (cito de la Tercera consideración intempestiva en la traducción de Luis Fernando Moreno Claros). Si se lo lee, a él y a otros franceses posteriores como La Rochefoucauld, Fontenelle o La Bruyère, «se está más cerca de la antigüedad» que con cualquier otro grupo de autores de otros pueblos. Montaigne, al igual que ellos, es profundo y claro, y «de haber escrito en griego, también los griegos les habrían entendido», ya que «sus pensamientos son de la clase que crea pensamientos». Y añade Nietzsche: «El hecho de que un hombre así haya escrito contribuye a aumentar un poco más el placer de vivir en este mundo» (obra y traducción citadas). Seguir en los Essais las elucubraciones y las introspecciones de un espíritu tan libre y vigoroso, tan inesperado en sus quiebros, ha sido siempre una gran recompensa, y Nietzsche equipara la nuestra como lectores con la del propio Montaigne cuando, en uno de los ensayos más extensos y ricos de su obra, «Sobre unos versos de Virgilio», dice que no puede frecuentar, por brevemente que sea, a Plutarco, sin llevarse el botín de «un muslo o un ala» (preferimos aquí la traducción de Jordi Bayod Brau).

Montaigne es, efectivamente, comestible («mi padre nutricio», lo llamó Gustave Flaubert en una carta a Louise Colet), y todo en él resulta aprovechable. Su lectura sorprende y entretiene, a la vez que conforta, al comprobar que tantas de las observaciones, los gustos y las manías que expone podrían ser las nuestras, quinientos años después y alejados la mayoría de nosotros del dominio cerrado de su castillo y de las martingalas palaciegas. Pero Flaubert, que vuelve a él una y otra vez en cartas y menciones dispersas (sin llegar a escribir nunca, por desgracia, el «estudio especial» de la literatura y la filosofía de los Essais que tenía en la mente desde los diecisiete años), no se contenta con sentirse afín a alguien que parece pertenecer a todos los tiempos, más que al suyo de la segunda mitad del siglo XVI. Para el autor de Madame Bovary, Montaigne es primordialmente un modelo de escritor-artista, y eso nos consta desde hace unos pocos años gracias a un desconocido cuaderno de notas de lectura redactadas por Flaubert a partir de 1838, heredado por su sobrina Carolina y vendido en una subasta de Sotheby’s en 1980; tras descubrir su existencia casualmente en el catálogo de la firma, el estudioso Timothy Chesters lo pudo consultar y comentar con la autorización del coleccionista «extremadamente privado» que lo compró. Son ochenta páginas en las que Flaubert copia a mano doscientos setenta fragmentos de longitud variable de los Ensayos y del diario del viaje a Suiza, Alemania e Italia, otro de los textos mayores de Montaigne. Los copia, los glosa y los defiende de las acusaciones (algunas las hemos referido aquí) de lubricidad, capricho y egotismo desnaturalizado. Y les da, sobre todo, un rango literario que ningún otro literato había dado antes a su autor: el rango del artista que, por encima del hombre que goza, sufre las ansias del arte, «les affres de l’art», según lo formula al detenerse en un punto del ensayo de Montaigne «Sobre la presunción», a su vez una glosa de dos versos de Ovidio: «cuando releo, me avergüenzo de mis escritos, pues veo / muchas cosas dignas de ser borradas, aun a juicio mío, yo que las hice». A esos versos del poeta latino, el señor de Eyquem agrega un comentario, todo él subrayado por Flaubert en dicho cuaderno: «Tengo siempre en la mente una idea y cierta imagen borrosa, que me presenta como en sueños una forma mejor que la que he puesto en ejecución, pero no puedo asirla y aprovecharla». Y el joven novelista francés, todavía entonces en su etapa de formación, concluye: «Sólo un artista podía haber dicho eso. Al igual que un poeta, Montaigne tenía también su hermoso ideal que quería alcanzar y tocar, su estatua que quería moldear».

La estatua de Montaigne, desprovista de pedestal, sigue haciendo que nos apiñemos ante el monumento de los Ensayos para admirar el autorretrato trazado en sus páginas, el primero que hubo, antes de los de Samuel Pepys y Jean-Jacques Rousseau, según Virginia Woolf, que ignora, tal vez por su marcado cariz devocional, el de Teresa de Ávila, una casi exacta contemporánea del señor de Eyquem. Pero el Libro de la vida de la santa, por sujeto que esté al orden teológico, no desmerece en su inaudita lengua humana, en su franca exposición corporal, en su capacidad de relato, y en su invención formal, tan llena de delicia en tantos de sus capítulos. Woolf, en su reseña (de 1924) sobre una nueva traducción al inglés de los Essais, es, en todo caso, indiscutible al afirmar que siglo tras siglo «siempre hay una multitud ante esa pintura, contemplando sus profundidades, viendo sus propios rostros reflejados en ella, viendo más cuanto más miran, sin ser capaces nunca de llegar a decir qué es lo que ven».

Montaigne nos entiende desconociéndonos, nos aguarda sin dar consejos, dándonos sólo el molde de su inteligencia y la carga de sus pasiones

Desde los orígenes de la palabra escrita, muchos grandes poetas, narradores y pensadores nos han deslumbrado, y algunos alumbrado, en la senda de las emociones. Pero Montaigne es, a mi juicio, el primer escritor del mundo al que sentimos tan apegado a nosotros que, con frecuencia, a lo largo de las dos mil páginas de su legado, se nos olvida que estamos leyendo a un altivo político monárquico y enredador, perteneciente a una sociedad remota y más injusta que la nuestra. Otras veces, y eso nos conmueve todavía más, sentimos lo inverso: Montaigne recorre anticipadamente la vida que vivimos, nos entiende desconociéndonos, nos aguarda sin dar consejos, dándonos sólo, de manera informal, el molde de su inteligencia y la carga de sus pasiones, no todas confesables; él nos las confía. No ha habido nunca, creo, en la literatura premoderna un ofrecimiento igual que éste: «Si hay alguna persona, alguna buena compañía, en el campo, en la ciudad, en Francia o en otro lugar, sedentaria o viajera, a la que agrade mi forma de ser y cuya forma de ser me agrade a mí, no tiene más que silbar entre los dedos e iré yo a ofrecerle unos Ensayos de carne y hueso» («Sobre unos versos de Virgilio», Libro III, Capítulo V).

De ahí que los lectores más distinguidos que Montaigne ha tenido en los últimos cien años no sean sólo admiradores y exégetas, como lo fueron Quevedo o Stendhal. El tiempo presente favorece al heredero voluntarioso como Baroja («los escritores de poco carácter político, para quienes los problemas principales son los éticos, somos descendientes, la mayoría, de Montaigne»), al cómplice en la moderación y el desacato, como Josep Pla, quien desde su masía ampurdanesa sintió que la ondulación vital montañesca le era propicia, pues «Montaigne encaja bien en este país, en su manera de ser y hablar. En el lenguaje que hablamos es muy difícil presentar cosas desorbitadas y esperpénticas; es un habla de buena gente, razonada, compensada, modesta, con los arrebatos fatales». También al envidioso de corazón puro que desea, como Montaigne, ser «vagabundo espiritual» y, como él, ir «contra todo lo que signifique limitación, prescripción y pauta», en palabras de José Martínez Ruiz, «Azorín».

Cualquiera de nosotros, lectores actuales de Montaigne, llevados en nuestra pequeñez comparativa por el mismo anhelo de mímesis, querríamos, mientras disfrutamos de sus escritos, imitar al señor de Eyquem, habitarlo o transubstanciarlo, como lo hizo –en un caso probablemente único en la literatura– el mismo Azorín, que entendió que los Ensayos son una empresa narrativa sin precedentes, y se entregó, con resultados a menudo osados, a desarrollarla a su modo en tres novelas tempranas (La voluntad, Antonio Azorín y Las confesiones de un pequeño filósofo), que le ocuparon más de cuatro años de trabajo. Entre la estampa ideológica y el bodegón impresionista, el escritor alicantino trazó la evolución de una personalidad literaria, la del filósofo-educador, que en el ciclo azoriniano representa Yuste, un sabio de pueblo mentor del aprendiz Antonio Azorín; admiradores de Schopenhauer y de Nietzsche, ambos siguen de cerca, hasta en el color de su vestimenta –y el discípulo con más empeño que el maestro–, las huellas del señor de Eyquem. En la primera obra de la trilogía, el espíritu de Montaigne prevalece como una inspiración difuminada, que en la segunda cobra cuerpo; en la última, Las confesiones de un pequeño filósofo, más lírica, esa presencia del autor francés articula elocuentemente el discurso.

Es esencial no desactivar a Montaigne, en su voluptuosidad insolente, en su humor a veces indecoroso, en la fragilidad de su salud y en las fallas de su carácter, nunca disimuladas. Tampoco hay que menoscabar su dimensión. Cultivó, me atrevo a decir, tres «ismos», ninguno de ellos históricamente revolucionario. Del humanismo y del hedonismo ya se ha hablado; el tercero y más nuevo, el materialismo, le obsesionaba a Azorín, que le dio un uso productivo, aplicando el reino montañés de lo trivial, lo prosaico y nimio a su escritura. Pero Montaigne es tan precursor como ensayista que corre el riesgo de no ser reconocido como el fundador de la narración materialista en primera persona, la de un aristócrata de la picaresca, salaz y crudo, aunque desinteresado en la sátira social y el colorido episódico de la novela española de ese género, que fraguó cuando él tenía poco más de veinte años, con el Lazarillo, su primera obra maestra. En la novela del yo contenida en los Essais, el yo narrador aparece con el nombre y la filiación del hacendado y rico cortesano, amigo de reyes, figura política del establishment de la Europa de entonces, hijo de dignatario y alcalde también él de su ciudad, Burdeos. A su vez, ese hombre muestra como escritor en diversos capítulos del libro su displicencia por las instituciones a las que sirve (incluida la clerical) y, sin preconizar un vuelco de esos valores, los abandona el día en que cumplió treinta y ocho años, «hastiado ya hace tiempo de la esclavitud del Palacio y de las tareas públicas», para refugiarse entre las musas, las «doctas vírgenes», según él mismo inscribió a mano en un muro de su estudioLas sentencias e inscripciones que Montaigne dejó escritas en su gabinete, algunas todavía hoy legibles, aparecen traducidas en un apéndice de la edición de Jordi Bayod Grau.. Un retiro a la torre de su castillo donde se aísla y calla públicamente (fuga breve y menos radical que el misterioso abandono de la escena y la escritura por parte de Shakespeare en torno a 1611, antes de los cincuenta), y de la que sale para seguir su rol de embajador, intrigante y correveidile de los poderosos. Con todo, en esa torre, Montaigne se hizo el autor de un libro que habla de él y es él.

Es esencial no desactivar a Montaigne, en su voluptuosidad insolente, en su humor a veces indecoroso, en la fragilidad de su salud y en las fallas de su carácter, nunca disimuladas. Tampoco hay que menoscabar su dimensión. Cultivó, me atrevo a decir, tres «ismos», ninguno de ellos históricamente revolucionario. Del humanismo y del hedonismo ya se ha hablado; el tercero y más nuevo, el materialismo, le obsesionaba a Azorín, que le dio un uso productivo, aplicando el reino montañés de lo trivial, lo prosaico y nimio a su escritura. Pero Montaigne es tan precursor como ensayista que corre el riesgo de no ser reconocido como el fundador de la narración materialista en primera persona, la de un aristócrata de la picaresca, salaz y crudo, aunque desinteresado en la sátira social y el colorido episódico de la novela española de ese género, que fraguó cuando él tenía poco más de veinte años, con el Lazarillo, su primera obra maestra. En la novela del yo contenida en los Essais, el yo narrador aparece con el nombre y la filiación del hacendado y rico cortesano, amigo de reyes, figura política del establishment de la Europa de entonces, hijo de dignatario y alcalde también él de su ciudad, Burdeos. A su vez, ese hombre muestra como escritor en diversos capítulos del libro su displicencia por las instituciones a las que sirve (incluida la clerical) y, sin preconizar un vuelco de esos valores, los abandona el día en que cumplió treinta y ocho años, «hastiado ya hace tiempo de la esclavitud del Palacio y de las tareas públicas», para refugiarse entre las musas, las «doctas vírgenes», según él mismo inscribió a mano en un muro de su estudioLas sentencias e inscripciones que Montaigne dejó escritas en su gabinete, algunas todavía hoy legibles, aparecen traducidas en un apéndice de la edición de Jordi Bayod Grau.. Un retiro a la torre de su castillo donde se aísla y calla públicamente (fuga breve y menos radical que el misterioso abandono de la escena y la escritura por parte de Shakespeare en torno a 1611, antes de los cincuenta), y de la que sale para seguir su rol de embajador, intrigante y correveidile de los poderosos. Con todo, en esa torre, Montaigne se hizo el autor de un libro que habla de él y es él.

En los Essais importa mucho el aviso «Al lector» en la primera página. El libro es de buena fe, se dice, pero la advertencia no la hace quien la escribe, sino el propio libro: «Desde el comienzo te advierte (el subrayado es mío) que con él no me he propuesto ningún fin que no sea familiar y privado. No he tenido en él atención alguna a tu servicio ni a mi gloria» (de nuevo subrayo). El triángulo de actores que Montaigne pone en juego, usando las tres personas del verbo, es inédito: el autor, el libro, el lector, convocados los tres a la construcción de una obra que adquiere relieves de novedosa contienda o desmembración. «Soy yo mismo la materia de mi libro», añade poco después el Autor, que pongo en mayúscula pensando en el reparto de un auto sacramental. Un Autor que se desdobla del Libro, no importándole el «servicio» que como tratado o ensayo pueda la obra prestar al tercer convidado, el Lector. Tampoco la gloria, es decir, el éxito público, le preocupa al Autor, enemigo de la afectación y el artificio: «Si se hubiera tratado de lograr el favor del mundo, me habría arreglado mejor y me presentaría con estudiada pose».

Pero aún continúa esa extraordinaria voz tripartita, ya que «de haberme hallado entre esas naciones que, según dicen, viven todavía en la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que de muy buen grado me habría pintado entero y desnudo». Da vértigo pensar en un Montaigne más al natural y más despojado de afeite que el de los Ensayos. No parece posible. O lo es, y ya lo ha sido, y sus lectores, nosotros, somos los resultantes de tal audacia. Él se ofreció a sí mismo como argumento del libro, abriendo la llave de una ficción sin límites en la que su figura deja de ser ejemplo para convertirse en la mejor compañía de un viaje igual al suyo: a lo no temido, a lo ignoto, a lo que quizá no sea sino incierto.

Vicente Molina Foix es escritor, traductor y cineasta. Sus últimos libros son El abrecartas (Barcelona, Anagrama, 2010), El hombre que vendió su propia cama (Barcelona, Anagrama, 2011), La musa furtiva. Poesía, 1967-2012 (Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2013) y, con Luis Cremades, El invitado amargo (Barcelona, Anagrama, 2014).